《红楼梦》是中国古代艺术成就最高、影响最大的小说之一,可以说是“家弦户诵,妇竖皆知”[1]。因其独特的魅力,自面世之日起就开始了经典化的历程,嘉庆年间已经有了“开谈不说《红楼梦》,读尽诗书是枉然”[2]的说法。

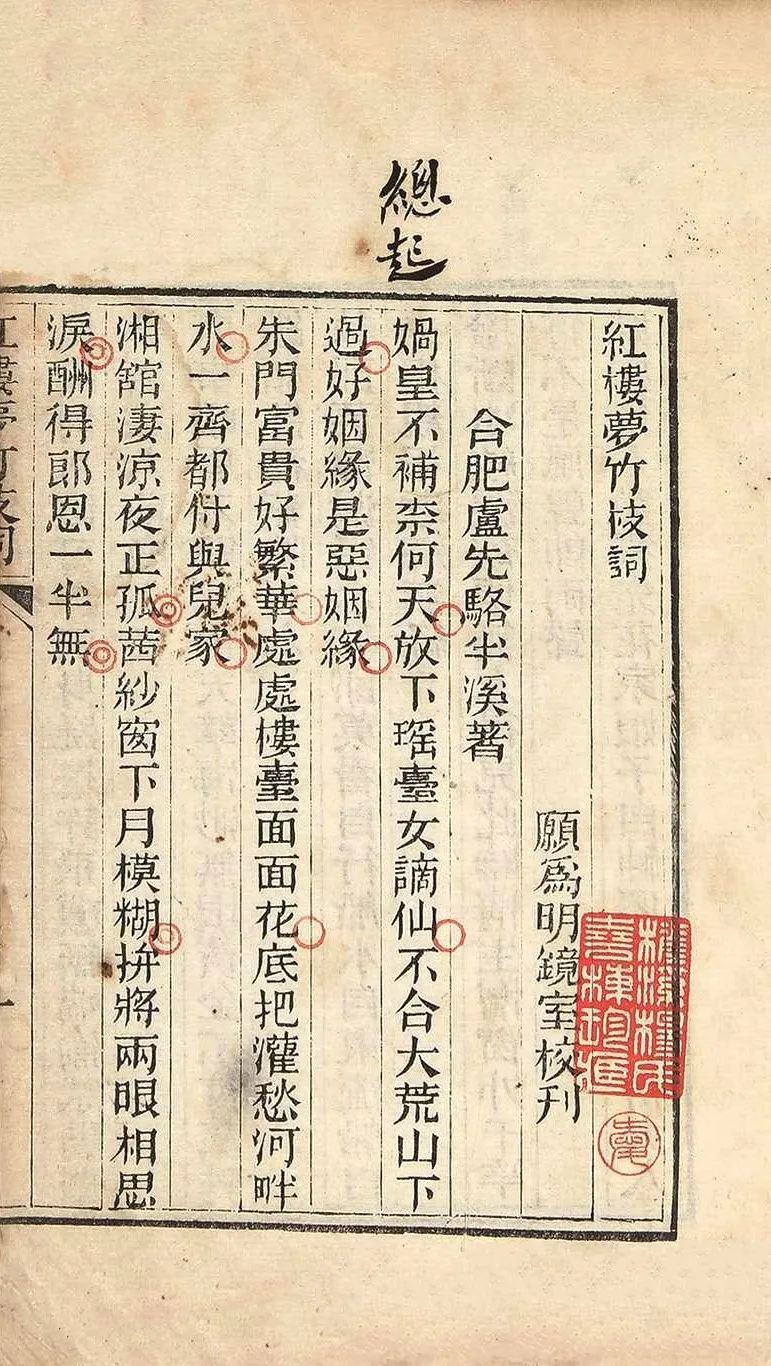

《红楼梦竹枝词》

在《红楼梦》传播过程中,不仅产生了不少续书、仿作、评点和题咏,还有大量戏曲与说唱的改编,从多维度实现了《红楼梦》的经典化。相对于以文字为先决条件、借助书写和阅读的手段来传播的续仿和评点,《红楼梦》说唱主要通过口头传播,以声音和现场演出为媒介,以感性愉悦大众的方式吸引听众。

虽然说唱文学作品有着更为广阔的传播范围,但特质“是口传的”“是流动性的”[3],由于早期不便于“固定”文本,没有受到应有的重视。

近些年来情况虽有改观,但研究多集中在子弟书、弹词等少数曲种上,从整体上探讨《红楼梦》说唱的著述还不多,研究也并不深入[4]。

将《红楼梦》说唱作为一个整体,可见其在主题、情节选择、人物塑造等方面与《红楼梦》原著有较大的差异,建构了一个属于民间的《红楼梦》的平行艺术世界。

自《红楼梦》成书以来,其创作主旨便一直是讨论的焦点之一。时人诸联称:“或谓其一肚牢骚,或谓其盛衰循环提曚觉瞆,或谓因色悟空回头见道,或谓章法句法本谓盲左腐迁。”[5]

基于知识背景、审美情趣和个人经历的不同,产生类似“所演乃先天大道”[6]“乃演性理之书,祖《大学》而宗《中庸》”[7]这样的解读自在情理之中。鲁迅对此曾有过经典论断:“经学家看见《易》,道学家看见淫,才子看见缠绵,革命家看见排满,流言家看见宫闱秘事……”[8]

以上这些说明作为经典文学作品代表的《红楼梦》“可阐释的空间”[9]之大。与文人、学者从多角度阐发探讨《红楼梦》主题不同的是,“在民间说唱文学的接受中却是以突出‘情’字为主旨的”[10],尤其倾向于以贾宝玉和林黛玉的爱情悲剧为主题。

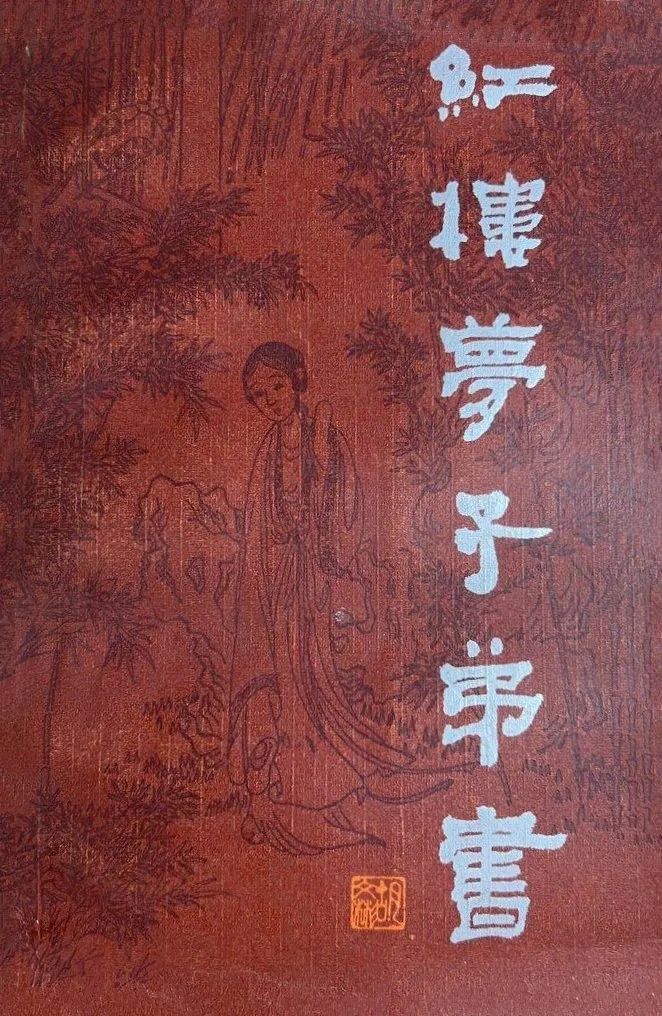

《红楼梦俗文艺作品集成》

以故事较为完整的子弟书、滩簧、木鱼书、南音、福州评话等曲种来看,大多选择宝黛的爱情悲剧作为故事的主线,可以反映出民间对这一主题的接受。

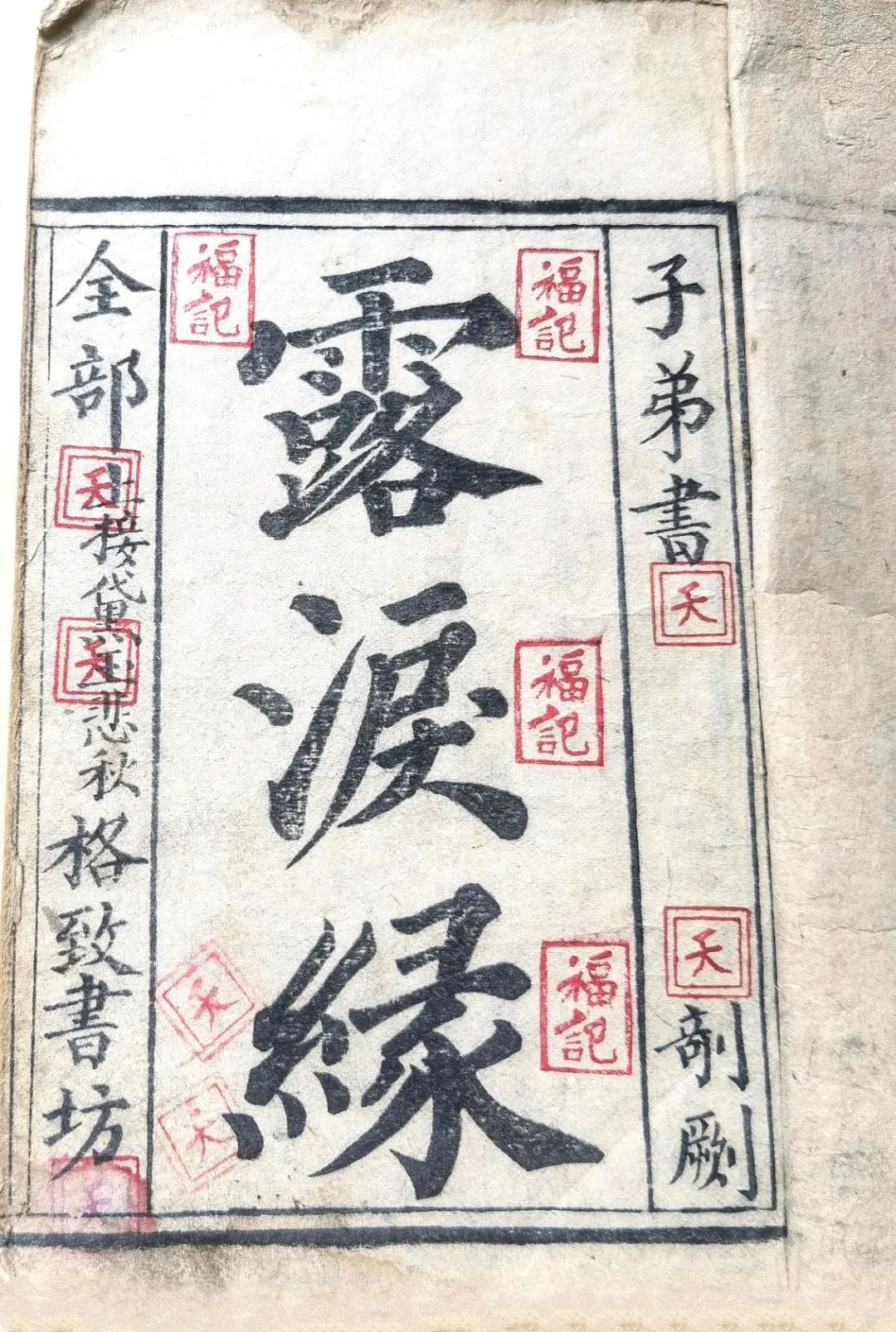

子弟书《露泪缘》是较早以文字形式呈现的《红楼梦》说唱作品,据《新编子弟书总目》统计,该书现存十三种钞本、刻本,以及多种石印本、排印,另有二种别题为“红楼梦”的刻本。[11]

全篇共十三回,以王熙凤设计“掉包计”成就贾宝玉与薛宝钗的金玉良缘,林黛玉含恨病逝,贾宝玉为林黛玉哭灵,最后逃禅而去为主要情节。虽然子弟书表演艺术已经绝迹,但是“弹唱红楼梦的子弟书词称得起长命百岁”[12],影响了多个北方曲种,也几乎奠定了北方《红楼梦》说唱主题的基调。

木鱼书《红楼梦》共二十四回,开篇的《梦游太虚》已点明“风流细说一段鸳鸯谱”[13],将故事的主体聚焦在贾宝玉和林黛玉的爱情悲剧上。

全书以宝玉为主的有十回,以黛玉为主的有八回,而以宝钗为主的仅有一回,即便在以宝玉为主的曲目中,也多从侧面烘托黛玉的才情、美貌和凄惨的命运。

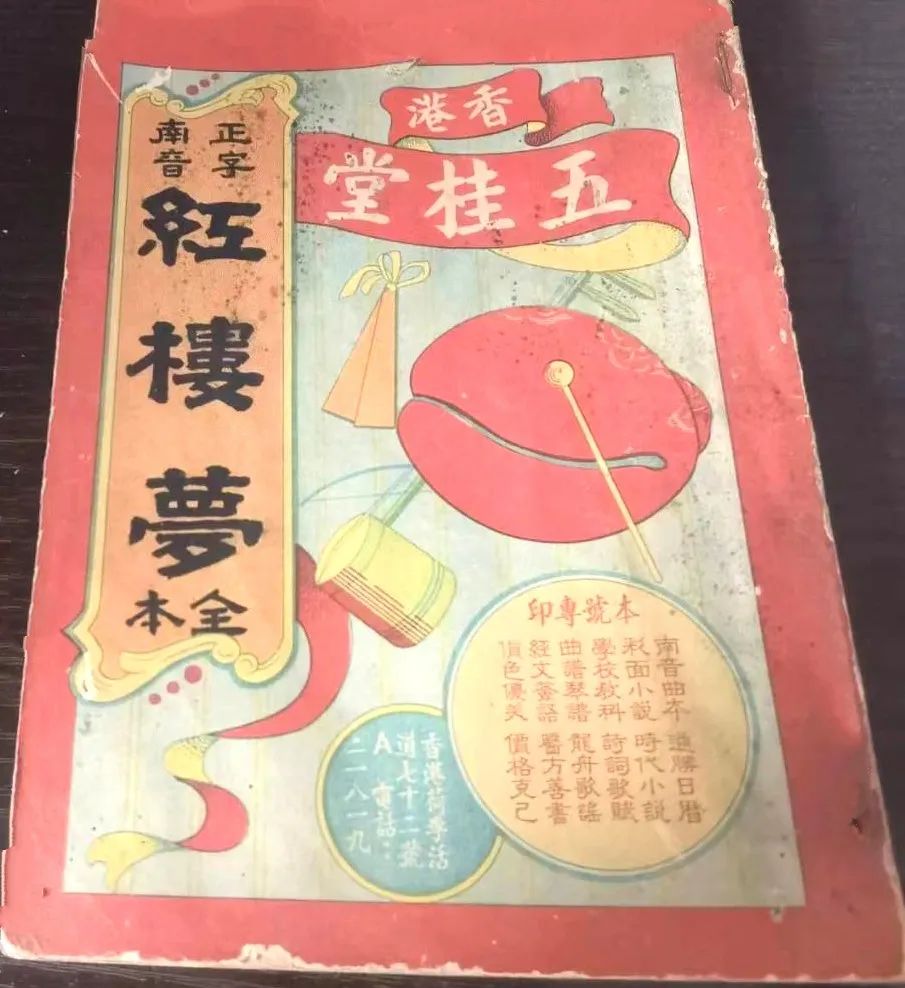

《正字南音红楼梦》

故事最终以黛玉病逝、宝玉逃禅为结局,宝钗只是起到阻碍宝黛爱情的作用,全曲中并没有塑造出其立体的形象。反倒是因为“晴为黛影”的缘故,晴雯在其中得到了较为细致的刻画。

福州评话《红楼梦》由《黛玉葬花》和《黛玉焚稿》两部分构成,已可见其以林黛玉为中心,但事实上是小说《红楼梦》的浓缩版,《黛玉葬花》开篇即称“小说名为《红楼梦》,平话又号《葬花坟》”[14]。其从宁、荣二府讲起,自然地过渡到史太君的外孙女林黛玉,第一部分的唱词也以林黛玉为中心,其父母双亡,贾母做主将她从扬州接到金陵,由此展开故事。福州评话在浓缩故事时有意保留林黛玉、贾宝玉的部分,删去其他人物的支线。

也正因为如此,在林黛玉亡故后故事便戛然而止,仅以末尾的一段唱词收束全篇。同时,再次强调了“归结宝玉与黛玉,名为焚稿断痴情”[15],重申了故事的主旨。

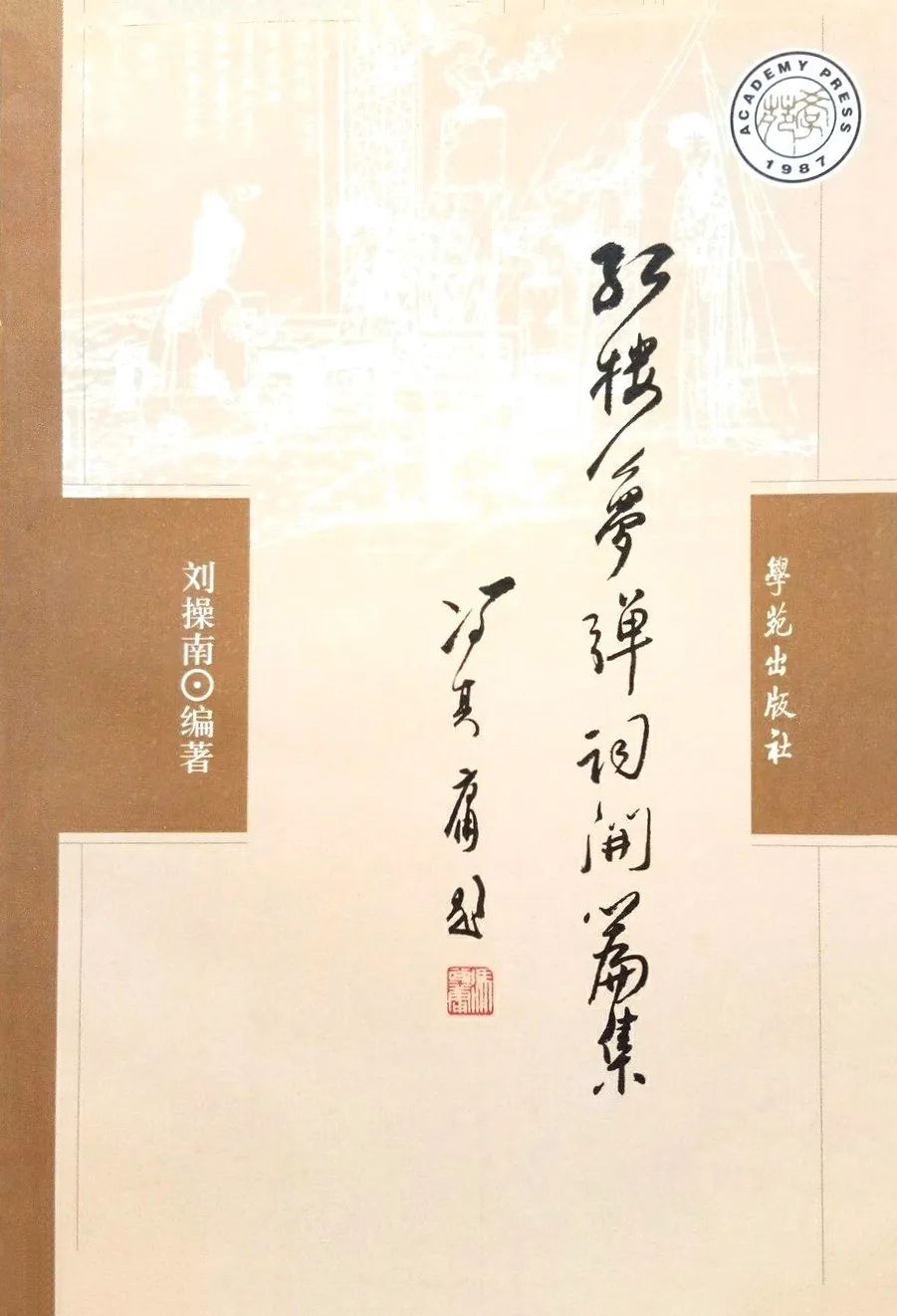

南方曲艺代表弹词虽然没有形成成部大套的“书”,但是保存了大量的开篇。刘操南的《红楼梦弹词开篇》共收录了二百二十二篇开篇,从人物的角度来看,排在前三位的分别是林黛玉(六十五篇)、贾宝玉(二十三篇)和晴雯(十篇),篇目数量差别极大,“它于人物的褒贬,情节的截取和安排”[16]在一定程度上反映了弹词开篇的创作者、演唱者和流传的区域对《红楼梦》人物的接受,也体现出对宝黛爱情悲剧的关注。

此外,现存河南曲艺大调曲子中,以黛玉为主的曲目达十七篇,以宝玉为主的有八篇,而以宝钗为主人公的曲目仅有《闺中训夫》。在其他曲种的短篇曲目中,也呈现出同样的情况,以林黛玉的曲目最多,贾宝玉次之。

红楼说唱作品几乎都把《红楼梦》视为言情小说,将“情”理解为“男女之情”,乐亭大鼓《乱判葫芦案》篇首甚至直接唱出“红楼梦动人的故事在民间流传,无非是儿女情长离合悲欢,令人心酸”[17]。

《红楼梦弹词开篇集》

民间说唱文学选择了宝黛爱情悲剧这条主线,讲述宝玉与黛玉青梅竹马的成长经历,二人才貌双全又心心相印,最终被“金玉良缘”破坏的悲剧,实是对才子佳人小说模式的接受。

才子佳人小说是清代流行一时的热门题材,代表性作品有《平山冷燕》《情梦柝》《风流配》《春柳莺》《玉娇梨》等。其中一些才子佳人小说曾多次刊刻,《平山冷燕》《玉娇梨》现存版本均达数十种之多,虽然才色相慕—小人拨乱—富贵团圆的“千部共出一套”结构为后世所摒弃,但并不影响这些小说在当时的流行。

情节的模式化使其有易为读者接受的长处,主题的单一化也便于说唱演出。从作品接受的角度来看,这种改编并不符合小说的实际,甚至是辜负了作者的一片苦心。

曹雪芹在《红楼梦》第一回中便称:“至若佳人才子等书,则又千部共出一套,且其中终不能不涉于淫滥,以致满纸潘安、子建、西子、文君,不过作者要写出自己的那两首情诗艳赋来,故假拟出男女二人名姓,又必旁出一小人其间拨乱,亦如剧中之小丑然。且鬟婢开口即者也之乎,非文即理。”[18]

《红楼梦曲艺集》

从民间接受来看,宝黛的爱情悲剧成为主题既可以说明《红楼梦》作为经典具备文学作品的可阐释空间,也说明其符合特定时期读者的期待视野,引起了听众的倾听兴趣与心理共鸣。

这样虽然降低了《红楼梦》的思想高度、减弱了经典内容的深度,但符合特定群体对《红楼梦》的期待。民间说唱的改编者基于自身立场、听众需求的改编,是对原作的再接受和再创作,从而形成持续不断的与原作的对话。

正如接受美学理论的创立者姚斯所说的:“只有通过读者的传递过程,作品才进入一种连续性变化的经验视野。”[19]在改编过程中,改编者不仅是原作的读者,而且还是原作生命的延伸形式。

通过自己对原著的理解,对原作进行再创造,他不仅是文学传播中的接受者,同时还是输出者,其作用远超出一般的读者。只有那些被后人接受的改编内容,才能得到媒介的再传播与再改编,也才能够在经历时间的淘洗后以“固定”的文本呈现在读者面前。

《红楼梦》中的名场面非常多,说唱“往往是撷取其中的一个人物、一个片断或一个章节乃至一种情愫,加以敷衍铺陈,即可拆唱说表”[20]。民间说唱通过选取相关情节作为改编的内容,实现了对《红楼梦》小说的再创作。

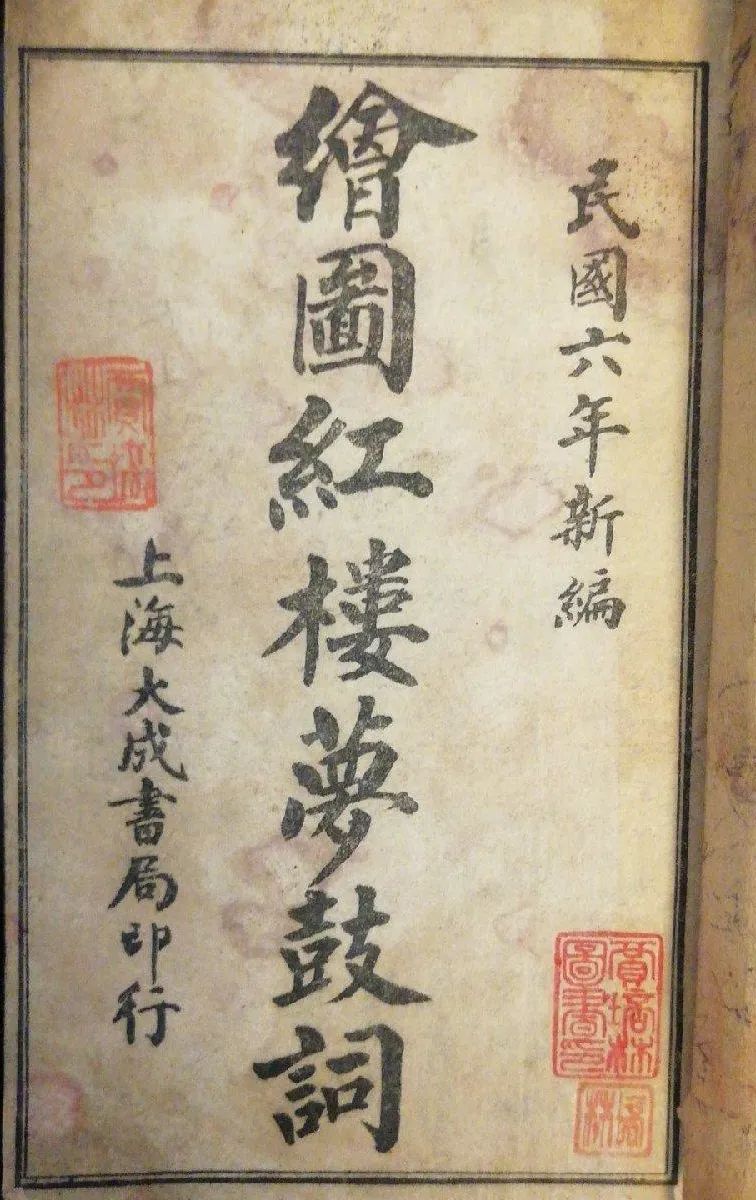

《红楼梦鼓词》

虽然林黛玉进贾府、宝玉挨打、凤姐弄权、元妃省亲、抄检大观园等是影响全书故事发展脉络的重要情节,但从现存曲目来看,以上这些内容并不是说唱改编的首选题材。反倒是《红楼梦》中抒情意味较重的内容更受说唱的欢迎,“以黛玉葬花、宝玉探病、黛玉之死、宝玉哭灵改编率最高”[21]。

这一方面反映了受说唱作品主题的影响——因为对宝黛爱情悲剧的偏爱,所以宝玉和黛玉作为整个事件的主要人物就格外受到说唱改编者的关注和喜爱;另一方面则反映出不同于对大团圆式结局的热衷,集中呈现了基于“苦情”的民间话语表达。

“黛玉葬花”是《红楼梦》中的经典情节,分布在《红楼梦》第二十三回“西厢记妙词通戏语 牡丹亭艳词警芳心”、第二十七回“滴翠亭杨妃戏彩蝶 埋香冢飞燕泣残红”和第二十八回“蒋玉菡情赠茜香罗 薛宝钗羞笼红麝串”。

《红楼梦说唱集》

因为涉及宝黛共读《西厢》、黛玉听《牡丹亭》曲、《葬花吟》等经典内容,所以成为后世改编频率最高的情节之一。尤其是其中的《葬花吟》,颇受文人青睐,正可谓“伤心一首葬花词,似谶成真自不知”[22]。

最早将《红楼梦》改编成戏曲《红楼梦传奇》的仲振奎便是先写了一折《葬花》,该内容也是说唱最热衷于改编的情节。

子弟书《葬花》是以“黛玉葬花”为主题的曲目中篇幅较长的一种,包括《伤春》《埋花》《调禽》《谑鹃》和《掷帕》。《伤春》为《埋花》做了巧妙的铺垫,黛玉“无意中信步来至山坡下”,看到了满地落花伤春后有了葬花的举动:“探腰肢微舒玉指拾花片,把那些败落残红归作了一攒。回玉腕簪发金钗轻轻儿拔下,屈香躯也不顾尘渍污染衣衫。弄金钗纤纤素手翻春土,埋花片婷婷俏立暗伤残。”[23]

相较于原著,这里实写了黛玉葬花的具体过程,其中的“腰肢”“玉指”“玉腕”“香躯”“素手”既是女性身体的呈现,同时也是民间说唱常用的表现形式,用以形容林黛玉的形貌之美。

与其他曲种如单弦以【流水板】演唱整首《葬花吟》不同的是,子弟书仅将《葬花吟》中的“尔今死后侬收葬,未卜侬身何日丧?侬今葬花人笑痴,他年葬侬知是谁”[24]化用为“今日个你谢之时有奴葬你,奴死后知有何人把我来怜”[25],其用意已与《红楼梦》中宝黛共读《西厢》的心灵碰撞、《葬花吟》感叹身世遭遇又被宝玉听到从而促进两人关系不同。

这里的葬花将更多的篇幅赋予了林黛玉独处时的自我诉说:

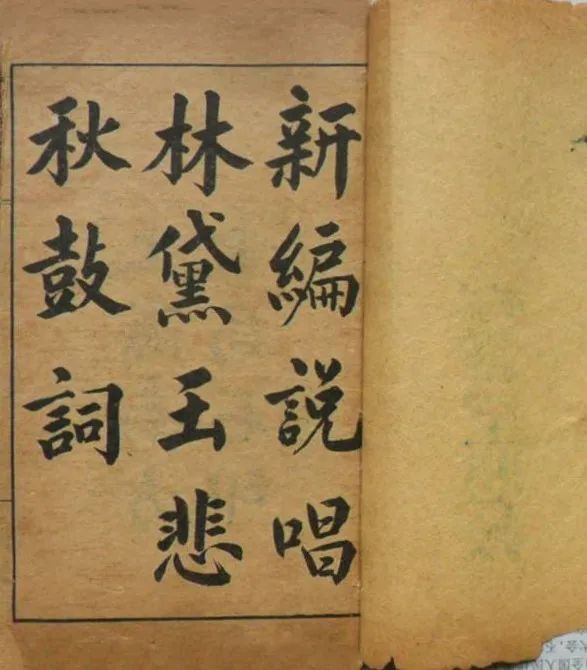

《新编说唱林黛玉葬花》

痛父母双双抛我归泉下,教孤儿望断白云相见难。

更有谁知心贴己把奴怜念,无非是面皮儿上一点相观。

怨天公空赋花月一般的模样好,到教我梳妆对镜自相怜。

更可恨这织锦的才华埋没了,尚不如花儿还有个艳阳天。

想到此越逼人家千种恨,况我这软怯怯的身子儿也难。[26]

这里已经不只是以落花自喻,而是有了更多层次的感怀,“痛父母双双抛我归泉下”“花月一般的模样好”“织锦的才华”,让悲惨的身世、绝世的美貌和天纵的才华交相呼应。尾句的“猛听得宝玉的声音到面前”又坐实了宝玉并未参与葬花的过程,《埋花》实现了林黛玉个人完美形象的塑造。

而关于林黛玉身世、美貌和才华的反复吟咏,在其他曲种中也是屡见不鲜。大调曲子《黛玉葬花》【诗篇】中有“别乡园弃故旧依亲投眷,千重山万重水身如野萍。可叹我父母双亡无依靠,既伶仃又孤苦冷如寒冰”[27],弹词开篇中有“(他是)青灯照壁人初睡,(他是)冷雨敲窗被未温。(他是)九曲回肠愁欲断,(他是)杜鹃啼血梦惊醒”[28],不管是第一人称的自我诉说,还是第三人称的娓娓道来,展现的都只是抒情话语中的林黛玉个人形象,不同于《红楼梦》中更深层次的叙事作用和效果。

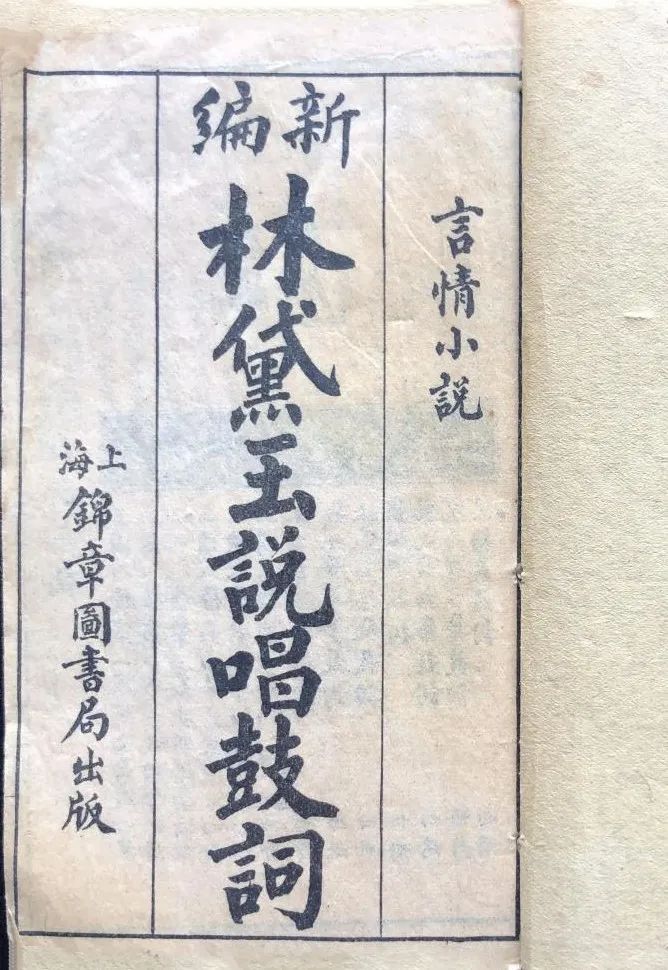

《新编林黛玉说唱鼓词》

在以宝玉为主体的曲目上,可以展现宝玉才情的“大观园试才题对额”、戏剧冲突极强的“不肖种种大承笞挞”等情节都极少出现在民间说唱曲目中。

《红楼梦》说唱中,与宝玉相关的曲目主要集中在宝玉探望晴雯、祭奠晴雯、探望林黛玉、为黛玉哭灵这些情节上。前两种重在凸显宝玉的有情有义和才情;后两种虽然以宝玉为主体,重点却在林黛玉,实是通过宝玉之口反复强调黛玉的身世之悲、容貌之美、才情之高,最终完成了塑造林黛玉形象的目的。

“宝玉哭黛玉”主要脱胎于《红楼梦》第九十八回“苦绛珠魂归离恨天 病神瑛泪洒相思地”。原著中宝玉有两次大哭,第一次是宝钗将黛玉病逝的消息告诉宝玉后,宝玉“不禁放声大哭,倒在床上”[29],待病情好转后又到潇湘馆痛哭了一次。第二次的描写稍微详细一些:

宝玉一到,想起未病之先来到这里,今日屋在人亡,不禁嚎啕大哭。想起从前何等亲密,今日死别,怎不更加伤感。众人原恐宝玉病后过哀,都来解劝,宝玉已经哭得死去活来,大家搀扶歇息。[30]

这是宝玉在众人围观下的一场痛哭,其细腻程度远远不及其对晴雯的祭奠。

民间说唱显然表现出了对这一写法的否定,大量倾向性一致的改写呈现出了民间对这一故事情节的理解。

《露泪缘》

子弟书《露泪缘》第十回、大调曲子《潇湘哭黛》《宝玉哭黛》、山东琴书《贾宝玉哭灵》、扬州清曲《贾宝玉哭灵祭奠》、长沙弹词《悼潇湘》、粤曲《祭潇湘》《宝玉哭灵》、广东木鱼书《宝玉哭潇湘》都侧重阐发宝玉痛哭时的具体内容,不仅将“想起从前何等亲密”化成《红楼梦》前九十七回林黛玉与贾宝玉相处的所有精彩片段,还加入了大量的昨日和往昔的对比描写,以抒发宝玉的“伤感”。

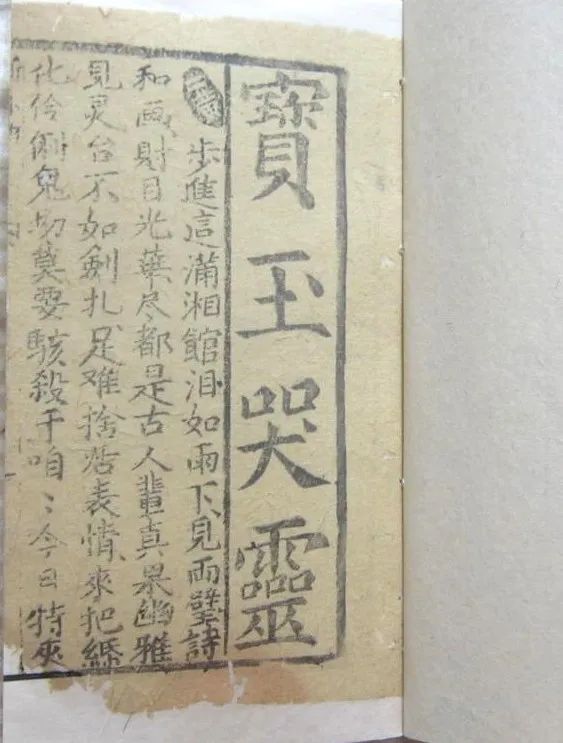

子弟书《哭玉》中,宝玉在听到黛玉亡故的消息后,“‘哎呀!’的一声跌在地,半晌还魂强挣扎。立刻要到潇湘馆,学一个宋玉招魂把怨气发”[31]。

接着写潇湘馆中松影、相思豆、断肠花、老树、落叶、啼鸦等萧瑟的景物,可谓一切景语皆情语。当林黛玉的灵堂兀地出现在宝玉眼中时,他终于“顾不得烧香与奠茶”,连用我爱你、我喜你、我羡你、我慕你、我信你等16句,极力突出林黛玉所有美好的品质,以此表现宝玉心中的悲苦,“只哭得月暗星稀没了气色,云愁雨泣也掩了光华”[32]。

唱本《宝玉哭灵》

山东琴书《贾宝玉哭灵》中,演唱的重心是【凤阳歌】和【汉口垛】两曲[33]。【凤阳歌】重在抒发宝玉对黛玉的怀念和赞美,详尽地唱出了林黛玉的不幸身世、二人青梅竹马的成长经历,6句“曾记得”凝聚了过往的点滴,又连用4句“可怜你”、8句“我爱你”以及“盼妹妹”“想妹妹”,把贾宝玉内心的难过淋漓尽致地表现出来,融过往的叙事于抒情之中。

木鱼书《宝玉哭潇湘》更长于对比,宝玉边走边回忆,“曾记”“曾题”“曾同”“曾在”“曾促膝”“曾携手”的铺排中,宝玉从中堂,到园中花冢、怡红院的芙蓉树下,再至潇湘馆,是一步一回忆、一步一心惊。而这些都是俱往矣的曾经,此后再也“难同元夜庆年宵”“难同池上乐逍遥”“难携菊酒共相邀”[34]。

扬州调《贾宝玉哭灵祭奠》中,【小郎儿】一曲甚至连唱40句“林妹妹呀”[35],“凡世间之无知无识,彼俱有一痴情去体贴”[36],宝玉在反复的吟唱中将所有的情感都倾诉给了黛玉。

说唱以适合曲种的方式渲染宝玉此时的悲痛,这些场景的共同特点是宝玉摆脱了众人的旁观和凝视,这样宝玉对黛玉的感情才能真正地释放出来。

从民间说唱的这种改编也可看出中国古典文学悼亡传统的影响。自晋代潘岳以《悼亡》为题写了三首追悼亡妻的诗作之后,中国诗歌史上逐渐形成悼念亡妻的传统。

尽管宝玉和黛玉没有夫妻之实,但在宝玉的情感表述中,黛玉与他心心相印,是他独一无二的精神爱人。林黛玉的去世意味着他唯一“妻子”的离世,需要用悼亡的方式完成真正意义上的告别。

以上曲种中的套语看似重复、拖沓,然而从“说—听”的角度来看,听众往往不嫌重复,反倒可以加强表达效果。

口头程式理论的奠基者之一的米尔曼·帕里的重要研究成果之一便是程式概念:“在相同的格律条件下为表达一种特定的基本观念而经常使用一组词。”[37]以上的重复、排比、铺陈都是以“程式”的方式反映口头文学的特殊性,在反复的吟咏中营造出抒情的场景。

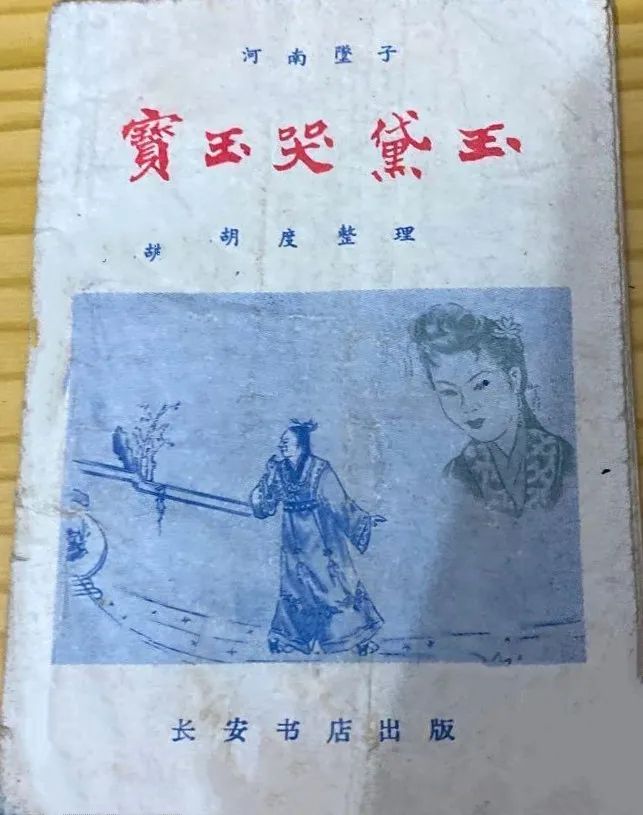

河南坠子《宝玉哭黛玉》

在“程式”的演唱中,使听众从自身的人生境遇出发,产生人生无常、世事多变、青春易逝、命运残酷、美好难再的感喟。每个人人生中都要经历的生离死别、失去珍爱之物的共同感受,“观看痛苦场面的快感加深我们对受难者的同情”[38],也赋予了这一书写更为广泛的意义。

更为重要的是,进入口头文学的《红楼梦》舍去了语言的隐喻性,而以直白的情感表达串联起叙事,最终实现了具有民间色彩的《红楼梦》故事传播。

无论是脱胎于《红楼梦》的黛玉葬花、宝玉探病、黛玉焚稿、黛玉之死,还是以《红楼梦》为背景再创作的黛玉悲秋、宝玉哭黛玉,背后都有着中国古代“苦情”传统的影响。

“苦情戏”异于“悲剧”,体现的是一种中国式的人生悲苦。作为完美形象的林黛玉是恋爱中的少女,因为遭到“小人”的阻挠,自己只能默默承受,最终姻缘成梦。

河南大调曲子《宝玉哭黛玉》

其着力点都基于对《红楼梦》全书故事的接受,在反复的吟咏中倾注着改编者的价值判断。

同时,重抒情与说唱自身的艺术特征相关,说唱表演时的演员较少,多由一至二人以或说或唱的方式演出,不便于像戏曲那样展现大场面。如苏州评话、扬州评话说者多为一人,坐说不唱,表演时以扇子、手帕作为道具,偏重于抒情的演绎就更易出彩。

《红楼梦》一书成功塑造了数百个人物,许多出场不多的人物也给读者留下了深刻印象。在《红楼梦》题材的说唱中,被选中改编的只是其中的少数人物,短篇曲目多是选择宝玉、黛玉、晴雯和刘姥姥。

民间说唱在塑造人物时除了黛玉等个别人物外,其他人都呈现出了扁平化的倾向,既是因为朴素的是非善恶观的影响,也是由于二元对立的模式更便于表演,其中最为典型的就是林黛玉与薛宝钗二人的形象塑造。

《红楼梦》原著中,宝钗可与黛玉平分秋色,“钗黛优劣”也是公认的红学公案之一[39],自《红楼梦》成书便不断有关于二人优劣的讨论。尊薛派的护花主人王希廉说:“黛玉一味痴情,心地褊窄,德固不美,只有文墨之才;宝钗却是有德有才,虽寿不可知,而福薄已见。”[40]

尊林派中的读花人涂瀛认为:“林黛玉人品才情,为《红楼梦》最,物色有在矣。”[41]

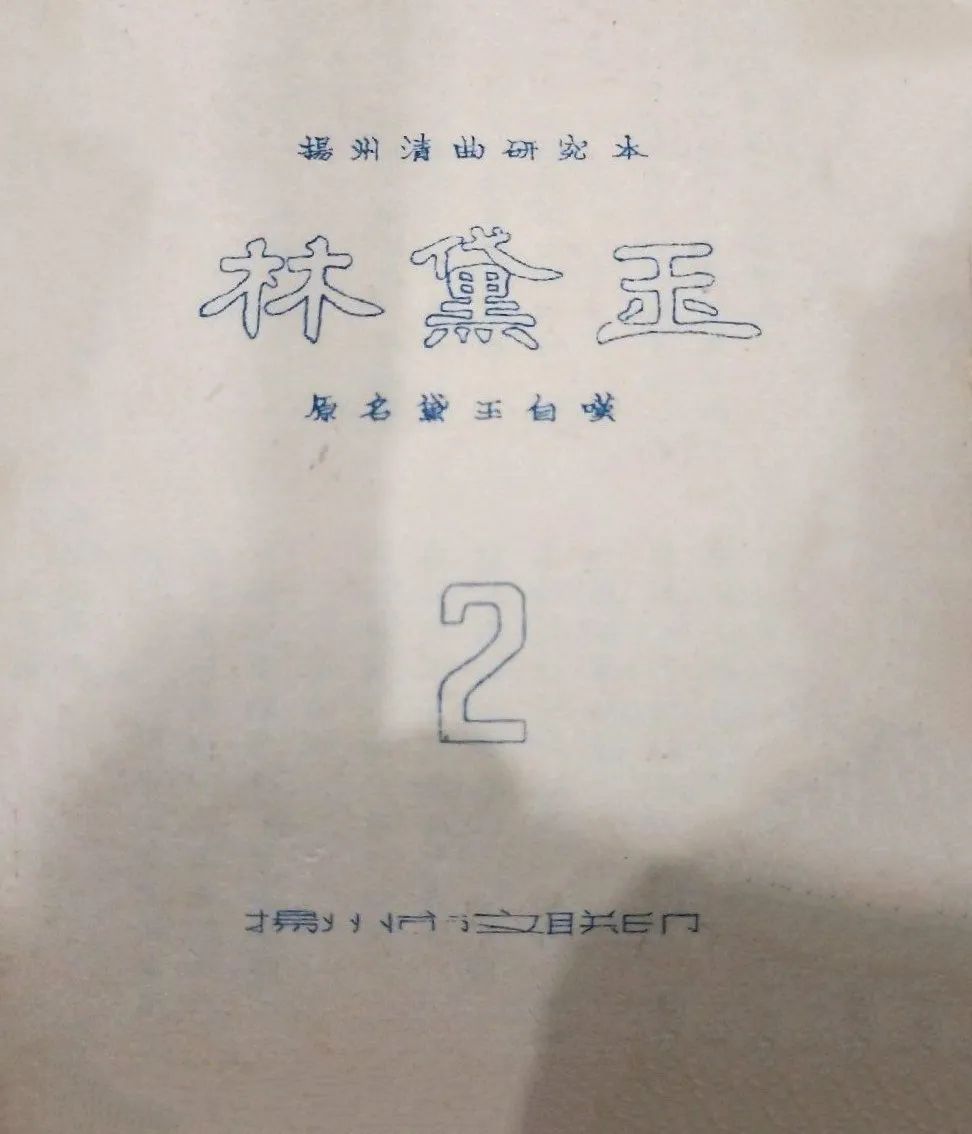

扬州清曲《林黛玉》

更有甚者,为争论钗黛优劣而大打出手。邹弢曾记载了自己与老友许绍源的争论:

许伯谦茂才(绍源),论《红楼梦》,尊薛而抑林,谓黛玉尖酸,宝钗端重,直被作者瞒过。夫黛玉尖酸,固也,而天真烂漫,相见以天,宝玉岂有第二人知己哉!……己卯春,余与伯谦论此书,一言不合,遂相龃龉,几挥老拳,而毓仙排解之,于是两人誓不共谈《红楼》。秋试同舟,伯谦谓余曰:“君何为泥而不化耶?”余曰:“子亦何为窒而不通耶?”一笑而罢。[42]

“泥而不化”“窒而不通”,可见二人永远无法说服对方改变自己的主张。但在《红楼梦》说唱作品中,却明显呈现出相对一致的“黛优钗劣”观,“美”和“恶”形成了二元对立的标签,使得说唱人物的塑造呈现出扁平化的倾向。

从现存曲目来看,以薛宝钗为主人公的篇目不仅在数量上比林黛玉少得多,而且其主要内容集中在三个情节:一是改编自《红楼梦》第二十七回“滴翠亭杨妃戏彩蝶 埋香冢飞燕泣残红”的《宝钗扑蝶》;二是改编自《红楼梦》第一一八回“记微嫌舅兄欺弱女 惊谜语妻妾谏痴人”的《闺中劝夫》;三是改编自《红楼梦》续书的《宝钗产玉》。

乔清秀河南坠子《宝钗扑蝶》唱片

尤以《宝钗扑蝶》最具复杂性,是多种曲种的传统曲目,成为说唱中的经典桥段。

《红楼梦》中宝钗扑蝶的具体情节是:

刚要寻别的姊妹去,忽见前面一双玉色蝴蝶,大如团扇,一上一下迎风翩跹,十分有趣。宝钗意欲扑了来玩耍,遂向袖中取出扇子来,向草地下来扑。只见一双蝴蝶忽起忽落,来来往往,穿花度柳,将欲过河去了。倒引的宝钗蹑手蹑脚的,一直跟到池中滴翠亭上,香汗淋漓,娇喘细细。宝钗也无心扑了,刚欲回来,只听滴翠亭里边嘁嘁喳喳有人说话。[43]

阚铎称:“宝钗扑蝴蝶撞见丫头谈秘密事,金莲亦以扑蝶遇见敬济。”[44]将薛宝钗扑蝶与潘金莲扑蝶联系起来,固然失之牵强,但与中国文化中“美人扑蝶”的传统不无关系,如明代高启《美人扑蝶图》称:“一双扑得和花落,金粉香痕满罗扇。”[45]

这里则将翻飞蝴蝶的动态之美融入到薛宝钗的形象塑造中,“已把那种妩媚娇怯和多愁善感,化作薛宝钗扑蝶时的欢快活泼和落落大方了”[46]。

兰州鼓子是用一套“越调”套曲来演唱《宝钗扑蝶》,包括【越调】【北宫调】【叠断桥】【金钱调】【宫尾】和【越尾】。唱词中描述宝钗扑蝶的细节侧重于相貌、衣着、动作等,是以《红楼梦》为基础的进一步细化。

特别之处在于【北宫调】中的“贾宝玉漫步来到绛云轩,遥望花影动,闪上女婵娟,原来是薛家表姐进花园”和【越尾】中的“那不是,宝二爷!偷眼细看,藏花那边”[47],以前后呼应的唱词说明薛宝钗扑蝶的整个过程都在贾宝玉的视线中。

河南坠子《宝钗扑蝶》

【越尾】是“越调”套曲的尾声,“唱词画龙点睛,点示曲本主题,并以炽烈气氛形成全曲高潮”[48],更说明该《宝钗扑蝶》实际是男性“凝视”视觉权力下女性身体之美的呈现,以展现薛宝钗的形貌之美为要点。

其他多种曲种的《宝钗扑蝶》,重点不在宝钗扑蝶的行为本身,而在于对宝钗此后行为的评价。

弹词开篇中便有两篇,一是说“(那宝钗是)机警向来能诈变,沁芳桥行过却逡巡。高声故把颦儿叫,(他是)移祸江东怕杀身”[49],二是说“金蟾脱壳虽然好,移祸他人不应该。(这真是)聪明反被聪明误,往日空自费心栽。到头白首总难谐”[50],二者都着眼于将她塑造成一个嫁祸黛玉的恶人。

虽然嫁祸黛玉的行为使宝钗得以和宝玉结为夫妻,但是却不能相守到白头,倒应了因果报应的观念。更有甚者,将宝钗扑蝶的场景嫁接给黛玉,把《红楼梦》中宝钗少有的少女娇态、欢快活泼迁移到黛玉身上。

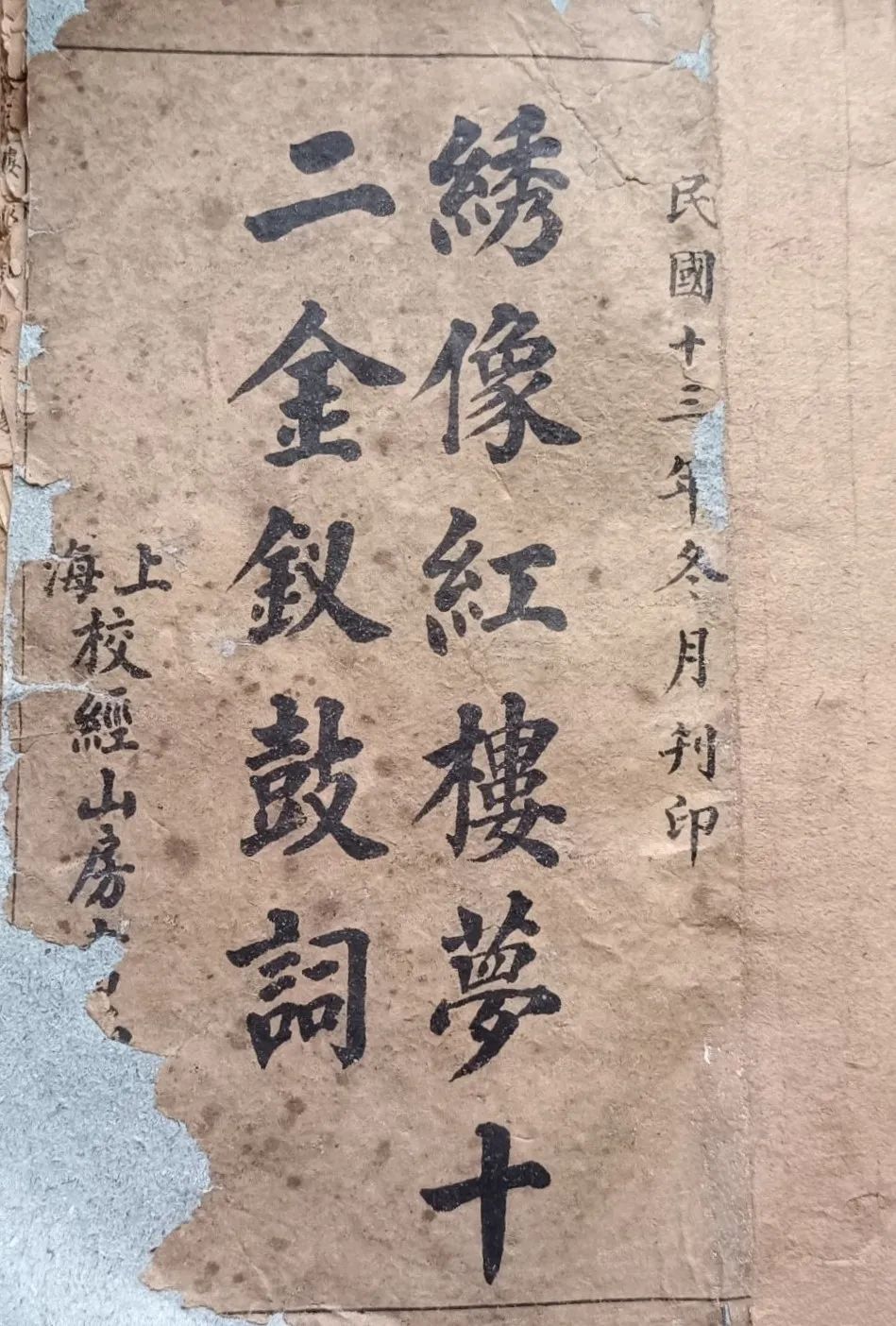

《绣像红楼梦十二金钗鼓词》

前述子弟书《葬花》中便有一段黛玉扑蝶的场景:

林黛玉强打精神逐蝴蝶,轻摇罗扇舞翩跹。但见那飘飘粉翅来回游荡,引得他盈盈秋水左右凝瞻。顾不得脱落了十分齐楚的罗袂袖,累得他散乱了千般绰约的云鬓风鬟。霎时间风飘蝶远飞不见,倒把个窈窕姣娃喘了个难。[51]

其中所呈现出来的健康之美,实难以与《红楼梦》中林黛玉娇弱的病态之美相联系,但子弟书作者这样的处理方式正说明了对林黛玉的偏爱。

弹词开篇《薛宝钗》是从总体上评述宝钗的,其中使用频率较高的字眼是“情敌”。如“栏干曲曲潇湘竹,情敌还让此女娃”“(薛宝钗)打开情敌专房宠,梁案齐眉月色斜”[52],明显将宝钗与黛玉的关系对立起来。

在与黛玉相关的曲目中,也有不少以她的口吻评价薛宝钗的内容,子弟书《露泪缘》称“宝姐姐素日空说和我好,谁知是催命鬼又是恶魔王”“难为他自负贤良夸德行,生生的占了我的美鸳鸯”[53]、大调曲子《黛玉自叹》称“宝姐姐素称贤良,又谁知她本是我催命阎王”[54]、鼓词《黛玉焚稿》称“宝姐姐平日装个温顺娴静明大礼,却原是在老太太、太太跟前用心机”[55],不仅将黛玉和宝钗的关系简化为情敌,还以刻薄、世俗化的口吻贬低宝钗。

单弦《黛玉焚稿》中,黛玉从傻大姐那里听说宝玉与宝钗的婚讯后,虽然傻大姐明确说明是王熙凤的主意,但林黛玉仍将满腔的怒火发在薛宝钗身上。

《新编说唱林黛玉悲秋鼓词》

【金钱莲花落】用大半支曲子诉说对薛宝钗的仇恨,不仅称“宝姐姐素日常说和我好,谁曾想催命的恶鬼赛地牢!这才叫毒辣的手段真重要,这才是阴谋暗杀我命一条”[56],还连用四组“她如今”“我如今”的排比句,极力从婚姻关系铺陈二人此时的不同境遇。

同时将黛玉之死直接归因于薛宝钗,“总让她广财厚福郎才女貌,不如我速求一死倒安牢”[57],不过是借黛玉之口抒发编创者的价值判断,认为薛宝钗是林黛玉之死的最大元凶,“黛优钗劣”几乎充斥了所有的说唱作品。

与原著的丰富复杂不同,与红学研究的种种公案也不同,《红楼梦》的民间说唱改编是用简单的方式解构《红楼梦》。在说唱作品中,林黛玉的身世之悲与身体之弱反倒不是缺点,而是构成一个悲剧女主人公形象的关键,反复吟咏的“悲”“美”“才”交相呼应,最终塑造出了一个“完美的受害者”。

如前述“宝玉哭黛玉”曲目,虽然宝玉是抒情的主体,但宝玉只是情感的倾诉者,其内容是写林黛玉,并非写给林黛玉。唱词强调的是作为个体的林黛玉的独特性,林黛玉的形象由此得以确立,而不是贾宝玉形象的确立。

文明大鼓《黛玉悲秋》

“林黛玉”才是《红楼梦》说唱中最为重要的人物,“对受难者的同情产生观看痛苦场面的快感”[58],也使听众从中获得了精神满足。同样因为界限明显的是非善恶,让“晴为黛影”的晴雯受到了说唱的青睐,成为《红楼梦》说唱中的第二女主角,而与袭人相关的曲目往往坐实其“告密者”的身份,同样呈现出二元对立的模式。

《红楼梦》的传播路径与《三国演义》《西游记》《水浒传》等世代累积型小说不同。世代累积型小说在成书过程中经历了与戏曲、说唱等艺术形式的多向互动,而《红楼梦》则是成书在前,说唱改编在后。

《红楼梦》的民间说唱是在《红楼梦》传播过程中,基于民众朴素的价值观编创出来的文艺作品,不存在双向互动和彼此影响。民间说唱的改编者和演述者大多出身社会底层,或是出身不高的文人,其演出内容即便行诸文字,也是以手抄本的形式成为私藏秘本,不肯轻易示人,不能像续书、仿书、评点等文本形式广泛传播,但在民间产生了广泛的影响,由此反映出民间视野中的《红楼梦》。《红楼梦》的民间说唱事实上在原著之外,建构起了一个属于民间的《红楼梦》的平行艺术世界。

《红楼梦子弟书》

经由说唱,《红楼梦》的传播空间得以扩展,对于经典著作生命力的延伸具有重要作用。近些年随着社会对优秀传统文化、非物质文化遗产的日益重视,越来越多的曲艺作品得以被整理出版成为“固定”的文本,“书写作为新的媒介”使说唱有了“有阅读能力的听众”[59],也使传统说唱研究有了新的进展。说唱在《红楼梦》经典化过程中所起到的作用,仍需回到口头文学的视野中讨论。

注释:

[1] 一粟编《红楼梦资料汇编》,中华书局2004年版,第349页。

[2] 得舆《京都竹枝词·时尚门》,嘉庆二十二年(1817)刊本。

[3] 郑振铎《中国俗文学史》,中国社会科学出版社2009年版,第3页。

[4] 比较有代表性的是刘衍青的《〈红楼梦〉戏曲、曲艺、话剧研究》(上海大学2015届博士学位论文)和陈明珠的《〈红楼梦〉题材说唱文学》(南京师范大学2020届硕士学位论文)。

[5] 一粟编《红楼梦资料汇编》,中华书局2004年版,第117页。

[6] 梦痴学人《梦痴说梦》,光绪十三年(1887)管可寿斋刊本。

[7] 一粟编《红楼梦资料汇编》,中华书局2004年版,第153页。

[8] 鲁迅《〈绛洞花主〉小引》,《鲁迅全集》,第7卷,人民文学出版社1958年版,第419页。

[9] 童庆炳《文学经典建构诸因素及其关系》,《北京大学学报》(哲学社会科学版)2005年第5期。

[10] 张云《谁能炼石补苍天——清代〈红楼梦〉续书研究》,中华书局2013年版,第317页。

[11] 参见黄仕忠、李芳、关瑾华《新编子弟书总目》,广西师范大学出版社2012年版,第468-471页。

[12] 沈彭年《话说弹唱红楼梦》,《文艺研究》1985年第6期。

[13] 胡文彬编《红楼梦说唱集》,春风文艺出版社1985年版,第121页。

[14] 朱恒夫、刘衍青编订《红楼梦俗文艺作品集成·说唱集》(一),上海大学出版社2021年版,第303页。

[15] 朱恒夫、刘衍青编订《红楼梦俗文艺作品集成·说唱集》(一),上海大学出版社2021年版,第342页。

[16] 刘操南编著《红楼梦弹词开篇集》,学苑出版社2003年版,“前言”第3页。

[17] 天津市曲艺团编《红楼梦曲艺集》,春风文艺出版社1985年版,第8页。

[18] 曹雪芹著,(清)无名氏续《红楼梦》,人民文学出版社2022年版,第5页。

[19] [德]H.R.姚斯、[美]R.C.霍拉勃著,周宁、金元浦译《接受美学与接受理论》,辽宁人民出版社1987年版,第24页。

[20] 吴文科《论红楼梦的曲艺改编》,《红楼梦学刊》1990年第1辑。

[21] 刘衍青《〈红楼梦〉戏曲、曲艺、话剧研究》,上海大学2015届博士学位论文,第262页。

[22] 一粟编《红楼梦资料汇编》,中华书局2004年版,第12页。

[23] 胡文彬编《红楼梦说唱集》,春风文艺出版社1985年版,第34-35页。

[24] 曹雪芹著,(清)无名氏续《红楼梦》,人民文学出版社2022年版,第374页。

[25] 胡文彬编《红楼梦说唱集》,春风文艺出版社1985年版,第36页。

[26] 胡文彬编《红楼梦说唱集》,春风文艺出版社1985年版,第36页。

[27] 雷恩洲、阎天民主编《南阳曲艺作品全集》,第3卷,河南大学出版社2004年版,第10页。

[28] 刘操南编著《红楼梦弹词开篇集》,学苑出版社2003年版,第84页。

[29] 曹雪芹著,(清)无名氏续《红楼梦》,人民文学出版社2022年版,第1352页。

[30] 曹雪芹著,(清)无名氏续《红楼梦》,人民文学出版社2022年版,第1357页。

[31] 胡文彬编《红楼梦说唱集》,春风文艺出版社1985年版,第273页。

[32] 胡文彬编《红楼梦说唱集》,春风文艺出版社1985年版,第276页。

[33] 参见王之祥编《山东传统曲艺选》,山东人民出版社1980年版,第127-128页。

[34] 胡文彬编《红楼梦说唱集》,春风文艺出版社1985年版,第239页。

[35] 胡文彬编《红楼梦说唱集》,春风文艺出版社1985年版,第356-357页。

[36] 《红楼梦》甲戌本第八回眉批,郑红枫、郑庆山辑校《红楼梦脂评辑校》,北京图书馆出版社2006年版,第120页。

[37] [美]阿尔伯特·贝茨·洛德著,尹虎彬译《故事的歌手》,中华书局2004年版,第30页。

[38] 朱光潜著,张隆溪译《悲剧心理学——各种悲剧快感理论的批判研究》,人民文学出版社1985年版,第54页。

[39] 参见刘梦溪《红楼梦与百年中国》,河北教育出版社1999年版,第396-398页。

[40] 一粟编《红楼梦资料汇编》,中华书局2004年版,第150页。

[41] 一粟编《红楼梦资料汇编》,中华书局2004年版,第127页。

[42] 一粟编《红楼梦资料汇编》,中华书局2004年版,第390页。

[43] 曹雪芹著,(清)无名氏续《红楼梦》,人民文学出版社2022年版,第365页。

[44] 阚铎《红楼梦抉微》,《红楼梦考评六种》,人民中国出版社1992年,第81页。

[45] 高启著,金檀辑注,徐澄宇、沈北宗校点《高青丘集》,上海古籍出版社1985年版,第348页。

[46] 杨义《中国叙事学》(增订本),商务印书馆2019年版,第389页。

[47] 兰州市文化局、兰州市文协编选《兰州鼓子》,甘肃人民出版社1962年版,第68-70页。

[48] 王正强《兰州鼓子研究》,甘肃人民出版社1987年版,第334页。

[49] 刘操南编著《红楼梦弹词开篇集》,学苑出版社2003年版,第132页。

[50] 刘操南编著《红楼梦弹词开篇集》,学苑出版社2003年版,133页。

[51] 胡文彬编《红楼梦说唱集》,春风文艺出版社1985年版,第33页。

[52] 刘操南编著《红楼梦弹词开篇集》,学苑出版社2003年版,第128页。

[53] 胡文彬编《红楼梦说唱集》,春风文艺出版社1985年版,第252页。

[54] 雷恩洲、阎天民主编《南阳曲艺作品全集》,第3卷,河南大学出版社2004年版,第41页。

[55] 徐维志《红楼梦故事选唱(鼓词)》,黑龙江人民出版社1980年版,第101页。

[56] 胡文彬编《红楼梦说唱集》,春风文艺出版社1985年版,第275页。

[57] 胡文彬编《红楼梦说唱集》,春风文艺出版社1985年版,第275页。

[58] 朱光潜著,张隆溪译《悲剧心理学——各种悲剧快感理论的批判研究》,人民文学出版社1985年版,第54页。

[59] [美]阿尔伯特·贝茨·洛德著,尹虎彬译《故事的歌手》,中华书局2004年版,第190页。