《三国志演义》[1]为代表的历史演义大多遵循“本有其事而添设敷演”[2]的创作原则,附会正史,踵事增华,而在《三国志演义》叙述的时间跨度(184-280)中,大小战争共发生191次[3],加之民众尤其喜欢“那些描述争斗征战、武打厮杀的故事”[4],因此,作为历史重要推动力的战争便在历史演义中占据着重要的地位,形成以“叙一朝或几代的历史为主要内容,以政治斗争、军事斗争为主要情节”[5]的基本特点。

《明弘治本三国志通俗演义》

无疑,在战争叙事的考察视阈中,《三国志演义》描摹最为详尽的乃是三场关系全局的大战役:“决定北方由谁主宰的官渡之战、决定南北对峙的赤壁之战、决定东西疆域的猇亭之战。”[6]

与之相比,其他战役虽无直接决定历史走向的影响力,但若说官渡、赤壁、猇亭三大战役是最为耀目的烽火,那么这些次要的战役就像是“隐匿的烽火”。它们固然不起眼,却亦是小说战争叙事的文学图景中不可或缺的拼图。其中,合肥之战与濡须口之战便极具代表性。

合肥—濡须之战指公元3世纪时曹操与孙权围绕今天的芜湖到合肥一线展开的战争。历史上,合肥之战计五次,濡须之战计四次。其中,小说对前两次濡须和合肥之战的叙事有三个特点值得关注。

首先,四场战役的参与者皆是如张辽、甘宁、凌统、吕蒙等小说配角。这是小说在曹操、诸葛亮、关羽等主角都在世的情况下,为数不多的以配角为主导的一段情节。

其次,小说对四场战役的进程和人物的行动、生死改动颇多,情节上亦有增添删减之处。这些改动并非作者随意而为,而是在小说主题的阐释与叙事节奏的调整上发挥着重要作用。

最后,如果说上述观点只停留于小说的文学技法层面,那么小说围绕四场战役的改编还形成了“互文美学”与“去主角化”两种叙事意趣,在文学想象中彰显着小说的文本之奇。

故本文试以小说关于合肥—濡须之战的叙事为例,来审视小说在编排次要情节、塑造配角人物时的叙事意趣与艺术成就,以期在学界近来强调“回归经典,细读文本”[7]的趋势中,尝试一种生发于小说作品内部的研究理路。

连环画《濡须之战》

一、史稗对读:史实梳理与稗体重组

古代小说研究应该解决文与史、考证与立论、客观材料与文学感悟的关系问题。[8]在新历史批评的视阈中,“历史”被赋予的新含义是史家对特定历史事件进行情节建构,并赋予各种可能的意义。[9]

因此,欲借合肥—濡须之战的稗体叙事审视小说的艺术成就,首先需梳理相关史实,并进行稗体与史籍的对读,探索《三国志演义》的写定者如何重新排布并建构了这一段历史。

按照时间先后,四场战役发生的顺序为第一次合肥之战—第一次濡须之战—第二次合肥之战—第二次濡须之战。四场战役的整体经过非常清晰,在此仅作概述。

第一次合肥之战发生于建安十三年(208)末。孙权趁周瑜与曹仁交战之际,提兵北上,围攻合肥。在孙权出兵前,驻守合肥的扬州刺史刘馥早已“高为城垒,多积木石。编作草苫数千万枚,益贮鱼膏数千斛,为战守备”[10]。

即便孙权发兵围城时,刘馥已经去世,但这些战备仍然极具价值。草苫保证了在骤雨如注的恶劣天气中,合肥城墙不至于崩坏,鱼膏则用于夜间燃烧照明,监察孙权动向。

孙权塑像

于是,孙权围城月余,最终未能攻下,自己亦欲亲率骑兵突击,终为张纮劝阻。气急败坏之下,孙权轻信蒋济故意释放的假情报,认为合肥援军将至,遂撤围而走。

第一次濡须之战发生于建安十八年(213)正月。曹操进军濡须口,与孙权军对峙。而孙权一方早已做好准备。吕蒙“数进奇计,又劝权夹水口立坞,所以备御甚精”[11]。

同时,吕蒙舌战群将,陈以利害,孙权终采纳其计。起初,孙权亦以舟师围攻曹军,俘敌、毙敌数千,但尔后,曹军攻破孙权江西大营,生擒都督公孙阳。双方互有胜负,相持月余,孙权遂致书曹操曰:“春水方生,公宜速去。”另附纸曰:“足下不死,孤不得安。”[12]而曹操亦见孙权军容严整,知不可速得江东之地,遂撤军北还。

第二次合肥之战发生于建安二十年(215)八月。战役可分为两个阶段。

一是张辽出动出击,以八百人突袭孙权。孙权军措手不及,幸有潘璋阵斩逃兵,稳定军心,贺齐亦引兵相拒,孙权方得以退守一处高地,并狼狈撤退。

二是孙权因围城久攻不下、疾疫流行而撤军时,张辽再次奇袭,在逍遥津大破敌军。由于张辽事先断桥,孙权追前部军马不及,坠入险境。吕蒙、甘宁、凌统等人死战以保孙权。面对断桥,裴注引《江表传》记载孙权亲近监谷利“使权持鞍缓控,利于后着鞭,以助马势,遂得超渡。”[13]凌统等人也死里逃生。此战孙权险些被张辽生擒,在渡桥之后,贺齐劝孙权要戒之慎之,以此为戒。

第二次濡须之战发生于建安二十二年(217)。是年正月,曹操屯兵居巢,两军对峙。吕蒙、蒋钦受命为濡须督,前者以弓弩破曹军前锋,后者则化解与徐盛私怨。

两军接战时,徐盛所乘战船被吹到曹军岸边,却毫无惧色,下船迎击。作为援军的周泰亦奋勇作战,后受命督濡须时,孙权令其解衣以服众望:“权手自指其创痕,问以所起。泰辄记昔战斗处以对,毕,使复服,欢䜩极夜。”[14]

《三国志》

曹将孙观亦猛攻孙权,事见于《臧霸传》:“攻权,为流矢所中,伤左足,力战不顾……转振威将军,创甚,遂卒。”[15]最终,在曹操逼攻之下,孙权被迫撤军,并遣徐详请降。曹操亦引军退走,留夏侯惇、曹仁、张辽等屯驻居巢。

除此之外,经笔者总结,这四场战役中还有五个细节需要得到进一步澄清。

一是甘宁袭营的时间。甘宁本传虽记事情经过,然并未明言发生的时间。

今观裴注引《江表传》在甘宁破敌前补充了曹操军队的数量:“曹公出濡须,号步骑四十万。”[16]又《资治通鉴》亦形容曹操是次进军濡须口时“号步骑四十万”[17]。两处记载同,可见甘宁袭营发生于第一次濡须之战中应更加可信。

二是孙权探营的经过。裴注引《吴历》与《魏略》均提及孙权于第一次濡须之战时有探营行动,但所记曹操和孙权的具体行为存有差异。曹操有下令放箭与否之分,而孙权则有回环鼓吹与调船受箭之别。

这固然可说明孙权或许曾先后两次探营,[18]但孙权在探营行动中无论是“回环作鼓吹”还是“复以一面受箭,箭均船平,乃还”[19],都体现出了过人的胆识。

孙权墓

三是围绕皖城的纷争。小说将这场战斗视作合肥之战的前奏,但实际上这场战争发生于建安十九年(214)五月,即合肥之战的前一年。吕蒙指出皖城的战略地位,并献计令吴军四面围攻。最终甘宁先登陷城,生擒庐江太守朱光及参军董和。

四是陈武阵亡的时间。《三国志》陈武本传说得非常清楚:“建安二十年,从击合肥,奋命战死。权哀之,自临其葬。”[20]而非如小说所言是在第二次濡须之战时为庞德所杀。

五是董袭溺亡的争议。董袭率五楼船守濡须口,夜遇狂风骤雨,董袭拒不弃船,最终溺亡。史书并未明言董袭死于哪一次濡须之战,但《臧霸传》记载曹军前锋张辽与臧霸于是次濡须之战进军时,也同样遭遇大雨:“霸从讨孙权于濡须口,与张辽为前锋,行遇霖雨,大军先及,水遂长。”[21]

考虑到战前相似的恶劣天气,董袭船队同样受此影响而遭受重创应该可能性更大。小说亦采用这一说法,将董袭之死安排在第二次濡须之战中。

以上是关于四次战役的史实梳理。这四次战役分别对应小说中卷十一《孙仲谋合淝大战》,卷十三《曹操兴兵下江南》以及卷十四《张辽大战逍遥津》、《甘宁百骑劫曹营》,所占比重相当。概而言之,除了第一次合肥之战改动较大之外,其余三场战役的原貌均大致得到保留,同时亦有诸多细节的改动和情节的增添、移接、删改。经过对读,笔者就史稗之差异作出如下总结。

其一,第一次合肥之战的原貌被完全改写。

刘馥在小说中成为曹操横槊赋诗的“牺牲品”,虽然文中亦曾提及他“起自合淝……作草苫数千枚,贮鱼膏数百斛,为守战之具”[22],但当叙及合肥之战时,小说将矛盾中心完全转移至张辽和孙权之间。

上海古籍出版社版《三国志通俗演义》

从战斗过程来看,曹军完全占据上风,不仅在阵战中击杀宋谦,还识破孙权军里应外合之计,重伤孙权麾下大将太史慈。至于史书中出现的蒋济的计谋、张喜的援军等,更是完全没有出现在小说中。

其二,第一次濡须之战的战斗过程被大量改写。

具体来说,甘宁夜袭被小说作为第二次濡须之战的开端移接到第二次合肥之战后。同时,小说还进行了艺术层面的夸张处理,比如甘宁只带百骑,且一人未损。小说删去舟师围攻、破江西营、获公孙阳等事件,且将战斗改为陆战,并令孙权军在战役中稍占上风,同时,亦增添曹操之梦和曹孙二人土山对话的情节。

其三,第二次合肥之战的两个阶段得到合并,细节亦有改动。

张辽率八百悍卒突击和潘璋贺齐的抵抗等俱被小说删去,只有逍遥津一战得到保留。史书中所记乃是张辽见孙权先退,而后展开追击;小说却改写为张辽设伏、分兵、断桥并主动出击,或有将战役的两个阶段合二为一的考量。

连环画《张辽》

小说将皖城之战作为合肥之战的前奏,并增添与甘宁有杀父之仇的凌统在庆功宴上舞剑,甘宁舞戟相对的情节。这一段情节虽然于史有载,但并不见得发生于此时,故而小说将其移用至此,也应寄托着某些思考。此外在细节上,小说还将陈武在张辽突击时战死,改写为第二次濡须之战时为庞德所杀。谷利在后,着鞭助马被改换成一句提醒,完成马跃断桥的只有孙权一人。

其四,第二次濡须之战的过程得到较多简化。

小说对是次战役的描摹基本可分为两部分。第一部分即如前所言,将甘宁夜袭挪用于此;第二部分是一场曹孙双方的大混战。除前揭小说对陈武之死的移用外,史书中周泰、徐盛、董袭诸人的事迹都被统一置于这场混战当中,其中尤以周泰护主较为精彩。

但在细节上,小说将周泰所受之伤改写为第二次濡须之战中救主所创,而非如史传所讲是历次战斗累积之伤。此外,甘宁和凌统之间的矛盾在此处集中爆发,并最终以甘宁飞箭救将而解。这一情节可能改写自史书中蒋钦化解与徐盛私怨的事件。

以上,本文以时间为线索,简要梳理合肥—濡须之战的基本史实,并总结小说的改动重组,意在以此为基础,深入探讨小说在这些次要情节和配角人物的描摹中所取得的艺术成就。

二、文本功能:主旨阐释与节奏调整

上文以史稗对读的方式,发掘小说家对合肥—濡须之战进行的文学改动。这些改动具有十分重要的文本功能,具体来说表现在两个方面,一是帮助阐释主旨,二是调整叙事节奏。

《〈三国志演义〉史话》,陈翔华著,国家图书馆出版社2019年6月版.

首先论述小说主旨的阐释。

“重写历史”的首要之处在于“在主题上具有创造性”[23],因此小说对合肥—濡须之战的改编与重构,如不能关乎主旨的阐释,便失去了首要的研究意义。

有关《三国志演义》的主旨,学界的讨论已非常深刻、全面,恰如孙一珍先生所论:“总结历史成败、兴衰、得失的经验,是这部小说的正主题,歌颂忠孝信义则是副主题。”[24]笔者不妨从这两个主题入手进行申论。

《三国志演义》之所以能够对历史成败得失做出精辟的总结,是因为小说对分裂与统一的辩证关系有着非常清晰的认识:一方面小说寄托了对国家统一的向往;另一方面也意识到了分裂之于统一的必然。因此在向往统一之余,小说也采用诸多方式诠释曹孙刘裂土封王的必然。

比如《三国志演义》在第一次濡须之战时增添了曹操梦中见双日同天,大江中又升一日且坠落营前的情节。这三轮太阳象征着曹孙刘三家鼎足而立之势,而大江中所升之红日,则特指孙权。新生之红日,实则喻孙权年少之英武;坠落于营前,则正应曹孙濡须之冲突。

白庚延绘曹操

小说后又创造了一段两人山坡对话的情节,特别增加对孙权神情的细节刻画如“也不慌,也不忙”“笑曰”[25]等,描摹出孙权进退自如,应答如流,俨然与曹操分庭抗礼的心理。后文孙权书信中所写“即目春水方生,公当速去,各图安逸。如其不然,复有赤壁之祸矣!公宜自思焉”[26],表现出的自信以及整场战斗中孙权军占据上风的态势均表明了孙权裂土封王的必然。

再比如小说叙述第二次合肥之战时对孙权马跃断桥的细节改动,同样强化了孙权命不该绝,终将与曹刘鼎足而立的必然性。孙权自己马跃断桥与谷利相助的区别不仅在于强调了孙权的个人能力,更在于与前文刘备的跃马檀溪形成前后呼应的重复叙事,强化了神驹救主的表达效果。

毛宗岗通过孙权逍遥津脱身一事“亦知秣陵之王气有验”[27],又将曹操之梦与孙权致书视为“鼎足三分一大关目”[28],均是一种对孙权久后称王、割据一方的预叙,强调了合久必分的历史趋势。

《三国志演义》对伦理道德的讨论并不完全借由“刘备—诸葛亮”这样贤君良臣的人物组合加以实现,而同样可以通过对配角人物的塑造体现出来。

比如在合肥—濡须之战的叙事中,小说借助甘宁和凌统之间的矛盾完成了对忠孝公私之关系的思索。

如前所论,甘宁、凌统的矛盾或由蒋钦、徐盛的矛盾改写而来,但包含的内容更加丰富。蒋钦徐盛之矛盾,在于公私之辨,蒋钦的深明大义,是一种公私分明的体现,而与蒋、徐相比,甘宁和凌统作为同僚,他们之间因杀父之仇而产生的矛盾既体现了公私之辨,也体现了忠孝之辨。

甘宁脸谱

历史上,在那场刀光剑影的宴会过后,孙权“因令宁将兵,遂徙屯于半州”[29]。实际上此前甘宁初降时,孙权早已用过调走甘宁使其与凌统保持距离的方式来化解矛盾,但事实证明,这种消极的方式并不能从根本上解决问题。

于是,在合肥—濡须之战的文学叙事中,小说首先处处营造两人的对立,从皖城庆功宴的杀气腾腾到第二次濡须之战中两人争功,无不如是。直到凌统遇险,甘宁放箭相救,两人才冰释前嫌。

与史籍不同的是,小说中飞箭救将是甘宁主动化解矛盾的体现。甘、凌之间所不能拆解者,一为公私之辨,即是否应以父仇而废公事;二为忠孝之辨,即是否应以秉公而忘父仇。这是极难调和的矛盾。

很显然,小说并不想偏袒某一方,因此以甘宁放箭救凌统,凌统感其恩而不再寻衅作结,力求实现忠与孝、公与私的统一。毛宗岗“故甘宁之让凌统不难,而救凌统难,盖以仇让仇不足奇,而以仇救仇,乃足为仇者之所深感耳”[30]之论所说正是甘宁拆解矛盾的方法,体现出的是作者对忠孝公私辩证统一的认识。

《醉耕堂刊毛宗岗评本三国志演义》

再来论述叙事节奏的调整。这建基于我们对《三国志演义》叙事结构的认知。与对作品主旨的考察类似,《三国志演义》的叙事结构同样为学界关注已久。

浦安迪(Andrew H. Plaks)曾指出毛本《三国演义》按照故事线索中的不同中心人物,如吕布、董卓、曹操、刘备、诸葛亮,呈现出以“十回”为段落的叙事特点,具有整齐划一、节奏井然的美感。[31]

但仔细阅读文本,笔者认为这一观点可进一步细化,即“十回”结构中的所谓“传主”并不一定只有一人,比如九十一到一百零四回,固然可被视为“诸葛亮传”,但若说它是“司马懿传”也无不可,小说的故事情节也正是通过人物关系的错综而互相勾连。

类似的情况在毛本第五十回(即嘉靖本《关云长义释曹操》)至第八十回(即嘉靖本《汉中王成都称帝》)间体现得尤为明显。这一段情节可总结为下表:

嘉靖本

毛本

主要情节

卷十一《周瑜南郡战曹仁》至卷十二《马孟起步战五将》

第五十一回《曹仁大战东吴兵 孔明一气周公瑾》至五十九回《许褚裸衣斗马超 曹操抹书间韩遂》

荆州争夺的序幕:

用兵荆南

孙权嫁妹

三气周瑜

平定西凉

卷十二《张永年反难杨修》至卷十四《耿纪韦晃讨曹操》

第六十回《张永年反难杨修 庞士元议取西蜀》至六十九回《卜周易管辂知机 讨汉贼五臣死节》

刘备入川的过程:

截江夺子

凤雏落坡

挑灯夜战

夺占西川

卷十四《瓦口张飞战张郃》至卷十六《汉中王成都称帝》

第七十回《猛张飞智取瓦口隘 老黄忠计夺天荡山》至八十回《曹丕废帝篡炎刘 汉王正位续大统》

鼎足之势的形成:

汉中之战

荆州之战

曹丕篡汉

刘备续统

以上,我们基本遵循着浦安迪的“十回”结构论,将五十一至八十这三十回分成三个叙事单元。

《中国叙事学》

三个单元以刘备故事为主线,讲述他荆州立基、夺占西川、兵发汉中、正位称帝的过程,矛盾的中心点则聚焦于他和曹操之间,亦兼顾他和孙权之间关系的微妙变化。

同时,小说也讲述曹操方面的故事,将其作为一条副线与刘备故事齐头并进,比如平定西凉、伏后捐生、征讨张鲁等。因此,曹刘二人可共同作为这段故事中的“传主”,小说通过种种情节铺垫两人的矛盾,并最终在汉中之战时集中爆发。

以此观之,叙述合肥—濡须之战的《孙仲谋大战合淝》《曹操兴兵下江南》《张辽大战逍遥津》和《甘宁百骑劫曹营》并没有与刘备入川、荆州之争、汉中之战等产生直接联系。濡须之战无需赘言,自始至终都是以曹操和孙权为主导的战役。

而小说对第一次合肥之战进行大幅改动,删去原有的故事,早早开始叙写张辽守城之稳与孙权攻城之艰,铺垫两人围绕合肥展开的矛盾冲突,其最大的作用就在于使得两次合肥之战前后呼应,构成一个完整的系统故事。

因之,合肥—濡须之战具有极高的故事独立性,即如果将它们单独筛出,均能构成独立的故事单元,其性质更像是主线故事外分出的支线故事,与主线故事稍有缠绕,但又可独立成篇,倘若直接删去,亦不影响主线故事之进展。正是因这样的故事性质决定了合肥—濡须之战能够对小说叙事节奏起到一定的调节作用。

毛宗岗曾不止一次地谈到小说叙事节奏的问题。在毛氏看来,能够调整叙事节奏的情节类型大致有两种,一是小说对僧道高士的描写,如水镜先生、左慈、于吉等,他们能够起到“寒冰破热,凉风扫尘”[32]之用。这种方式依靠转换故事类型达到调整叙事节奏的目的,如曹操于第二次濡须之战后得遇左慈,是从军事斗争转向神道叙事,刘备于跃马檀溪后方遇水镜,则是从政治冲突转向主公访贤。

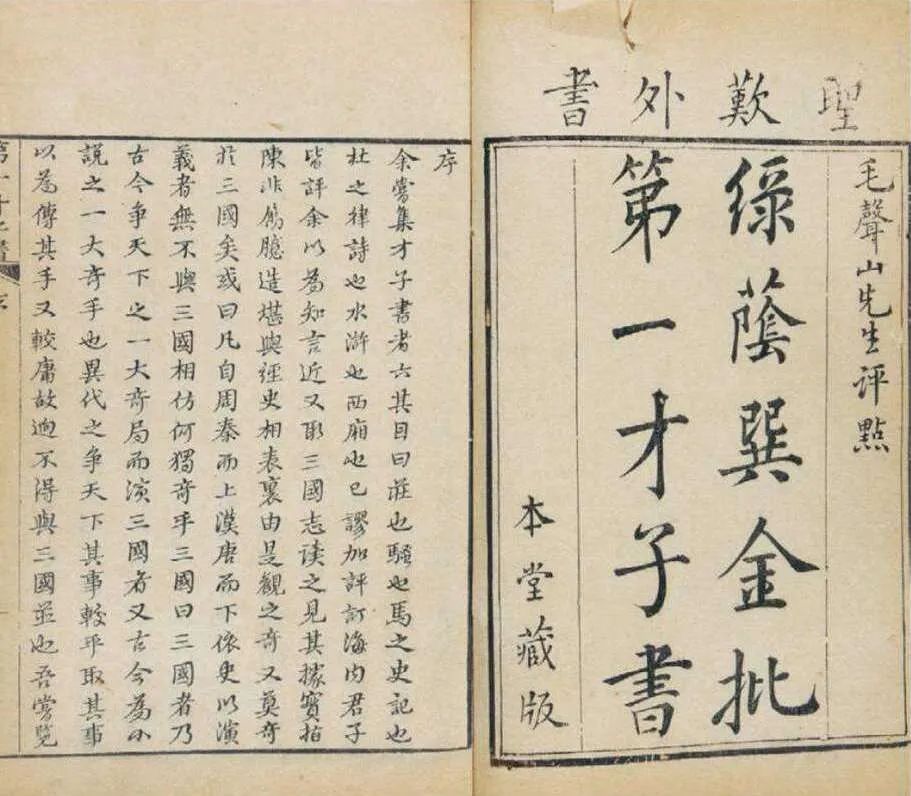

毛宗岗批点《三国演义》

二是在时间跨度较长的事件如三气周瑜、六出祁山等中插入的其他情节:“文之长者,连叙则惧其累坠,故必叙别事以间之。而后文势乃错综尽变。”[33]这种方式通过转换矛盾焦点,从而调整叙事节奏,如一气周瑜后有刘备力夺四郡,一出祁山后有魏吴石亭之战。

从调节叙事节奏的方式上来看,合肥—濡须之战更偏向于后者,即将矛盾焦点从曹刘、孙刘转移至曹孙两家身上,不至于使读者因过度重复或长时间阅读围绕同一事件展开的叙述而产生审美疲劳。

需注意的是,矛盾的转移能够带来不同的叙事中心,但这并不意味着故事枝节的散漫。毛宗岗的理论总不免令我们想到金圣叹有一段相似的点评:“有横云断山法……只为文字太长了,便恐累赘,故从半腰间暂时闪出,以间隔之。”[34]

实际上,与金圣叹拈出作例的解珍解宝越狱、张旺孙五劫财之事相似,合肥—濡须之战虽然是支线故事,但小说并没有切断它们与主线故事的联系,而往往在第一次叙及战事时,便交代它们之间的联系,如第一次合肥之战时:“主人围合淝,累战未胜,急令都督尽收军回。”[35]

第一次濡须之战时:“忽报曹操起军四十万,来报赤壁之仇,不可轻敌。”[36]第二次合肥之战时:“今遣舌辩之士,分三郡还吴,陈说利害,令吴起兵袭合淝,牵动其势,操必勒兵南向矣。”[37]

李可染书曹操诗

后来曹操果然提兵救合肥,并与孙权展开第二次濡须之战。孙权欲取荆州,迫于曹操南征压力而转兵东进;曹操欲西征,刘备集团主动派出谋士说孙权以利害,攻取合肥,迫使曹操无暇西顾;孙权大军进犯,张辽虽能小胜,然终寡不敌众,故促使曹操离开汉中,这些俱为刘备取川蜀赢得了空间与时间,可见这几场战役都牵扯到了刘备集团的利益,直接或间接地为刘备克成帝业提供了便利与契机。由此可见小说在叙事上的整体性与处理主要情节与次要情节时的张弛有度。

要之,在文学的表达技巧层面上,合肥—濡须之战在《三国志演义》的文学叙事下成为一个整体,它们既说明了三分天下的必然,也阐释了作品对伦理道德的思考。

同时,作为游离于主线故事之外的支线故事,合肥—濡须之战在保持与主线故事的联系的同时,转移了小说叙事中的矛盾中心,以“横云断山”的方式,起到了调节小说叙事节奏的作用。

三、意趣创造:互文美学与去主角化

前文所论之合肥—濡须之战的小说叙事在主旨阐释和叙事节奏两方面起到的作用,是从宏观角度出发,将其作为一个整体来看待而得出的结论。如以微观视角切入,在进一步深入文本的过程中,我们能发掘小说通过次要情节和配角人物的改编,创造出独特的文学意趣,具体表现为“互文美学”与“去主角化”两个方面。

《三国志演义互文性研究》

无论是关于“互文”概念的缘起、内涵与流变的探讨,还是具体到《三国志演义》“互文性”研究上,学界都已取得不少成果,[38]但小说在合肥—濡须之战的叙事中营设的互文美学,尤有值得分析之处,主要表现在以下两个方面。

一是小说以同中求异、犯中求避的方式,营造“奇峰对插,锦屏对峙”[39]的叙事景观,突出表现在张辽奇袭与甘宁劫营的改编中。

首先,第二次合肥之战和第二次濡须之战本相隔一年有余,但小说叙及逍遥津之战后,便以曹操“连夜拔寨起兵,号四十万,杀奔濡须坞来”[40]转入第二次濡须之战的叙事,有意消弭了这两场战役的时间差,意在凸显两场战役的对比感。

其次,小说仅保留合肥之战中的逍遥津破敌,又将第一次濡须之战中甘宁斫营之事移接到第二次濡须之战中,这就使得逍遥津大战和百骑劫营两部分成为合肥之战和第二次濡须之战的高潮,如两峰相对,又被分在两个回目叙述,由此在两个回目之间形成“谷底”,产生波澜起伏的美学效果。

古逍遥津

第三,小说有意塑造两次战斗同中有异的特点:张辽逍遥津败孙权,是诱敌深入,以伏击突袭之,孙权几为所擒;甘宁百骑劫曹营,是衔枚疾走,以速战挫其锋,曹操险些被杀。小说特别将孙权在甘宁百骑劫营后说的“孟德有张辽,孤有兴霸,足以相敌也”[41]保留下来,其意亦在突出情节上因互文特征而产生的对称美。

此外,周泰救主也形成了相异回目之间的呼应。小说改周泰遍体鳞伤为救主所创,而非经年累积之战伤,其意在于与《孙策大战严白虎》一则中周泰于山贼丛中救孙权脱难的情节形成照应。裴注引《吴书》言孙权抚慰周泰时所说“卿为吾兄弟战如熊虎”,小说将其保留,意在方便读者阅读至周泰濡须救主时,能够同时回忆此前周泰在山贼中相救孙权的情节,从而形成两处文本的遥相“互文”。

二是以互文的方式摹写配角人物,形成稳定且有规律的人物形塑链条。这种方式突出表现在小说对庞德和吕蒙的塑造上,具体来说,即小说为塑造吕蒙的“智”与庞德的“勇”,令他们以相对稳定的频率反复出现在文本中,从而逐步建构起他们身上较为稳定的性格特征。

比如庞德之勇,自《马孟起渭桥六战》一则便得到展现,后又于《曹操汉中破张鲁》反复出现:“各将皆于操前夸庞德好武艺。”[42]而在合肥—濡须之战中,小说加以改编,令他作为曹操进攻濡须的一路大军出现,并将斩杀陈武的战功归给了他。

最终于《曹孟德忌杀杨修》中,小说再次安排庞德出场,杀退魏延,救下曹操。小说对吕蒙的塑造过程与庞德非常类似。吕蒙虽然早在卷八《孙坚跨江破黄祖》就已登场,但直到第一次濡须之战中,小说才开始有意建构他的个人形象。

杨峰绘吕蒙

小说将吕蒙在四次战役中的战功几乎全部保留,筑濡须,夺皖城,护孙权,塑造出一位颇有远虑,屡献奇谋的智将形象。直到后来白衣渡江,夺取荆州,更加鲜明地体现了吕蒙“真所谓社稷心膂,与国为存亡之臣也”[43]的重要地位。

可见,庞德和吕蒙,前者自《马孟起渭桥六战》至《关云长水淹七军》,后者自《曹操兴兵下江南》至《吕子明智取荆州》,均以一定的频率反复出现于文本中,从而建构起一种高频率、连续性的人物形塑链条,而合肥—濡须之战则因其视角完全转向曹孙双方,故而成为这一链条中重要的一部分。庞德在不同战斗中的“勇”,吕蒙在不同战斗中的“智”,均构成一种前后呼应的互文。

除上述互文美学之外,笔者认为合肥—濡须之战的小说叙事最值得关注的价值在于完成了“去主角化”的意趣创造。所谓“去主角化”,是指表面上看,虽然最为读者记住的小说人物是诸葛亮、曹操、关羽,也即毛氏所说的“三绝”,但实际上小说每每叙及一个人物,都试图让他成为对应故事中的主角。

换言之,小说保持着开放式的人物塑造模式,令配角人物在某些情况下也带有主角化的倾向,反向来看,便是传统意义上的主角人物得到了一定程度的消解。这是笔者所言“去主角化”的内涵。

清五彩三国人物故事图盘

这种塑造方式的生成有两个基础。

一是《三国志演义》的人才观。杨义先生指出战争与人才是《三国演义》的基本母题,拥有谋臣武将、经师说客、帝胄蛮王、高僧术士各具面目的叙事奇观。[44]

张锦池先生也指出小说具有“三本”思想,其中人才为兴邦之本是其中的重要一环。[45]在这样的语境中,小说会暂时弱化拥刘反曹的思想倾向,遵循“羽翼信史而不违”[46]的创作原则,肯定作为刘备势力对立面的曹操集团与作为陪衬的孙权集团中武将们的文治武功与美好品德。

二是《三国志演义》在整体上的叙述结构。过去的研究多指出《三国志演义》采用的是多线叙事方式[47],但也有学者指出《三国志演义》还存在一种平行式的叙述结构。如浦安迪先生指出前四十回为“国家亡,英雄聚”,而末四十回则是“英雄散,国家兴”[48]。

这实际上也提示我们,小说的中间叙述的是国家重建的过程。《三国志演义》的叙事速度是两头急、中间缓[49],小说中段这一国家重建的过程恰恰是全书最为精彩的部分。合肥—濡须之战作为刘备一方没有直接参与的战役,为塑造曹孙两家武将群像提供了绝佳的契机。

在合肥—濡须之战的小说叙事中,张辽无疑是中心人物。他作为曹操军中与关羽交集最多的将领,同样具备勇、义、忠、信、智等品质,故而小说作者实际上把他作为曹军中的“关羽”来刻画。

合肥首战,谨慎多智,夜不卸甲,后又稳定军心,擒拿内应戈定;再战合肥,深明大义,化解私怨,后又分兵断桥,险些活捉孙权,这些都体现了张辽的名将之姿。

邮票《威震逍遥津》

与之相对,孙权一方的主角人物是甘宁——这在小说叙及这四场战役时的回目中已可见到,前一则为《张辽大战逍遥津》,后一则为《甘宁百骑劫曹营》,两条回目形成对应。在孙氏基业奠定时期,小说已着意塑造他大破黄祖的勇猛、义释苏飞的义气、密谋诈降的机警,可谓是周瑜、鲁肃之外,小说塑造的江东势力中形象最为丰满的一位将领。

后于赤壁之战时期,甘宁又屡屡作为江东军中的主将出现,辅助周瑜、黄盖、阚泽完成苦肉计、诈降计。到了小说中段这一众多武将竞相表现的阶段,小说便水到渠成地借助合肥—濡须之战将甘宁与张辽相提并论,使其战功与张辽形成“双峰对峙”之美。如果说张辽是作为曹军中“关羽”一样的人物来描写,那么甘宁便是作为孙权军中“张辽”一样的人物来刻画的。

至于其他人物,在合肥—濡须之战前虽然也曾有过表现,但面目总归较为模糊,只有到了合肥—濡须之战中,人物形象才得到了进一步的描摹和升华。李典的深明大义,董袭的恪尽职守,陈武、凌统等人的赤胆忠心等,都得到了彰显。

《浦安迪自选集》

作者让他们作为重要的参与者,一同加入了小说中段战争最为精彩激烈、各类武将最为活跃的大潮之中,使得小说的历史叙事在三足鼎立的局面到来之前,就已达到了浦安迪先生所说的“高潮”(climax)。[50]这更加直观地体现在毛本和嘉靖本的对读中。

我们先将对读结果以下表呈现:

回目(嘉靖本/毛本)

嘉靖本正文

毛本正文

《张辽大战逍遥津》/《曹操平定汉中地 张辽威震逍遥津》

吴侯纵辔跃征骖,凌统甘宁恶战酣。身透重围冲铁骑,从兹声价满江南。

删去

諕杀江南众小儿,张辽名字透深闺。才闻乳母低声说,夜静更阑不敢啼。

删去

众将曰:“至尊乃万民之主也,当以持重。今日之事,群下震惊,若无天地庇佑,几丧性命。愿主人以此为终身之戒。”

删去

《甘宁百骑劫曹营》/《甘宁百骑劫魏营 左慈掷杯戏曹操》

结下冤仇因凤羽,解酬恩义在龙弰。阵前一箭成功处,从此翻为刎颈交。

删去

军士叫曰:“船将沉溺,快请将军速下船来!”

删去

徐盛在李典军中往来冲突,如飞沙走石,互相杀伤。

徐盛在李典军中,往来冲突。

忆昔征黄祖,全凭董袭功。飞身临战舰,挥刃断长虹。图写丹青上,游魂雪浪中。濡须船破裂,流泪满江东。

删去

宽厚施仁德,乡闾尽感恩。功勋标史记,名姓写麒麟。阵死儿孙显,身亡器宇存。至今江上冢,谁不吊英魂?

删去

上表清晰地表明,毛本主要就人物的赞诗和行动上的细节进行了裁汰删改。在小说中,往往是那些主要人物如刘备、关羽、张飞、曹操、诸葛亮等,皆有赞诗。

而小说对凌统、陈武、董袭这样重要性还要次于张辽的人物,或以诗赞颂其功,或以诗哀悼其亡,不可不谓是对他们在战争中展现出的忠勇、无畏、公私分明、深晓大局等品质的一种肯定。

金文京《三国演义的世界》

客观来讲,毛本的删改使得文本更加简洁,也通过对曹孙双方将领形象的削弱而愈加彰明“拥刘反曹”的主题倾向,但另一面来说,嘉靖本的中心思想也是“拥刘反曹”,但落实到具体创作上,情况则更加复杂,[51]嘉靖本试图以更加全面的视阈描写曹孙双方人物,使得他们都成为各自阵营中的主角,以令这些次要情节和配角人物与小说叙事的主线:蜀汉故事,和小说着力塑造的人物:蜀汉将领,在小说中段一起登上舞台,以主角的身份共同完成小说高潮的建构。

这一方面纠正了过去研究认为毛宗岗对嘉靖本“只不过是枝枝节节地删改而已,决不敢放胆去增饰,去改写”[52]的谬误,另一方面,不得不令人想到海涅(Heinrich Heine)对歌德(Johann Wolfgang von Goethe)的那段著名评价:“他在他的长篇小说和戏剧里面精心处理每一个人物,他们无论在什么地方出现,总像是主角。”[53]《三国志演义》作为一部伟大的作品,又何尝不是如此呢?

四、合肥—濡须之战的研究意义:配角人物与次要情节的意义开拓

《三国志演义》在战争叙事中会对不同规模、不同影响力的战争采用或详或略的描写方式。从架构来看,官渡之战占据五则,夷陵之战占据七则,描写最为详尽的赤壁之战占据十六则,而针对前两次合肥—濡须之战,小说只是以“一战一篇”的方式加以记叙,孰轻孰重,一目了然。

但恰如葛晓音先生所指,文学研究得以继续推进的动力,在于培养判断学术价值的敏感和能力,[54]要对诸如合肥—濡须之战这样的次要情节展开研究,必须说明其背后蕴藏的意义。笔者拟从以下三个方面加以论述。

首先,从对《三国志演义》自身的研究来看,配角人物和次要情节为我们重新审视小说的艺术成就提供了新的视角。

《沈伯俊论三国》,沈伯俊著,西南交通大学出版社2018年版。

合肥—濡须之战在书中扮演了三类角色,一是,主题诠释的新理据,不仅重新诠释了“合久必分”的历史发展规律,同时也蕴含着对忠孝伦理的辩证思考;二是,作为点缀性的情节,在尊刘贬曹、着重突出曹刘矛盾的话语环境中,起到了调整叙事节奏的作用;三是,作为故事高潮部分的重要参与者,在小说中段与以刘备为主轴的故事共同构成精彩的战争画卷,将登场的诸多配角武将视为主角来描绘,赋予其忠、勇、义、信等品质,让他们作为参与者,进入到小说中段最为精彩的三家纷争部分,亦令他们与小说在这一段着重刻画的张飞、赵云、黄忠、马超等武将的形象形成呼应,共同促成小说高潮的到来。

同时,借助这些配角人物丰满的形象,也可一窥嘉靖本与毛评本的观念差异:嘉靖本与毛评本虽然共同保持“拥刘反曹”的价值取向,但嘉靖本显然更加重视历史的真实,并不简单地丑化或弱化曹孙阵营的人物,只要符合才德忠义的标准,嘉靖本都予以肯定。[55]

《三国志演义作者与版本考论》

其次,合肥—濡须之战为我们开拓了审视小说人物塑造技巧与艺术的新视野。

如果说小说中主角人物的形象往往通过典型事件得以建构,那么《三国志演义》作为长篇章回小说的开山鼻祖,其关于合肥—濡须之战的文学叙事为后世小说树立了另一种塑造人物的典范:以群像展览的方式塑造配角人物。

比如《水浒传》在鲁达、林冲、武松、宋江等主要人物的故事中穿插的配角人物,如少华山、清风山、对影山、饮马川、黄门山、白虎山、桃花山的草莽好汉,韩滔彭玘、宣赞郝思文、单廷珪魏定国等朝廷将领,无不常常以群像的形式集体出现。

《说唐演义》塑造了“十八好汉”的英雄群体,设立起秦琼、单雄信、程咬金、罗成、尉迟恭五个中心人物,其他人物如李元霸、裴元庆、伍云召等,多以群像展览的方式次第登场。《说岳全传》《万花楼演义》分别标举岳飞和狄青两个中心人物,其结义兄弟如王贵、汤怀、张显、牛皋和张忠、李义、刘庆、石玉,则多以群像的形式集体出现。

即使是世情小说如《红楼梦》,也带有这样的创作倾向:于贾、林、薛三大主角外,小说塑造了一批生动活泼的类型化人物群像,如以元、迎、探、惜“四春”为代表的贾府姐妹群像,以贾母、王夫人、薛姨妈等为代表的长辈群像,以鸳鸯、紫鹃、袭人、晴雯等为代表的丫鬟群像,其中每个个体又有着独特的身世和鲜明的个性,可谓是群像塑造最为成功的范例。

最后,笔者认为就配角人物的群像塑造和次要情节的改编还有诸多可以延伸的话题。这些配角群像和次要情节在不同作品中的塑造水平差异,在一定程度上反映了不同类型小说的特征差异,包括创作空间和路径的区别以及文本生成过程的差异等,比如《三国志演义》有两个鲜明的创作心理,一是“非史氏苍古之文,去瞽传诙谐之气,陈叙百年,该括万事”[56]的述史意识,二是“须知善恶当师戒,遗臭流芳忆万年”[57]的劝善教化思想。

《三国演义人物图》

因此,每当小说叙及一个人物,便要尽可能地将其功业加以展示与评定,配角人物亦能在这样的创作动力中被塑造得颇为丰满。

除了本文提到的张辽、甘宁等人外,其他人物如石亭之战时的周鲂,东兴之战时的丁奉,俱是塑造配角人物较为成功的例子。相比之下,《水浒传》作为英雄传奇的代表,对历史的依附性更低,虚多实少,更多地依赖民间传说,[58]看似在故事的整体进程与编排上具备了更大的创作空间与自由度,但反而产生了一批面目模糊的配角好汉群像,如项充和李衮,龚旺和丁得孙,皆被马幼垣先生视为面目模糊的梁山人物。[59]

当然,文无第一,从另一种赏析角度来看,我们也可以说《水浒传》这样的描写能够显得人物之间主次分明,而《三国志演义》的“去主角化”容易出现人物扁平、雷同的弊端。主次人物的转换之间,作品也具有丰富的阐释、解读和赏析空间,这正是笔者前文提到小说研究要重新“回归文本”的意义所在。

剪纸《三国演义》

本文只以《三国志演义》中合肥—濡须之战为个案进行深入讨论,而古典小说中配角人物与次要情节的意义远不止于此。笔者期待这篇小文能起抛砖引玉之效,引发更多关于经典作品文本本身的探讨,以使经典作品的价值得到更加全面的挖掘与探索,为古典小说研究新思路的开拓提供一点借鉴。论述不当之处,祈请方家指正。

注释:

[1] 本文撰写过程中,曾得到李桂奎教授、傅承洲教授、张宏生教授的宝贵意见,在此谨致谢忱。本文考察对象为嘉靖本罗贯中《三国志通俗演义》,上海古籍出版社1980年版,如用到毛氏父子修订、评点的《三国演义》,则以“毛本”相称以作区别。

[2] 刘廷玑:《在园杂志》,朱一玄、刘毓忱编《三国演义资料汇编》,百花文艺出版社1983年版,第493页。

[3] 中国军事史编写组:《中国历代战争年表》(上),解放军出版社2003年版,第40-47页。

[4] 纪德君:《中国历史小说的艺术流变》,中国社会科学出版社2002年版,第122页。

[5] 侯忠义:《论历史演义小说》,《明清小说研究》1996年第3期。

[6] 方北辰:《〈三国志〉各卷导读》,《成都大学学报》2009年第6期。

[7] 刘跃进:《回归经典,细读文本——文本细读与文学研究推进》,《文史知识》2017年第2期。

[8] 戴云波:《中国古代小说研究方法论》,《江海学刊》1999年第6期。

[9] 海登·怀特:《后现代历史叙事学》,陈永国、张万娟译,中国社会科学出版社2003年版,第169页。

[10] (西晋)陈寿:《三国志》,中华书局1957年版,第463页。

[11] 同上,第1275页。

[12] 同上,第1119页。

[13] 同上,第1120页。

[14] (西晋)陈寿:《三国志》,第1288页。

[15] 同上,第539页。

[16] 同上,第1294页。

[17] (宋)司马光:《资治通鉴》,中华书局1956年版,第2114页。

[18] 亦有研究指出孙权受箭的说法并不可信,两次探营实际上是同一次。可参看张作耀:《孙权传》,人民出版社2007年版,第158页。

[19] (西晋)陈寿:《三国志》,第1119页。

[20] 同上,第1289页。

[21] 同上,第538页。

[22] (明)罗贯中:《三国志通俗演义》,上海古籍出版社1980年版,第467页。

[23] [荷]杜威·佛克马:《中国与欧洲传统中的重写方式》,范智红译,《文学评论》1999年第6期。

[24] 孙一珍:《试论〈三国志通俗演义〉的主题》,《文学遗产》1985年第1期。

[25] (明)罗贯中:《三国志通俗演义》,第591页。

[26] (明)罗贯中:《三国志通俗演义》,第592页。

[27] (清)毛宗岗:《第六十七回回评》,朱一玄、刘毓忱编《三国演义资料汇编》,第411页。

[28] (清)毛宗岗:《第六十一回回评》,朱一玄、刘毓忱编《三国演义资料汇编》,第402页。

[29] (西晋)陈寿:《三国志》,第1295页。

[30] (清)毛宗岗:《第六十八回回评》,朱一玄、刘毓忱编《三国演义资料汇编》,第412页。

[31] 浦安迪:《中国叙事学》,北京大学出版社1996年版,第66页。

[32] (清)毛宗岗:《读三国志法》,朱一玄、刘毓忱编《三国演义资料汇编》,第304页。

[33] 同上,第303页。

[34] (清)金圣叹:《读第五才子书法》,朱一玄、刘毓忱编《水浒传资料汇编》,百花文艺出版社1981年版,第254页。

[35] (明)罗贯中:《三国志通俗演义》,第499页。

[36] 同上,第588页。

[37] 同上,第647页。

[38] 关于“互文”概念的梳理,较系统的研究成果可参看秦海鹰:《互文性理论的缘起与流变》,《外国文学评论》2004年第3期。具体到《三国志演义》“互文性”的研究,可参考王凌:《〈三国志演义〉互文性研究》,人民出版社2019年版,其他关于古典小说与“互文性”关系的研究成果回顾,王著亦进行了较为系统的梳理,均可一并参看。

[39] (清)毛宗岗:《读三国志法》,朱一玄、刘毓忱编《三国演义资料汇编》,第307页。

[40] (明)罗贯中:《三国志通俗演义》,第650页。

[41] 同上,第652页。

[42] (明)罗贯中:《三国志通俗演义》,第644页。

[43] (宋)洪迈:《容斋随笔》,中华书局2005年版,第172页。

[44] 杨义:《中国古典小说十二讲》,三联书店2006年版,第26页。

[45] 张锦池:《论〈三国志通俗演义〉的三本思想》,《文学遗产》1992年第2期。

[46] (明)修髯子:《三国志通俗演义引》,朱一玄、刘毓忱编《三国演义资料汇编》,第271页。

[47] 楼含松:《〈三国志通俗演义〉叙事特征散论》,《浙江大学学报》2001年第6期。

[48] 浦安迪:《中国叙事学》,第73-74页。

[49] 邓百意:《〈三国演义〉的节奏艺术》,《中国文学研究》2007年第4期。

[50] 浦安迪:《中国叙事学》,第66页。

[51] 都刘平:《〈三国志通俗演义〉的本旨与接受阐释——从嘉靖本与毛评本的差异说起》,《明清小说研究》2018年第3期。

[52] 郑振铎:《中国文学研究》(上),作家出版社1957年版,第225页。

[53] 海涅:《论浪漫派》,见伍蠡甫等主编:《西方文论选》下卷,上海译文出版社1979年版,第350页。

[54] 葛晓音:《学术自信和价值判断》,《文学遗产》2013年第6期。

[55] 徐中伟:《不可等量齐观的两部“三国”——嘉靖本与毛本“拥刘反曹”之不同》,《文学遗产》1983年第2期。

[56] (明)高儒:《百川书志》,朱一玄、刘毓忱编《三国演义资料汇编》,第202页。

[57] (明)修髯子:《〈三国志通俗演义〉引》,朱一玄、刘毓忱编《三国演义资料汇编》,第235页。

[58] 齐裕焜:《中国古代小说演变史》,敦煌文艺出版社1990年版,第228页。

[59] 马幼垣:《水浒论衡》,联经出版事业股份有限公司1992年版,第315页。