关于仰韶文化的考古,反复证明历史上的洛阳盆地是中国早期文明的渊薮和滥觞之地,尤其是其中处于这一地区的庙底沟类型,更被视为中国文明的直接起源。

仰韶文化庙底沟类型犹如满天星斗中的恒星,分子中的原子核,其考古学文化分布空间及影响范围成为其后华夏文明最早形成的区域,其考古学文化内涵成为形成华夏文明的核心文化。

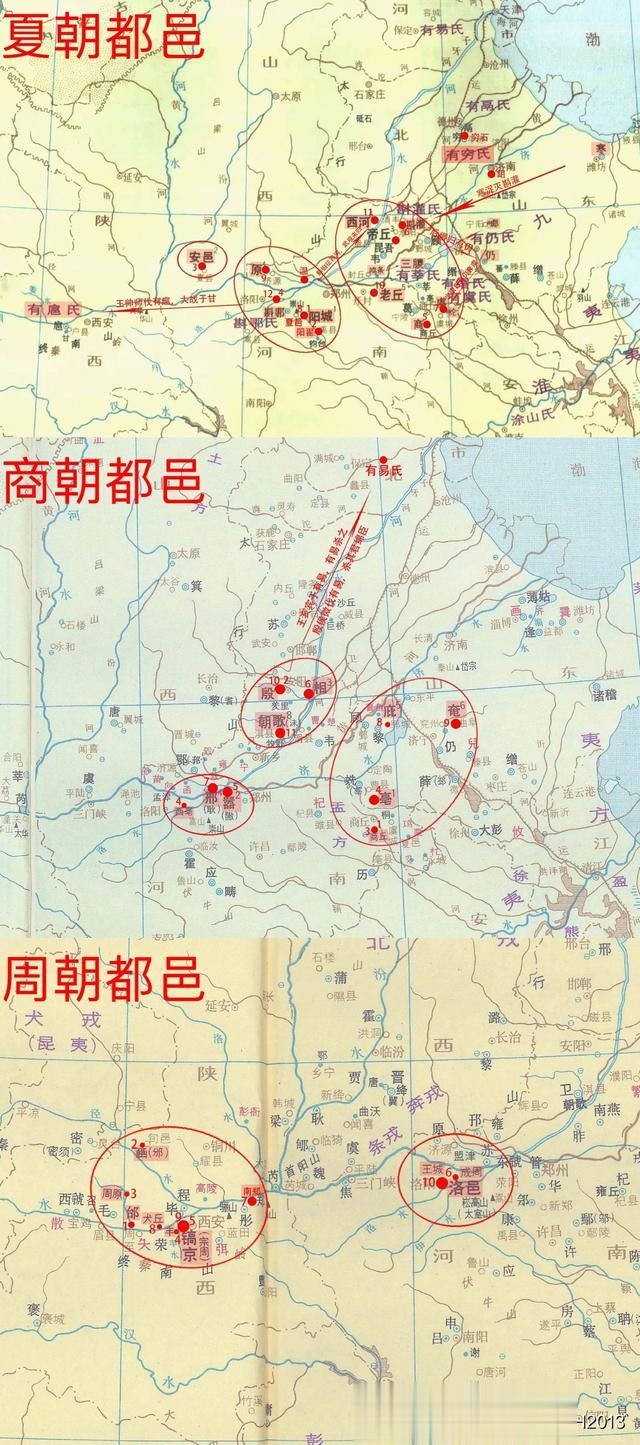

周公事实上在河洛之地营建了两座城:一是王城,二是成周(下都);前者居住王公贵族,后者居住殷遗民;东西相距30余里。后来的汉魏洛阳城和周王城没有关系,它是在殷遗民居住的成周基础上建设起来的。到隋唐时期,洛阳城的新址又向西移动了40里。

周礼为周王朝建构的圈层化的天下体系,它的中心是洛邑,然后外延为九州、王畿和九服,共5500里。但这仍不是它所统辖世界的尽头,因为在周人的观念中,“溥天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”(《诗经·北山》)。

洛邑的出现从根本上奠定了传统中国的天下论述,自此使华夏民族的世界观成为一种从“洛邑—河洛—中原”出发的审美化的世界观。

按《尚书·虞夏书》,从尧、舜到禹,这些上古圣王对国家地理空间的认识,总体上体现为从自然到人文、从四方向中心的聚集过程,这和考古学意义上仰韶文化——河南龙山文化——二里头文化等对周边文明的吸纳是一致的。

司马光《过洛阳故城》诗云:“四合连山缭绕青,三川荡漾素波明。春风不识兴亡意,草色年年满故城。”“烟愁雨啸奈华生,宫阙簪裾旧帝京。若问古今兴废事,请君只看洛阳城。”

洛邑作为中国礼制之城的早期典范,为后世王城建设供了范型,由此形成的历史沿革则构成了中国城市美学史的主干性线索。

洛邑在中国历史中的多次变异,但这些均无法否定西周初年统治者借营洛为王城建章立制的本义,也无法改变后人加诸这座王城的礼制意义。也就是说,对于中国城市史,它即便提供的不是事实的典范,也至少是观念的典范。这个典范本身可能是不断变动的,但它依然在观念层面被视为一个需要追慕的标杆。

西周时期洛邑的营建之所以是中国城市史上划时代的重大事件,根本原因在于它的建设是前置于人居的,是观念先行的。像《逸周书·度邑解》中的“度”,有周武王为建新城邑进行筹划和地理勘察的意思,但其本义却是要以建城为建国,进而为治理天下确立范式和法度。如清人陈逢衡《逸周书补注》释“度”云:“天行有度而四象正,皇极有度而万民顺。纣失度,故以亡;文秉度,故日昌。度也者,所以整齐万物之具也。斯篇命名立义,与《大学》‘絜矩’之说相符。”

这里的“天行”和“皇极”是王城设计要凸显的精神,“齐万物之具”是王城的功能,“絜矩”则是需要遵循的具体规则。从《逸周书·作雒解》看,按照这种先期设计,洛邑就必然以物态形式呈现了天下中心和礼乐中心该有的样子。而鉴于这种天下观和礼乐观对中国历史的纵贯性影响,它在结构布局上也必然要充当后世中国礼制之城营造的典范。比如它以丘兆、大社、五宫显现的天、地、人结构,以及相应的祭天、祭地和宗庙功能,对于中国后世王城建设的影响是贯穿性的。它的方形框架、四门设计是中国传统王城的基本布局。它与地方性城邑形成的差序关系则使城市阶梯制成为国家权力阶梯的映像形式。至今,这种将权力分有诉诸感性的方式仍对中国社会拥有强大的影响力,它的秩序化和感性化就是审美化。当然,说西周洛邑的营建为中国早期王城建设确立了典范或范型,更多是就其精神和功能而言的,在具体的城市构成和布局上则会有一个不断增益、完善的过程。像《周礼·考工记》详述了周代的王城建设和内部构成,就其达到的规范性和细密性而言,这肯定不是周公时代所能达到的水平,而应该是东周时期的进一步完善。到汉代,按照巫鸿的讲法,汉惠帝重建长安城,其布局“来源于以周代理想化都城为代表的‘经典’建筑传统”,但它同样不是周制的翻板,而是其增益形式。像西汉长安并没有采用周代的方形布局,而是呈斗形,如《三辅黄图》所记:“(长安)城南为南斗形,北为北斗形,至今人呼汉京城为斗城是也。”比较而言,任何王城建设均会突显天命,洛邑以丘兆祭天是基本范式,但西汉长安城将整座城市的造型与天上的星空(南斗、北斗)呼应,这显然是对天命观念的增进和强化。东汉洛阳的南北宫城也有类似的意味。从中国王城史看,东汉洛阳城作为历史传承与增益的累积,应算一度达到了完型状态。其重要的表现就是在魏晋南北朝的天下分裂和分治时代,各地王城对洛阳城的复制成为常态。如北魏于平城营建太庙、太极殿,就首先派人到洛阳“量准魏晋基趾”(《魏书·蒋少游黄怀信、张懋镕、田旭东:《逸周书汇校集注》,上海古籍出版社1995年版,第1页。巫鸿:《中国古代艺术与建筑中的“纪念碑”性》,李清泉、郑岩等译,上海人民出版社2009年版,第208页。何清谷:《三辅黄图校释》,中华书局2005年版,第64页。

从殷地迁洛的九鼎,被赋予了王命转移的神圣性;成王定鼎于洛邑,则与定国、定天下的意义相等同。以九鼎为中心,洛邑的丘兆、大社、五宫构建了一座王城天、地、人三位一体的框架结构,它自南向北的排列则反向形成了从人到地、再到天的开放模式。至于大社中以五色土对应五方,则是王权的外向投射,它预示着城垣并不是王城的边界,而是形成对四方、天下的整体统摄。与此一致,按照《逸周书·明堂解》中所讲的宗周明堂的四门设计及对四方朝谨者的排位,洛邑也应该是以东、南、西、北四门构成了它的开放性视野,同时明确了它与四方诸侯、九夷、八蛮、六戎、五狄、四塞之国的主从关系。

在中国历史上,洛邑作为天下中心的底定是重大事件。它意味着从仰韶时代不断发展的农业文明,最终以物态形式累积、聚集出了一个真正的中心。这个中心汇集了当时黄河流域的一切文明要素,是地理的、政治的、军事的、文化的,同时也是美学和艺术的。作为综合,它标志着中国上古文明向国家形态演进的终结;作为开启,它则为后世中国提供了最具典范性的王城模态。

自此以降直至北宋,河洛、洛邑从未被排斥出这一中心位置,北宋之后它依然是中国人最具本源性的精神故乡。但需要指出的是,周武王的“度邑”,只涉及新都洛邑的选址,并不涉及具体营建活动。按文献,洛邑真正开始营造的时间在周成王继位之后,更具体的时间是周公居摄的第五年,即《尚书大传》所谓“(周公)一年救乱,二年克殷,三年践奄,四年建侯卫,五年营成周,六年制作礼乐,七年致政成王。”⑨这里的“成周”即洛邑,与周王室宗庙所在的旧都“宗周”(丰镐)形成区别。按《尚书》中的《康诰》《召诰》《洛诰》《多士》等文献,在建城之前,召公和周公先后勘察地形、占卜吉凶,然后举行了盛大的祭祀、奠基礼,即“越三日丁巳,(周公)用牲于郊,牛二。越翼日戊午,乃社于新邑,牛一,羊一,豕一”(《尚书·召诰》);建城过程则动用了四方民众,包括侯国邦君、能工巧匠、殷商遗民等,即“周公初基作新大邑于东国洛,四方民大和会,侯甸男邦、采卫百工、播民和见,士于周”(《尚书·康诰》)。至于新城的建制和规模,《尚书》并没有提及。在这方面,《逸周书·作雒解》可作补充——周公敬念于后,曰:“予畏同室克追,俾中天下。”及将致政,乃作大邑成周于中土。城方千七百二十丈,郛方七十里。南系于洛水,北因于郏山,以为天下之大凑。制郊甸,方六百里,国西土,为方千里。分以百县,县有四郡,郡有四鄙,大县城方王城三之一,小县立城,方王城九之一。都鄙不过百室,以便野事。农居鄙,得以庶士,士居国家,得以诸公大夫。凡工贾胥市臣仆州里,俾无交为。乃设丘兆于南郊,以祀上帝,配以后稷,日月星辰先王皆与食。诸受命于周,乃建大社于国中,其壝东青土,南赤土,西白土,北骊土,中央亹以黄土,将建诸侯,凿取其方,一面之土,苞以黄土,苴以白茅,以为土封。故曰,受列土于周室。乃位五宫:大庙、宗宫、考宫、路寝、明堂。咸有四阿,反坫,亢重、郎、常累、复格、藻棁,设移旅楹舂常画旅。内阶玄阶,堤唐山廧,应门库台玄阃。从这两段话可以看出,周公深信洛邑是天下的中心,建城的目的就是使其“中天下”。这座新起王城的形制为方形,是对中国早期天圆地方宇宙观的摹拟。城市分内城与外城,外城南临洛水,北依邙山(郏山);与外城相连的城郊各向周边延伸600里,其中向西的部如《左传·庄公二十八年》:“凡邑有宗庙先君之主曰都,无曰邑。”

另外,成周是与宗周相对的政治性称谓,洛邑向洛阳的变化,大致和洛阳处于“洛水之阳”有关。

除一概称“雒邑”为“洛邑”外,用“洛邑”时是专指西周时期对这座王城的营造,用“洛阳”时则是作为一种普遍的称谓。伏生:《尚书大传》,郑玄注,陈寿祺辑校,上海书店出版社2012年版,第40页。

在中国历史上,围绕这座王城的称谓相当混乱,如洛邑、雒邑、成周、洛阳、洛都等。按清人段玉裁《说文解字注》,先秦至两汉原始文献中所有关于“洛邑”“洛阳”的称谓均为“雒邑”和“雒阳”。到曹魏时期,曹丕及其属臣附会五德终始说,认为汉是火德,魏是水德,因此改“雒”为“洛”,用“加水”的洛阳与其王命相配。至于后世看到的先秦两汉文献多用“洛邑”或“洛阳”,则是曹魏以降擅改前人典籍的结果。如其所言:“自魏人书雒为洛。而人辄改魏以前书籍。故或致数行之內雒、洛错出。”(许慎撰、段玉裁注:《说文解字注》,上海古籍出版社1981年版,第525页)。遵照现代人的书写和称谓习惯,一概称“雒邑”为“洛邑”。