1992年香港红磡体育馆内,毛阿敏一袭红裙高歌《马兰谣》,童趣盎然的旋律引发万人合唱。 谁都不曾想到,这首传唱大街小巷的“儿歌”,竟暗藏中国核武器研发史上最隐秘的密码——当“马兰开花二十一”的歌词飘向海外时,西方情报机构猛然惊觉:中国人用30年时间,在西北戈壁建起了一座改写世界格局的“地下长城”。

“小皮球,架脚踢,马兰开花二十一”,这串看似毫无逻辑的童谣,实则是新中国核武工程最精妙的隐喻。 歌词中“小皮球”暗指原子弹的球形构造,“马兰开花”对应核爆瞬间的蘑菇云,数字“21”直指承担核心任务的21核研究所。 更令人拍案叫绝的是“二八二五六、二八二五七”这组神秘数字,实为马兰基地与中央联络的专属通讯代码。

这首诞生于1964年原子弹爆炸当天的特殊民谣,由参与核试验的科研人员集体创作。 彼时为严守国家机密,创作者们将惊天秘密编织进童谣,既为铭记历史,又为传递捷报。 直到1992年毛阿敏在“八一晚会”上的演唱,这段尘封28年的密码才被完全破译——西方军事专家懊恼发现,中国人早已把国之重器的诞生地,藏在了全世界传唱的旋律里。

时间倒转至1958年冬,张蕴钰将军带着中央密令踏入新疆罗布泊。 面对苏联专家提出的敦煌试验场方案,这位上甘岭战役指挥官力排众议:“敦煌是中华文明的宝库,核试验场必须迁往无人区! ”在零下20度的戈壁滩上,他抓把枯草笑道:“这里就叫马兰吧,野草都能开花,我们必定成功! ”

马兰基地的建造堪称人类工程学奇迹。 10万建设者在没有机械设备的年代,用铁锹和箩筐建成占地10万平方公里的核试验场。 科学家们住的是“地窝子”——在地上挖坑搭木板而成的半地下居所,喝的是带着咸味的苦井水。 原二机部工程师王淦昌回忆:“沙暴来袭时,帐篷连着床铺被卷上天,我们抱着图纸躲进试验井,就当是‘另类防空洞’。 ”

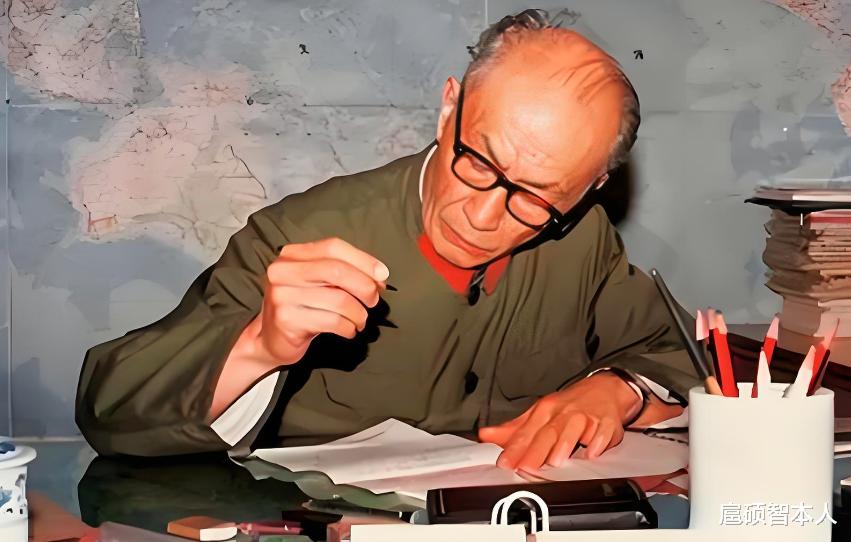

1964年10月16日15时,罗布泊的地平线突然亮起比太阳更耀眼的光芒。 指挥所里,邓稼先死死攥着辐射剂量仪,任由冷汗浸透防护服。 当蘑菇云腾空而起的刹那,这个放弃美国优渥待遇回国的“两弹元勋”,转身在掩体墙上写下“鞠躬尽瘁,死而后已”八个大字——鲜有人知,此刻他体内已积累致命剂量的放射性物质。

在马兰基地的隐秘岁月里,科学家们创造了无数“土法奇迹”。 没有计算机,就用算盘计算核爆数据; 缺少防护设备,就拿铅板自制防辐射服。 总设计师周光召甚至发明“盐水验证法”:将试验模型浸入盐水,通过观察液体波动模拟核爆冲击波。 正是这些“笨办法”,让中国成为全球第五个拥有核武器的国家。

当《东方巨响》纪录片揭开马兰基地的神秘面纱,人们才惊觉那些“消失的名字”有多重分量。 钱学森归国时在海关被扣留15天,朱光亚躲过FBI监控把资料缩微成邮票大小,郭永怀为保护数据文件在空难中与警卫员紧紧相拥...... 这些“马兰人”用生命守护的,不仅是国防机密,更是一个民族挺直的脊梁。

如今马兰基地已转型为爱国主义教育基地,当年种下的马兰花依然在戈壁怒放。 那些曾被误认为是“暗语”的童谣歌词,终被岁月验证为最动人的史诗——当孩子们仍在传唱“二八二五六”时,他们或许不知道,这串数字里镌刻着先辈们用青春和热血写就的答案:何以守护山河无恙,何以铸就大国底气。