1922年,苏联红军在经过了1918年至1922年的漫长战争后,终于迎来了胜利的曙光——苏联境内的白军势力大多被消灭,剩下的大多也已经不成气候。可以说,在经过战争考验后建立的苏联迎来了一段宝贵的和平期,让他们有时间重整已经因为战火而支离破碎的山河。然而,摆在苏联面前的现实问题是,苏联的国防安全情况并不好,苏联迫切需要对自己那庞大而混乱的军事力量做出变革。

苏联红军的现状苏联红军是一支在战争中快速发展的武装力量,从1918年初,苏维埃人民委员会组建苏联红军时的19.6万人,到1918年10月的80万人,再到1920年扩充到超过500万人。彼时,苏联红军在巅峰时期拥有88个步兵师、29个骑兵师、61个空军支队和部分独立炮兵部队,并拥有大量的地方武装部队。依靠着自身强大的作战能力和组织度,苏联红军在俄国内战中胜出,击败了一盘散沙的白卫军。

但是,苏联红军虽然在规模上十分庞大的,甚至可以说是第一次世界大战后,规模最为庞大的武装力量,可苏联红军自身的素质却颇为成问题。苏联当时对于正规军和地方武装力量,如民兵部队的区分并不严密,直接抽调民兵补充正规军也是常有的,各部队之间的编制混乱和武器装备混乱也屡见不鲜。这导致了苏联红军在作战能力上有严重的缺陷,在实战中往往会酿成灾祸。

典型例子就是在苏波战争中,苏联红军自身的所有问题都暴露了出来。虽然苏联红军在兵力上占据优势地位,但相比于波兰军队拥有更高的组织度和明确的军事体系,苏联红军在国内战争时期的经验显然不太适用。在实际的战斗中,苏联红军的参战部队往往不能很好地履行自己的作战任务,各部队在行动时屡屡脱节,彼此之间失去配合,这些大大小小的问题都成了波兰军队可以利用弱点。

而且苏联红军的部分军官在指挥上存在想当然问题,比如说苏联图哈切夫斯基元帅就是个例子,他虽然在战前制定了完整的作战计划,却没有考虑苏联红军的实际作战能力。按照图哈切夫斯基的战略规划,苏联红军将通过连续的钳形攻势来消灭波兰军队,在占领整个波兰后还要向德国方向推进,完全没有考虑苏联红军的后勤能力和机动能力。同时,图哈切夫斯基还将指挥部设立在了距离前线400多公里的位置,对于通讯能力不佳的苏联红军而言,这几乎等于丧失了对前线战局和作战部队的把控能力。

这些问题导致了苏联红军虽然在早期打得很出色,其兵锋直指华沙城下。可当波兰军队从维普日河一线发动攻势时,苏联红军的侧翼很快就被突破了,即便是后退也不能重组战线。最终,苏联红军在前期取得的优势迅速丧失,战线也被波兰军队彻底击溃,整个战役计划彻底失败了。苏波战争结束后,苏联红军有超过4个集团军在实质上被波兰军队击溃,损兵达15万之多,其中5万余人被波兰军队俘虏。

可以看出,苏联红军庞大又缺乏体系的军力,在实际作战中的表现并不理想。苏联红军的官兵在战斗中的勇气毋庸置疑,可苏联红军整体的军事素养不佳,官兵缺乏正规化的训练和军事教育也是事实。对于苏联红军而言,利用宝贵的和平期对自己的军队进行整编和训练是一种刚需,尤其是在苏联周边的局势并不稳固,如波兰等国都对苏联抱有敌意的前提下,就更为重要。

当然,这种整编还有另一个现实因素,那就是新生的苏联因战争原因而破败不堪,工业生产和农业生产都较之沙皇俄国时期有明显的倒退。对现有的五百余万军队进行裁军,解放出足够的生产力用于建设工作,也是苏联的当务之急。也因此,苏联红军从1922年就开始了对自身的裁军和改革,其目的就是整编部队,让苏联红军成为真正的正规军。

苏联红军的裁军与改编苏联红军在陆军方面的裁军工作是一个较为漫长的过程,持续了足足3年,原因是苏联在建国之初的情况并不稳固,在一些偏远地区有大量的白卫军残余力量,另有土匪流寇存在于偏远的山区之中,即便是考虑到为国内的治安需求,苏联红军都必须尽可能放缓自己的裁军过程,将自己的军力投入到清剿工作之中,用以确保国内能够尽快安定下来。在这种一面剿匪、一面裁军的情况下,苏联红军最终在1925年完成了裁军工作,并肃清了国内的匪患。

经过为期3年的裁军,苏联红军的总兵力在1925年下降到了56.2万人,仅仅相当于战争时期的十分之一左右。一些较为精锐的步兵师和骑兵师得到了整建制保留,作为苏联红军的精锐作战力量,而大多数部队都在裁军中仅保留了骨干力量。这种大幅度裁减后的部队可以称之为简编师,简编师的规模很小,仅仅能用于维持地方,若从实际角度出发,这些简编师其实仅仅是保留了番号而已。

这种简编师制度,实际上是在1924年开始实施的,目的是能够在战时进行快速扩军。按照苏联红军的设想,简编师的骨干力量由部分现役官兵和轮换的地方民兵组成,和平时期用于维持地方治安,在战时可以通过抽调预备役人员进行补充,使其具备完整的作战能力。这一举措的好处在于能够在战时,将苏联红军的规模扩充到140个师,迅速组建起规模庞大的作战部队,而缺点则是若遭到敌方先发制人式的攻击,那么简编师的作用就可能极小。

而有关于兵役制度和军事教育上,苏联红军也做了较大的改革。首先,在兵役制度上苏联红军开始采取义务兵制度,每年秋季是苏联的征兵季,士兵服役期在2年至5年,根据陆海空三军会有不同的调整,士官则会在服役时间上有所延长。某个角度上,这种长期的轮换制度似乎相较于西方而言,在职业军人上较为匮乏,但优点是苏联的预备役人员大为富足,在战时能够得到十分有效的补充。

其次,苏联红军在军事教育上也做了改进,早在战争时期,苏联红军就创立了“工农红军军事学院”,也就是后来的“伏龙芝军事学院”,为苏联红军培养优秀的军事人才。而在1922年后,苏联红军的军官培养被进一步加强,由过去的战时短期培训,改为了3年至4年的院校训练体制,并有计划地抽调现役军官进行深造。原本困扰苏联红军的“优秀验军官不足”的问题开始得到缓解,大批接受过正规军事教育,并有丰富实战经验的军官补充到了军队之中,这对于苏联红军而言是非常重要的。

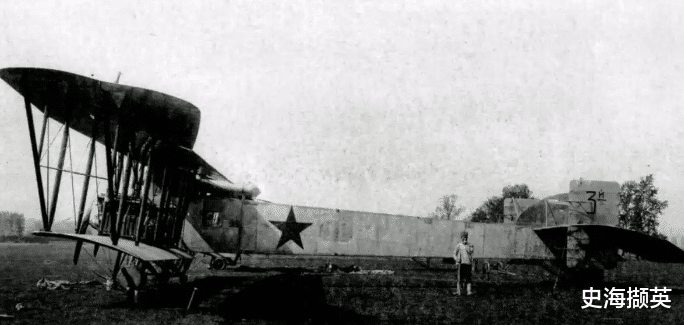

苏联红军的技术兵种发展在战争时期,苏联红军的空军和海军的发展是杂乱无章的,虽然说苏联红军拥有空军和海军,但其装备大多是旧沙俄时期的。而因为沙皇俄国在工业方面远逊于英法等国,所以继承了沙俄老底的苏联红军,在海空军力量上严重不足,装备大多比较陈旧不说,与西方同时期的海空军相比有极大地差距。同时,苏联红军的海空军力量也较为混乱,受俄国内战的影响,其海空军力量大多是在各自为战,其内部的组织体系也很不完善,这些都是苏联红军亟待解决的问题。

对于海军和空军的体系混乱问题,这可以通过和平时期的军队建设工作来完成。苏联红军为此做出了较多的努力,海军和空军在为期3年的整编中初步建立了指挥体系并明确了其编制,确保了苏联红军的海空军力量能够形成战斗力。最终,苏联确立了以海军近海防御,空军为主要作战力量的方针,作为和平建设时期中,苏联用于维护其海疆和空域的主要军事方针。

而至于装备方面的问题,则在短期内难以得到解决,苏联当时薄弱的工业能力和科研能力都限制了他们的发展。但幸运的是,因为苏联已经进入到了和平建设时期,裁军带来了军费的解放,在将其用于国家建设之余,还可以发展苏联的工业体系,用于完善苏联海空军力量。而苏联在当时也通过从国外购买工业技术和设备,聘请技术人员等方式,快速建设了自己的工业体系,为日后海空军的发展打下了一个良好的基础。

而在当时苏联遭到英法等国封锁的现实条件下,苏联和德国的合作对于苏联红军而言格外重要。作为第一次世界大战中的战败国,德国的军事技术遭到了英法等国的极力限制,为了保证自身的军事技术不至于和英法等国拉开差距,德国和同样遭到英法技术封锁的苏联取得了合作。德国出资金和设备用于测试和研发,而苏联则在国内提供测试场地,而作为对苏联的回报,德国也将自己的技术教授给苏联,苏联则以此为渠道获得了自己急需的技术。

当然,这种合作的次数并不多,毕竟德国方面在某些事情上也对苏联有所隐瞒,但是对于遭到封锁的苏联而言也弥足珍贵,是苏联红军在军事技术和军事经验方面的重要交流渠道,为日后苏联红军的发展打下了重要的基础。在不久的将来,这项合作的利益将显露出来——对苏联和德国。

事实证明,苏联红军在1922年开始的裁军和整编工作是有意义的,为苏联红军日后的发展和壮大打下了基础,如罗科索夫斯基、科涅夫、朱可夫等一批优秀军官也是在这一阶段被培养出来的。同时,苏联红军也得到了一个对俄国内战时期经验和错误的总结机会,从而得出一套符合苏联红军的军事理论,也就是“大纵深战役理论”。而该战役理论的提出,也将是苏联红军在发展上的重要转折点。