睦仁第一次登上历史舞台,是在元治元年(1864)的“禁门之变”中:在会津、萨摩两藩击退进攻京都皇宫的长州藩的惨烈战役中,年仅12岁的睦仁被来往作战的武士吓晕过去。

在后世日本帝国的官方宣传里,志在维新的下级武士是一群“尊皇”人士,也是日本进步与革命的象征。但对于少年睦仁而言,这些武士却不一定是什么好人,因为,发动“禁门之变”的主力军长州藩,与镇压“禁门之变”的主力军萨摩藩,在不久之后就结为同盟,共同对抗幕府。

就在幕末战争最激烈的时候,父亲孝明天皇突然撒手人寰,这一点更让睦仁难以接受。据说那段时间,睦仁每天晚上都能在枕边看到孝明天皇的亡灵在指责自己,甚至要找人帮忙驱鬼。鬼神之说当然不能用来解读历史,但对于睦仁这个孩子而言,父亲亡灵的不断“出现”,恰恰意味着他需要父亲的陪伴与引导,需要有人帮他走出那个备感孤独的政治环境。

维新武士们也有自己的小算盘。进入明治时代,下级武士摇身一变成为新政府官员,他们旋即意识到一个非常棘手的问题:天皇“神权”是明治政府合法性的来源,他们想仿照西方建立近代政体,又不想让天皇拥有帝王式的独裁权。换言之,天皇要以名义权力保证明治政府正常运转,却又不能实际具有世俗权力,以免干预明治政府的实际工作。

明治初年,各项诏书的颁布基本上都没有睦仁本人的参与。如庆应四年(1868)三月十四日发布的《五条御誓文》便是由福井藩士由利公正起草,经过土佐藩士福冈孝弟、长州藩领导人木户孝允修改,最终获得公卿岩仓具视的认可,由元老皇族有栖川宫炽仁仁亲王挥毫,再由那个曾经把孝明天皇硬按进轿子里面的公卿三条实美在神前祭祀之时宣读。维新志士对孝明天皇的不信任与对权力的渴求,让他们想时时刻刻控制住少年睦仁,这也让整个明治维新在开始阶段显得非常诡异:天皇最好是一台高高在上、没有感情与思辨能力的批红与礼仪机器,作为天皇的睦仁本人不需要,或者最好不要发表任何意见。

其实,睦仁也从未表达过不满,毕竟自己的权力事实上是维新武士给的,而且也没有任何人能够保证维新武士不会夺走这份权力。应该说,对维新武士的依赖与恐惧,从一开始就困扰着睦仁,直到西乡隆盛出现在他的身边。

作为明治维新的重要功臣,西乡隆盛在一开始并没有立即来到明治中央政府任职,而是选择在老家萨摩藩开展改革。不过为了建设军队,明治四年(1871)二月,他终于来到东京,着手创设保护天皇与东京安全的“御亲兵”(即后来的近卫师团)。随后,西乡隆盛开始与睦仁频繁接触。

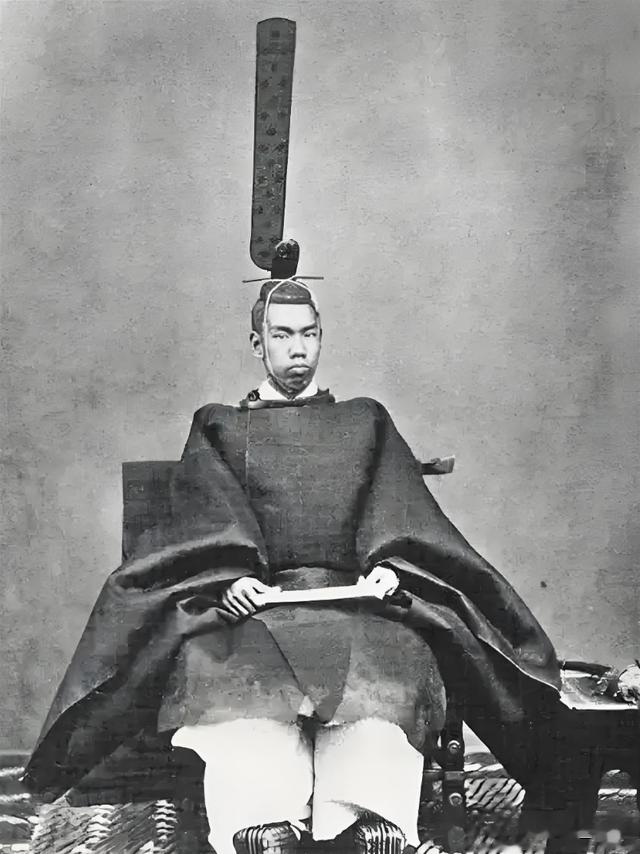

与其他维新志士不同,西乡隆盛除去处理公务,还非常重视对睦仁进行“君德培养”。明治五年(1872)春天,他引导睦仁穿上西式燕尾服,走出深宫,第一次前往日本各地巡游,见识到与都城完全不同的风景,体察到日本各地的民情。随后西乡隆盛开始担任“近卫都督”,即保卫东京皇居的“近卫兵”司令,睦仁也受到影响频繁参与士兵操练。到1873年3月,睦仁主动“断发”,废除传统皇室的化妆礼仪,穿上西洋军装,把自己打扮成西式君主的模样。在西乡隆盛引导下,睦仁褪去旧式宫廷的陈旧风气,开始走上近代君主之路。

与充斥着花鸟鱼虫、和歌艺术的公卿贵族不同,出身于底层武士的西乡隆盛是一位高大魁梧、操着浓重地方口音的刚健武夫,他是年轻的睦仁从风雅而女性化的宫内世界通向质朴而男性化的世俗世界的桥梁。1873年5月,东京皇宫发生火灾,睦仁的第一反应是命人将西乡隆盛赠送的小柜子搬出来,可见双方不仅是君臣,更是亦师亦友的关系。

但睦仁万万没有想到,自己第一次真正意义上实行“统治权”,却是要把自己的导师西乡隆盛从政府里赶出去,这便是明治初年著名的“征韩论”论战。

1873年5月,朝鲜王国以“冒充对马商人”为由逮捕数名日本商人,此举引发日本政府内部产生了武力征服朝鲜半岛(征韩)的论调。经过商议,西乡隆盛主动要求作为使节前往朝鲜王国,亲自与朝鲜王国高层谈判,劝说对方打开国门接纳与日本的正式贸易,于是日本政府正院(最高决策机构,相当于现代内阁)于8月17日批准了西乡隆盛出使朝鲜的想法。

不过到了10月,回归日本的岩仓使节团成员又对西乡隆盛出使朝鲜产生争论。西乡隆盛的挚友、同样出身于萨摩藩的大久保利通写出著名的“征韩论反对七条”加以反驳,他认为目前还没有做好战争准备,要求使节延期出行。由于大久保利通在辩论中失败,于是10月15日,日本正院再度同意西乡隆盛的出使申请,但岩仓具视不甘心失败,便将“出使朝鲜”与“不出使朝鲜”两项提案各自修书一封呈给明治天皇,仰赖其实从当时日本的决策制度来说,仰赖“宸断”根本就是个错误举动,一件事情只要通过了正院审查,天皇就必须同意。但由于太政大臣三条实美突然生病,岩仓具视就试图以天皇权威来颠覆正院审议结果,他强调日本必须进一步增强实力才能做好与外国冲突的万全准备,如今贸然派遣使节前往朝鲜王国很可能引发战争。虽然这种逻辑能否说通还有待商榷,但对于经历了幕末列强来袭的睦仁而言,任何关于战争的说法都颇为敏感,需要找人商议对策。

为了不让天皇得到更多建议,岩仓具视还专门写信给大久保利通,暗示他防范西乡隆盛进入皇宫“出头”,并让天皇睦仁身边的宫内卿、侍从长德大寺实则也听从自己的意见。其实,就算岩仓具视不这么做,西乡隆盛作为一个豁达之人也无意跑去求睦仁。10月23日,西乡隆盛直接提出辞去一切职务,在这个胜负未分的时点,西乡隆盛并不是因败而退,更像是以退为进,以辞职来向天皇传达信息,反对岩仓具视。

进入明治维新以后,睦仁第一次遇到了两难抉择:从直接观感来看,睦仁身边全都是反对西乡隆盛的公卿,一旦支持西乡,难保不会像父亲孝明天皇支持幕府一样落得个惨淡下场;然而,他一旦听从身边人的建议,就等于是对导师西乡隆盛下了逐客令。

这一次,他选择了屈服,10月24日,睦仁接受岩仓具视的意见,要求出使朝鲜之事延期。

西乡隆盛失望至极,立即动身离开东京。他的离开,不仅导致600多名明治政府官员辞职下野,也给睦仁留下了巨大的遗憾。但遗憾还不止于此,1877年,出于对明治政府废除旧武士特权政策的不满,一向仗义执言的西乡隆盛在鹿儿岛发起暴动。经过数月战争,暴动军终于寡不敌众,西乡隆盛自尽身亡,这让睦仁十分悲痛。他无法接受这位亲密无间的导师成为国家“逆贼”,但由维新志士蜕变而成的明治官僚已经把控了国家政权的方方面面,就连睦仁想给西乡隆盛的遗子西乡寅次郎赏赐1200日元、资助他去德国留学都难以实现。

种种刺激,让睦仁不再甘愿做一个虚坐皇位的傀儡,他在随后的19世纪80年代走上了与政府争权之路,这种争斗也搅动起整个日本的政局,乃至影响到明治宪法的构架。