古镇不收门票,里面还有常年居住的居民。

面对络绎不绝的游客的问询,这里的人们已经对答如流了:

“往前走是书院;

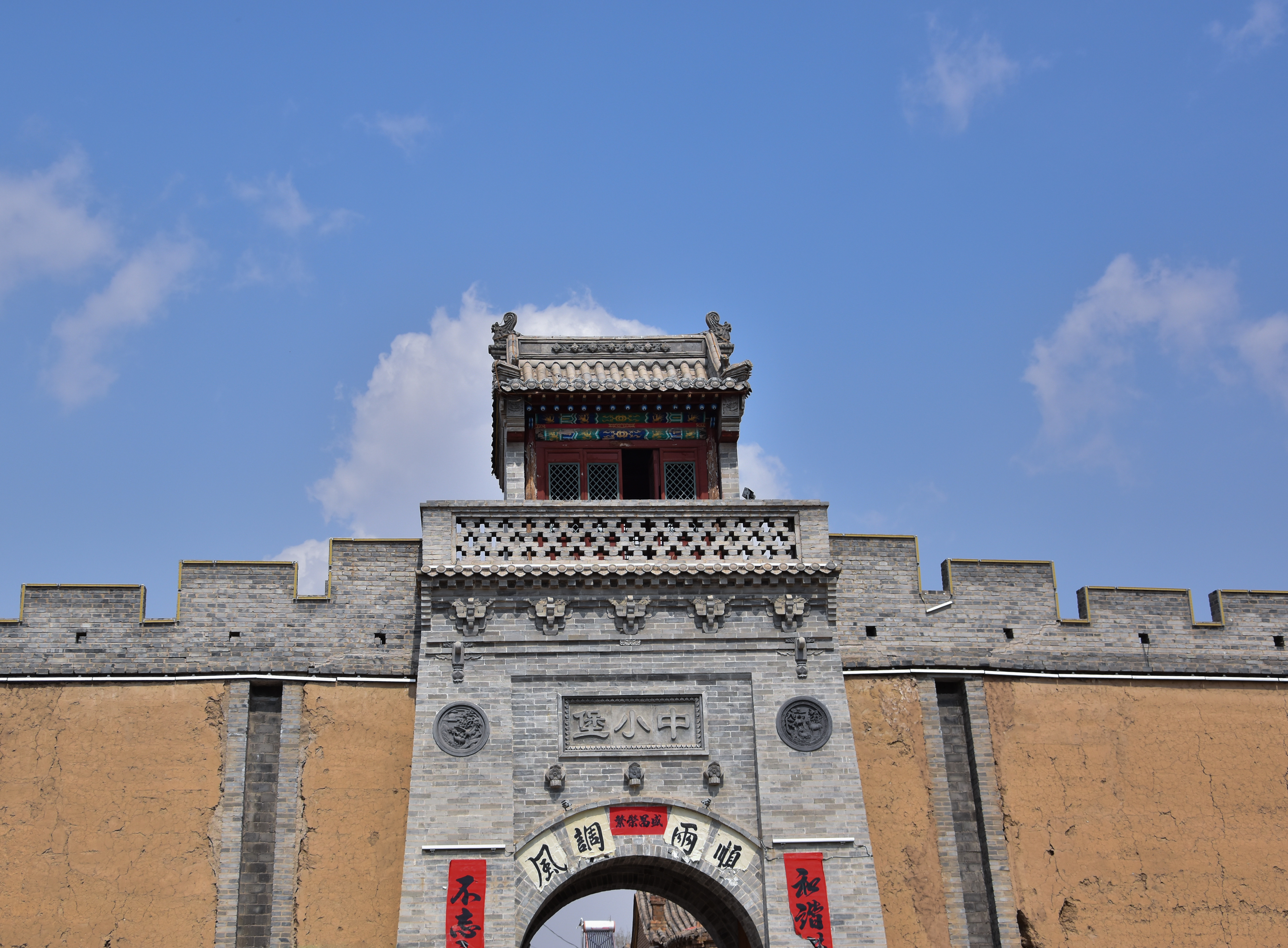

外面一圈是古堡;

这地面得有几百年了;

还有啥?呵呵,没啥可看的……”

还真是印证了那句话:旅行,就是从自己待腻的地方,到别人待腻的地方去。

小镇不大,外面一圈城墙,已经风化成土坯;

这里面有元代的书院,明代的古堡,清朝的寺庙,至于那些大大小小岁数超过一百的院子,更是随处可见;而在这里繁衍的人们,已经过了一代又一代。

随便走进一座老院子,残破的院门,外皮脱落的墙柱,残存的窗棱,还有长满枯草的屋顶,都在提醒你:你已踏入百年老屋。

有的屋子已经人去屋空,有的屋子还有人在留守;

还有始建于清朝的義成德,岁月流转中,完成了从晚晴会馆到民国钱庄,再到现代民宿的蜕变;

这里的老屋们,正好见证了时光流逝,事物更迭,同时又守护着自己的安宁。

我们没有做攻略,就是漫无目的的闲逛,里面的巷子四通八达,还没开始逛,就稀里糊涂的走出了镇子,来到外城墙;

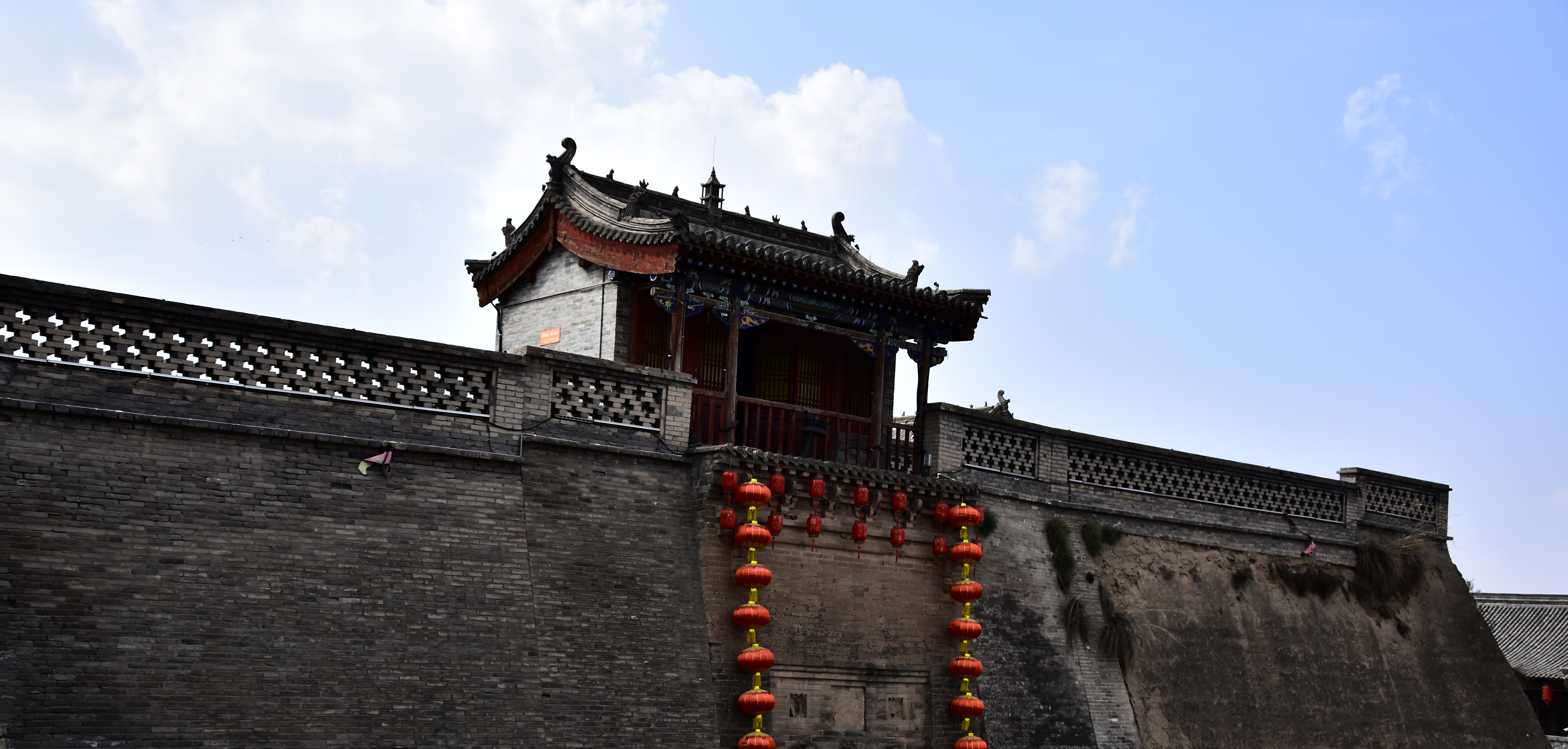

土坯墙已经风化,杂草和荆棘为伴,占据制高点;

在它们头上的,是高高挂起的红灯笼,给这一处荒凉带来点点热闹,想来古人也会提着烛光盈盈的大红灯笼,在城墙内外往来穿梭。

翻过土坯回到城内,穿过一座瓮城,走过已经被磨得泛着光的石头路,就是一条比较热闹的小街市,摊主大多是这里的居民;据说清朝初期暖泉才开始出现集市,蔚县的商贾巨子董汝翠审时度势,在大洪水冲垮三里外的辛孟庄集市之后,在暖泉“招商引资”,此后一直延续至今,造福四方。

出了瓮城一直往前走,红彤彤的灯笼挂满墙,若是过年更是应景;

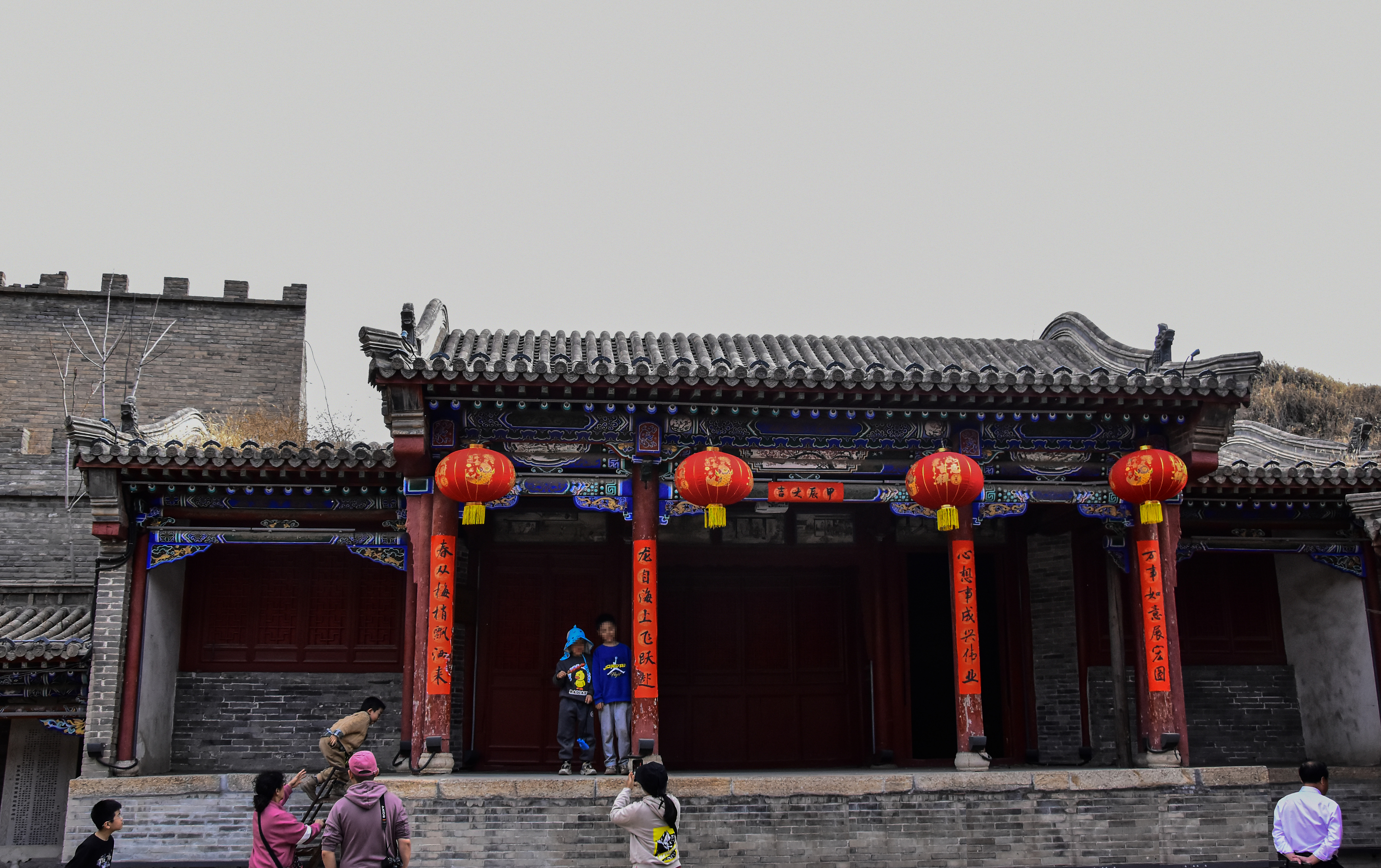

迎面的建筑略显威严,是一座寺庙群;双耳戏楼正对着它;

为什么叫双耳戏楼呢?

大概是因为跟传统戏楼相比,它多了两间耳房……

建庙不忘搭台,寺庙和戏台咫尺之遥,估摸着佛祖神仙也需要娱乐,与民同乐。

从古镇出来时间还早,因为暖泉书院没有逛到,不知道《亮剑》是在哪个院子拍摄的,苍竹轩一直没找到,还有传闻中的打铁花也早就暂停了运营……;

那些已经停用的数字化显示设备隐晦的诉说着曾经的热闹,而现如今的安宁也许才是她本来的模样,安定,太平……