史料发掘与整理工作一直都是传统文史研究的前提与基础,任何有价值的学术成果都有赖于坚实可靠的史料。就中国古代小说研究而言,自然也不例外。

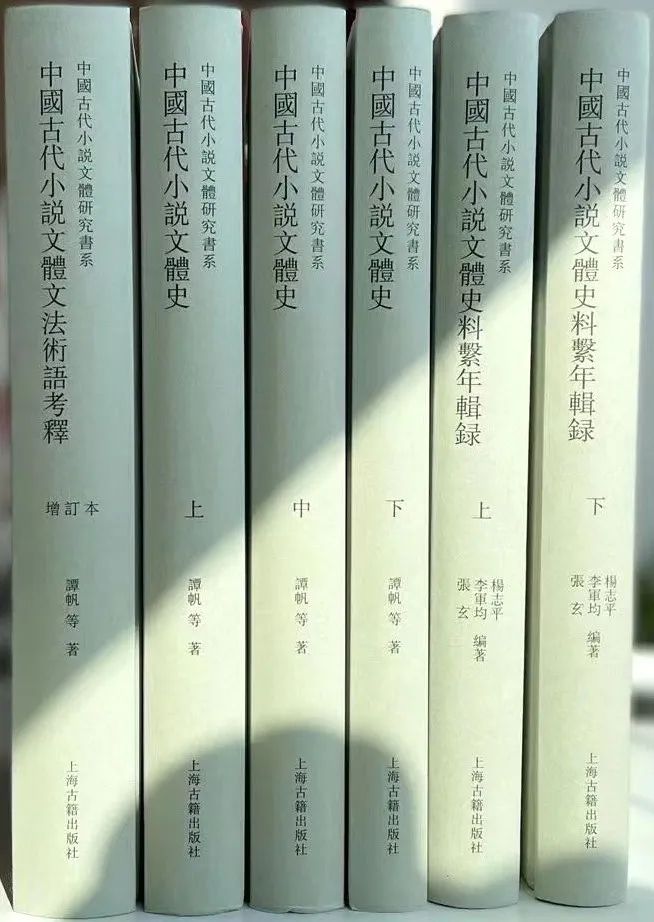

《中国古代小说文体史料系年辑录》,杨志平、李军均、张玄编著,上海古籍出版社2023年11月版。

自从古代小说研究作为独立学科而存在以来,研究者大多重视史料钩稽梳理,产生了诸多小说作品钩稽类与小说评论类的史料整理成果,极大地推动了古代小说的整体研究,也为以后的古代小说史料整理工作奠定了深厚基础。

时至今日,随着古代小说研究的深化,学界对古代小说史料的整理工作提出了更高要求,期待出现与古代小说纵深研究相适应的史料整理成果,从而实现古代小说史料整理的新突破。

中国古代小说文体史料的系年辑录工作,即是在当下古代小说文体研究深入推进的背景下,寻求新突破的一次尝试。它以古代小说史料整理的既有实绩为基础,专门清理历代小说文体史料,以系年的形式呈现中国古代小说文体的发展历史。

一

20世纪以来,中国古代小说史料整理工作取得了明显突破与进展,为古代小说学科的建立与发展做出了重要贡献。大体而言,古代小说史料整理实绩主要包括以下两个方面:

1.有关古代小说作品文献的系统性整理,是展开古代小说研究的基础性工作。

主要成果有:鲁迅辑录《唐宋传奇集》、汪辟疆校录《唐人小说》、袁闾琨与薛洪绩主编《唐宋传奇总集》、李剑国辑校《唐前志怪小说辑释》《唐五代传奇集》《宋代传奇集》、钟兆华编校《元刊全相平话五种校注》、程毅中辑录《宋元小说家话本集》以及大型小说文献《古本小说集成》《古本小说丛刊》《明清善本小说丛刊》《笔记小说大观》《古体小说丛刊》等等。可以认为,藉此文献整理,古代小说作品的基本面貌已得以呈现,为古代小说研究提供了有力的文本文献保证。

2.围绕古代小说作家作品而展开的评述性文献整理。

《历代小说话》

主要成果有:孔另镜《中国小说史料》、谭正璧《三言两拍资料》、王利器《元明清三代禁毁小说戏曲史料》、黄霖与韩同文《中国历代小说论著选》、丁锡根《中国历代小说序跋集》、侯忠义《中国文言小说参考资料》、曾祖荫等《中国历代小说序跋选注》、孙逊等《中国古典小说美学资料汇粹》、陈平原等《二十世纪中国小说理论资料》(第一卷)、程国赋《隋唐五代小说研究资料》、李汉秋《儒林外史研究数据集成》、黄霖《历代小说话》、朱一玄《明清小说资料选编》及其“中国古典小说名著资料丛刊”、中华书局“古典文学研究资料汇编”(含《三国演义》《水浒传》《西游记》《金瓶梅》《红楼梦》等小说名著)以及古代小说名著的汇评汇校类文献。

这些文献整理成果或宏观或局部,或整体或专书,对古代小说相关评论性史料加以整理,为研究者省却不少史料查检之苦,同样嘉惠学林。

上述两类小说文献整理,取径各异,侧重有别,总体上构建了古代小说研究的文献基石。时至今日,古代小说研究日益走向多元化、纵深化,传播视角、叙事视角、民俗视角、法律视角、域外汉学视角等研究切入点在当下古代小说研究领域屡见不鲜,相关研究成果甚为丰富。

《早期西译本中国古典小说插图选刊》

而每种特定视角的古代小说研究,其实都离不开史料先行整理。例如宋莉华主编《早期西译本中国古典小说插图选刊》、孙旭编撰《明代白话小说法律资料》等史料类著作即是为特定视角的小说研究而进行的相关准备。

因此,古代小说研究新视角也就对小说史料整理工作提出了有别于既有模式的新要求。作为中国古代文学研究领域的热门显学,文体学研究方兴未艾,中国古代小说文体研究自然也备受研究者关注,系统性地编撰与辑录相应的小说文体史料,就提上了学界的研究日程,本书即因此而产生。

二

中国古代小说文体研究在近年屡有创获,在这其中,石昌渝、刘勇强、陈文新、谭帆等学者的相关成果产生了较重要的的反响。但毋庸讳言,这些成果涉及的小说文体论域仍有较大空间,涉及的小说文体史料也仍然相对有限。因而,若要客观而全面地认识古代小说文体,在古代小说传世文献整体得以查验与爬梳的背景下,完整地辑录古代小说文体史料势在必行。其动因大致在两个方面:

一是小说文体研究的现实需要。

“在古代小说研究中,对小说文体的认知决定了如何去构建小说史,即怎样去认定小说的起源、历代的流变、涵纳的作品、历史的分期”。[1]尽管当下的古代小说文体研究成果迭出,但是不同成果的史料采录是有所差异的,结论亦有所不同,因而会导致对小说文体的整体认知存有不同。

商务印书馆版《小说考证》

例如晚清民初蒋瑞藻着《小说考证》,所谓“小说”的内涵并不仅仅指通常所说的小说文体,更确切来说是个通俗文学的文类范畴,倘若按照这样的文体观念进行小说史编撰,那显然不是古代小说史研究者所期待的理想的“小说史”。

又如,对“传奇体”这一范畴的理解,学者将其视为唐人小说者有之,将其视为效仿裴铏小说集《传奇》体者有之,将其视为演述奇异之人事者有之,将其视为纯粹的古代小说四种文体之一者亦有之。在概念内涵界定模糊的前提下,展开所谓的传奇小说论述,常常陷入自说自话的境地,因而难以真正有效地推进传奇小说的研究。

据此,我们可以看出,不论是主观择取还是客观形势,任何研究论著往往都是基于相对有限的史料而展开的相应研究。因此,要避免古代小说文体研究过程中所出现的此类问题,迫切需要将古代小说文体史料全貌加以客观的呈现。

二是小说文体研究的学理需要。

《中国古代小说文体史》

有关小说文体研究所出现的史料局限问题,很大程度上应归因于史料本身的“先天缺陷”,即史料本身内蕴的复杂多变性。“古代小说诸文体均有各自的文体属性,即都有相应的形制和成规,但古代小说诸文体之属性并非一蹴而就,更非一成不变。”[2]

古代小说文体史料在保持内容相对稳定的同时,也会因言说者的个体差异而导致变化,使得研究者对小说文体史料的择取与运用,难以避免地出现了漏缺与遗憾。因此,要确切把握古代小说文体,就必须建立起“动”与“静”相统一、“源”与“流”相统一的正确认识。

例如,至迟在明代万历年间即形成了与史书体相对应的“小说体(裁)”观念,如陈汝元为《稗海》所作“凡例”:“小说体裁虽异,总之自成一家。好事者往往摘而汇之,取便一时观览。而挂一漏万,遂使海内不复睹其全书,良可惜也。是集一依原本校刻,不敢妄有增损。”

清人在较长时间延续了此观念,如《四库总目提要》为宋人郑文宝撰《南唐近事》所撰提要云:“其体颇近小说,疑南唐亡后,文宝有志于国史,搜采旧闻,排纂叙次。以朝廷大政入《江表志》,至大中祥符三年乃成。其余丛谈琐事,别为缉缀,先成此编。一为史体,一为小说体也。”此处所谓“小说体”仍可视为有别于实录信史之笔记小说范畴,与陈汝元所说相近。

又如冯镇峦《读<聊斋>杂说》云:“读《聊斋》不作文章看,但作故事看,便是呆汉。惟读过《左》《国》《史》《汉》,深明体裁作法者,方知其妙。……举《左》《国》《史》《汉》而以小说体出之,使人易晓也。”“渔洋评太略,远村评太详。渔洋是批经史杂家体,远村似批文章小说体”。冯氏所言“小说体”接续了四库馆臣所说之内涵。

《冯镇峦批评本聊斋志异》

不过在晚清以来,“小说体(裁)”更偏重于指涉白话小说尤其是章回小说,概念内涵明显发生了变化。[3]对于此类小说文体史料,显然值得重视并加以研究,而采取单一而静态的考察视角,往往会遭遇顾手而失足之尴尬。相形之下,将相关史料尽可能的完整呈现,通过史料本身来切实解决相关小说文体的认识问题。

此外,按照福柯的观点,“权力制造知识……权力和知识是直接相互连带的;不相应地建构一种知识领域就不可能有权力关系,不同时预设和建构权力关系就不会有任何知识。”[4]作为知识载体的所谓史料,也就无非是“权力”借助强力手段进行选择的结果。

因此,当下的所谓传世史料,实际上也是一种过滤后的历史记忆,它为批评者的特殊需要所左右,因而这些历史记忆能在多大程度上客观反映历史的本真原貌,就成了一个令人质疑的根源问题。正是如此,“一切历史都是当代史”之类的论说才会流布广泛。由此看来,尽管古代小说文体史的书写者意欲秉持客观公允的立场,但同样可能“客观公允”地误读了史料本身。

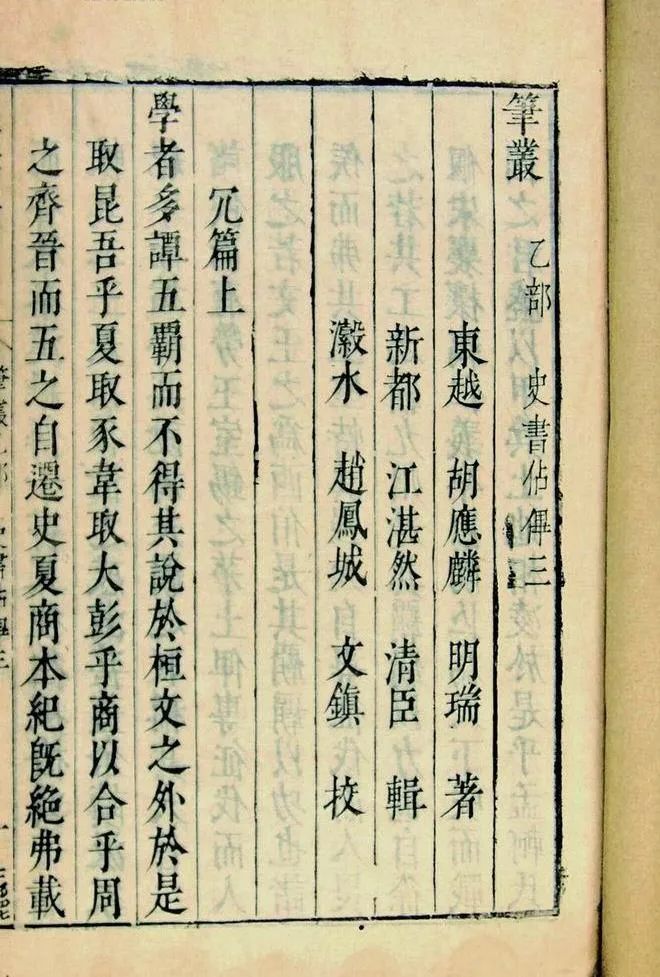

例如,学界一般认为唐传奇是中国古代小说成熟的标志,其主要依据在于鲁迅先生断言唐人“始有意为小说”,而鲁迅此论的源头则是晚明胡应麟在《少室山房笔丛》中所谓“变异之谈,盛于六朝,然多是传录舛讹,未必尽幻设语,至唐人乃作意好奇,假小说以寄笔端”。对胡氏此说的理解,其实就影响了对鲁迅断语能否成立的判断。

《少室山房笔丛》

我们倾向于认为,所谓“‘作意’与‘幻设’皆佛教术语。‘作意’是指使心警觉,以引起思维自觉活动的心理。‘幻设’与‘幻化’‘幻相’近义,指因机缘触发而产生幻觉,生出无而忽有之事,本质上属于假相。”“胡应麟此处所言‘幻设’,指处于宗教迷狂状态中的心理投射,与作为文学创作方式的‘虚构’有着本质的区别”。[5]

可知,胡氏所言并非意在彰显小说虚构之本质,而是另有它意,因而鲁迅的论说亦不免难以自洽,至于后世学者“客观公允”地引证鲁迅之论,那恐怕就更难以符合此则史料本身的真义了。

当然,我们无意主张历史不可认知(要真正还原历史当然也是徒劳),只是认为相较之下,辑录史料本身对于历史书写的主观行为来说,出现偏差的可能性或许会少一些。

三

整理中国古代小说文体史料,存有多种备选方案。

例如,在古代小说文体“四分法”已形成大体共识的前提下,在总体统揽的同时分别对四种小说文体的相关史料加以专题整理,这是容易想见的一种整理方式。其优点在于小说文体特性得到了突显,弊端乃至致命缺陷在于绝大部分史料往往并不仅仅是对某一小说文体的言说,而是围绕小说文体而展开的混杂表述,因而使得原本是差异化的、专题形式的小说文体史料,最终变成彼此重合或者割裂的史料拼集,从而减损了史料整理工作的意义。

《中国古代小说文体文法术语考释》增订本

我们认为,用系年形式进行古代小说文体史料的整理,是适合中国古代小说文体史这种研究和书写对象的。

第一,系年视角的选择,是纵向梳理中国古代小说文体史料的内在要求。

一方面,就小说文体史料本身而言,文体史料往往是对小说观念及相关实践活动的直接显现,也是一定时期小说文体变化的客观记录,因而每一种特定小说文体观念出现的背后总是对此前小说变化实践的反映,其演变是有迹可循的。

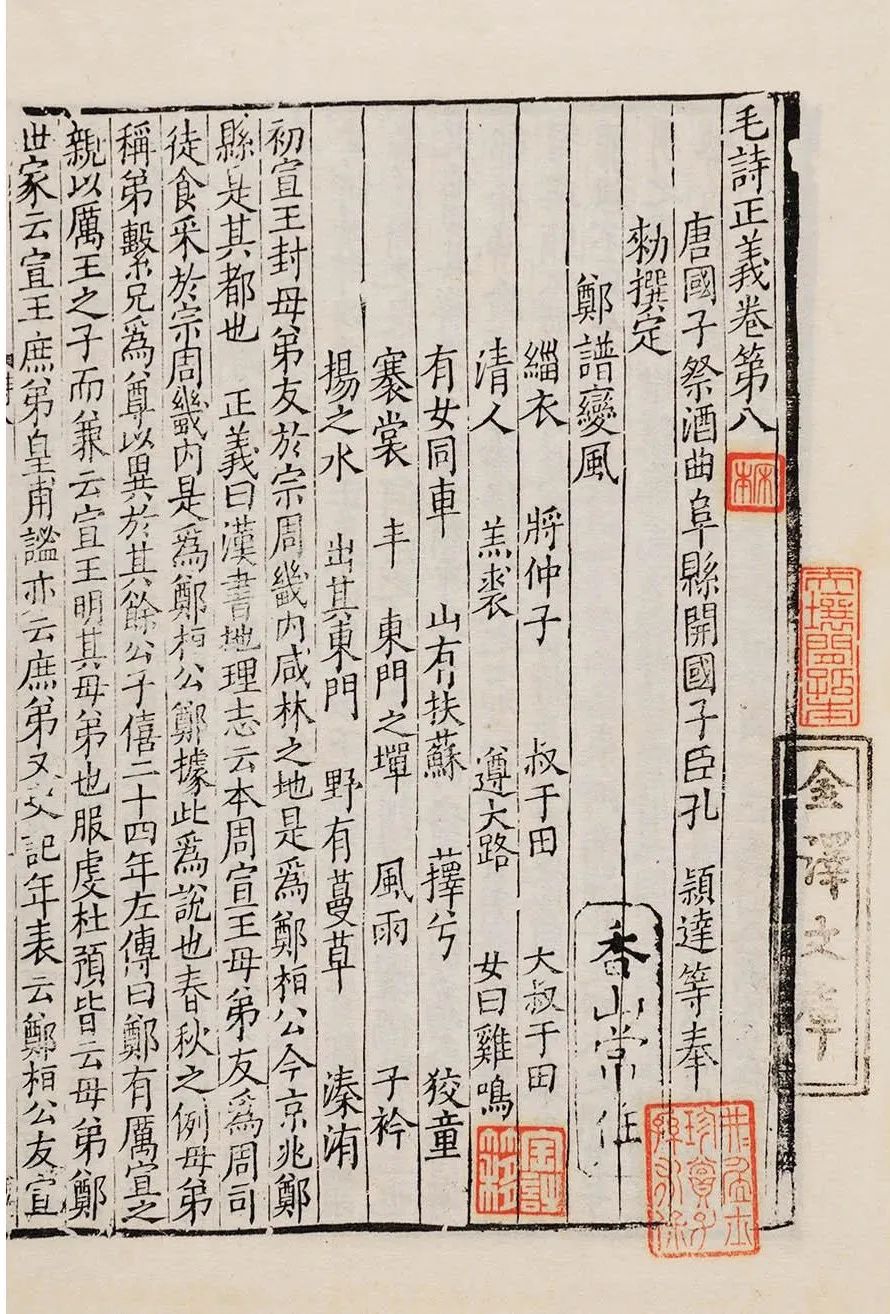

汉末郑玄论诗时有言:“欲知源流清浊之所处,则循其上下而省之;欲知风化芳臭气泽之所及,则傍行而观之。此诗之大纲也。”[6]虽为诗论,其实用以评价小说文体亦未尝不可,与系年辑录的理路不谋而合。

《毛诗正义》

另一方面,就小说文体史料而言,小说批评者提出的相关文体概念与命题,往往具有个体化意味,有彼此通约的一面,也有不可通约的一面,不能简单理解。同样是论“野史”“演义”“笔记”,不同批评者指涉的内涵大相径庭。

在这种情形下,小说研究者往往会从各自研究预设着眼,选取于己言说有利的史料加以表述,而于己不利的同类史料则摈弃不论。这种研究基于特定研究意图,其研究取向不能一概否定,但更应该找到恰当的言说框架来尽可能地将相关史料一并阐释。

系年方式的采用则有助于弥合研究过程中的此种局限,因为系年的明显优长即是擅做文献“加法”。

综合上述两方面可以看出,系年体例下的古代小说文体史料整理,将通过史料本身极力呈现出一部看似主体缺席而实则处处“在场”的古代小说文体史。

第二,以系年形式辑录中国古代小说文体史料顺循古代文学研究的当下趋势。

从研究成果来看,近年来以系年(编年史)面貌而出现的相关成果不在少数,例如陈文新《中国文学编年史》、陈大康《明代小说史·明代小说编年史》与《中国近代小说编年史》、李忠明《17世纪通俗小说编年史》、丁淑梅《中国古代禁毁戏剧编年史》、程华平《明清传奇杂剧编年史》等。

诸多编年著作的陆续问世,其实还是能说明学界对文学系年研究价值及其有效性的认同,表明了学界对系年这一传统学术研究方式的倚重。相形之下,在现今古代小说研究成果当中,古代小说文体编年之类的专题研究与文献整理类论著则尚未问世,客观上给研究者留下了较大的空间。

以系年辑录的形式勾稽古代小说文体史料,对拓展与深化古代小说文体研究有着重要价值。要而言之,有如下几点:

《术语的解读:小说戏曲研究的视角与方法》,谭帆著,凤凰出版社2023年11月版。

其一,揭示古代文人真实的小说文体观念及其生成语境。

自有古代小说学科以来,诸如“明清小说地位低下”“明清小说不登大雅之堂”的论调,在诸多文学史教材中不绝如缕。实则此种空泛之论破绽百出,不值一辨。我们要追问的是,古代小说(尤其是通俗小说)确实因地位低下而使得士人不屑正视吗?答案其实没那么绝对。

在系年视域下,古代文人对待小说的客观立场能够得到完整的呈现。

先看嘉靖时期的李开先。人们对李开先小说观念的认识,往往源于李开先在《词谑》中征引崔后渠等人有关《水浒传》的评价:“《水浒传》委曲详尽,血脉贯通,《史记》而下,便是此书。且古来更无有一事而二十册者。倘以奸盗诈伪病之,不知序事之法、史学之妙者也”。[7](嘉靖十年 1531年)

以此认为李开先在当时普遍贬抑《水浒传》的背景下较早地肯定了《水浒传》的可取之处,其对待小说的态度还是较为开明的。

而与此相对照的是,嘉靖二十七年(1548年)以太常寺少卿致仕的李开先在《莱芜县志》序言中却表达了贬损小说之倾向:“稗官小说,里巷谰言,劣诗琐文,无益身心,不关政教。”[8]

前后态度变化之大,确实难以准确判断李开先的小说观念孰是孰非。个中原因在于《词谑》所论属私人性著述,而方志序言乃是公众性表达。“国有史,邑有志。史略而志详,志固史也”[9] “志,史之余;稗官小说,又志之余也”[10]之类的等级观念在明清时期几乎是共识,因而方志的载述理应遵循史书不采通俗小说之传统。因此,在通俗小说备受非议的背景下,李开先的公职身份使其自然知晓该如何稳妥地公开表达其小说观念。

再如明末清初的黄宗羲。明天启三年(1623年),黄宗羲撰《家母求文节略》有载:“宗羲此时年十四,课程既毕,窃买演义如《三国》《残唐》之类数十册,藏之账中,俟父母熟睡,则发火而观之。一日出学堂,其父见其书,以语太夫人,太夫人曰:‘曷不禁之?’忠端公曰:‘禁之则伤其迈往之气,姑以是诱其聪明可也。’自此太夫人必窃视宗羲所乙之处,每夜几十页,终不告羲,为忠端公所知也。”[11]

显然,青年黄宗羲乐好小说,其父对小说育人价值也格外重视。清康熙二年(1663年)黄宗羲着《明夷待访录·学校》却载:“时人文集、古文非有师法,语录非有心得,奏议无稗实用,序事无补史学者,不许传刻。其时文、小说、词曲、应酬代笔,已刻者皆追板烧之。”[12]

可以看到,老年黄宗羲在学校教育中却一反早年做法,竟然规定不得阅读小说,其中转变耐人寻味。

结合上述李、黄二人对待小说态度之系年记载,我们可以真实地感受到古代小说之于士人的复杂心理。

《中国古代小说文法论研究》

其实,《三国》还是《三国》,《水浒》也还是那个《水浒》,不同的是读者心态改变了。出于种种因素影响,成人世界里的士人往往要以类似投名状的形式来否定自身早年的小说阅读史,以此担当主流舆论的风向标,这前后不一的小说观念,恰恰就是古代小说生态最真实的体现。

《红楼梦》中薛宝钗警训林黛玉时所说“他们是偷背着我们看,我们却也偷背着他们看”,可谓对古代小说(尤其是白话小说)悖论境遇的绝好注脚。我们有理由相信,明清通俗小说之于正统士人,其实并非真的那么不堪乃至有“犬彘不食之恨”。因此,动辄认为“明清小说地位低下”之类的文体观念未必经得起检视。

其二,客观展现古代小说文体演进的年代特征。

受诸种因素的影响,不同年份的小说文体史料存在数量多寡、种类不一的特点,有的年份极为繁富,有的年份则较为稀少。

而理想状态的古代小说文体史,应是具体年份的小说文体演变特征揭示得越细密越好,而要完成此种使命,常规形态的小说研究模式显然难以成行。这种态势客观上使得系年视角的采用成为必然选择,因为极力逐年详细铺排相关史料,即是系年编撰的应有之义。

《传奇小说文体研究》

综合古代小说文体系年史料来看,万历四十一年(1613)、万历四十二年(1614)、崇祯十四年(1641)、泰昌元年(1620)、康熙四年(1665)、康熙十八年(1679)、康熙二十二年(1683)等年份的小说理论史料十分丰富,可谓古代小说文体史上的“高光时刻”。在这些年份的小说文体史料中,不仅常见的小说序跋、评点等形态中的文体史料较为翔实,其他类史料如笔记、曲话、方志与小说文本自身等形式中的文体史料同样十分可观,确实可谓“众声喧哗”。

且以康熙四年(1665年)为例,该年丁耀亢因撰《续金瓶梅》而被指控下狱,反映了主流禁抑小说的观念;同年顾石城作《吴江雪序》,提出“(《吴江雪》)惩戒感发,实可与经史并传,诸君子幸勿以小说视之”,体现出文人崇仰小说的思想倾向;同年《吴江雪》作者“佩蘅子”在该书第九回正文中又提到:“原来小说有三等:其一贤人怀着匡君济世之才,其所作都是惊天动地,此流传天下,垂训千古。其次英雄失志,狂歌当泣,嬉笑怒骂,不过借来舒写自己这一腔块垒不平之气,这是中等的了。还有一等的无非说牝说牡,动人春兴的,这样小说世间极多,买者亦复不少,书贾藉以觅利、观者藉以破愁,还有少年子弟看了春心荡漾,竟尔饮酒宿娼、偷香窃玉,无所不至,这是坏人心术所为,后来必堕犁舌地狱。”

相对而言,这段史料暗含的小说文体观念更为平实客观。综观该年三段文体史料,古代小说文体演变的复杂性即可见一斑,小说文体史料系年的实践意义由此不难窥见。

同时还应看到,这样的年份定格仅仅属于古代小说文体史序列,它对于小说史、文学史而言,年份意义是不一样的。就时间维度来说,揭示出小说文体史、小说史与文学史三者各自演进历程上的经典年份,本身即是历史书写的意义所在。

《话本小说文体研究》

就小说文体史而言,常态著述往往以批评家作为界标,而系年形态的古代小说文体史则以特定年份作为分水岭。此举不仅避免了以社会史、政治史、创作史等视角来观照古代小说发展的可能,而且有望真正形成相对平实可信的小说文体史。

其三,直观反映古代小说文体演进的稳固特征与新异变化。

在以纵向史料梳理为重心的系年框架下,不同年份的小说学说与主张,其相似与相异之处能够得到较为清晰的呈现,这是显而易见的。例如,以“账簿”喻“小说”的观念,在明清文人笔下较为常见,但“账簿”说的内涵却不尽一致。

晚明陈继儒在为《列国志传》所作序言中较早提出了“账簿”说:“此世宙间一大账簿也”(万历四十三年,1615),此后诸多小说批评家对此观念多有发挥。

张无咎作《新平妖传叙》有言:“如《玉娇丽》《金瓶梅》,如慧婢作夫人,只会记日用账簿,全不曾学得处分家政,效《水浒》而穷者也”(泰昌元年年,1620),余季岳《盘古至唐虞传》“识语”云:“(《帝王御世志传》)不比世之纪传小说,无补世道人心者也。四方君子以是传而置之座右,诚古今来一大账簿也哉”(明崇祯年间),褚人获《隋唐演义序》也提出:“昔人以《通鉴》为古今大账簿,斯固然矣。第既有总记之大账簿,又当有杂记之小账簿,此历朝传志演义诸书所以不废于世也”(康熙三十四年,1695),张竹坡评点《金瓶梅》时亦认为:“我的《金瓶梅》上洗淫乱而存孝弟,变账簿以作文章,直使《金瓶》一书冰消瓦解,则算小子劈《金瓶梅》原板亦何不可”(康熙三十四年,1695)。

齐鲁书社版《张竹坡批评金瓶梅》

从上述“账簿”说的内容来看,明清小说批评家对小说文体的认识其实经历了从尊重史实、仿写史实到超越史实而着意虚构的变化过程。由此可见,得益于系年视角,小说文体认知逐步新变的轨迹呈现得较为鲜明,而“系年批评”所蕴含的互文意味亦得以彰显。

四

以系年形式专门辑录中国古代小说文体史料,在古代小说文献整理领域尚属首次,它是系年方式与文体视角的双重结合,在彰显学术价值的同时也带来了难以预知的挑战,亟需研究者确立行之有效的编撰理念。

首先是概念界说。

进行中国古代小说文体史料的整理,首先需要明确的是“小说”何谓?“文体”何意?这两个核心概念的界定,是史料辑录工作的前提。作为“小说文体研究书系”的“资料篇”,我们尽可能与丛书的相关概念界定保持一致。

所谓“小说”,在古代文献语境中,大体指涉以下几方面:“小说是无关政教的小道”,“小说是指民间发展起来的说话伎艺”,“小说是指虚构的有关人物故事的特殊文体”,“小说是通俗叙事文体的统称”。[13]

可见,中国古代“小说”内涵显然有别于今日之小说,也不同于西人之小说。作为现代学术体系下的传统文史研究,完全遵从古人固然难以成行,亦步亦趋于现代与西方学说更是难容,因而有关“小说”内涵与外延的界说只能综合古今中西概念而定义,将那些戏曲、弹词等明显不属于小说文体范畴的史料剔除,进而保留那些大体遵从古意而又兼顾现今观念的小说史料。

《章回小说文体研究》

所谓“文体”,在西方叙述学那里亦时常论及,“叙述学与文体学均采用语言学模式来研究文学作品”,“叙述学的‘话语’与文体学的‘文体’有着更直接的互为对照、互为补充的辩证关系”[14],这种“文体”界说显然西方化,与中国传统的“文体”内涵差异较大。

相较而言,吴承学先生的观点更为本土化,其认为“文体”大致包含六种含义:体裁或文体类别、具体的语言特征和语言系统、章法结构与表现形式、体要或大体、体性体貌、文章或文学之本体。[15]

此种“文体”内涵的界定,主要针对的是以诗文为核心的雅文学,俗文学的诸多文体类别并未纳入考察范围,而通俗小说戏曲等俗文学的文体功能及价值地位,是不可与诗文等传统主导文体同日而语的。

《中国古代文体学研究》

有鉴于此,本书有关“文体”的理解在上述界说的基础上稍作了拓展,古人有关小说价值定位、编撰理念、评点赏析等方面的评述,亦纳入文体范畴之列,以求对古代小说的文体问题有更确切了解。

其次是体例确认。

系年(编年)体例是最古老的史书体裁之一,历来备受瞩目,对其优缺点古人有着清醒的认识。唐代刘知几曾有言:“备载其事,形于目前。理尽一言,语无重出。此其所以为长”,“论其细也,则纤芥无遗;语其粗也,则丘山是弃。此其所以为短”。[16]

可知,对史料巨细无遗的载录,既是编年体的优长,也是编年体的缺陷。“与纪传体相比,编年史在展现文学历程的复杂性、多元性方面获得了极大的自由,但在时代风会的描述和大局的判断上,则远不如纪传体来得明快和简洁”[17]。

理想状态的系年,应该追求纲举目张、见微知著的编撰目标,但考虑到古代小说尤其是通俗小说的特定生态语境(批评者有关小说的定位与价值的评述往往前后矛盾),本书在此方面只能尽力为之,而在史料的完整有序方面则尽量显示其特色。

为此,本系年尽可能减少人为偏失,尽量做加法而不做减法,做到应录尽录。在这一原则下,系年过程中坚持宽尺度地甄选辨识小说文体史料,细密地逐年呈现小说文体演进轨迹,以时间意识真正凸显史意。

《明清小说功能性叙事研究》

同时,鉴于常态的古代小说史著作往往关注文人视域下的小说史料,涉及的批评群体相对有限,本系年则将上至廊庙、下至乡野的诸种小说文体见解涵括其中,进而从空间维度增强古代小说文体史料的立体感与饱和度。

再次是史料范围的限定。

中国古代小说文体史料系年辑录,是重新正视已有小说文体史料的需要,也是古代小说文体研究整体深入推进的需要。它虽不能为研究者提供“包打天下”的史料来源,却能使人真正知晓现阶段的小说文体史料“家底”,尽量减少研究过程中史料运用方面的陈陈相因之貌。

为此,本系年在系统整理常见的小说文体史料的基础上,极力增补曲话、笔记、方志、书志、尺牍、日记等非小说形态文献的小说文体史料,同时在目力与识力综合判断的基础上,挖掘出一批常见形态的小说文献中相对较有新意的小说文体史料。

例如,研究者论及“评点”之价值,往往征引袁无涯本《水浒传》“凡例”:“书尚评点,以能通作者之意,开览者之心也”(万历四十二年,1614)。

《中国小说评点研究》

事实上,古人有关“评点”的认识极为丰富,例如,“时尚批点,以便初学观览,非大方体,且或称卓吾,或称中郎,无论真伪,反惑人真解,况藻鉴不同,似难一律,故不敢沿袭俗套,以为有识者鄙。”[18](万历四十三年 ,1615 “本传圈点非为饰观者目,乃警拔真切处则加以圈,而其次用点,至如月旦者落笔更趣,且发作传者未逮”[19](万历年间)“夫三国之事实,作者演之;作者之精神,评者发之。”[20](雍正七年 ,1729)……

这些史料其实较为常见,却不为研究者常用。实则对这些评点的史料加以综合考虑,评点在明清小说批评中之所以广泛存在的原因,可以得到一定程度上的解释,同时也有益于改变小说研究者有关评点形式论述因史料单一而出现的陈套。

再如,晚明小说日益兴盛,文人在私人空间评述小说亦屡见不鲜,反映了文人对小说文体的独特观念。

不妨看看国家图书馆所藏明万历四十年(1612)吕胤筠刻本《月峰先生居业次编》所录孙矿《与余君房论小说家书》与余君房《君房答论小说家书》:

矿昔尝欲取我朝小说,集为一部,内分四类:关政治者,曰国谋;琐事,曰稗录;杂说,曰燕语;论文者,曰艺谈。各即原本重装,长短随旧续得者续入,今书见在,尚未及装也。先生今欲分类编《说林》,不知自何代止,亦及我明否?鄙意以为,但即原本拆分为善。[21]

小说家当以事类为次,不当以篇名之偶同为次也。如《东郭说抄》则唯以书之名目为类,遂至事迹混杂无绪,此谓存其目已耳,非归之统纪,便于参伍者也。仆前请教,欲收拾小说俟蒲数百千种,分立门户,如岁时为一类,而襄阳几家俱附之,文房则凡墨谱、砚谱皆附之,庶几杂而有纪,不至散漫茫无纲领,若如《东郭》止以篇名为类,其他纷乱无可收,卒不免另立殊名一类矣,非序说家之体也。[22]

中国古代小说文体研究书系

两份尺牍对小说的价值定位与编录原则等问题进行了有益探讨,此类小说文体史料显然值得重视。其他见诸于《古本小说集成》而未加系统整理的小说评点史料、散见于小说文本却未引起注意的小说文体史料以及方志序跋中的小说史料等等,这些史料同样有益于扩大研究者视野。

当然,因编者视野与学识所限,这当中其实也存在史料的新旧“相对论”:有些史料因发现与运用较晚,编者势必存在未加关注的可能,这使得旧史料也可能成为新史料;有些史料在编者看来是新史料,而对于少数早有触及的学者而言,却又是旧史料;编者在系年过程中呈现的既有史料,却因学者此前一直未能引起注意,这同样使得旧史料可能变为新史料。

《红楼梦专题导读》

因此,如何看待史料的新旧与价值有无问题,较为稳妥的处理方式,即是全面有序地系年辑录古代小说文体史料。这有助于避免因史料新旧问题而导致研究过程中被忽略的可能,也为古代小说文体研究提供现阶段较为完备的史料基础。

上下滑动查看注释

注释:

[1] 王瑜锦、谭帆《论中国小说文体观念的古今演变》,《学术月刊》2020年第5期。[2] 谭帆《论中国古代小说文体研究的四种关系》,《学术月刊》2013年第11期。

[3] 可参看本书辑录之平步青《霞外捃屑》、傅兰雅《时新小说出案征文》、吴趼人《二十年目睹之怪现状》第一回正文及其《两晋演义》自序等史料。

[4] (法)米歇尔·福柯着,刘北成等译《规训与惩罚》,北京三联书店1999年,第29页。

[5] 详参刘晓军《“唐人始有意为小说”辨》,《学术研究》2019年第8期。

[6] 毛亨传、郑玄笺、孔颖达疏:《毛诗正义》,中华书局1980年,第264页。

[7] 李开先《词谑》“二十八·时调”之《一笑散》,见李开先撰、卜键笺校《李开先全集》,上海古籍出版社2014年,第305页。

[8] 王熹、张英聘、张德信校点《明代方志选编·序跋凡例卷》,中国书店2016年,第137页。

[9] 王纳言《康熙淄川县志序》,明嘉靖刻本。

[10] 吴都梁修、潘问奇纂《康熙昌平州志》卷二十六,清康熙十二年刻本。

[11] 徐定宝着《黄宗羲年谱》,华东师范大学出版社1995年,第187页。

[12] 黄宗羲着《明夷待访录》,中华书局1981年,第209页。

[13] 参阅《“小说”考》,谭帆等着《中国古代小说文体文法术语考释》,上海古籍出版社2013年。第3-25页。

[14] 申丹着《叙述学与小说文体学研究》,北京大学出版社2004年,第1-2页。

[15] 参阅吴承学着《中国古代文体学研究》,人民出版社2011年,第17-20页。

[16] 刘知几着、浦起龙释,《<史通>通释》,上海古籍出版社1978年,第28页。

[17] 陈文新《<中国文学编年史>编撰主旨及特点》,《文艺研究》2006年第9期。

[18] 陈良卿《广谐史》“凡例”,清华大学图书馆藏明万历四十三年沈应魁刻本。

[19] 《三教开迷归正演义》“凡例”,明万历白门万卷楼刊本。

[20] “穉明氏”《<三国演义>叙》,清雍正七年致远堂启盛堂刊本。

[21] 孙矿《与余君房论小说家书》,孙矿《月峰先生居业次编》,国家图书馆所藏明万历四十年吕胤筠刻本。

[22] 余君房《君房答论小说家书》,孙矿《月峰先生居业次编》,国家图书馆所藏明万历四十年吕胤筠刻本。