有些北方经典菜肴,味道独特,分量十足,却始终难以打入南方市场,成为外人眼中的“异类”。

这些菜到底有多“极端”?让南方人直呼“宁愿饿着也不吃?

为什么如此受北方人喜爱的美食,在南方却难以立足?

家乡的味道难以复制

北方菜系的特点鲜明,大火快炒,口味浓郁,讲究的是一个实在。

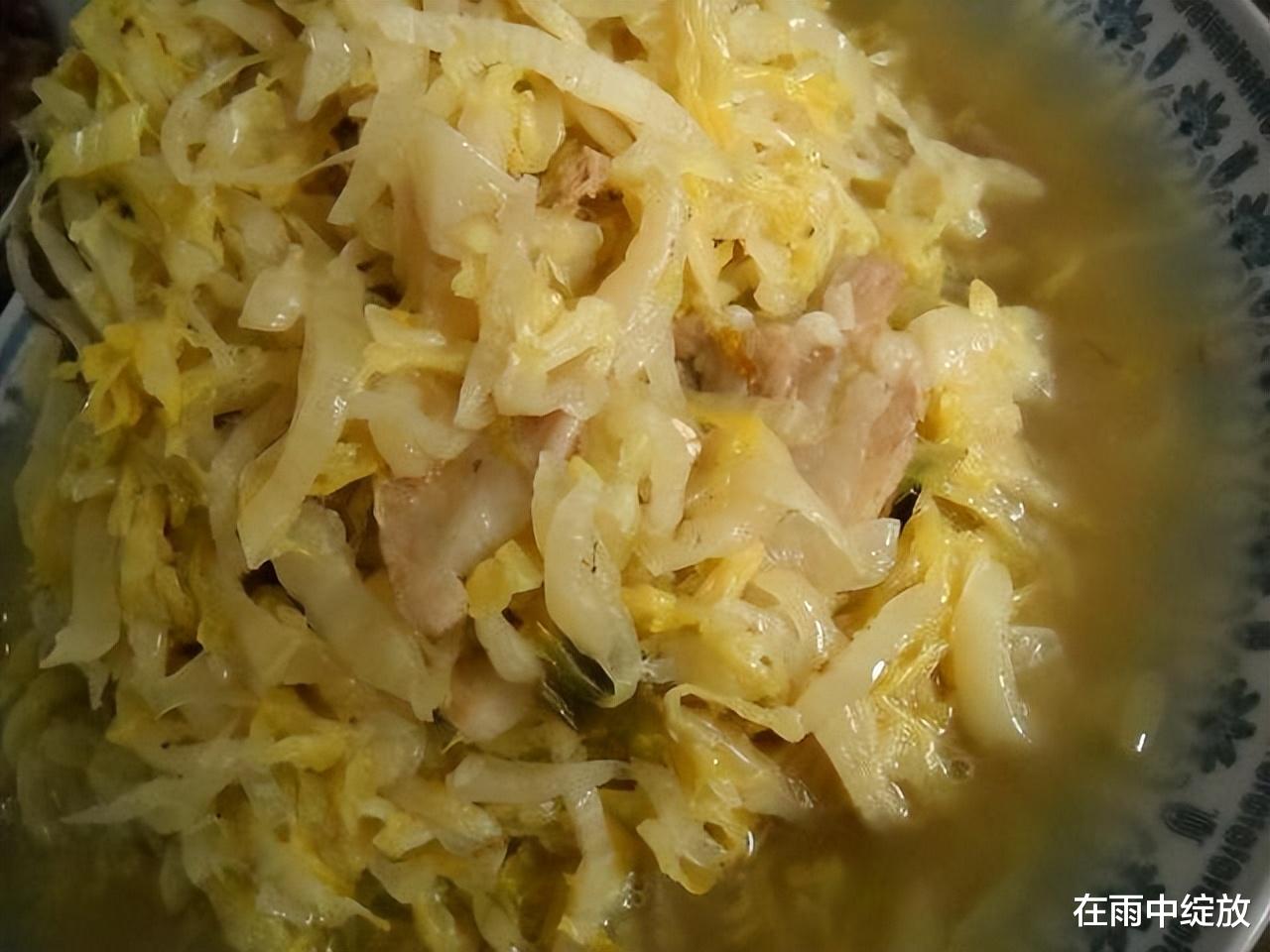

东北菜更是集中体现了这种特色,漫长的寒冬培养了人们对于热量的渴求,一锅热气腾腾的大乱炖,一盘酱香四溢的地三鲜,都诠释着北方人对食物的独特理解。

这种口味偏好不是简单的个人选择,而是一代代人在特定环境下形成的生活智慧。

北方人离不开的大葱蘸酱,每一口葱蘸酱都是记忆的召唤,辛辣的味道刺激着味蕾,也唤醒着游子对家乡的思念。可这样的美食搬到南方,往往遭遇水土不服。

南方人面对大葱的辛辣,酱料的咸香,常常望而却步。这种饮食习惯的差异绝不仅仅停留在口味层面,更是不同地域文化碰撞的缩影。

一方水土养育一方人,千百年的生活积淀,最终凝结成难以跨越的味觉鸿沟。

南北气候造就的味蕾分歧

味蕾的差异源于气候的塑造,深植于每个地域的基因里。南方的水系发达,雨水充沛,田地里四季常青。菜园子里的青菜豆角一年能种好几茬,农户摘下来就能直接炒熟上桌。

这种得天独厚的自然环境让南方人养成了青葱时蔬必不可少的饮食习惯。

从早上一碗清淡的白粥配青菜,到晚上一盘清炒时令蔬菜,南方人的餐桌处处透着清新自然的气息。

对比之下,北方的土地在漫长的冬季被冰雪覆盖,人们不得不提前准备越冬的食材。各家各户秋天腌制的大缸酸菜,晒干的萝卜干,腌制的咸菜,都成了餐桌上的主角。

北方人通过发酵和腌制,不仅解决了储存问题,还创造出独特的美食文化。这种饮食习惯代代相传,形成了深入骨髓的味觉记忆。

北方人钟爱的酱香和咸味,在南方人看来往往显得过于浓烈。一碗老陈醋,在北方是饺子的绝配,可到了南方却显得突兀。

新派美食遇上老味道

北方过年家家户户杀年猪的传统,衍生出一桌丰盛的杀猪菜。大块的五花肉,新鲜的猪血熬制的血肠,热气腾腾的大锅炖,构成了北方人心中最温暖的年味记忆。

而南方人面对这样粗犷的烹饪方式往往感到不适。他们习惯了小火慢炖的红烧肉,讲究火候掌控和调味的精确。

一块五花肉在南方厨师手中,经过反复的火候调节,最终呈现出色泽红亮,肥而不腻的完美状态。

北方厨师追求的是原汁原味,大火快炒突出食材本味。这种烹饪理念的差异,让南北美食呈现出截然不同的面貌。

眼下,很多城市的餐厅试图融合南北烹饪特色,却往往失去了原有的地域特色。

一道改良版的东北乱炖,少了大铁锅和旺火的烹饪环境,味道自然与记忆中的家常味相去甚远。

传统美食的现代困境

科技发展给传统美食带来了前所未有的挑战。猪皮冻这样传统的北方美食,制作过程繁琐,需要将猪皮炖煮数小时,等待胶质自然凝固。

这种耗时耗力的烹饪方式,在快节奏的现代生活中逐渐失去市场。年轻人更倾向于选择快捷方便的速食产品,传统美食面临着无人问津的尴尬处境。

东北的蝉蛹,采摘需要掌握特定的季节,烹饪更是一门技术活。这些独特的地方美食,因为食材的稀缺和制作的复杂,正在逐渐淡出人们的视野。

城市里的大厨们尝试用现代设备改良传统工艺,却总觉得少了几分地道的味道。

传统美食的传承面临着现代化和便利性的双重考验,如何在保持原有风味的同时适应现代人的生活节奏,成了一个难解的课题。

美食变迁见证时代发展

早餐摊位上的胡辣汤,是北方人记忆中冬日清晨的温暖。浓稠的汤底,充足的油花,配上现烤的烧饼,满足了劳动人民对热量的需求。

可这种重口味的早餐,在南方人眼中显得过于油腻。他们更习惯一碗清淡的米粥,配上几样小菜开启一天的生活。

饮食习惯的差异根植于不同的生活方式当中。北方的寒冷气候和体力劳动的需求,造就了高热量的饮食特点。

南方温和的气候和精耕细作的农耕传统,则培养出清淡精致的饮食文化。

随着生活水平的提高,人们对饮食健康的关注度越来越高。传统的重油重盐逐渐不再受欢迎,清淡养生成为新的饮食潮流。

美食无好坏,只有喜好。南北饮食文化的差异恰恰展现了中华美食的丰富多样。

每一种地方特色美食都是当地人智慧的结晶,都值得被尊重和传承。

或许我们不必强求所有美食都能走向全国,保持地域特色反而是延续美食文化的最好方式。

【免责声明】文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。

评论列表