周礼·大司徒所云“日至之景,尺有五寸,谓之地中”。《周礼》所说的“地中”,是以夏至日影与一尺五寸土圭相等而测得。在今河南登封告城镇尚有相传为周公测影台遗存。

班固《东都赋》继承《尚书》“天命观”,将光武帝定都洛邑看作是上应天命、下应民心之举;将光武帝“建都河洛”置于王莽乱政的政治背景中加以叙述,突出光武帝刘秀择都洛阳,是在“下民号而上诉,上帝怀而降鉴”的情形之下,继天而作。这里明显受到《尚书》叙事的影响。

高高在上的“天”,成为人间天子效法的对象,并以“天”来规范“天子”的政治行为。

西周初年,周人一方面利用太室山(嵩山)具有通天的神性来构建洛邑为“天下之中”,另一方面利用貌似客观的土圭测景方式以定“天下之中”。两种定“中”方式虽有不同,但其背后共同指向对北极的信仰,旨在将天子王权的权威性与正统性通过地理自证,在汉代知识与信仰的世界中得到继承与强化。

《左传·昭公三十二年》载东周敬王曰:“昔成王合诸侯城成周,以为东都,崇文德焉。”“文德”一词在春秋时已被广泛使用,与“武功”相对,意谓礼乐教化。《左传·襄公八年》载郑子产曰:“小国无文德而有武功,祸莫大焉。”《论语·季氏》:“故远人不服,则修文德以来之。”周敬王所说的“昔成王合诸侯城成周,以为东都”一事,应出自《尚书·康诰》:“周公初基,作新大邑于东国洛,四方民大和会,侯、甸、男邦、采、卫,百工播民和,见士于周。”贾公彦《周礼正义序》曰:“周监二代,郁郁乎文,所以象天立官,而官益备。”周公居摄而作六典之职,谓之《周礼》。营邑于土中。七年,致政成王,以此礼授之,使居雒邑,治天下。《司徒职》曰:“日至之景,尺有五寸,谓之地中。天地之所合也,四时之所交也,风雨之所会也,阴阳之所和也,然则百物阜安,乃建王国焉。”从此段注释中,可以看到周公作“六典之职”与营建洛邑、致政成王之间的关系。

周公作“六典之职”,是“象天立官”。《周礼》除《考工记》为后人增补外,《天官》《地官》《春官》《夏官》《秋官》开篇均有“惟王建国,辨方正位,体国经野,设官分职,以为民极”几句,这至少说明了建都洛邑在《周礼》中的重要性。也可以说,营建成周是周公制礼作乐的一部分或是重要体现。取象天地的象数思维在其中起了重要作用,它不仅使成周获得了“天地之所合也”的神圣的“地中”地理地位,而且使这一地理空间成为制礼作乐即“崇文德”的文化空间。

周礼·大司徒》曰:用土圭测景方式,说明当夏至影长为一尺五寸时,谓之“地中”。郑玄注云:“景尺有五寸者,南戴日下万五千里,地与星辰四游升降于三万里之中,是以半之得地之中也。畿方千里,取象于日一寸为正……郑司农云:‘土圭之长尺有五寸,以夏至之日立八尺之表,其景适与土圭等,谓之地中。今颍川阳城地为然。’”

西汉末年的《尚书考灵曜》的数理推演很可能出自西汉初期周髀家“盖天说”。周髀家学说提出的“千里景差一寸”,正是以“畿方千里,取象于一寸为正”的象数推理作为基础的。但是“千里影差一寸的关系式,若要成立,必须有一个暗含的前提——天与地为平行平面”,如果没有这一前提,周髀家一切推断都会无从谈起。这显然有象数思维下公理化的预设,为“洛阳为天下之中”的知识建立了一套数理推演的依据,为的是说明它与天地相应的唯一性与合理性。

荀子所言“故王者必居天下之中,礼也”,即把“王者必居天下之中”看作是“礼制”的体现,同时也显示了周公制礼作乐的合法性或合于天地性,这是周初营建洛邑“崇文德”的重要根源所在。

《尚书·康诰》云:“周公初基,作新大邑于东国洛,四方民大和会。侯、甸、男邦、采、卫,百工播民和,见士于周。”

《尚书·康诰》“侯、甸、男邦、采、卫”“五服”与《禹贡》中所言“五服”有别,《禹贡》所言“五服”(甸服、侯服、绥服、要服、荒服)反映的是禹乃至尧舜时的五服制。

《禹贡》“所谓的五服,实质是指以王城所在地为中心、从内到外可以划分为三个大圈:内圈是甸服,亦即《国语》和《荀子》所谓邦内甸服者,地方千里,是王畿之地。中圈在内圈之外,包括侯服和绥服,亦即《国语》所谓‘邦外侯服、侯卫宾服’和《荀子》所谓‘封外侯服,侯卫宾服’者,两服在甸服以外四面各一千里,是大小诸侯所在地,仍属于‘中国’的范围。其使命是推广中原文化,保卫中央和诸侯国的安全。外圈在最外边,包括要服和荒服亦即《国语》里称为蛮夷要服和戎翟荒服、《荀子》称之为蛮夷要服和戎狄荒服者,两服合计又在绥服以外四面各一千里,这里是‘蛮’、‘夷’、‘戎’、‘狄’外族人居住的地方,也是中国流放罪人之处。这种内、中、外三大圈的分布格局,不宜简单地理解成一种政治制度和贡赋制度,而是折射出中原地区与四夷之间的分布态势”。

简言之,《禹贡》五服包含着“天下之中”-中国(中原)-蛮夷这样圈层结构的天下版图模式。《周礼·职方氏》载“九服”:“乃辨九服之邦国,方千里曰王畿,其外方五百里曰侯服,又其外方五百里曰甸服,又其外方五百里曰男服,又其外方五百里曰采服,又其外方五百里曰卫服,又其外方五百里曰蛮服。又其外方五百里曰夷服,又其外方五百里曰镇服,又其外方五百里曰藩服。”《职方氏》“九服”前“五服”即“侯服、甸服、男服、采服、卫服”实与《康诰》“五服”同。其余“四服”是在《康诰》“五服”基础上再加上“蛮服、夷服、镇服、藩服”四服。“九服”与《禹贡》的“五服”虽有别,但其反映的以“天下之中”洛邑-中国(诸夏)-蛮夷圈层结构与内外之别则是相同的。更为重要的是,从《康诰》中的“五服”到《职方氏》中的“九服”,呈现广狭二义“天下”模式,共同反映了洛邑为“天下之中”所具有的凝聚四方诸侯、蛮夷的向心力。

《逸周书·王会》较为生动地记述了成周之会,四方诸侯、四夷来朝的盛况。《礼记·明堂位》:“昔者周公朝诸侯于明堂之位:天子负斧依南乡而立;三公,中阶之前,北面东上;诸侯之位,阼阶之东,西面北上;诸伯之国,西阶之西,东面北上;诸子之国,门东,北面东上;诸男之国,门西,北面东上;九夷之国,东门之外,西面北上;八蛮之国,南门之外,北面东上;六戎之国,西门之外,东面南上;五狄之国,北门之外,南面东上;九采之国,应门之外,北面东上。四塞,世告至。此周公明堂之位也。明堂也者,明诸侯之尊卑也。”详载公、侯、伯、子、男及九夷、八蛮、六戎、五狄之朝位,与《逸周书·王会》相联系,足见成王之东汉京都赋书写“天下之中”洛邑时,也对广狭二义的天下模式给予充分认同,如东汉班固《东都赋》云“目中夏而布德,瞰四夷而抗棱。西荡河源,东澹海漘,北动幽崖,南耀朱垠,殊方别区,界绝而不邻。自孝武之所不征,孝宣之所未臣,莫为陆詟水栗,奔走而来宾。遂绥哀牢,开永昌。春王三朝,会同汉京。是日也。天子受四海之图籍,膺万国之贡珍。内抚诸夏,外绥百蛮”,虽以夸张的手法,写东汉帝国统治疆域之大,超过了西汉的武宣之世,但是“目中夏而布德,瞰四夷而抗棱”,“内抚诸夏,外绥百蛮”的表述,又可见这样的“天下”存在内外之分,即“诸夏”与“蛮夷”(四夷)之别。又如张衡《东京赋》云东汉疆域“北燮丁令,南谐越裳,西包大秦,东过乐浪”,但在东汉直接统辖的疆域内,“重舌之人九译,佥稽首而来王”,也显示出“中国”(诸夏)与“四夷”的边际区分意识。

边际之内的汉帝国直接统辖区域,是以华夏族为主融多民族于一体的地理空间。边际之外,如《东都赋》所云“僻界西戎,险阻四塞,修其防御,孰与处乎土中,平夷洞达,万方辐凑?”其中就包含着仁者无外、地理处中的影响力。白虎通·王者不臣:“夷狄者,与中国绝域异俗,非中和气所生,非礼义所能化,故不臣也。”中国之民,乃“中和气所生”,为“礼义所能化”,故“地中”洛邑所具备“中和”之气的地理优势就显现出来了。

《白虎通·礼乐》言:“先王推行道德,调和阴阳,覆被夷狄,故夷狄安乐,来朝中国。”而夷狄来朝中国,也是天子居中,和调阴阳以至覆被夷狄的结果,也就是班固《东都赋》所云“王者之无外”的政治境界。所以“天下之中”不仅具有凝聚汉民族地理空间的作用,而且也是含化四夷的王权空间,因而也显示出“天下之中”所具有的四夷向心的民族凝聚力,这可以说是“天下之中”的洛邑“崇文德”的最高体现。

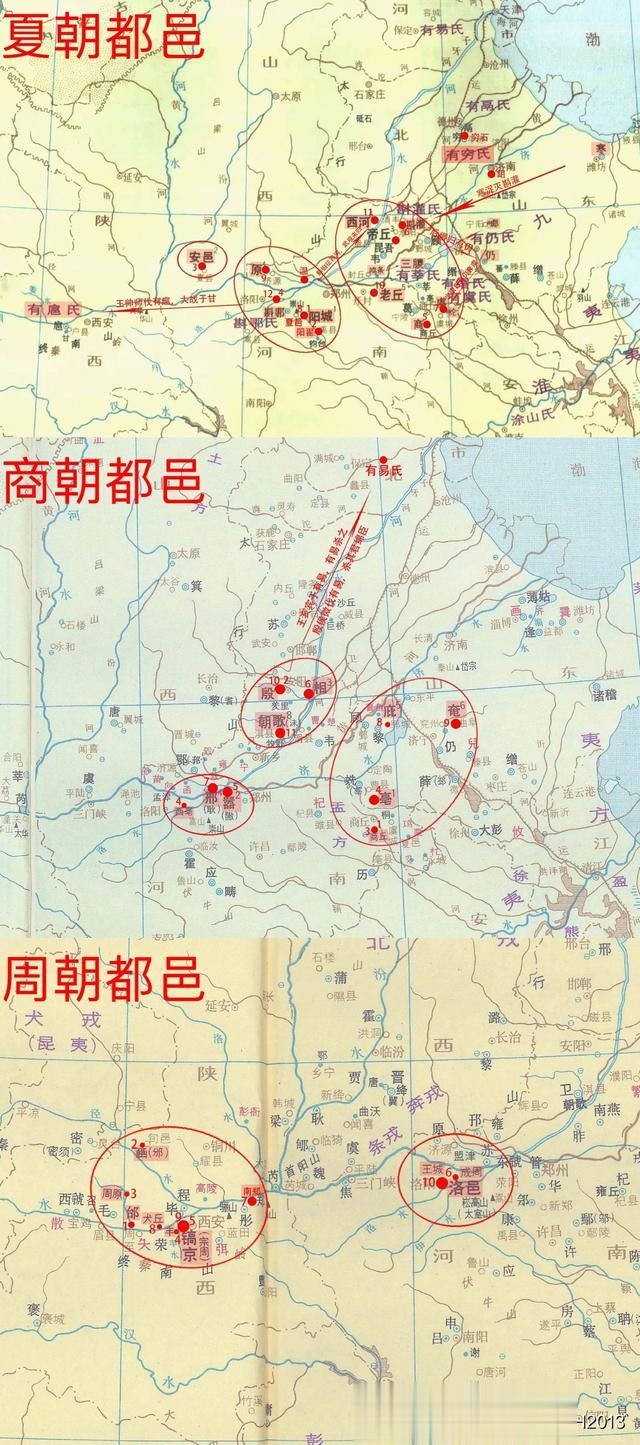

傅斯年的《夷夏东西说》,从地理角度揭示了位于中原西部的夏、周与位于东方的东夷族商之间的争斗与融合,“以考察古地理作为研究古史的一个道路,似足以证明三代及近于三代之前期,大体上有东西不同的两个系统。这两个系统,因对峙而生争斗,因争斗而起混合,因混合而文化进展。夷与商属于东系,夏与周属于西系。”夏之后的商、周两个王朝,一属东夷,一属西戎,在向中原迁徙的过程中,也同时汇入华夏民族。而夏朝从启开始都阳城,其地域即《度邑》篇记载的武王所说的“自洛汭延于伊汭,居阳无固,其有夏之居”,也可看出西周对夏朝处中的推重。

早期中国对洛邑为“天下之中”的书写,既有着“天下之中”所包含的宗教性遗留,又显示出以圭表测景以定地中的数理推衍,并共同指向对斗极的信仰,目的是从“天地之所合”角度构建“王者必居天下之中”的政权正统性。周公制礼作乐“崇文德”的运作,无疑是西周政治史上的一次人文转向。测景所显示的象数思维,其目的是在数理推衍下建立起洛邑为“天下之中”地理层面的真实性与唯一性,并以“天地之所合也”法象天地的思维确定制礼作乐的必要性与合理性,从而提升礼乐地位,达到合和人间秩序的本体论高度。洛邑不仅成为疆土之下汉民族的“天下之中”,同时也是协和万邦、四夷向戴的“天下之中”。洛邑为“天下之中”这一地理观生成于西周,有着尧舜以来追“中”的历史积累。中国第一部政书《尚书》、出土和传世书类文献如《逸周书》以及《诗经》中都有着丰富的记载,经《左传》《周礼》《礼记》《大戴礼记》《史记》等典籍的推阐,洛邑为“天下之中”的丰富内涵得以进一步明晰,具有汉代法典性质的《白虎通》以及两汉具有“体国经野”性质的大赋对“建武之制”以及“永平之政”的书写,进一步推演了洛邑为“天下之中”的丰富内涵,标志着洛邑为“天下之中”这一集地理、政治、文化与民族于一体的地理观在东汉的确立,并对此后王朝择都选址及择中而治的政治理念产生深远的影响。汉族对华夏族政权核心区域的认同,即对洛邑为“天下之中”的中心的认同。但是秦及西汉的政权核心区域,即天子所在的都城,却迟迟未效法三代居中,只有到了东汉,光武帝“思和求中”,择都洛阳,使东汉政治核心区域,即天子所居之都居中,在政治、文化与地理上与三代一致。在东汉时,汉人已有表示一个族的共同体的族之意,以与‘羌胡’等其它民族相区别。即是说,我们今天所称的‘汉族’的‘汉’,是源于汉朝的‘汉’”。可见,如果说汉族族称始见于东汉,那么,汉族族称的形成与东汉王朝对三代政治文化核心区域洛邑为“天下之中”的认同是同步的,且这种认同不仅是地理的,也是政治、文化与民族的。也只有在这一点上,东汉对三代政治与文化的对接,才显得更加明晰和富有意义。曹丕禅汉,此后魏晋南北朝基本处于南北分裂对峙的状态。南北对峙下政权正朔之争,很大程度上是以洛阳为中心的中原地区作为政权正统性的地理自证为前提的,同时这种地理自证不仅是地理意义上的,也是政治、文化与民族意义上的。刘渊以“汉”为国号,尊汉室刘氏为先祖,赫连勃勃自认为夏后氏之苗裔,国号“大夏”,北魏则尊黄帝为先祖,反映了五胡十六国北朝对华夏族共同体的认同。梁朝陈庆之北至洛阳,声称“魏朝甚盛,犹曰五胡。正朔相承,当在江左,秦皇玉玺,今在梁朝。”中原士族杨元慎言南迁政权是“江左假息,僻居一隅”,且南方“地多湿蛰,攒育虫蚁,壃土瘴疠,蛙黾共穴,人鸟同群。短发之君,无杼首之貌;文身之民,禀蕞陋之质。浮于三江,棹于五湖。礼乐所不沾,宪章弗能革。虽复秦余汉罪,杂以华音,复闽、楚难言,不可改变”。即使有国家政权的存在,“虽立君臣,上慢下暴。是以刘劭杀父于前,休龙淫母于后,见逆人伦,禽兽不异。加以山阴请婿卖夫,朋淫于家,不顾讥笑。卿沐其遗风,未沾礼化,所谓阳翟之民,不知癭之为丑”,这是从文化上贬低南朝政权;杨元慎对北魏却竭力颂扬:“我魏膺箓受图,定鼎嵩洛,五山为镇,四海为家。”其中“定鼎嵩洛”就是北魏政权正统的地理自证。北魏“移风易俗之典,与五帝而并迹;礼乐宪章之盛,凌百王而独高”,在民风与礼化上远高于梁朝,其言语间的底气就来自洛阳为“天下之中”的地理观的认同。东晋衣冠南渡,北方汉族政权第一次被迫南迁,地理与政权、文化上的错位,使得南迁政权面临政权地理失中的内在焦虑与外在压力。东晋南朝政权不断北伐的同时,也在积极建构以建康为中心的天下版图,但是这一天下版图的模式仍然未脱离洛阳为天下之中的知识谱系与话语方式,深刻地反映出洛邑为“天下之中”对南迁政权构建以建康为中心天下版图的巨大影响。这一影响在南北朝之后的隋唐大一统时代仍然存在,隋炀帝将政治中心从大兴(长安)转至洛阳,唐武周时期以洛阳为神都,均受到洛阳为“天下之中”地理观的影响。

南宋郑樵在反思北宋建都汴京时言:“宋祖开基,大臣无周公宅洛之谋,小臣无娄敬入关之请,因循前人,不易其故。逮至九朝遂有靖康之难,岂其德之不建哉?由地势然尔。”汴京与洛阳均处河南。郑樵所说“因循前人,不易其故”者,概指宋太祖赵匡胤迁都洛阳之念没有实现。开宝九年(976),赵匡胤西巡洛阳,动议迁都洛阳:“吾将西迁者无它,欲据山河之胜而去冗兵,循周、汉故事,以安天下也。”所谓“循周、汉故事”就是效法周、汉建都“天下之中”的洛阳以安天下。宋真宗时,西京父老恳祈驻跸,宋真宗因谓宰臣曰:“周公大圣人,建都据形胜,得天地正中,故数千载不可废,但今艰于馈运耳。”这也可看到洛邑“得天地正中”地理观在北宋的影响,虽然宋真宗以“今艰于馈运”而未进行迁都。天子必居天下之中”地理观已经内化为都城建设的核心理念。洛阳居“天地之所合也”的“天下之中”所产生的“中和”的礼乐文化空间,更是成为历朝历代治国之根本而被继承。

可以看到,生成于西周、确立于东汉的洛邑为“天下之中”地理观,经过魏晋南北朝隋唐的发展,已嵌入都城建设及文明史的进程之中。洛邑为“天下之中”在概念层面等同于《尚书》中的“土中”,《周礼》中的“地中”。

吕氏春秋·审分览:“古之王者,择天下之中而立国,择国之中而立宫,择宫之中而立庙。天下之地,方千里以为国,所以极治任也。”

《荀子·大略》篇言:“欲近四旁,莫如中央,故王者必居天下之中,礼也。”史记及《逸周书》有三个方面的相同信息:一是武王伐纣后思营东都洛,乃是“天之明命”,“我未定天保”就是没有完成天命,所以武王忧心如焚,夜不能寐;二是“定天保”,一定要“依天室”,一定要“无远天室”;三是所“定天保”(即洛邑)的四周地理形势乃是“自洛汭延于伊汭,居阳无固,其有夏之居。我南望过于三途,北望过于有岳,鄙顾瞻过于河宛,瞻于伊洛”。这是周武王对大邑成周的选址勘探。这里一系列与“天”相关的“天命”“天保”“天室”,就隐喻着“天下之中”的宗教性指向。将《逸周书·度邑》和《作雒》两篇联系起来看,周人所定“天保”之地就是洛邑,那么,《度邑》中周武王反复强调的所“依”及“无远”的“天室”也就在洛邑附近。对于“天室”,有多种阐释。唐张守节《史记正义》曰:“定知天之安保我位,得依天之宫室。”“天之安保我位”,此“位”,即《周礼·天官》“惟王建国,辨方正位”之“位”。郑玄注曰:“正位,谓定宫庙。”《史记正义》所说“天之宫室”即“天之中宫”。司马迁《史记·天官书》把星空区划为五官(五宫),云:“中宫,天极星,其一明者,太一常居也;旁三星三公,或曰子属。后句四星,末大星正妃,余三星后宫之属也。环之匡卫十二星,藩臣。皆曰紫宫。”又云:“斗为帝车,运于中央,临制四乡。分阴阳,建四时,均五行,移节度,定诸纪,皆系于斗。”据此,《史记正义》谓“天室”为“天之宫室”,应是指中宫紫微。另一种解释,“天室”即“太室山”,也就是嵩山。《左传·昭公四年》:“周幽为大室之盟。”杜预注曰:“大室,中岳。”而嵩山又称作“太室”“天室”山,嵩山“骏极于天”(《诗经·嵩高》),是可以通“天室”(紫微宫)的一座高山,这应是嵩山也称为“天室”的主要原因。所以,林沄认为“可以推想太室山在古代有通天的神圣性质,这座山古称‘天室’或许正表明了这种性质”。以上两种解释并不矛盾,张守节《史记正义》说出了“依天室”的天文背景,但是遗落了“依天室”的地理坐标,这是正义释义在后世不彰的原因之一。因为天极邈邈,如何将“天中”与“地中”二者对接,周人采用了具有通天神性的地标“太室山”即嵩山作为下界地中,这里沿用昆仑为“帝之下都”的神话思维,恰显示了“依天室”的宗教指向。天之宫室(紫微宫)、嵩山(天室)与天保之地(东都洛邑)之间的关系也就昭然若揭,其所指向的正是对“天之宫室”中宫北极星的崇拜。“可知当时人以为真正的‘中’,实际上是指阳城和洛邑之间的那座太室山,因为它是传统的通天圣山,故被认为是‘天下之中’的表识。”如果说嵩山是可以上通中宫的“天下之中”,那么“依天室”“毋远天室”即在嵩山附近选址而定的“天保”,也就是处于土中的洛邑。所以司马迁用“天下之中”专称东都洛邑,这里的“天下”固然有“疆域”“疆土”的意味,但其所指向的是北极星所在的中宫(天)之下的“土中”,在此层面上的“天下之中”首先指向的是天文,其次才指向地理,揭示了“天下之中”的“天文”与“地理”双重维度的内涵。当我们习惯了将“天下”仅看作是统辖的疆土时,中宫紫微即天之宫室与嵩山(天室山)之间的宗教性关联也就遗落在我们的视野之外了。其实,不仅“天下之中”就是“土中”,到具体文本,“土中”与“天中”相互定义下的“天”的宗教性指向立即呈现。

《尚书·召诰》:“王来绍上帝,自服于土中。旦曰:‘其作大邑,其自时配皇天。毖祀于上下,其自时中乂。王厥有成命,治民今休。’”所谓“绍上帝”“配皇天”,孔颖达曰:“王者为天所子,代天治民,天有其意,天子继天使成,谓之绍上帝也。天子设法,其理合于天道,是为配皇天也。天子将欲配天,必宜治居土中”,“用是土中致治,当于天心,则王其有天之成命,降福与之,使多历年岁治民,今获太平之美。”所谓“天心”,指天的核心北辰。《春秋公羊传·昭公十七年》:“北辰亦为大辰。”何休注:“北辰,北极,天之中也。”徐彦注:“即《释天》云‘北极谓之北辰’,李氏云‘北极,天心,居北方,正四时,谓之北辰’,孙氏、郭氏曰‘北极,天之中,以正四时,谓之北辰’是也。云天中也者,以天面言之故也。然则谓之极者,取于居中之义矣。”有天面就有地面;有天中就有地中。天中,又谓天心,即北极。《周礼·大司徒》所云“日至之景,尺有五寸,谓之地中”。《周礼》所说的“地中”,是以夏至日影与一尺五寸土圭相等而测得。在今河南登封告城镇尚有相传为周公测影台遗存。古人将天心与地中、天中与土中上下对应,赋予了地中神圣的地位,成为“继天而作”的政权合法性的代指,这应该是“王者必居天下之中”蕴含的天文、地理与政治权力等多方面的内涵,并在中国最早政书《尚书》的历史叙事中有着明显体现。这里将天子与天进行关联的思维甚显,将“天子必宜居土中”看作“天子将欲配天”的表现。可以说,西周对“地中”的追求,居于首位的心理诉求是天文中心,在空间上将天上的“北辰”与地上的“地中”进行天地对接,从而完成了“地中”所享有的“譬如北辰,居其所,而众星共之”的政权神圣空间的建构,以及“王者必择中而居”所具有的政权正统性的地理自证。周人构建的宗教性的“天下之中”洛邑的政治目的非常明显。除了政权正统性的地理自证外,就是借洛邑为“天下之中”构建至高无上的人格神——天,天子“自服土中”,继天而作,从而构成了“天-天子-臣民”这样具有层极区分的王权亦即神权空间。两汉经学昌盛,特别是天人感应说与东汉谶纬说的进一步推衍,使得这一空间中的“天”的人格意志有增无减。班固《东都赋》继承《尚书》“天命观”,将光武帝定都洛邑看作是上应天命、下应民心之举;将光武帝“建都河洛”置于王莽乱政的政治背景中加以叙述,突出光武帝刘秀择都洛阳,是在“下民号而上诉,上帝怀而降鉴”的情形之下,继天而作。这里明显受到《尚书》叙事的影响。高高在上的“天”,成为人间天子效法的对象,并以“天”来规范“天子”的政治行为。《白虎通·京师》:“王者京师必择土中何?所以均教道,平往来,使善易以闻,为恶易以闻,明当惧慎,损于善恶。《尚书》曰:‘王来绍上帝,自服于土中。’圣人承天而制作。《尚书》曰:‘公不敢不敬天之休,来相宅。’”这里对“王者必即土中何”的解释,两引《尚书》,一见《康诰》,一见《洛诰》,其阐释核心仍指向天人关系,即“圣人承天而继作”以及立都“土中”是对天命的依附。《白虎通·爵》言:“天子者,爵称也。爵所以称天子何?王者父天母地,为天之子也。故《援神契》曰:‘天覆地载,谓之天子,上法斗极。’……《尚书》曰:‘天子作民父母,以为天下王。’”这里通过“天子”乃是天授予王者的爵称,将天子的名号最大程度合法化了;因而对“天子”的要求,也就是“上法斗极”,则天行政。并以“天覆地载”形容天子之德,也就是《尚书·洪范》中所说的“天子作民父母,以为天下王”。可以看到,东汉具有法典性质的《白虎通》中天子“爵称”、天子“上法斗极”等思想都受到经学的影响。张衡《西京赋》尤其注重“天子”祭天时的身份确认,对明帝“则天行政”的书写,都是天子“上法斗极”思想的具体呈现西周初年,周人一方面利用太室山(嵩山)具有通天的神性来构建洛邑为“天下之中”,另一方面利用貌似客观的土圭测景方式以定“天下之中”(详后)。两种定“中”方式虽有不同,但其背后共同指向对北极的信仰,旨在将天子王权的权威性与正统性通过地理自证,在汉代知识与信仰的世界中得到继承与强化。司马迁运用的“天下之中”一词,颇与《逸周书·作雒》的思想相契合:“周公敬念于后曰:予畏周室克追,俾中天下。及将致政,乃作大邑成周于土中。城方千七百二十丈,郛方七十里。南系于洛水,地因于郏山,以为天下之大凑。”这里“俾中天下”的“中天下”即是司马迁《史记》“天下之中”所本,《汉书·娄敬传》作“天下中”。《作雒》又云“以为天下之大凑”,为司马迁“天下贡赋道理均”所本。如果说这里只是语词与意义层面的沿袭,那么在《史记·周本纪》中,司马迁对周武王建“天下之中”大邑成周,朝思暮想乃至废寝忘食的一段描写,就突显了周代“天下之中”的宗教性指向。司马迁《史记》中有洛邑为“天下之中”,司马迁在《史记·周本纪》称周公云“此(洛邑)天下之中,四方入贡道里均”,《刘敬传》载刘敬(又名娄敬)云:“此(洛邑)为天下之中也,诸侯四方纳贡职,道里均矣。”“三河在天下之中”,司马迁在《史记·货殖列传》言:“昔唐人都河东,殷人都河内,周人都河南。夫三河在天下之中,若鼎足,王者所更居也,建国各数百千岁。”他认为河东、河内、河南“三河”之地并在“天下之中”,而河东尧都、河内殷都与河南周都,三者若鼎足。可见,司马迁对“三河在天下之中”的认定,也是以帝王择都作为判断标准。

司马迁是“以王者必居天下之中”作为判断的。司马迁认为“三河在天下之中”,又说王者更相择居,若鼎足,似乎形成“天下之中”。其实司马迁对“天下之中”的记述反映了尧舜三代对“天下之中”孜孜以求的历史。清华简《保训》把成王营定洛邑看作是对周文王“寻中”思想的实践,而这一思想又来源于商代上甲微“寻中”及虞舜时代“求中”的历史记忆。《尚书·五子之歌》其三曰:“惟彼陶唐,有此冀方。”伪孔传曰:“陶唐,帝尧氏,都冀州,统天下四方。”孔颖达《正义》曰:“以天子王有天下,非独冀州一方,故以‘冀方’为‘都冀州,统天下四方’。

尧都平阳,舜都蒲坂,禹都安邑,相去不盈二百,皆在冀州,自尧以来其都不出此地,故举陶唐以言之。”尧都平阳(今山西临汾市)、舜都蒲坂(今山西永济市)、禹都安邑(今山西夏县西北禹王城)三个都邑均在河东。司马迁所说的“唐人都河东”举尧以代称尧舜禹,这样就将上古对“天下之中”的追求推至传说中的尧舜时代。夏都阳城,殷都河内,周都洛邑,夏、商、周之都皆在河南。司马迁所说的“三河在天下之中”,近来得到出土文献的支持。

据陶寺出土的测影圭尺,认为:“根据陶寺都城遗址的考古证据及考古指证的证据链,可知现有考古资料多角度指证陶寺乃‘尧都平阳’。陶寺中期王墓出土圭尺,其地中刻度,从物证的角度说明最初‘中国’的含义是地中之都,中土之国。陶寺是最初的‘中国’。‘尧舜禹传说时代’不是传说,是真实存在的信史;中国最早的国家社会不是夏朝,而是‘帝尧邦国’,甚至更早。”从传世文献与考古资料结合来看,尧舜时代即有“天下之中”的追求。

尧舜以来对天下之中的孜孜以求,至周公建成洛阳定中,周成王“自服于土中”、“绍上帝”、“配皇天”,标志着以洛阳为“天下之中”地理观的生成。洛阳特殊的地理位置及成周的文化积淀,居安思危的政治态度及强烈的忧国保民的为政精神,方能保证汉王朝长治久安。

洛阳因周公、成王以德治国的方针,向来尚俭,因而迁都洛阳是改变长安地理文化环境对汉朝国运影响的一个重要举措。

到了东汉,光武帝刘秀“思和求中,睿哲玄览,都兹洛宫”(《东京赋》),择都洛邑,实现了对西周政治与文化的继承。