《雍正王朝》的主题曲《得民心者得天下》,其中有一句歌词这样唱道:“一心要江山图治垂青史,也难说身后骂名滚滚来。”准确地形容了改革者“孤勇者”的形象。纵观中国历史,改革的成功者并不多,在古代,真正改革成功的可能只有商鞅,而其他的改革,比如王莽改革,王安石变法,张居正变法,雍正改革,改革效果都不甚理想。明明是利国利民的好事,但为什么改革这么难呢?

一、改革为什么很难

那么改革为什么这么难呢?我们先从源头探究,一个人什么时候会想到改变呢?“穷则思变”,历代统治者也值只有出现问题,难以适应社会变化和状况的时候,才会想到改革。但统治者想改,未必代表了其他人的意愿。

改革是牵一发而动全身的,触动了原有利益集团,会涉及政治权利和经济利益。所以改革就意味着旧有阶层利益的再分配,原有利益集团认为动了自己的蛋糕。他们认为维持现状就好,不想心甘情愿地交出权利和利益,反正改革也不一定成功,还不如原封不动。旧势力往往会团结一致向改革者施加压力,甚至发出生命威胁。

改革是让国家和中低层民众得到好处,假如技术革新快,各个阶层的利益都能增加,进行改革倒也未尝不可。而偏偏封建古代,技术革新的速度十分慢,生产力无法短时间内进行大幅度提升,这就导致蛋糕无法做大,要想让国家和中低层民众得到好处和实惠,就必须拿士绅地主阶层和官僚阶层开刀。当然也有特殊情况,比如爆发农民起义,利益阶层也会被迫进行改革。

比如雍正实行士绅一体当差一体纳粮制度。过去只要读书人考上了功名,哪怕是秀才,那都可以不用当差纳粮了。这是封建统治者为了笼络人才做出的政策性让步。雍正皇帝认为士绅也必须要当差纳粮,不能跟百姓区别化对待。这当然刺痛了贵族官员们的神经,遭到严重反对,乾隆登基后立刻废除了这项制度。

二、成功改革的必备条件

成功的改革需要很多必备条件,缺少任何一个条件,都会导致最终的失败。

首先是,需要有上层统治者强有力的支持。商鞅的改革能够成功,就是碰上了一心变法图强的秦孝公。商鞅的改革触动了太子集团的利益,商鞅承办了太子的师傅和公孙贾,一个被割了鼻子,一个在脸上刺字。随即商鞅又处死了阻碍变法的祝欢及几百名违法乱纪之人,终于起到了敲山震虎的作用,彻底扫清了变法路上的拦路虎。

但相比之下,王安石的改革就没有强力支持。宋神宗不是强有力的执行者,宋代的皇帝又比较温和,遇到大的阻力就退缩了。以至于在两宫太皇太后,皇太后、以及元老重臣司马光等旧势力的反对下,新法的实施举步维艰。宋神宗去世后,司马光执掌大权,立刻废除新法,挟私报复,打压旧党势力。中国历史上,支持变法的君主,我们一个手的指头就数得过来,魏文侯支持李悝、秦孝公支持商鞅、王莽支持自己、宋神宗半支持半不支持王安石、张居正和雍正都是支持自己。

其次是,改革要适应社会生产力,循序渐进的进行。上面说到了旧势力强大,但是大家也不要对旧势力阶层有偏见,他们当中的很多人决定了国家的发展走向。有时候皇帝并非不想得罪旧势力阶层,而是中央的统治力并没有那么强大,离开了既得利益阶层,可能国家机器运转都不灵了。所谓“破家的县令,灭门的府尹”,士绅地主阶层和官僚体系对于普通民众来说,是真正掌握他们生死的大人物。有的人改革初衷是好的,但是步子迈得过大,急于求成,最终导致了改革的失败。

步子迈得过大的改革者,最典型的要数王莽。他实行王田制度,将全国土地改成国有土地,私人不得拥有土地,更不能买卖土地。王莽的想法是好的,为了解决西汉末年严重的土地兼并。但是这种做法显然有些操之过急,为什么?

因为,新朝谁拥有的土地最多,谁最有可能拥有超额的土地,答案毋庸置疑,那就是支持王莽做皇帝的那些地主豪强。王莽要想从他们手中抢夺土地,无疑是虎口夺食。假如王莽能够在皇权稳固,天下安定之后在循序渐进,用“温水煮青蛙”式的方法从这些地主豪强们的手中一点一点的拿走他们侵占的土地,那“王田制”倒是大有可为。这种大踏步的改革方式,自然遭到了旧有势力的反扑。统治者如果改革措施不当,自己的地位都有可能不保。

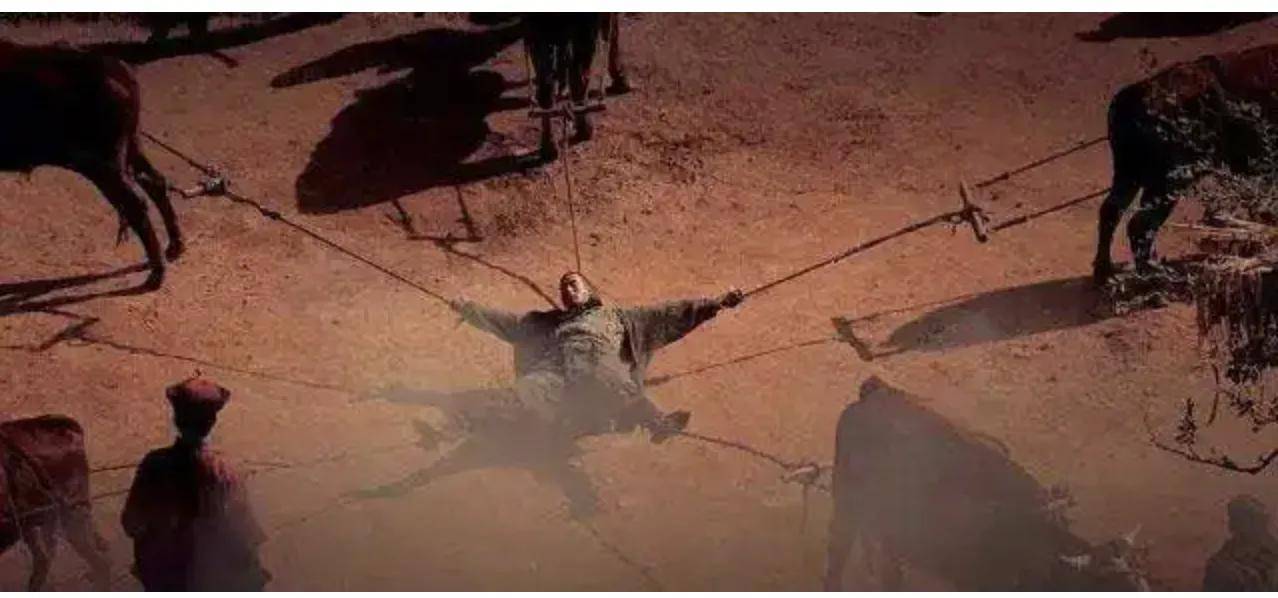

第三是,臣子必须给力,愿意给君主当枪子,有着视死如归的气魄。变法要得罪旧势力,有几个人愿意得罪这些人,做出损人不利己的事?商鞅的变法固然成功,但商鞅本人却得罪了无数权贵,落得死后五马分尸的下场。张居正的结局也并不完美,在他死后不久便遭到朝臣倾轧,皇帝的反噬。张氏一族受尽屈辱,兄弟、诸子被流放。

三、改革的成果

商鞅变法,是史上少有的成功案例,为秦始皇统一六国,打下了坚实的基础。经过商鞅变法,秦国在经济上,改变了旧有的生产关系,废井田开阡陌,从根本上确立了土地私有制;在政治上,打击并瓦解了旧的血缘宗法制度,使国家机制更加健全,中央集权制度的建设从此开始。

虽然王安石变法大打折扣,纵是如此,新法带来的变化还是显著,增加了财政收入,使军事实力增强,在与西夏的交战中收复故地两千里。“青苗钱”“免役宽剩钱”“市易息钱”等税收项目,既打击了官僚和豪绅大地主的隐田漏税行为,又防范大商人对市场的操纵和垄断,使得国库积蓄大幅增加。到宋神宗时期,国库可保证朝廷 20 年财政支出。

张居正的改革,通过整顿吏治,颁布实施考成法,使明朝吏治得到澄清,行政效率大为提高加强边防,派大将镇守边关,改善与少数民族关系,册封蒙古俺答汗为顺义王,与蒙古互市;兴修水利,清丈全国田地;改革税制,颁布实施一条鞭法,财政收入达到700万两,国库存粮够支10年,明王朝重新焕发生机。

一个改革者是值得我们肃然起敬的,固然他是为了自己的统治考虑,但他也拿出了超凡脱俗的勇气,是真心为国家的未来和前途着想。改革者得罪的人中不乏文人,他们会用自己的笔杆子抹黑当时的君主,所以这就需要我们拨开重重迷雾,探寻历史真相中那个改革者的真实面目。