文/托马斯·特劳特曼

雅利安人驾着马车征服北印度之后,随着车战的衰落和骑兵战的兴起,北印度基于热带的自然条件,出现了与骑兵相似、由人骑乘作战的象兵。象兵应该是由精通骑乘的骑马民族发明的,并且,庞大的战象基于其威慑力,成为印度王权的象征。

请输入标题 bcdef

本文欢迎转载。

印欧人用马车而非战象征服印度

现存最早的梵语文献《梨俱吠陀》(Ṛg Veda,公元前1400年)记载的是雅利安人的文化,而雅利安人的战争文化以武士阶层为基础。

武士阶层被称为“刹帝利”,他们驾驭着由两匹马牵引的战车。相比之下,其他作战形式的武士地位较低,他们骑马或步行,随同在身份高贵的战车武士身边。

这种文化观念贯穿于整部文献之中,尽管这部文献主要由赞美诸神的诗歌构成。

这些神祇的形象与人类相似,但外形高贵,因此能够出现在供奉仪式和宴会之上。

如诗歌中所描述的那样,所有神祇都驾驶着战车;赞神诗歌要求国王把战车和牵引战车的马以及其他东西作为祭品献给祭司;这些祭品也会赏赐给诗人,以表彰他们创作的这些诗歌特别灵验,甚至可以邀请诸神驾驶战车降临于宴会。

这种战争文化源自何处,又与更早时期的印度河文明有着怎样的关系?

一些学者认为,《梨俱吠陀》里的雅利安人与印度河文明的民族是同一个族群。

但是,该观点最大的问题在于,虽然印度河文明的物质遗迹表明他们已经使用着由牛牵拉的实轮车,但这并不意味着他们会使用真正意义上的辐轮战车,甚至不能说明他们会使用马匹,因为辐轮和马都不是印度本土的产物。

因此,大多数学者认为,雅利安人大约是在公元前1400年,同其语言上的亲族——同属战车武士的伊朗人——分道扬镳,从西北地区进入印度。

印欧人史无前例的史前大征服

近几十年来,考古学家在乌拉尔山东南的南俄草原发现了已经开始使用战车的民族。

该民族的遗迹似乎在地点、时间及出土物上都跟语言学者推断的印度-伊朗语族的祖源文化相一致,也就是辛塔什塔(Sintashti)文化。这一语族也就是梵语和伊朗诸语言的源头。

在遥远的土耳其博加兹克渭(Boghazkeui),人们从用楔形文字书写的赫梯人档案中发现了一份文献;该文献记载了驾驭战车及其马匹所需的知识,这些知识非常复杂且具有专业性。

赫梯人的帝国依赖战车技术。这个帝国还统治着邻国米坦尼,米坦尼的上层使用他们统治者的语言赫梯语,但最初他们使用的是一种接近于梵语的印度-雅利安语。

米坦尼保留了原初语言的一些词语,主要是一些神祇的名字和关于战车作战、战车比赛的专业技术词语。这些词语与《梨俱吠陀》中的梵语非常相似。

米坦尼的武士阶层并非来自印度,而是来自南俄草原。他们分裂出两支,一支向地中海迁徙,另一支则进入印度。

上面所提到的这份文献是来自米坦尼的一位驯马师基库利(Kikkuli)所写的手册,该手册大约在公元前1300年用赫梯语和楔形文字撰写而成,其中介绍了牵引战车的马匹需要接受严格的耐力训练,该训练要持续7个月。

虽然由赫梯语书写而成,但该文献保留了印度-雅利安语中与管理牵引战车的马匹有关的几个专业技术词语。

简言之,这一证据表明,雅利安人是从一个有马匹和战车的草原进入印度北方的。

草原不在大象生活的范围之内。而印度是一个拥有大象和森林的国度,马匹只能依靠进口。

随着雅利安人在印度次大陆进一步向东和向南移动,他们需要付出巨大的努力和代价才能维持以马为基础的武士文化。

吠陀时代是战车的天下

《梨俱吠陀》有一段值得注意的描写,将大象称为“有一只手的野兽”,梵文为“mṛga hastin”。这只手就是象鼻——让人想起了埃及的阿蒙阿姆哈布铭文中也将象鼻称为“一只手”。

这表明,对吠陀时代的雅利安人来说,大象是一种新奇的生物;在他们的语言中没有对应的词汇,所以就创造出了一个描述性的词语“hastin”。

正如本书所指出,“hastin”一词保留在了现今的印地语中,即“hāthi”。“Mṛga”为“野生动物”之意,与“驯化动物”之意的“paśu”一词相对。

当然,与更早时期印度河文明的印章和铜板以及晚些时期的古典梵语文献一样,这只能说明大象本质上是一种野生动物,属于森林而不属于村庄。

这里不是要否认驯化的存在;并不能说大象从未在野外被捕获和驯化。那么,有没有证据能证明,大象在早期吠陀时代是未驯化的野生动物呢?

认为早期吠陀时代不存在捕获训练大象,证据就是在《梨俱吠陀》时代,人们及其信仰的神祇都没有使用大象甚至骑大象的现象.

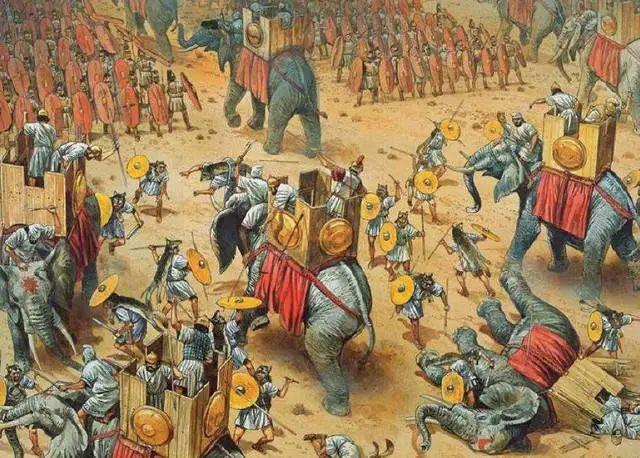

这一点我们可以从有关战争的描述中看到。军队由战车和步兵构成,可能还有一些骑兵,但是没有大象。战象是在吠陀时代晚期出现的。

印度的战争史文献也认为战象是吠陀时代晚期产生的。

学界一致认为,梨俱吠陀时期的雅利安人没有使用战象;而萨尔瓦·达曼·辛格则是唯一一位持不同观点的学者,其看法可见于他关于吠陀时期战争方面的知名作品。

他非常坚定地认为,有证据表明,在吠陀时代之前的印度河文明时期已经存在驯化大象。

萨尔瓦·达曼·辛格提供了《梨俱吠陀》的部分段落;其中可以解读出在没有战争的情况下大象被捕获和训练的相关线索,但是连他也不得不承认,战车依然是最重要的,并且对战象采取了谨慎的态度:“我们认为在梨俱吠陀时期,(在战争中)使用大象并非不可能。”

不过,即使“并非不可能”,也很难得到证据支持,因为如果战象为人所知,那么吠陀文献的作者在描绘战争场面时就不可能不谈及战象。

证明战象出现于吠陀时代晚期而不是早期的证据有两个方面。

第一,《梨俱吠陀》中所有神祇都驾驶着战车。只有到了稍晚时期,印度教诸神才有各自特定的动物坐骑。

这一现象的典型案例为“天帝”因陀罗(Indra),在最早的文献中他驾驶着战车出现,但是在后来的文献中则骑着白象伊罗婆陀(Airāvata)。

第二,《梨俱吠陀》中大象从未成为王室赠礼,而在晚期吠陀文献中,大象则在王室赠礼中占据一席之地——事实上,它们成为最重要的赠礼。

整体来看,大象在吠陀时代的王室祭祀中仅仅扮演了边缘且晚近的角色。

关于第一点,《梨俱吠陀》的赞诗旨在邀请神祇作为贵宾降临祭祀活动。

简单地说,祭祀就是一场宴会,诸神是客人,祭品是食物,祭祀者是主人。神祇接受了祭品,就有义务回报主人。因为他们力量强大,所以可以慷慨地回报。

诗人的能力就在于确保诸神受到邀请后一定前来赴宴。以下是献给因陀罗的一首赞诗,全文很短,非常清晰地显示了上述情况:

因陀罗,你爱惜人民,是诸部落的雄牛,各部族的王,众人呼唤你:让我们赞美你、让我们满怀爱意地赞美你,牵引着你那对强壮的栗色马,来到我们这里!

因陀罗啊,你那强壮的雄马由祈祷者牵引着,你那强大的战车由迅捷的马牵引着,请登上战车,驾着战马来到这里;我们为你准备了苏摩酒,请你前来赴宴。

登上你那强大的战车;醇厚的苏摩酒已为你准备好,甜美佳肴遍布周围。牵着你那强壮的红棕色的马,人族中的雄牛,请来到我这里。

这是送予神的祭品;这是祭祀用的牺牲;因陀罗,这里有祈祷者,有苏摩酒,有草地铺成的坐垫。帝释天,来吧,坐下喝吧;放开你那两头红棕色的马。

啊,因陀罗,来这里,让我们好好赞美你,请你来到祈祷歌手曼纳(Māna)这里。我们歌唱颂诗,愿我们在你的帮助下,能早日找到营养丰富的食物。

就这样,诗人呼唤因陀罗套上他的马,驾驶神车降临祭祀场所。那里准备了苏摩酒作为饮品,还准备了一只动物作为祭品。因陀罗被邀请卸下马轭,坐在撒着软草叶的座位上,享受宴会的食物。

这类邀神诗歌构成了赞诗文献的主体。我们发现,《梨俱吠陀》中的诸神都乘坐战车。他们既不骑大象,也不骑其他动物,但后来印度教诸神都有相应的坐骑。

诸神的战车可以飞

可以肯定的是,随着诸神力量增强,战车的威力也在增强:他们能够在天空飞行。但是,吠陀赞诗通常会邀请诸神登上这些战车,驾驭着牵引战车的两匹马前往祭祀地点,到那里接受款待。

骑马民族驯化战象

在接下来的时代,印度教的诸神都有各自对应的坐骑,而这一变化成为印度教与其前身吠陀教之间极其重要的区别。

尤其是因陀罗,作为“天帝”和诸神的军事统帅,他在《梨俱吠陀》中永远驾着战车出现,就像上述诗歌表现的那样。

但是,从之后的吠陀文献开始,因陀罗与坐骑白象伊罗婆陀开始同时出现。

这一变化出现的确切原因还远未明确,但贡达(Gonda)认为,总体而言,在古代西亚和南欧地区的战车文明中,骑马行为的地位不断上升,因此二者一定存在联系。

这里需要说明的一点是,骑马行为在吠陀时代的印度已经非常普及,并不是在之后的时代才被引入印度。

一个明显的事实是,吠陀时代的武士文化中骑马行为的地位较低,而驾驶战车的地位最高;相对于战车而言,战象的发明可能有助于提高骑乘动物这一行为的地位。

第二点与王室赠礼和王室祭祀有关:虽然神祇是吠陀诗歌赞美的对象,但是有些诗句是写给国王的,以赞扬他们的慷慨和对诗人的奖励。

这部分内容被称为“布施诗歌”(dānastuti);诗句中指明了所赠予的东西,往往是牛,通常也会有黄金、奴隶、马匹和带有马匹的战车,但是没有大象,至少在最早的吠陀文献《梨俱吠陀》的“布施诗歌”中没有出现大象。

但是,在随后的吠陀文献中,大象很快就成为国王赠予诗人的礼物,也会作为祭祀活动和其他为国王主持祭祀的人员的酬劳。

后来的一部吠陀文献《爱达雷耶森林书》(Aitareya Brāhmaṇa)中曾记载,祭司为鸯伽(Aṅga)国王主持加冕礼(Aindramahābhiṣeka),获得国王赠予的丰厚礼物:有200万头牛,8.8万匹马,1万个女奴,1万头大象。

鸯伽是印度东部的一个国家,这里有大量的野生大象。在本书下文,我们会看到鸯伽的一位国王,他与记录大象知识的《象经》(gajaśāstra)有关。

《爱达雷耶森林书》还记载了国王婆罗多·道尚提(Bharata Dauḥṣanti)的丰厚赠礼,包括10.7万头“长着长牙的黑兽”,这显然是对大象的诗意化指代,而且这批赠礼的数量超过了前后所有国王赠礼数量的总和。

从一开始,“布施诗歌”就或多或少带有夸张的语气;起初我们在文献中看到有人赠予过100头(śata-da)牛,然后又看到有人赠予过1 000头(sahasra-da)牛。

但是,如果抛开这些夸张的数字,将重点集中在赠予之物上,就会发现大象确实未出现在早期的“布施诗歌”之中。

而到了吠陀时代晚期的文献和史诗中,大象则成了最为贵重的一种礼物。柬埔寨的梵语铭文显示,大象一直在礼物的等级序列中处于最高地位。

战象制度出现以后,进入到当时以战车为主的战争文化中,于是大象成为规格最高的赏赐礼物。

这种情况发生在吠陀时代晚期,约公元前1000年至前500年。直到吠陀时代结束,这种新的战争文化才在北印度普及。

值得注意的是,在吠陀教中,战车是王室祭祀的关键,大象在仪式中仅仅作为祭品或给祭司的赏赐等,而且处于边缘位置,不是仪式的主要内容。

因此,在被称为瓦贾佩亚(Vājapeya,力量饮料)的祭祀中,会举行战车比赛;在即位礼祭(Rājasūya)、马祭(Aśvamedha)和太阳祭(Gavām ayana,一种每年庆祝太阳改变运动方向的集体祭祀)中,也会出现某种形式的战车出行。

大象深深根植于印度王权之中,但这是后来的情况;而战车和战马从一开始就存在。

我们无从知晓捕捉和训练大象等技术的发明者是谁,就好像我们也不知道其他某种动物的第一个驯化者是谁一样。

不过正如我们所见,后世有关象学的梵语文献将大象的驯化归功于鸯伽国王毛足(Romapāda),他在神话传说中极具魅力。

战象的出现不是偶然的,是在其他大型动物,比如牛、山羊、绵羊,尤其是马被驯化很久后才出现的,是由一个已经驯化了上述动物并且非常擅长管理马匹的民族驯化而来的。

使用畜力从事战争的想法,以马拉战车的形式已经出现一千年之久了,之后被应用到大象身上;先前捕获并展览大象的做法也已经体现出大象对王权的价值。

因此,对于大象的驯化技术在何种环境下被发明出来,我想重申一个观点:

战象很有可能是王权的发明——王权既拥有先进的战争模式,可以充分发挥大象的优势,又拥有庞大的资源,可以从森林中捕捉、训练、保护大象并将其部署在战争中;在印度,王权还拥有大象可以栖息的森林。

源于北印度的战象

查阅《政事论》,我们可找出积极使用战象的3种基本政体模式:王权制(rāja)、共和制(saṅgha,有些地方称作gaṇa)和“森林民族制”(aṭavi)。

战象与王权政权和国王之间存在着关联。有证据表明,一些共和国拥有相当数量的战象,但我认为,必须承认战象制度是从王国扩散到共和国的。

森林民族肯定会捕获野象,而且会出现驭象人和骑象人,但他们并非处于自治状态,而是为国王服务。我们很快就会考察森林民族的生存条件。

因此,在公元前500年以前的某个时候——也可能早于公元前1000年,使用战象已经成为一种常态。北印度就是王权、大象森林和森林民族产生交集的地带,于是该地产生了战象制度。

本文节选自《大象与国王》,已获出版社授权独家首发。该书阐释战象与印度王权的关系,并对比世界史上所有使用过战象的文明,得出环境对历史的影响,很是新颖,对这方面感兴趣的朋友可以入手。

欢迎关注文史宴

专业之中最通俗,通俗之中最专业

熟悉历史陌生化,陌生历史普及化