海青拿鹅古曲韵,珠落玉盘天籁声

——琵琶曲《海青拿天鹅》美学鉴赏

一、作品概况

琵琶作为我国民族乐器的一种,在我国流行至今已有数千的历史。传统的琵琶乐曲是我国民族器乐作品的一个组成部分,其中一些优秀曲目不仅在音乐史上具有重要地位,而且至今仍具有强大的生命力,为广大人民群众所欣赏、喜爱与青睐。

传统的琵琶曲可分为文套、武套两类。一般而言,文套(文板))大多数节奏悠远,音量不强,富于内心表现;武套(武板)大多数节奏较快,音量较强,善于描写状物。当然,还有“一种在速度、音量等方面介于文套、武套之间的大曲”,但作品数量较之前两种较少。琵琶曲《海青拿天鹅》则属于大曲中的武套,乃迄今为止我国现存年代最古老的琵琶传统大套乐曲之一。即便在经过了历代的流传后,该乐曲出现了很多其他乐器的演奏形式,但是以琵琶独奏的形式最为著名。

《海青拿天鹅》,或简称《海青》,是一首具有鲜明标题性的琵琶古曲。海青,亦名海东青,是一种大而凶猛的青雕,猎人用它来捕猎天鹅等鸟类。

在琵琶曲《海青拿天鹅》中,运用了丰富的弹奏技巧来表现,生动形象地为广大观众展现出了勇猛的小青雕在长空与大天鹅交锋,经过激烈的搏斗,将天鹅击落的情景。海青捕捉天鹅,在一定程度上反映了我国古代北方少数民族的狩猎生活。

目前所见的最早谱本,是北京智化寺保存的康熙三十三年(1694)的手抄本,其音乐曲谱中有《放海青》、《拿鹅》两曲;清代嘉庆十九年(1814)蒙古族人荣斋所编的《弦索备考》中有《海青》一曲,则是由胡琴、琵琶、三弦、筝演奏的合奏谱。其他民间吹打曲谱中也有《海青》、《鹅儿》两曲,可见其流传之广。

根据清代华秋萍1818年辑的《琵琶谱》,全曲分为十八段。在《琵琶谱》中不仅将之分段,并且还使用了小标题,标记出所要表达的含义。它们分别是出巢、搜羽、寻山、挺翅、翔云、瞥鹤、捕鹤、追拿、小扑、打扑、败飞、穿云、空战、掠草、平沙、鹤鸣、脱纵、归巢。可当今流行的谱本,一般均采用1926 年沈浩初编印的《养正轩琵琶谱》。在演奏上,属武套乐曲,但要求运用文套技法较多,左手多用吟挽,右手讲究音量、音色的控制。凡轮子弦带挑缠弦时,将缠弦在品上摆动,表现天鹅鸣唳之声,并多处运用拼弦、扫弦技法,以描绘出海青与天鹅搏斗的激烈场面。

《海青拿天鹅》是我国古代音乐作品中一首艺术性相当高超的乐曲,无论在乐曲结构、旋律手法或演奏技巧方面,在金、元时期琵琶艺术中均已达到了前所未有的高度,具有开创性的作用。因为《海青拿天鹅》这首琵琶曲的演奏难度很高,目前能演奏的人极少。为了让人们更好的聆赏、演绎此曲,故而有必要去深入探究该乐曲的演奏技巧和风格,以便更好地认识、掌握并继承这份珍贵的文化遗产。为此,本文将从作品的思想内涵、曲式结构等方面,对其进行一定的阐释与鉴赏,为广大音乐爱好者、以及专业琵琶演奏学生提供一些有益帮助。

二、美学分析

《海青拿天鹅》,生动激烈,活灵活现。在结构划分上,有划分十九段的、也有二十段的。

这首乐曲的曲式结构,较之西方音乐有着较大的差异。因为它既不同于一般的回旋曲式,也不是典型的复三部曲式,而是中国传统的“混合自由曲式”。

本人判断的主要依据在于,这首作品表现出了如下几个特点:

(一)在材料上,整首乐曲主题并非如西方常见的传统形式主题一一对比并置、句法严谨、段落划分明晰,而是讲究“逐渐过渡”、“你中有我,我中有你”。在此曲中,主题的萌芽在引子中便有体现,它结构基本型为一个四度与五度大跳音型和级进浮动音型;而后将之发展时值缩段两倍,并提高八度出现:在第5—9段时,主题出现于合尾的材料中;在第7—16段主题出现时,结构又发生了形变,原来上行五度跳进音型改为下行跳进音型。

(二)在调性色彩上,乐曲由A徴调式开始,依次出现过D宫系统、A宫系统、D宫系统以及G宮系統,最后回到A宫。在这首乐曲中,转调后,需要通过围绕着调式的骨干音展开的和声进行来确定新调的调性色彩,但在此曲中转调的目的,仅只为了强调通过转调变换调式色彩。

(三)在节奏上,十分讲究音乐线条的流动性,以及乐段内在与相互之间的节奏控制。这种流动性与节奏的控制表现在大量“散、慢、中、快”板式的使用上。由是,较之西方的拍号标记与节奏律动有着本质的区别。

(四)在内容描述上,沈浩初先生将全曲划分为18段,除引子、尾声外,归纳为五大部分。在此,笔者结合沈先生的研究成果,略谈自己的一些粗浅看法。

引子,即为第1乐段,曲调低沉、流畅,富于叙事特色。可首先采用轮指、夹扫与大扫四弦的交换使用,描绘出草原风景优美一望无际的美景。接着低八度使用长轮指挑四弦,左手在四弦上做保留音的张力滑音,描绘出海青在寻猎前精神焕发、斗志高昂的鸣叫声。其中,最有形象的是将按住第二相,大幅度上下滑动并配合右手的指法,营造出海青挥动巨大翅膀的声音。

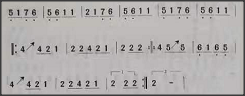

第一部分由第2-4乐段组成。这三段在创作上采用了“合尾”的手法,即是每一乐段的后半部旋律完全相同。差别在于乐曲的速度逐渐加快,逐渐渲染出紧张的气氛。音调优美、轻巧,间或三拍子的节奏,

有一种舞蹈性的飞翔动态,显示了天鹅活泼温柔、惹人喜爱的形象:

2/4 3/4

接着,琵琶运用轻巧的拉弦摹仿天鹅欢悦的鸣叫声,流畅而连贯的旋律,进一步展示天鹅善良的性格和在天空中自由飞翔的神态:

这部分在指法上使用了挑万轮、挑滚、推挽吟等技法,也好像是描述海青在寻猎时的神态。

第二部分包括第5-9乐段,这几段再次使用了“合尾”这一手法。乐曲在技法上,将大幅度的吟与大张力的滑音相结合;在调式调性上,将叠句运用其中并进行多次的旋宫转调。通过枝法与调式调性的相结合,试图描述海青在广阔的天空中时而回旋飞行、时而低空掠影的矫健果敢的形象。

这部分主要描绘海青矫健、凶悍的形象,它一出现便带来一种阴沉、恐怖的气氛:

3/4 2/4

音乐中稳重的三拍子节奏,表现了海青盘旋翱翔的雄姿颇有特色,琵琶的双弦拉奏造成刺耳的鸣叫声。

小三度上下滑奏,好似海青展开翅膀在疾速冲击。尤其上例:2 7 6 |7766 5555 |2222 2222 |……|处的密集音符下行旋律,在全曲中反复出现,是海东青特征音型的标志,充满了欢快、自信的色彩。

这部分音乐中还包含有伸展性的段落,有较多的抒情成分,富于对比性。如:

3/4 2/4

第三部分由第10-13乐段组成。这几段的演奏都在相位上展开,曲调也相似。较之前一部分,此时作品运用大量低音区的吟,以及极有张力的滑音。从第10段开始,整个乐曲的速度就逐渐加速,表现海青与天鹅第一回合的较量:海青的寻觅和天鹅的躲闪。

这里,急促的节奏、突出的重音和连贯进行的旋律,都是为了表现海青在焦急寻找猎物的心态。如:

3/4 1/4 2/4

接着,是天鹅轻快、跳跃形象的再现。前十二小节以富于弹性的节奏音型为主,后八小节则是抒情性的音调。如:

2/4 3/4

这部分音乐展示了不同音乐形象的冲突,富于戏剧性的效果。

第四部分包括第14、15两个乐段。第14乐段采用模进、左手颤音的手法,试图描写当海青发现天鹅之后,开始步步紧紧追赶,在逼近之后,天鹅开始四处逃散时的情景。也就是海青与天鹅第二回合的较量:海青的盘旋跟踪和对天鹅的追逐。

对海青盘旋飞翔的描绘很有特点,它运用自由而不稳定的节奏音型,音调不断模进,表现了海青在天空中时起时伏地翱翔和紧盯天鹅的姿态。

如:

这段音乐每句反复一遍,形成“句句双”的格式,使单一的节奏变化出丰富的层次。

接着,进入追逐的段落。曲调特点为一松一紧,一弛一张。前者以海青盘旋的核心音型为基础,后者用密集节奏和下行旋律表现一种逃窜的情态,似是天鹅的惊慌躲闪。如:

第15段,使用了并四弦的技法,生动地模拟出了天鹅被海青抓住之后,竭力嘶吼的叫声。

这段音乐分五个层次不断向上推进,仿佛是海青一次次追逐、啄咬,天鹅则一次次挣扎、逃脱,气氛渐趋紧张。

第五部分是第16乐段,描绘了海青与天鹅的激烈搏斗,也是全曲的高潮段落。这段音乐采用大量不协和音程与在高音区的滚、夹扫等技法的相互变化,描绘出天鹅虽然已被海青牢牢抓住,但是仍然试图通过最后的努力摆脱海青的利爪时的情景,表现出了强烈的搏斗气氛。其中长音轮指又好像是天鹅的呼号呻吟。之后,再次使用的并四指的运用,标志着天鹅放弃了最后的挣扎。

颇有深意的是,在这段音乐末尾,海青音乐主题再度出现时,却移在琵琶的低音区,表现出一种低沉、伤感的情调,寓意含蓄,使人们对海青与天鹅角逐的结局留下了丰富的想象余地,也导致了后人对乐曲内容究竟是海青“拿”天鹅,抑或是天鹅“避”海青,产生了不同的理解。

尾声由第17、18两个乐段组成。乐曲在最后使用了左手吟二弦的技术,并在双轮指结束之后,

继续发出余音,表现出了海青胜利后自满的神态。值得注意的是,由于整首乐曲的高潮出现比较晚,第16乐段后部用于结束就显得格外仓促。所以,独立地将两个乐段构成的结尾部分就显得格外重要。整个结尾部分,使用了我国传统音乐中常用的手法——联曲方式。这部分是由《五声佛》和《撼动山》两个曲牌变化而成的,节奏流畅,情绪欢快,充分地表现了天鹅在长空中自由飞翔,

大自然又恢复了宁静、安详的气氛,富有诗一般的意境。

总的来说,琵琶曲《海青拿天鹅》从唐代至今已有1000余年的历史。千年来,无数著名音乐史学家和琵琶演奏高手对这首古曲展开了研究、改编与演奏。故而,在不同的时刻它始终保持着独特的艺术和民族性。