中国古代最大的粮仓,在十三朝古都洛阳苏醒。20世纪60年代末,焦枝铁路动工修建,在建设机修车间时,一座大型唐代仓城遗址出现在众人面前。300多座仓窖整齐排列,占地面积足足达到了670亩,其中一座仓窖还有着满满一仓粮食。

原来,这就是隋唐时期的“天下第一仓”——含嘉仓。

天下第一仓

天下第一仓俗话说“民以食为天”,自2021年后,中国储备粮食量已经超过全球库存的一半以上,是世界第一储粮大国。这种居安思危的意识,是从古代就刻在基因里的。古代劳动生产力水平有限,老百姓往往看天吃饭,即便今年硕果累累,来年受天气影响也可能会颗粒无收。

为了增强抵御天灾的能力,古代君王通常会在丰收年将各地上缴的粮食贮存起来,等到饥荒年份,便可以开仓赈粮,从而起到稳定民心的作用。所以,历朝历代都会专门建造储备粮食的粮仓,并设立专门的官员来负责。其中最有名的粮仓,就是我们今天要讲的“天下第一仓”——含嘉仓了。

隋炀帝即位后,不仅大兴土木营建东都洛阳,还以洛阳为中心,开凿了南至杭州北至北京的大运河,当时疏通河道的一个重要原因就是为了运输粮食。作为一国之君,杨广肯定不愿意受困在粮食短缺上,于是就加大了修建粮仓的力度,以便日后出征运粮。回洛仓、含嘉仓便在洛阳诞生。

在建成之初,洛阳城内的含嘉仓并没有被用作洛阳的主仓,反而是洛阳城外的回洛仓得到了重用。事情的转折发生在隋朝末期,农民起义后直接占据了城外的回洛仓,切断了对城内的粮食供应,洛阳最终也因缺粮不攻自破。

李世民即位后,为了避免重蹈覆辙,就将储粮的重心转移到了城内的含嘉仓。史料记载,唐玄宗天宝八年(公元749年),全国主要大型粮仓的储量总数为12656620石,含嘉仓就占据5833400石,将近二分之一,可见含嘉仓城内的粮食储量有多惊人了。

千年谷物重发新芽 举世震惊

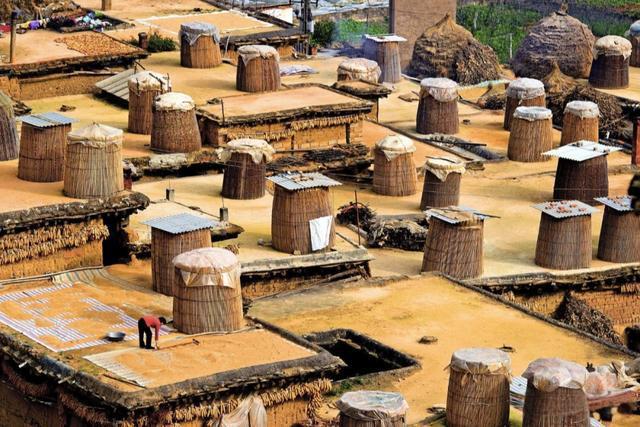

千年谷物重发新芽 举世震惊上世纪60年代末,随着焦枝铁路的动工兴建,含嘉仓的遗址被首次发现。这个遗址共发现了仓窖287座,他们东西成排,南北成行,坐落有序。其中,南北长700多米,东西宽600多米,四周还有城墙和城门,中间的十字形道路把仓城分割为了四块区域。而仓城的东南角就是漕运码头,与运河和洛河相通,设计堪称精妙!

在发掘其中的160号仓窖时,考古人员还发现了舱底板结的粟,这堆粟在当年存放时,应该是一满窖,约有250吨,相当于近千农民一年的粮食产量,数千人一年的口粮。这些粟虽然已经碳化,但有机质却超过了50%。

让考古人员讶异的是,他们在仓窖的木板缝隙中发现了一些谷子样的颗粒,取出来后第三天竟然发芽了。随后,他们将其送到了洛阳农科所培养,第二年竟然长到了膝盖高,还结出了果实来。

这些粮食之所以存放千年还能正常种植,和古代建造仓窖的精妙技术息息相关。

设计精妙的含嘉仓

设计精妙的含嘉仓在中国原始农业发展的后期,人们就开始想办法把多余的粮食储存起来,从浙江河姆渡遗址以及陕西的半坡遗址都曾发现过储存粮食的地下窖穴。发展到隋唐时期,人们储存粮食建造的地窖也越发精妙。

据考古学家推断,当时的匠人,应该是先在夯实的基槽内挖出一个圆缸形的仓窖,然后将仓壁的土层拍打结实。之后将茅草和泥土拌合,涂抹在洞穴穴壁周围,再用火烤干,整体有点类似于鸟窝的建造,用火烤一下,还能增加窖穴的防水性能。

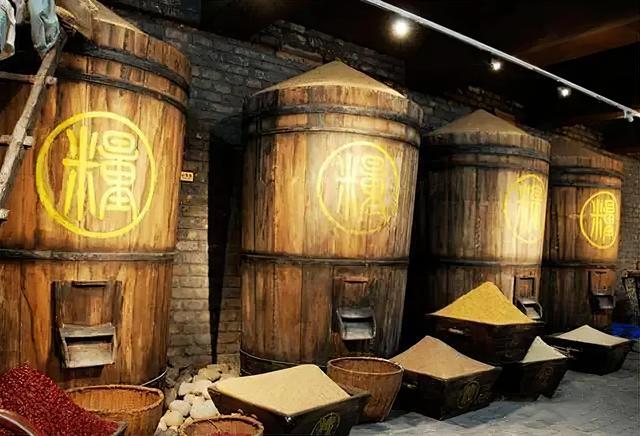

等到仓壁完全干燥后,再铺上草木灰、木板、席子、糠、席子,采用“席子夹糠”的储粮法,粮食就能做到不易发热发芽和腐烂。

看似简单的储粮手段,却能保得粮食千年后还能有50%达到目前的食用标准,不得不感叹古代工匠的智慧了。

【参考文献】

[1]杨清越.唐东都洛阳含嘉仓设置年代和空间范围[J].四川文物, 2024.

[2]代高峰.工匠精神铸就大国粮仓——含嘉仓的构筑特色及影响[J].中国农业综合开发, 2023.

[3]王祖远.隋唐时期仓窖储粮"窖容八千石"的考古学观察[J].华夏考古, 2022.

[4]商春芳.洛阳漕运及回洛仓,含嘉仓在中国大运河史上的重要意义[C]//中国古都研究——中国古都学会2022年年会暨“中国古都在中华民族共同体意识形成 和发展中的作用与贡献”学术研讨会论文集.2022.