虚拟人设与现实困境的碰撞

2025年2月18日清晨,唐山某路段残留的刹车痕迹与散落的直播设备,见证了一个26岁年轻生命的骤然消逝。

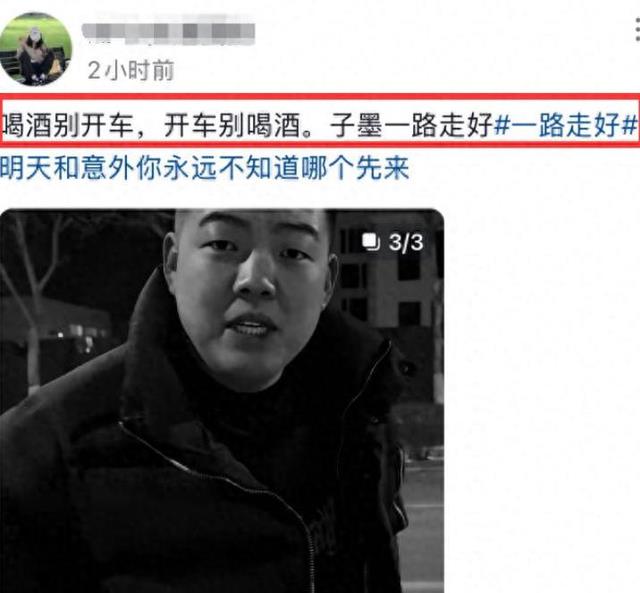

网红王子墨的离世不仅在其48.7万快手粉丝中引发震动,更将短视频时代的内容创作伦理推至舆论焦点。

在流量为王的短视频生态中,王子墨深谙表演的生存法则。

但吊诡的是,真实生活与表演界限的模糊,让警示段子逐渐异化为危险行为的预演场。

这种表演性真实正在制造新型社会风险。

北京师范大学新媒体研究中心2023年的研究指出,连续三个月观看同类搞笑视频的观众,对危险行为的警惕阈值会下降42%。

就像他在2020年那个一语成谶的段子,戏谑预言最终沦为命运判词,这何尝不是数字时代的行为艺术悲剧?

平台经济下的责任迷局

在事故现场散落的直播设备里,我们窥见平台算法的隐秘推手。

凌晨1点的直播数据峰值,或许正是促使王子墨结束聚会后冒险驾车的诱因。

上海交通大学2024年发布的《网络主播健康白皮书》显示,美食娱乐类主播的平均睡眠时间较普通青年少2.3小时,酒后直播比例高达17.6%。

平台的内容审核机制在此事件中更显荒诞。

清华大学新闻学院2025年最新研究证实,现有AI审核系统对危险行为暗示的漏判率高达68%。

商业利益与社会责任的天平正在倾斜。

王子墨母亲在视频中欲言又止的担忧,恰是万千网瘾家庭的情感缩影。

安全带背后的认知革命

车祸现场的勘察报告显示,未系安全带这个细节,让本可生还的意外变成了致命悲剧。

中国道路交通安全协会2025年数据显示,副驾驶乘客安全带使用率仅57.3%,后排更是低至22.1%。

当我们为自动驾驶技术欢呼时,却忽视了最基本的生命防护常识。

安全教育的范式亟待革新。

但如何避免安全警示沦为娱乐消遣,需要内容创作者把握微妙的平衡。

在这场认知革命中,每个交通参与者都是关键变量。

技术手段与人文关怀的结合,或许能改写更多人的命运轨迹。

数字遗产与情感延续的思考

王子墨离世后,他的社交媒体账号成为特殊的数字墓碑。

18万抖音粉丝在评论区自发点亮虚拟蜡烛,这种新型悼念方式引发文化遗产保护者的关注。

南京大学2024年《数字遗产继承法》草案建议,将百万粉以上账号纳入遗产范畴。

但如何处理内容创作者的生后数字足迹,仍是亟待破解的伦理难题。

在整理王子墨的影像资料时,工作人员发现他手机里存着317条未发布的母子对话视频。

这些充满生活气息的碎片,意外构建出当代中国亲子关系的生动样本。

中国社会科学院2025年家庭研究显示,借助短视频进行代际沟通的比例已达43%,数字技术正在重塑传统亲情表达方式。

这场悲剧也催生出新型纪念文化。

当技术手段可以永久保存声纹数据,我们是否找到了抵御遗忘的新途径?

结语

当数字人格与现实身份交织缠绕,当流量焦虑冲击安全底线,这场车祸早已超出个体悲剧的范畴。

它像一面棱镜,折射出内容创作、平台责任、公共安全等多重议题。

当我们重新校准虚拟与现实的边界时,请不要忘记:真正的好内容,永远建立在对生命的敬畏之上。

在点击发送前,是否该多一份对生命的郑重?

毕竟,在浩瀚的数字海洋里,每个轻点屏幕的瞬间,都在参与构建这个时代的生存图景。