序言:

一般的说法是:新疆古称西域。这不完全对,汉朝的西域和今日的新疆绝大多数地区是重合的,但也还有一些出入。

在汉朝,西域的定义包含民间和官方二种含意。民间的西域定义从司马迁的《史记》就开始提出来了,他用西域来做为玉门关、阳关往西的统称。那时只是了解阳关、玉门关往西也有人活动、生产和田玉罢了,但实际一些什么样的人,一些什么国家,则并并不是十分了然。中华和西域的往来绝大部分是民间的,官方基本上没有什么联络。

张骞出使西域

在汉武帝时期,由于战事的缘故,张骞出使西域,看到了一片他从未涉足过的世界。这大约是西汉政府部门和西域的第一次官方接触,但是主要接触目标是大月氏。

在张骞第二次出使西域的情况下,官方目地就更为明确了,他带来十多个副使,到达乌孙以后,他的副使就各自来到其他国家,传递西汉政府部门和世界各国间的联络。这些副使返回长安后,许多都带回了所去国的大使,这样,汉朝和西域各国正式建立了关系。

张骞2次出使西域,搞清楚了西域的局势,知道在西汉往西的地区也有许多不明的國家和人种,包含身毒、大夏这些地区都不属于汉朝的所管范畴。这一发觉,再加以前的并不归属于汉朝的匈奴人等国的争夺,摆脱了“普天之下莫非王土”的定义,在一个更大的眼界内认识自己。

出使西域的影响

但是,出使西域的不良影响之一是西域各国竞相外派大使前去朝圣,第一次出現了“万国来朝”的状况,以致于中国在很长时间都觉得老子天下第一,别的都非蛮即夷,不舍得放下架子向他人学习。

张骞出使西域,造成了西域政局的巨大变化。西域自身是由匈奴人执政的,匈奴人在西域区域内设定了僮仆都尉,汉朝为了击败匈奴人,和匈奴人进行了角逐西域列国的抗争,最后汉朝获胜,于公元六十年设定了西域都护府。此后,官方第一次把这片地区变成西域,实际含意是中西部的疆域。

汉朝对西域國家数量的了解

这里有个问题,西域三十六国到底是谁统计出来的?官方第一个进到西域的是张骞。张骞在匈奴人衣食住行十年,由于以前匈奴人就在西域设定了僮仆都尉,执政着西域,因此对西域较为了解,张骞在这十年中根据匈奴人掌握到许多有关西域的状况。

此刻,他对西域大多有哪些国家,应该是心里有数,之后再亲自踏过一次,对已知的國家就拥有精准的统计分析。这好像是这个问题最有效的回答。张骞统计分析出来的就是西域國家的精准数量,也就是汉朝人对西域國家数量的最开始掌握,是“本三十六国”的来源。

但情况并不是这样。《后汉书·西域传》载:“武帝时,西域内属,有三十六国。汉设置大使校尉领护之,宣帝改曰都护。元帝又置戊己校尉,屯田于车师前王廷。哀平间,自相切分为五十余国。”上边这句话告知人们,到汉宣帝设定西域都护府的情况下,也就是公元前六十年,西域也有三十六国,切分成五十来个國家是汉哀帝、汉平帝情况下。公元前23年到公年前六年的事儿。

张骞公元前129年抵达西域,以后过69年创建西域都护府,这当中西域列国总数有木有转变,历史时间沒有记述,但毫无疑问的是,西域三十六国是仅对于都护府所管下的國家来讲。因此,西域三十六国是官方统计数据,而不是某一人统计分析的数字。“都护”的含意,还可以理解为“把三十六国都保护起來”。

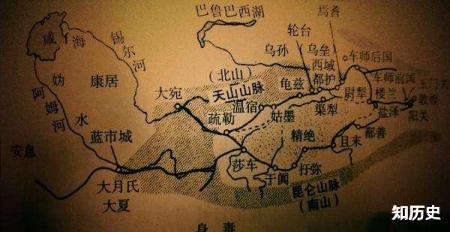

西域的范围

有一种传统的不正确说法,西域范围比新疆范围更大。实际上,汉朝情况下官方的西域这一行政区范畴关键集中在今天的南疆地域。而且专指昆仑往北、帕米尔高原地区以东、阳关往西,边境线基础沒有超过今天新疆的范围。因此,行政区域划分实际意义上的西域比今天新疆范围小。而广义的西域,包含今日印度、中亚南亚乃至欧洲非洲的众多地域,但那仅仅是民间意义上的,不具备官方意义。

所有有关西域三十六国的推断全是以有关历史时间记述为依据进行的,在历史上并沒有出現过三十六国的详细名册。后世推断的人根据自身的喜好对名册进行增减,因此产生了许多不一样版本。

例如许多人把大宛、乌孙列入三十六国,由于它是2个强国;许多人把山北六国列入三十六国名册,由于这更可以反映新疆从古至今的大一统局势。但历史终究是历史,尊重历史才能让历史的意义代代传承。

需要说明的是,古往今来政府部门从来没有公布过有关西域三十六国的官方名册,这实际上也是一种负责任的体现。