中华哲学的原始文本就是《先秦哲学》。儒家和非儒家的历史兴衰和地位的升降,都与其所处的思想历史有着千丝万缕的联系。

清代子书考据的成就,汇集了前人对其所作的各种考据,可谓博采众家之长。所以,最近几年来,学者们大多从考据角度来理解清朝的朱子学,更有人认为朱子学就是一部学术历史。

本文从在清代,“经学”与“子学”的兴衰更迭,并非只是一种学术的内在调节。虽然,这一时期的文人对《子书》的学习机会并不一样,但是,对于《子书》的评价、解释,甚至是文本的注释,都或多或少地反映了他们的思维方式和理论方向,这些都与他们所处的时期的潮流是一致的。

如果只看它的研究成果,可能会看得很肤浅,也可能低估它的内在价值。中国学派的兴衰兴衰,往往与政治形势的变化和思想模式的变化密不可分。废除某个人,取而代之,这在汉朝并不少见。

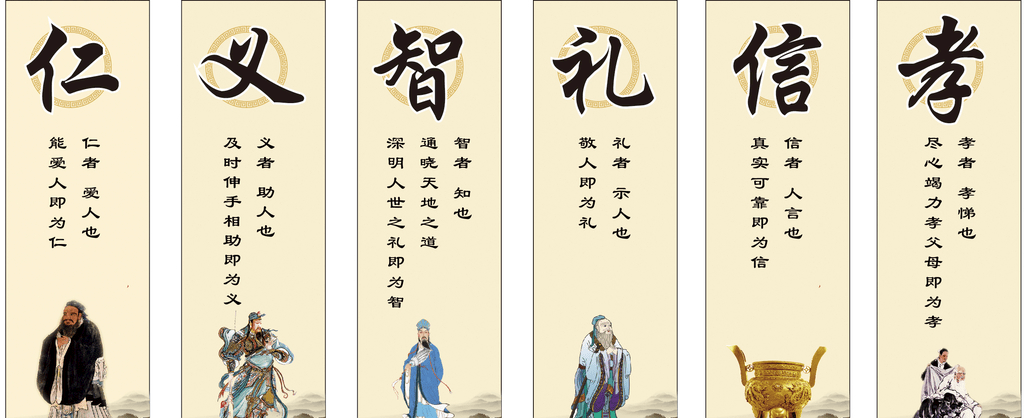

《论语》中曾经说过:“其所欲,其所欲也,其所为斯害也。”孔子时代,杨朱墨翟之说尚未兴起,因此此书中的“异端”,并非专指杨墨。之后,孟子斥责阳明和墨守成规,提出“无父无君”的主张,而宋儒遂又把那些所谓的“非儒”说成是一种“异类”。

何晏训是以“攻”为“治”的,而宋儒则是以此为根据的。邢爵注曰:「诸儒著作,皆为诸儒著作。」所谓不学习好的经文,而以异教之法,斯则危害甚大。」朱熹又曰:「异教,不是圣贤之法,而是另成一派,如扬子和墨子。其统领天下,而不受君主统治,独善其身,危害极大。

程子日:“与阳墨相比,佛氏之话更接近道理,故其危害更大。”从宋至清前期,大部分的儒家学者都采纳了这个观点,并且将道,法,墨这些非儒家的学说归类为“异端”

程朱理学顺应了明清两代鼎革后,从“虚化”到“真实”的发展趋势,同时也是阐释清代的“道”与“教”的基础,亦构成了清代早期“右文之治”的重要内涵。康熙二十五年(一六八六年),农历四月份,皇帝下旨:“天下之学,多有异端,多有歪曲”。

今天我所搜集的这些好的书籍,只是一些历史上的经典,其中真正有关治国平天下,德化天下的东西,是很有用处的。这就是清王朝时期,学者们对待诸家的基本看法。如李光地、熊赐履、陆世仪三位学者对“子”的否定是十分明显的。

李光地称赞孟子的“杨与墨”,说:“他们都说自己的病很重,没有父亲,没有父亲,他们就像畜生一样,所以他们的著作就没有了。”熊赐履的《学统》,把他们的学说都说成了“异类”。

清代前期,老庄的学术在“异说”的影响下,未能得到应有的发展。《四库全书总目·子部·道家类》中“著录”、“存目”两大部分,收入了对老庄思想有较深了解的十余篇。

顺治帝的《御注道德经》被收录在《四库全书》中,徐大椿的《道德经注》则是从道教和哲学的观点来阐解老庄的。

《四库全书》所载的“道家类”,都是以“释家类”的形式出现,并被认为是一种“仙人”的“异端”。《大典》上说:“以后鬼神之事,大多依从于道教。道家也有自己的独到之处,比如《神仙传》,比如《道教灵验记》,都有自己的独到之处,所以也就没有什么分别了。”可以说,这是唐宋以来,儒家对佛道的排斥。

具有反讽意义的是,清代官办的理学在学术方面几乎没有什么发展。一些“理学名臣”更是喜欢抄录和拼凑前人的著作,以论道的名义,其实是为了获取更多的政治资金。

就像梁启超说的那样:“越来越多的人通过程朱两家上位,程朱两家的爪牙也越来越多。”在这种情况下,大量的假道学大师,以儒家的名义出现在舞台上。

这个现象所反映出的一个文化讯息,就是经过了唐宋两代的更新,到了明清时期,儒家的精神已经渐渐失去,对其他的非儒家的资源有了一种内在的需要。

同时,朝代的变迁对文人的精神造成了极大的冲击,也给文人带来了精神上的创伤,因此,“诸子”理论就成了一种精神上的抚慰,也吸引了一批不愿面对新的朝代的文人,这就是“方以智”,“王夫之”,“傅山”等人对“诸子”的重视和研究的时代背景。

它们没有黄宗羲和顾炎武对绝对的批判,也没有表现出“初期的启蒙运动”的特点。但是,比起伪盛的儒学,他的“儒学”却闪耀着夺目的思想光辉。

王夫之虽未突破儒家的疆域,但对其他学派的影响颇深,他的著作主要有:《老子衍》,《庄子解》,《庄子通》,《吕览释》,《老庄申韩论》。他对老庄的理论是非常认可的,但却不能与沈韩之学相提并论:“立其为道,立其政,在其内部,取其本,不伤其本,出其本,则以平其本,故圣人,以德服众,儒家,则以其本善,以其所行,故老庄也。”

申韩的回答却是:“违背了圣贤的旨意,所以他的毒害,会波及千秋万代。”所以他对儒家“避而不见老庄,避而不见申韩”的行为,“惑之甚”。这些貌似有失公正的评论,显露出了一种消极的隐逸心理,但同时也是对清朝铁骑四出,祸害苍生,持续加强的文化独裁的一次攻击。

在哲理上,王夫之批判地求助于道,求助于人,拒绝了老庄的“人道”和“正义”的社会意识,但同时也承认了《庄子》的“一气呵成”的存在,也承认了老庄“多寡,长短,轻重,大小,都不相干”的辨证法,他说:“大小,长短,距离,距离,都不相干,何况是一切事物呢?”这个观点使得他对非儒流派持着一种容忍的心态,他认为,诸子“相争则非而不相下,惟知有已而立彼以为离,其始也要以言道,也莫非道也”。但……这句话,却是对的!如出一辙,所以才有了文人墨客,之说。”

王夫之虽未以道、墨代替孔孟的“内圣外王”,却放弃了孔孟的“外圣”之说,建立起一套新的、超脱于“道”之外的学说。

而在改革中,他也有过类似的遭遇,他对儒家的弊端进行了深刻的思考,意识到了“以法遮世,以文护世”的现实。康熙十七年,有廷臣荐傅山为“博学鸿词”,可是他因身体不适,遂告退。

究其原因,主要是因为他对清朝政府宣传的儒家,特别是对后来进入官场的道教人士,持否定态度。儒家的人,都喜欢讲仁义,讲道理,傅山说:“我在学习《庄子》的时候,对世界上的一切仁义,都是一知半解,即使强行讲出来,也是无济于事。”

所以他才有了“石道人”的名头,写的东西,也都用了“贫道”二字。但傅山与僧人、道人的区别在于,道教是他的精神归属,也是他批评道教的精神源泉。他说:“‘明王道’是道学家的一种象征,但他们所做的一切,都是从‘正法’中继承下来的,而不是从‘正法’中继承下来的,今日的《五经四书注》,乃是一世的帝王所创,而不是一世的传承。”

从这一点就能看出来,傅山并不是一个贪图权势的人,他对满清王朝的统治并不认可。

这时,一些地方文人虽不多言,但对儒家经典的推崇却没有丝毫变化。对于文人“尊经”而“轻子”的现象,傅山主张“经”与“子”平等,“经”与“子”之争,终成定局!正因为儒家知道《六本书》的名字,所以他们认为《六本书》的地位更高,所以他们的习惯是多么的卑劣。”

同时,对“经”字与“子”字的来源进行了考证,认为“经”字与“子”字没有高低之别。这种观点,不但是那些“理学名臣”和道士们做梦都想不到的,就是那些没有学问的人,也是极为罕见的。

傅山对诸子思想的重视,对诸子思想进行了深入的研究和阐释。他评论了《老子》,《庄子》,《墨子》,《苟子》,《管子》,《公孙龙子》,《列子》,《淮南子》,其中对道教研究最为深入,其“道”的解释颇具“精气说”的特点。

他对各学派作了大量的注释和评论,并从中吸收了他们的思想养分。从他对《公孙龙子》和《墨子·大取篇》的考证来看,他在逻辑上的造诣已经很高。

清朝的学者们是在汉学崛起以后,才对理学进行了深刻的批判,比如惠栋等人就从对儒家经典的研究入手,来构建汉学的屏障,戴震对理学进行了深刻的批判和改造

而在这以前,清前期的“儒术”已经变成了一条“走马观花”式的“走马灯”。傅山和王夫之这两位学者,一方面继续着古代的话题,另一方面也显示出儒家和非儒家之间(例如王夫之)和敌对(例如傅山)的紧张关系。

当时,在官府和部分文人大力提倡儒家,以求恢复“道”的时候,他们学习《子书》,提倡“经”与“子”平等,其中包含着为“异教开眼”和“反儒”开示的思潮。

其二,他们逃避新朝,遁入深山,其意识形态中的“夷”与“夏朝”之分与“国家”之分,亦即“国家”之分,其“儒术”之说,其实就是一种维护自身个性的方法。

总的来说,尽管在清朝前期,先秦的非儒流派并没有从本质上变化,一些思想家们的诸子学也谈不上系统,也谈不上厚重,但它们与传统儒家还是有着一定的距离,但是它们的思想内涵和学术精神却是不可忽略的。

以子为本在乾嘉时期,知识突显,思想渐趋沉寂。在传统的儒家思想停滞的同时,注重考证的“汉学”却蓬勃兴起,并逐渐成为一种学术潮流。在这种考证之风下,以“心性”著称的“先秦诸家”,更多地成为学者们的“心性”,而不是“理论”,更多的学者从“心性”上的理解。

以宫廷而言,嘉靖七年(一八二二年)10月谕云:“及诸儒,仅为读书人之参考,亦为艺术之馀。”这一论断虽然是针对民间小说和民间戏剧,但也折射出了乾嘉时期对待著作的一种普遍心态。所以作者相信,到了乾嘉年间,儒家一统天下的局面还没有发生根本性的变化。

但是,由于《六经》和子书是同一时期出现的,二者在文字、音韵以及记载的历史事实上可以相互对照,相互印证。清代儒家在考证经、证历史时,要求有丰富的正证、旁证史料,因此,在《子书》一书上,以求考稽文本之差异,以证三世之名、物权之名与历史事实。

章学诚是清代中叶以来,与戴震并驾齐驱的一位大学者。他批判了浙东学派在“经等于史”上的学说,提倡“六经皆史”,并提出了“满目苍穹,所涉书林,都是历史。《六经》是专门为这六种历史而设的,以示其教诲。《子集》中的所有流派,都是从历史中来的。《子书》“多与史部相有表,例如《周官》中的律例,在《管子》中的《吕览》中最常见。诸国之小事,在《晏子》和《韩非》中有较多的记载。

除此以外,在那个时候,一些学者已经突破了以子证经的思维,转变了将诸子理论视为异端的思想。

但章学诚并未将儒家学派视为“异类”,而且在乾隆三十七至八年间,章氏与王氏在安徽大学士官的办公室里短暂地合作过。他们年龄相仿,见识相似,但阅历却是完全不同,都是心高气傲,喜欢评价别人。到了乾隆五十五年左右,两人再次相见于碧元帐,终于结下了仇怨。

二人之间的隔阂,并非只是性格上的矛盾,更多的是观念上的不同。汪中的《述学》在乾隆五十七年首次出版后,章学诚曾对汪中的学术思想提出了“智虽有而无智”、“不知宗本”的批判。

还有一种说法,就是“汪中之所说的《墨子》,与最初的孔、墨并无太大区别。墨子诬孔,孟子诬陷墨,就像是两家互相矛盾一样,实在是荒唐到了极点!”章学诚的“不知宗本”二字,表明了两人在观念上的不同。章学诚所谓“原道”,实质上就是对儒家正统思想的阐释,与汪中主张对儒家正统思想进行超脱,批判礼教习俗,乃至兼收并蓄的倾向明显不同。他们对先秦儒家思想的理解与儒家思想有很大的不同。

在班固之后,正统派的研究者们认为,先秦学派是《六经》的分支和后裔。一直到清朝早期,这个观念的模式都没有改变。在清代中叶,考据繁盛的时期,以校训为主的诸家学派,其著作虽然丰厚,但其观念却比较薄弱。

然而,各学派的学术内涵并未被彻底埋没,甚至在文献考证的文本中,也未彻底摒弃了“义”,无形之中仍隐含着一种哲学内涵。而某些学者对于诸子的尊贬与称颂,以及对诸子学说的阐述,则成为了清朝思想史上的一项重大事件。

从清初以“道”以外的“道家”,到“以道家”以外的极少数人突破“以道”,再到后来在“西学东渐”和“经世致用”中显示出其自身的价值,并最终成为“古学复兴”的主要力量,清朝的“儒学”与当时的社会潮流有着千丝万缕的联系。

从清朝的学理演变来看,“诸家”无疑是孕育新思想新文化的“肥沃之地”。现代的一些文人曾经说过,“清末的所谓新派,无不与佛教有关”。如果进一步说,清末新学家都与“儒术”有关,这一说法也许并不过分。

从这个意义上说,“先秦”可以说是现代新思潮的一个主要来源。先秦学者的精髓在于“一统”。所以,“五四”新文人们对“儒术”的关注,以及胡适等人的“再造文明”,从某种意义上说,都是对清朝以后“儒术”的传承与发扬。

参考文献:

《清代学术概论》

《饮冰室合集》

《史记》

《国粹学报》