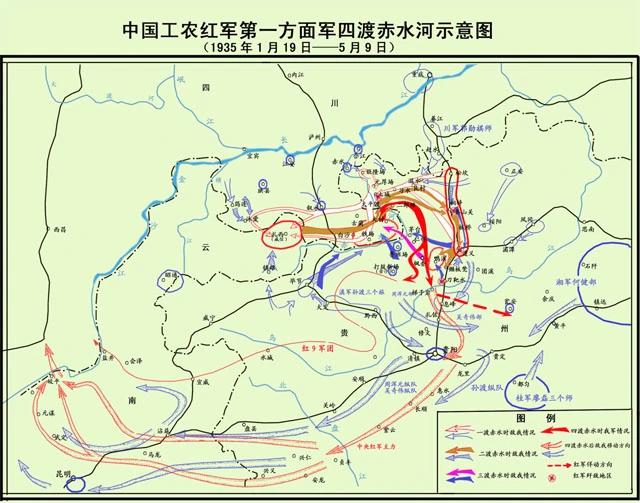

1935年1月至3月,中央红军在黔北赤水河畔与十倍于己的国民党军展开生死博弈。这场被毛泽东称为"得意之笔"的战役,不仅是军事指挥艺术的巅峰之作,更是中国共产党人逆境求生的精神图腾。四渡赤水以其出神入化的战略机动,在世界战争史上写下了东方谋略的独特篇章。

一、绝境中的战略突围

遵义会议后,中央红军面临着前所未有的生存危机。40万国民党军构筑起铁桶阵势,蒋介石亲抵贵阳督战,企图将3万红军围歼于黔北。红军左有乌江天险,右有长江封锁,北面是川军重兵集团,南面滇军虎视眈眈。在这生死存亡之际,毛泽东提出了"北渡长江、会合四方面军"的战略构想,但现实困境远超预期。

首渡赤水本欲北进川南,却在土城遭遇川军精锐郭勋祺部顽强阻击。红军首战失利,伤亡惨重,暴露出情报误判与敌情不明的致命弱点。危急时刻,毛泽东果断放弃原定计划,率军西渡赤水河进入川南,这一灵活转向为后续战略机动奠定了基础。

此时红军陷入更复杂的战略困局:川军封锁长江,滇军扼守盐津,中央军紧追不舍。但毛泽东敏锐发现,敌军虽众却各怀异心,黔北地区防御空虚。这种对战场态势的精准把握,成为后续三次渡河的决策基础。

二、机动战的巅峰演绎

二渡赤水堪称战役转折点。红军突然回师东进,五天之内连克桐梓、娄山关,再占遵义城。此役歼灭中央军两个师,缴获大批物资,创造了长征以来最大胜绩。蒋介石在日记中痛陈:"此乃国军追击以来之奇耻大辱。"

三渡赤水展现出高超的心理战艺术。红军佯装主力西进,在茅台镇大张旗鼓架设浮桥,蒋介石误判红军将北渡长江,急调各路大军向川南集结。而红军主力却悄然折返,四渡赤水直插贵阳。当蒋介石慌忙调滇军救驾时,红军虚晃一枪,乘虚西进云南,彻底跳出包围圈。

这场"声东击西"的战术交响曲中,红军日均行军60公里,在川黔滇三省边界往返转战。每个战术动作都暗含多重战略意图:攻占桐梓是为调动黔军,佯攻贵阳意在调出滇军,最终实现"明修栈道,暗度陈仓"的战略突围。

三、东方谋略的现代启示

四渡赤水的核心智慧在于"致人而不致于人"。毛泽东通过不断制造战场迷雾,使40万敌军陷入判断混乱:当国民党军以为红军要北渡时,红军突然东进;当敌军判断红军将东出湘西时,红军却调头南下。这种"你打你的,我打我的"的战争哲学,至今仍是机动战理论的经典范本。

战役中展现的指挥艺术具有永恒价值:精准的情报研判、快速的战场应变、高效的部队机动、巧妙的心理博弈。红军指挥体系扁平化的优势在此凸显,前敌司令部与军委能实时互动,而国民党军却因派系林立贻误战机。

这场战役重塑了中国革命战争的空间概念。红军不再固守根据地,而是以运动战创造新战场,用空间换时间,用机动换主动。这种战略思维不仅挽救了红军,更为后来的抗日战争、解放战争提供了宝贵经验。

站在赤水河畔回望历史,四渡赤水不仅是军事奇迹,更是精神丰碑。它证明:在实力悬殊的对抗中,智慧可以创造奇迹,信念能够扭转乾坤。这种敢于在绝境中另辟蹊径、善于在被动中创造主动的斗争智慧,早已融入中国共产党的精神血脉,成为应对各种风险挑战的永恒精神密码。

评论列表