我在去年的文章“”,阐述了黄巢起义对门阀士族搭建了几百年的关系网和肉体的集中毁灭。导致后面1个世纪建立的北宋能更从容的从中小地主中选拔才干。

这篇文章有接近24万的阅读,是我阅读量最大的几篇文章之一。但不少读者也在质疑这个观点,说门阀衰亡和黄巢关系不大。因为像散居在华北各地的五姓七望中的赵郡李、范阳卢、博陵崔等大家族怎么可能都住在长安洛阳,黄巢不可能一次杀绝。

唐代时顶级门阀都集中到两京地带了

不少抖音博主也拿着这个理由反驳,实际上这是典型的望文生义了。到了隋唐时,大量北方门阀其实都已经“两京化”了,大家族主脉和各分房都集中居住在长安、洛阳。这给黄巢到来时一网打尽提供了便利。唐末一个士族子弟虽然自称清河崔氏或陇西李氏,但大概率他家族多代人都生活在洛阳,在附近有自己田庄,多年来家族成员葬在北邙山。

埋了大量王侯贵胄的北邙山

这些大族在南北朝时,凭借坞堡自守。有数以千计、万计的私兵,在各种北方南下政权统治之下活的游刃有余。什么时候他们甘愿放弃了大量地方上的既得利益,全力奔赴首都呢。

带有军事防御功能的坞堡

起码在唐朝开国之时,我们看到的隋唐群雄的领头人中就没有那些传统世家大族的影子。以至于李世民登基后重修《士族志》鄙夷的说:“这些人开国没有寸功,凭什么排在士族志最前面”。

大数据还原“门阀回京之旅”唐代开国之前130年前公元485年的北魏。冯太后主持了一次改革,但这次成果不被人所熟悉,后面公元523年因为六镇之乱爆发北魏被推翻。冯太后和她孙子孝文帝两代人的改革在不少人看来不值得一提。很多后世人觉得北魏改革不过如此。

北魏冯太后(剧照)

但有赖于现代多学科的介入,历史学研究也焕然一新。这次改革的深远影响被重新认识。

我们能从多角度总结这次改革的余威,1540年前的政治家做了哪些努力让南北分裂的中国有了南北混一的国家力量,让门阀政治不再成为中国的主流。

三位作者之一陈雨新 人民大学

王海骁 纽约大学政治学系

张晓鸣 浙江大学

陈雨新(Joy Chen)、王海骁(Erik H. Wang)、张晓鸣(Xiaoming Zhang)三位大牛用大量数据分析、统计整理和归纳了1500年前这次改革的成果和北魏政治家做出的巧妙安排。

官修史料、各地墓志是这次研究的基础

三位老师的研究从传世史料和墓志中人工收集并地理编码了2590名北魏精英的职业履历与家族背景信息,同时对4世纪以前中国北方的坞堡记载进行了地理编码。他们以坞堡作为衡量政府在基层缺失存在感和渗透能力变化的指标。

最终得出了门阀出让地方的权力,举族搬迁到首都附近历史推断。

几位老师研究内容比较冷门,听者很少

首先要说一下这次改革的大背景。

东汉时期劳作的农民

东汉以来地方大族逐渐崛起。西晋时期,“占田制”与“九品中正制”两项惠及大族的政策相辅相成,进一步促进了世家大族在高层政治垄断及庄园经济把控地方的局面。

大地主控制土地和人口,逐渐成为了国家不受控制地方板块

公元4世纪,西晋王朝解体北方游牧民族南下。虽然部分家族衣冠南渡,但大部分北方门阀他们凭借在前朝积累的政治、经济、军事资本,维持着对地方的实际控制,逐渐成为“呼啸乡里”的“郡国豪右”。

他们建立坞堡,吸纳流民成为自己的农奴并训练其中强壮者为部曲,让其成为一支实力不俗的武装力量。

汉末以来的乱世各种枭雄层出,但始终没有对抗门阀的办法

北方在西晋灭亡后经过多轮政权变动,在拓跋鲜卑建立的北魏时期,终于形式上统一了北方。形成南北对峙的格局。但对于北方各地星罗棋布的坞堡和地方自治还是没有办法。北魏只能承认世家大族在自己领地的征税、执法等权力。北魏虽然统一北方,但是国家如同一块马赛克拼接图。中央只是掌控最大一块的玩家。

到了公元485年,北魏冯太后决心进行改革。这次变革包括两项环环相扣的政策。“均田制”:土地国有,国家将新土地分配给农民。这项政策能够削弱地方世家大族的经济主导地位,促进自耕农的崛起。

去掉门阀这个“中间商”,国家直接向农民征税

为更好地实现这一目标,国家将其与“三长制”相结合。三长制通过任命特定的村官,重新登记并监控脱离于国家统计之外的人口,并建立了新的基层机构以管理新登记的人口。北魏王朝历时一百年终于要对农耕时代重要需要掌握的最重要的2项资源“自耕农和田亩”做盘点了。

虽然历代史学家对这次改革给与了赞誉,但是它的具体效果如何,通过什么方式解决了地方豪强的抵制情绪。很多人是一头雾水,这几位学者以“坞堡”为坐标。从浩如烟海的古籍中摘取了关键信息,终于拼接出来这次巧妙的政治安排。

一句话总结:中央给与更多豪强子弟更高的中央决策位置。门阀豪强出让自己在地方的经济和人事权力。

经过几代人时间,门阀失去了户籍地的私兵和农奴,却在两京把持大量实权岗位。但这为后来黄巢能在两京将门阀一网打尽埋下了伏笔。

首都的实权部门向地方门阀子弟开放

史料整理其实是一个新的工作,中国典籍各类官修、民间史料繁杂。还有近年来比较热点的墓志分析。但是史料太过繁杂,让一件事正反评价材料都有很多,事件的评价反而陷入了模糊。

现代不少年轻学者,思路开阔,他们通过计算机、大数据分析等新手段把历史研究做到了一个新的高度。

中国丰富的官修史料史研究的基础

几位学者提到他们整理数据的过程,没有巧功夫就是一点点的数据录入、分析、归纳

冯太后主政期间,推行了均田制、三长制等政策的中央集权改革。这些改革举希望措提升了北方中国在未来的动员能力,使国家得以对曾经由世家大族通过坞堡所控制的地区进行征税和征兵。

在门阀控制的农庄,有大量只对家族效忠的私兵。无疑是中央集权的反面。他们有理由也有能力破坏改革。比如通过土地财富维系恩庇关系,或教唆当地民众来反抗国家的管控。

冯太后团队的选择:给这些世家大族的成员授予高官要职,以此作为对他们利益损失的补偿。

几位作者的实际论述需要不少统计学的知识和图表,为了方便大家理解,我后面直接把结论放出来了。

巧妙的论述过程首先三位学者从《晋书》、《资治通鉴》和《水经注》三个来源收集了4世纪坞堡的数据,使用“坞”、“堡”、“壁”、“垒”、“自固”、“聚险”等关键词进行识别,并通过人工甄别剔除政府军队出于军事目的所设立的堡垒。本文一共发现105处精确到郡级位置的坞堡。

东汉后期崛起的门阀深深影响了中国的历史

再从1-3世纪史书包括《后汉书》、《晋书》(记载公元300年之前的部分)和《三国志》等找出真正的世家门阀成员。在中古中国,世家大族常以“郡-姓”作为标识,例如著名的清河崔氏和京兆杜氏。研究人员特意把范围确定在公元300年前,在曹魏时期列传的家族后代。这样也好理解,不可能所有古代精英都是门阀出身。

经过整理的北方地区坞垒的分布

要论证用赎买而不是暴力方式。那就要看看改革后在中央一级的门阀子弟是不是更多了。简单的说在中央是否“破格录取”更多士族子弟。

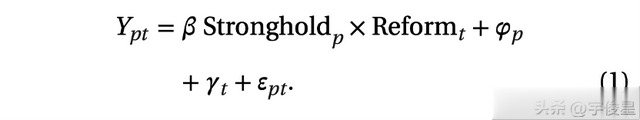

Ypt是t时期p郡对世家的招募公式。p郡有坞堡,则Strongholdp等于1。t时期是在冯太后主政期,则Reformt等于1

统计显示改革使得北魏每届统治者从坞堡郡多招募36名额外的世家大族精英,这个效应是因变量平均值的4.05倍,在0.01的统计意义上显著。

大白话意思就是在改革后世家子弟的加速提拔到中央。

学者剔除墓志数据进一步分析(图为北魏李伯钦墓志)

为了验证稳定性,三位学者还剔除了墓志(我个人觉得墓志的信息更加可信一些)。不同模型下检验了只用《晋书》中的坞堡及只用《魏书》(即剔除墓志)构建精英数据集,这个关系依旧稳定。

东西魏、北周北齐对峙时期门阀已经不在高层占据主导地位

三位学者还发现不论北魏时期的传统世家大族还是北魏时期的坞堡地世家大族,都与魏收撰写《魏书》时的北齐高官没有显著相关性(我们现在都知道北齐的高层很多其实是高欢从六镇带来的军事贵族,他们也更有资历占据政府高层)。5世纪的坞堡地世家大族的后代在北齐时没有很大的政治能量这也说明5世纪后,在改革几十年后北方不少豪族政治影响力就在衰退。

地方政治家族把握高层而且持续多年不衰退,在很多现代国家都存在。如今日本的政治世家依然靠着老家的选票占据东京的议员位置。

日本前首相岸田文雄是来自广岛的望族

门阀家族虽然短时间安排更多子弟进位中央,但却失去了祖籍地稳固的政治资源。在持续的和中央的政治博弈中,他们的后代并不能更进一步。中央集权短期赎买虽然扔出去了不少实权岗位,但是长期来看中央更胜一筹。

官僚制补偿的机制

门阀直接从这次改革收益图

统计结果表明,改革后,坞堡郡的世家大族获得了更高的官品,且效应非常大。这些结果表明,北魏的确通过给予世家大族更高级别和更有声望的官职进行补偿。

即使把高级职务即三品以上的官职考察线改为“五品”线后,因果效应依然稳健。

而且数据分析表明对世家大族的补偿更有可能是用中央高官而非地方高官。

“规划”豪强控制的人口

莫高窟壁画中的坞堡

有坞堡记载的郡在冯太后改革之后,在册人口提升更多。考虑到这个时期人口增长应该是全国趋同,那么这些增量确实是世家大族农庄中“释放”的纳税人口。这也吻合历史学者的叙事,即改革确实强化了中央集权,提升了北魏在基层的汲取和动员能力。

异地任官

即使是地方官任命,中央也趋向于将门阀子弟安排到异地

这个表报告了对县令、太守、刺史等的计量估计。然后将这一结果分别细分为家乡和非家乡的任职地。分析表明坞堡郡的世家大族更有可能担任地方领导职务,但这个显著的增长只存在于外地任官而非本地任官。

北魏政府通过异地任官,进一步削弱了门阀在本乡的政治势能积累。

“郡国豪右”到“海内冠冕”从上面几个方面看的出,这次改革策略极其巧妙,把门阀家族子弟从地方大量吸取来。让他们在出任中央官员和异地地方首长,一步步肢解了门阀在老家的动员能力。

大量门阀入阁中央,直呼真香

很多门阀一开始反对冯太后改革,但随着中央高官的不断授予,其他门阀的子弟一个个进入中央。不少年轻人的仕途却平步青云,更多门阀放弃抵抗。这些门阀在高呼“真香”的同时也逐渐失去了地方根基。地方上部曲、农庄、农奴是他们乱世几百年稳如泰山的基石。

离开大地母亲就没有力量的安泰,赫拉克勒斯把安泰高高举起,最终杀死了安泰

如同希腊神话中失去大地母亲就力量全无的神袛安泰。

三位作者认为这种从“郡国豪右”到“海内冠冕”的士族转型背后是冯太后、李冲等改革者高妙的政治智慧。

改革设计者李冲

到这里各项数据分析显示冯太后在五世纪末的中央集权改革确实消除了地方宗主督护制——门阀对地方政治、经济、文化、人事任免的的一整套制度。实现了国家对地方从间接统治到直接统治的转变。这是北魏国家能力上升的一个里程碑成果,基层被纳入国家体系。

墓志、北魏的官员册封、史料,一切过往被再次打开,重新排列整合,整合在坐标轴后。这场改革成功的政治安排已然显现。冯太后这个女人不简单。

冯太后和孝文帝,要不是后来北魏遭遇六镇之乱崩盘,这对祖孙评价会更高一些

统治者如何有效弱化来自地方门阀,增加国家能力。之前的历史总是以皇族或权臣的血结束。而冯太后的改革小组班底的策略:地方精英授予中央的高官要职,以换取他们放弃在地方上的既得利益,门阀并作为利益分享者被整合进入国家政治体系。

她用以柔克刚和滴水长流的政治安排打赢了这场中央对地方的权力博弈。

这是一场被忽视的改革!

北魏孝文帝迁都洛阳后的南北对峙局面

隋唐之前的北魏是个被忽视的王朝,我们的历史书中只是讲了它统一北方和孝文帝的改革。似乎其他方面它能说的乏善可陈。但就是这个鲜卑人建立的王朝逐步把游离在中央政权之外的各种地方门阀拉在一起。

为后面北周、隋、唐大一统的强力中央打好了基础。

冯太后死后,孝文帝展开了更大规模的改革

冯太后之后,他的孙子孝文帝开始了更大更深刻的汉化改革则是水到渠成的结果了。孝文帝更进一步,给鲜卑贵族赐予汉姓。和北方大族联姻进一步把各地门阀绑定到鲜卑代人集团这艘大船上。

一段血腥的历史旧事让皇权和门阀相互妥协政治是一门需要精妙把握人性和出手角度的游戏,不同的人不同的手段去做同一件事。结果往往大相径庭。

崔浩

太和改制40年前,440~450年期间。在北魏武功最盛的皇帝拓跋焘曾经和他曾经的政治盟友出身清河崔氏的崔浩发生激烈冲突。最终酿成惨案,清河崔氏、范阳卢氏等一众名门望族被牵连,死者甚重。

崔浩编撰国史直书拓跋家族起家过程中的不堪史实,是导致的这次政治洗牌源头。但是拓跋焘在外征战统一北方期间。崔浩不顾太子和鲜卑贵族的反对强行也要安插门阀子弟进入中央。要恢复魏晋时代导致皇权衰微、门阀主导朝政的安排。这才是拓跋焘要血洗崔浩一家和其他门阀的最重要原因。

北魏武帝,拓跋焘

崔浩这么一意孤行,想恢复门阀在朝堂位置,甚至得罪鲜卑贵族、太子和皇帝的行为当然不会有好果子吃。最后被拓跋焘借着国史案摊牌是历史发展的必然。

崔浩死了,但是各地的门阀、坞堡还在他们控制大量不能被国家所用的人口。北魏想混一南北,抵御北方柔然。依旧需要苦练内功,需要消除门阀把持的地方力量。

到了公元480年期间国家发展已经稳定,北方柔然的威胁减小。这个时候北魏如果想有所作为必须向汉初靠拢。清理各地隐藏的户口田亩,向门阀要人,要地。恢复自耕农为主的社会结构。

从崔浩一事也看得出来,这些门阀也不单单只想做个堡主、郡望。他们也渴望在朝廷获得广泛的政治地位和操控全国的职位。

在反复的利益博弈中,从殷鉴不远的血的教训中。北方的门阀在后来接受了冯太后的改革。他们向洛阳派出自家青年显贵,提供赋税和隐户人口。北魏朝廷也完成了农耕王朝最重要的一项工作——整个北方的编户齐民。

隋唐,一个世界帝国正在走来

尽管后来北魏上层在一代人时间内迅速腐化堕落,又在六镇之乱这样的大考中交出了不及格的答卷。但是这项改革的遗产还在,吃苦耐劳、能当兵能耕地的自耕农将会是隋唐成为世界性帝国基础。