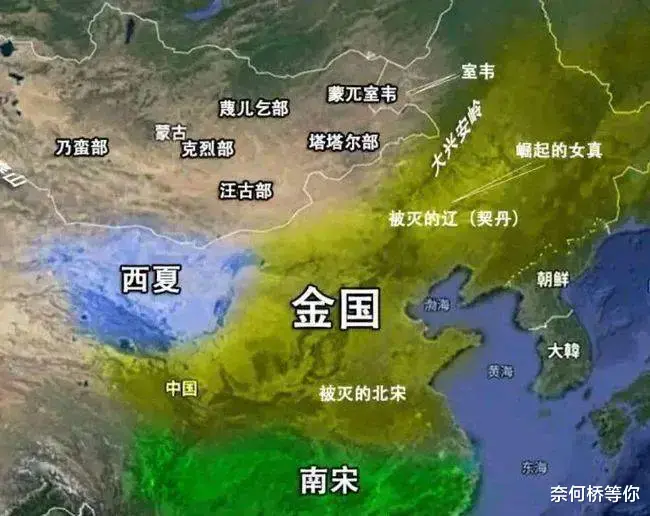

金朝是作为女真的渔猎民族摧毁了辽朝,不同于辽代的统治阶层是游牧民族,对蒙古草原地带并未建立起来严密而有力的统治机制,因此来自北方游牧民族的祸患伴随着金朝兴亡的始终。最终成吉思汗于1206年建立大蒙古国,1211年进攻金朝,其子窝阔台在任期间,蒙古于1234年灭金。

早期金朝对北方蒙古部落的策略

金朝初年虽然初步和草原部落建立了所谓的羁縻统辖关系,但是这种关系并不稳固,《松漠纪闻》载: “盲骨子……与金人隔一江,常渡江之南为寇,御之则返,无如之何。”可见当时北方蒙古部落和金朝处于对峙关系。北方游牧部落在辽末金初年间经历过一次实力的提升,根据《辽史》辽道宗时期曾经下令“禁鬻生熟铁于回鹘、阻卜等界”,然而金朝建立后,对于铁钱并不看重,根据《建炎以来系年要录》记载说:“塔坦者,在金国之西北,其近汉地谓之熟塔坦,食其粳稻,其远者谓之生塔坦,止以射猎为生,性勇悍,然地不生铁,故矢镞但以骨为之,辽人初置市场与之回易,而铁禁甚严,至金人始弛其禁,又刘豫不用铁钱,繇是河东陕西铁钱率自云中货于塔坦,塔坦得之,遂大作军器焉。”《大金国志》也有类似记载,“北地贵铁,百姓多由火山军、武州、八馆之天徳、云内,货铁于北方,今河东铁钱殆尽。自废豫后,至于陜西铁钱亦流而过北矣,北方得之,多作军器,甚而有以坚甲利兵与之回易者,爪牙既成,始不易制矣。”由此可见当时女真建立的大金一改往常辽国禁止铁器流出的政策,导致北方这些游牧民族得到了大量的铁,从而改进了装备,甚至还有直接将武器卖给他们的,从而使得蒙古部落能够发展壮大,能够和金朝处于对峙状态。

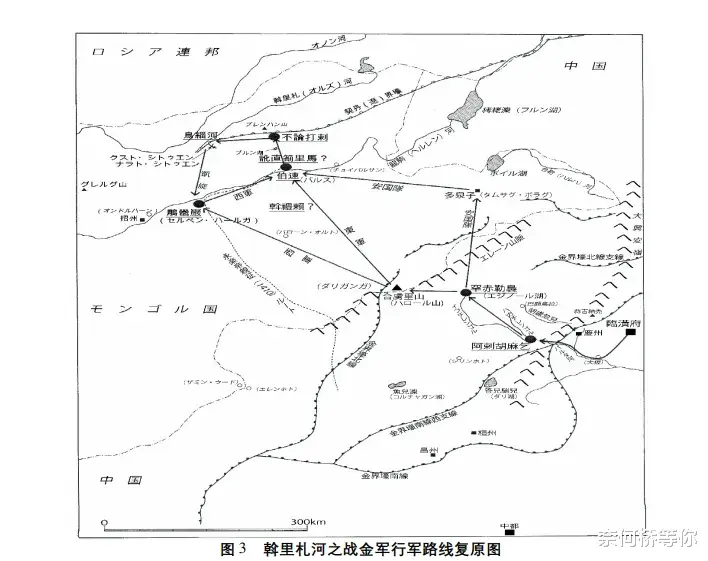

金熙宗时期金朝对蒙古高原的部落进行了几次大规模出击。第一次北伐是天会十三年(1135),主帅是完颜宗磐与完颜希尹,第二次是天眷二年,主帅是呼沙呼,第三次是皇统六年(1146),金朝主帅是完颜宗弼。这三次军事行动中,完颜宗弼是最后一次,也是最为著名的一次。宗弼也就是宋史中大名鼎鼎的兀术,其与蒙军交战事迹有宋人记载。根据《建炎以来系年要录》引述王大观《行程录》记载这次战事,说:“金都元帅宗弼之未卒也,自将中原所教神臂弓弩手八万人讨蒙古,因连年不能克。是月(1146年八月),遣领汴京行台上书省事萧博硕诺与蒙古议和,割西平河以北二十七团寨与之,岁遗牛羊米豆,且命册其酋鄂抡贝勒为蒙古国王,蒙人不肯。”此次战役结果又据同出处说:“是月(1147年三月)金人与蒙古始和,岁遗牛羊米豆绵绢之属甚厚,于是蒙酋鄂抡贝勒乃自称祖元皇帝,改元天兴,金人用兵连年,卒不能讨,但遣精兵分据要害而还”。同时在王大观《行程录》中还记载金人送给蒙古的“岁币”,并没有被《建炎以来系年要录》采纳,因为其中提到的数字实在是过于庞大,“岁遗牛羊各五十万口,米豆共五十万斛,绢三十万匹,绵三十万两”。事出反常必有妖,正如中国断代史系列《元史》所言:“南宋人关于这些战事的记载,出于政治的需要,对战事的规模夸大了;对金蒙间的和议也过量地夸大金朝割地赔款的数字,目的是在形容金朝后方之困扰,国力已疲,从而坚定国人抗敌复国的信心。而且,某些具体事实,确亦不免传闻失实之处。”因此未必可尽信。具体战况如何今已难以考证,根据《金史》记载的资料也有类似的记载,如完颜阿鲁带,“皇统初,北伐有功,拜参知政事。”乌林答晖“从宗弼北征,迁广威将军,赏以金币、尚厩击球马”,留守耶律怀义 “从宗弼过乌纳水,还中京”,完颜撒改 “从军泰州路,军帅以撒改为万户,领银术可等猛安,戍北边,数有战功”都有着这次北伐的蛛丝马迹。又根据《金史》记载:“自明昌初,北边屡有警,或请出兵击之。上曰:‘今方南议塞河,而复用兵于北,可乎?’守贞曰:‘彼屡突轶吾圉,今一惩之,后当不复来,明年可以见矣。’上因论守御之法。守贞曰:‘惟有皇统以前故事,舍此无法耳。’”从完颜守贞的话语可以看出,在皇统年间确实爆发了和蒙国的大战,并且被引以为故事,作为正面出击的例子,结局应不至于那么惨淡。

至于“蒙国”的结局,这个能够和金国抗衡一时的草原国家,最终似乎淹没在历史长河之中,《蒙鞑备录》(为金末南宋使臣赵珙所编)即记载说:“珙常讨究于彼,闻蒙已残灭久矣!盖北方之国,或方千里,或方百里,兴衰起灭无常。”也就是蒙国在金末的时候已经灭亡很久了。海陵王时期仍有类似的战争。如完颜亮在贞元元年 ( 1153) 闰十二月“命西京路统军挞懒、西北路招讨萧怀忠、临潢府总管马和尚、乌古迪烈司招讨斜野等北巡。”而这还影响到了海陵王的征兵行动,“正隆五年(1160),海陵征诸道兵伐宋,使牌印燥合、杨葛尽征西北路契丹丁壮,契丹人曰:‘西北路接近邻国,世世征伐,相为仇怨。若男丁尽从军,彼以兵来,则老弱必尽系累矣。幸使者入朝言之。’”也就是当时完颜亮要集中各道兵来对付南宋,于是打算将西北路的所有契丹部落壮丁全部征伐,契丹人提到“西北路接近邻国,世世征伐,相为仇怨。”就是当时金朝和北方游牧民族的战争,如果让契丹壮丁全部被征伐,一旦遇到入侵就无法抵抗,进而变成契丹人反叛的诱因。可见完颜亮时期仍有边患,并且颇为严重。

金世宗时期三年一次的“灭丁”?

在金世宗大定年间据说有一种“灭丁”的行动,其实真相未必如此。根据宋人《蒙鞑备录》记载,金世宗大定年间,燕京和契丹地有谣言说:“鞑靼来,鞑靼去,赶得官家没去处。”隐隐有鞑靼会成为金朝大患的含义。金世宗听说这件事,惊曰:“必是鞑人,为我国患。”于是下令“极于穷荒,出兵剿之,每三岁遣兵向北剿杀。”这件事被称之为“灭丁”。《蒙鞑备录》又记载说:“迄今中原人尽能记之,曰:‘二十年前,山东、河北,谁家不卖鞑人为小奴婢,皆诸军掠来者。’今鞑人大臣,当时多有虏掠住于金国者……鞑人逃遁沙漠,怨入骨髓。至伪章宗立,明昌年间,不令杀戮,以是鞑人稍稍还本国,添丁长育。”也就是金世宗时期下令“灭丁”,到金章宗时期“不令杀戮”,导致鞑靼能够“添丁长育”。而此外还有一个记载,如《心史》记载说:“昔金人盛时,鞑虽小夷,粘罕、兀术辈尝虑其有难制之状,三年一征,五年一徙,用蒿指之法厄其生聚。蒿者,言若刈蒿也。去其拇指,则壮丁无用。后金酋雍立,仁慈,恕鞑旧罪,免征徙蒿指之法。时思乃祖旧恨,但望北射三箭泄余愤。如是十九年,鞑人孳育丁壮甚盛。”也就是所谓的“灭丁”(其实这里的叙事换成了“蒿指”),是金初名臣宗翰和宗弼想出来的,而且是“征”(征伐,三年实行一次)、“徙”(迁徙,五年实行一次)、以及“蒿指之法”(把蒙古壮丁的拇指砍掉)的方法来限制蒙古的壮大,等到金世宗统治时期,由于金世宗“仁慈”所以停止了这种做法,进而导致了蒙古的壮大。正如中国断代史《元史》所言:“减丁、蒿指之说,不见《金史》。且一谓金世宗坚行减丁,一谓世宗仁慈而停蒿指,究系矛盾。”所以其中记载必有一定程度的问题,未必真有“减丁”一事。

这两件事究竟来说难以属实,《金史》记载的金世宗对蒙古部落的行动集中在大定七年到十一年之间 ( 1167—1171),金世宗继位之初面临契丹叛乱、海陵势力可能反扑、加上与宋朝关系等方面复杂的形势,一时难以主动对北方游牧民族势力做出什么积极行动,到后来大定五年正月和宋朝方面签定好和约后才逐渐进入稳定的局面,才可能够对蒙古采取积极的行动。将《金史》和一些宋人记载的金朝方面的行动整理所得如下:大定七年闰七月,“甲戌,诏遣秘书监移剌子敬经略北边。”八年十二月,“戊子朔,遣武定军节度使移剌按等招谕阻卜”。宋人楼钥出使金朝时听人说: “为年 ( 大定九年) 时被蒙古国炒。……蒙古国作梗,太子自去边头议和,半年不决,又且归。”十年八月,“壬申,遣参知政事宗叙北巡”。十一年,纥石烈志宁“代宗叙北征。既还,遣使者迎劳,赐以弓矢、玉吐鹘。入见,上慰劳良久”。大定十二年四月,“阻卜来贡”。从上述记载来看,在大定七年闰七月金世宗开始腾出手来“经略北边”,也就是对游牧民族采取积极的措施,之后大定八年又派人进行招抚,结果没有成功,大定九年边境被蒙古部落袭击,太子前往议和也没有成功,于是大定十年八月派遣宗叙被巡,结果也没有什么成果,于是让纥石烈志宁“代宗叙北征”,从回来后得到赏赐略微可以看出此次出征大抵上是取得一定的成果,于是大定十二年四月时“阻卜来贡”,从此北方趋于安定。

除了武力征伐之外,金世宗还采取了其他的手段来对付北方部落的入侵。如加强边境防御设施。在大定之初曾有“沿边壕堑”的建议,被认为没什么作用而放弃(“参知政事宗叙请置沿边壕堑,良弼曰:‘敌国果来伐,此岂可御哉?’上曰:‘卿言是也。’”)又根据《金史》列传24记载说:“北鄙岁警,朝廷欲发民穿深堑以御之。石与丞相纥石烈良弼皆曰:‘不可。古筑长城备北,徒耗民力,无益于事。北俗无定居,出没不常,惟当以德柔之。若徒深堑,必当置戍,而塞北多风沙,曾未期年,堑已平矣。不可疲中国有用之力,为此无益。’议遂寝。是皆足称云。”此当为大定之初之事(纥石烈良弼为相在大定初至大定十六年)。虽然没有采取这种措施,根据《金史·地理志》记载说:“大定二十一年三月,世宗以东北路讨司十九堡在泰州之境,及临潢路旧设二十四堡障参差不齐,遣大理司直蒲察张家奴等往视其处置。于是东北自达里带石堡子至鹤五河地分,临潢路自鹤五河堡子至撒里乃,皆取直列置堡戍”。可见当时金世宗为了加强边境防御修建边堡的力度,此外做“壕堑”的建议又被提出,“上以年饥权寝,姑令开壕为备。四月,遣吏部郎中奚胡失海经画壕堑,旋为沙雪堙塞,不足为御。”正如当初纥石烈良弼所言:“塞北多风沙,曾未期年,堑已平矣”,因此修筑沟堑并非良策。此外,金世宗还招抚各北方部落,上文已言“阻卜”来贡,是为塔塔儿部,而根据《史集》记载,蒙古部的成吉思汗的三世祖合不勒汗曾入朝于金,大约也是在金世宗朝。西方的乃蛮部于,则大定十五年(1175)交出西辽颁发的牌印,归附金朝,此外克烈部汪罕、汪古部白厮波、蒙古部铁木真等都被金朝册封过官职,可见此时的招揽成效。

金章宗时期的边患和应对措施

蒙古的发展在金章宗时期是个转折点,也就是在他在任的时候蒙古部的铁木真逐渐统一了整个蒙古高原,那么金章宗的时候金朝的政策是怎么样的呢?

在世宗末到章宗初年,金朝的边患愈发严峻。如《金史》记载说:“时北边有警,诏百官集尚书省议之,太尉克宁锐意用兵,益言天时未利,宜俟后图。”徒单克宁在大定末到明昌二年(1191)初担任太尉,这段时间就是“北边有警”,又有“自明昌初,北边屡有警,或请出兵击之。”明昌是金章宗第一个年号,可见金朝的边患是从金章宗初年开始的,这段时间“北方鞑靼诸部中的阻卜 (即塔塔儿)、广吉刺 (《辽史》 之王纪刺、 《元史》 之弘吉刺、 《蒙古秘史》 之翁吉刺)、合底忻 (《蒙古秘史》 作合塔斤)、山只昆 (《蒙古秘史》 作撒勒只兀惕) 部不断侵扰金朝北方的边界。”(宁波:《金朝与蒙古诸部关系研究》)又根据《宋会要辑稿》记载的1195、1196年的奏文,其中有“金虏被鞑靼侵扰,传闻不一”,又有“近日闻北边为鞑靼侵扰,已焚了凉亭、金莲川等处,去燕山才六、七百里,昨日贺正人使回言与所闻亦略同,万一鞑靼得志,直犯中原,或虏酋逃遁,逼近边界,或恐中原有豪杰皆当为备”,可见当时金朝被北方部落侵扰的窘境。此时的金朝面临的形势颇为严峻,南宋人卫泾于1197年出使金朝,根据他所观察到的情况指出:“大抵北敌狃于宴安,习成骄惰,非复曩时之旧,而蒙古生长西北,其人骁勇剽悍,地产壮马,加以新集之众,意气方鋭,倏来忽往捷于风雨,契丹遗类蒙国诸戎挟其世雠环视而动,左枝右梧之不暇,虽侈宫室盛仪卫外示强大之形,臣等见其在廷班行,人才委靡,上下窘蹙,若有旦夕肘腋之变,而所过河南州郡凋弊太甚,供备牛马,取办军须,十室九空,殆同清野,怨讟并作至有及汝偕亡之謡。遗老尚存咸起徯我来蘓之望,盖非特中原之民素不懐附,而蕃兵部落亦有离心,公出怨言无复頋避,河北河东累行佥刷,毎战輙败,或望风犇溃,士马物故,粮械䘮亡,部送馈运,至于乏使防䕶使客,骑兵类多疲驽老弱,今两敌相持,犹在亘抚等州,而临潢被围逾时未觧,在边之兵仅三十万,复期以九月决战,臣等囬至涿州安肃军屡见介使奔驰,调发军马曾无虚日……”。从卫泾的观察,当时金朝统治阶层衰落,而且内有契丹诸人暗藏窝心,加上国内因为军兴导致民生凋敝,导致“十室九空”(高汝砺也于承安二年(1197)有言:“况近年以来,边方屡有调发,贫户益多”),情况非常严峻。针对这种侵扰,金章宗采取了两种措施,第一种是主动出击,金朝先后于1194年、1196年、1198年出军北伐,有力地打击了在东蒙古草原的塔塔儿部、弘吉剌部、合答斤部、撒勒只兀惕部,根据《蒙鞑备录》记载说:“迄今中原人尽能记之,曰:二十年前,山东、河北,谁家不卖鞑人为小奴婢,皆诸军掠来者。”考金世宗距离作者写作时不止二十年,更像是金章宗时期的三次出击,而且都取得了不错的战果,而在完颜襄北伐(1196)那次,克烈部脱斡邻和蒙古部铁木真分别被授予“王”和“札兀惕忽里”(“金人授帝为札兀惕忽里,译言百户长也。”)可见此次战役的胜利,使得金朝威势大振。

章宗的北伐战果不错,然而其实真相可能是金人形势愈加不利,金人之土在不断缩短。根据《宋史全文》记载1199年有“初,金人既为蒙国所侵,冀之北土遂失,乃于洮州置场买马,自是马至秦州者差罕云。”1200年五月时的时候宋使赵善义公然对金人说:“尔方为蒙古部落所扰,何暇与我较,莫待要南朝举兵夹攻耶?”都可见北伐之后金人处境并未改善,又根据金泰和二年(1202)李愈有言:“方今戍卒贫弱,百姓骚然”,又言:“北部侵我旧疆千有馀里,不谋雪耻,复欲北幸(指章宗将幸长乐川一事),一旦有警,臣恐丞相襄、枢密副使闍母等不足恃也”可见当时完颜襄也未必是蒙人对手,加上“北部侵我旧疆千有馀里”也可以看出当时金人的地位。完颜襄还师后提出建议说:“用步卒穿壕筑障,起临潢左界北京路以为阻塞”,金廷同意,之后“襄亲督视之,军民并役,又募饥民以佣即事,五旬而毕。于是西北、西南路亦治塞如所请。”从而建构起来的金人的千里防线,《金史》又记载说:“初,明昌间,有司建议,自西南、西北路,沿临潢达泰州,开筑壕堑以备大兵,役者三万人,连年未就。御史台言:‘所开旋为风沙所平,无益于御侮,而徒劳民。’……后丞相襄师还,卒为开筑,民甚苦之。”可见当时金朝不惜民力也要修筑壕堑来阻拦北方的铁骑,从中不难看到其中奥秘。从上文所引宋人资料皆可见金人窘境,又与金人资料相互印证,北伐后处境未改,且金军北伐未必就如《金史》所言战绩之多,根据金史记载承安年间有“主兵者又言:“‘比岁征伐,军多败衄,盖屯田地寡,无以养赡,至有不免饥寒者,故无斗志。愿括民田之冒税者分给之,则战士气自倍矣’。”于是兴起来金朝著名的括田运动(后叙),从所谓“比岁征伐,军多败衄”隐隐可见金军的败绩。根据《金史》所言:“清臣首议出师,遽以贪小利败。襄虽贤,竭力而后胜其任。衡、安国、孛迭之功又亚于襄者也。然而兵连祸结,以终金世。故兵无常胜,制胜在势。势制兵者强,兵制势者亡。迹襄之开筑壕堑以自固,其犹元魏、北齐之长城欤?金之势可知矣。”从夹谷清臣倡议北伐,到完颜襄北伐,金朝从而“兵连祸结”,与金始终,而“兵势”是为关键一点,而金朝兵势却显得受制于人,到被动防御,因此“势屈而兵胜,亡国之道也。”当金朝被迫因为骚扰而主动出击,之后又都处于被动防御中,已经显露出颓势了。

草原局势的失控

蒙古部的成吉思汗在金世宗时期接受过金朝的官爵,又在金章宗时完颜襄北伐时曾经帮助过金军打击塔塔儿部,再次接受金人官爵,成为金人对蒙古高原朝贡体系的重要人物。随着成吉思汗不断壮大,扫灭群雄,于1206年成立了大蒙古国,进而逐步脱离了金朝的控制范围内,进而成为金国的大敌。在成吉思汗壮大途中是否有和金人联合行动呢?众所周知成吉思汗统一蒙国草原有三个主要对手,扎木合、王罕和太阳汗,而在与王罕的第一轮对决中其实成吉思汗是败绩了的,然而后来却重新振作打败了王罕。其实这段时间金朝也许也和王汗交过手,这段资料却不幸非常隐晦,但是并非没有什么集中。

《金史》章宗本纪有:“己卯,以枢密使宗浩为尚书右丞相,右丞完颜匡为左丞,参知政事仆散揆为右丞,御史中丞孙即康、刑部尚书贾铉并为参知政事”(此事为泰和三年正月,即1203年正月)“四年(泰和四年,即1204)八月……尚书右丞相宗浩为左丞相,右丞仆散揆为平章政事,参知政事孙即康为尚书右丞,御史大夫仆散端为左丞,吏部尚书独吉思忠为参知政事”然后宗浩传有:“徙西京留守,复为枢密使,进拜尚书右丞相,超授崇进……撒里部长陀括里入塞,宗浩以兵追蹑,与仆散揆军合击之,杀获甚众,敌遁去。诏徵还,入见,优诏奖谕,躐迁仪同三司,赐玉束带一、金器百两、重币二十端,进拜左丞相。”从中可知宗浩于泰和三年正月即1203年出任右丞相,次年八月升任左丞相,在这期间出现了“陀括里入塞”的事件,“陀括里”何许人也?克烈部王罕名脱里或脱斡邻(蒙古语:脱斡邻勒Тоорил)那么可知其实是王罕,王罕的入塞具体时间尚不可考,金朝据说“杀获甚众”亦不知战果如何,也许正是因为有共同的敌人,此时金朝和铁木真还保持着关系,这段关系一直维持到金章宗去世。

金章宗于1208年去世,继位的是卫绍王,《元史》记载着一个著名的故事,“初,帝贡岁币于金,金主使卫王允济受贡于净州。帝见允济不为礼。允济归,欲请兵攻之。会金主璟殂,允济嗣位,有诏至国,传言当拜受。帝问金使曰:‘新君为谁?’金使曰:‘卫王也。’帝遽南面唾曰:‘我谓中原皇帝是天上人做,此等庸懦亦为之耶?何以拜为!’即乘马北去。金使还言,允济益怒,欲俟帝再入贡,就进场害之。帝知之,遂与金绝,益严兵为备。”从中其实无意中透露出一个信息,在金章宗时期成吉思汗仍然需要进贡于金,并且需要对金朝诏书“拜受”,而且入贡的时候需要亲自前往,而软弱的卫绍王上位导致成吉思汗彻底撕破脸皮。关于这个臣于金朝的事,以前的成吉思汗或许会接受,但此时的成吉思汗早已羽翼丰满,知道懦弱的卫绍王继位后更加肆无忌惮,彻底断绝了与金的关系。早在金章宗末年,成吉思汗就有蠢蠢欲动之心,“初,金杀帝宗亲咸补海罕,帝欲复仇。会金降俘等具言金主璟肆行暴虐,帝乃定议致讨,然未敢轻动也。”(《元史》)因此讨伐金朝的计划早在此时定下,而卫绍王的继位则是压死骆驼的最后一根稻草,根据其他史料的记载,如《元史》另外两处,“耶律阿海,辽之故族也……金季,选使王可汗,见太祖姿貌异常,因进言:‘金国不治戎备,俗日侈肆,亡可立待。’帝喜曰:‘汝肯臣我,以何为信?’阿海对曰:‘愿以子弟为质。’”又说:“金之降者,皆言其主璟杀戮宗亲,荒淫日恣。帝曰:‘朕出师有名矣。’”可见金章宗时期成吉思汗就认为师出有名了,如果金章宗晚死,未必不会遭遇成吉思汗的进攻。如果说以铁木真建立大蒙古国(1206)为基点,到卫绍王继位(1208)成吉思汗拒绝下拜,并且不再入贡为标志,意味金朝朝贡体系的结束,抛开成吉思汗之外还需要研究一下金朝和其他部落的关系。

金朝和其他部落并非没有关系,相反体系颇为完善,他们需要朝贡于金自不必多说,然而金朝甚至对他们有征兵的权利。《金史》记载说:“(明昌五年九月)甲申,命上京等九路并诸抹及糺等处选军三万,俟来春调发,仍命诸路并北阻棨以六年夏会兵临潢”,又记载“撒入敌境,广吉剌果降,遂徵其兵万四千骑,驰报以待。”可见当时金朝对于臣服的游牧部落具有征兵的权利。对于蒙古部脱离金朝控制的时间点比较容易看出,而克烈部的王罕如同上文所言已入塞袭击金朝,恐怕早已决裂,而金朝对于更西边的乃蛮控制力恐怕更有限。至于东蒙古高原的部落正是金朝打击的对象,正如张晓慧在《两宋史料所传蒙古早期史事再探》一文中所言:“尽管包括札木合所部在内的东部草原诸部的活动,蒙元时代史籍并未尽载,但是站在金朝的角度来看,来自漠北部族的边患,伴随金朝之始终,恰从另一视角补充说明了这些部族的活动……尽管终结金朝国祚的是成吉思汗建立的大蒙古国,但不可否认的是成吉思汗崛起之前,与金接境的漠北诸部就已形成连年扰边的态势。”从我们上述文章也可以看出这点。金朝从几次北伐后日趋保守化,从而失去了对蒙古草原的干预能力,甚至处于被动挨打的保守地位,从1206年(甚至更早就开始提防南宋)开始,金朝要面临南宋方面的开禧北伐,就更加无力干涉蒙古高原的斗争了。

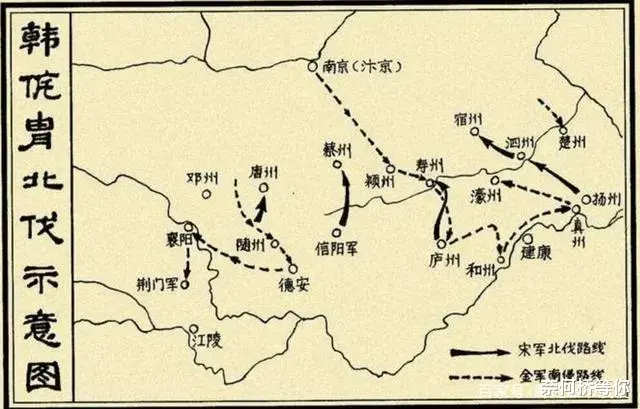

在泰和南征结束后,蒙古攻西夏时金朝并未施加援手,后来蒙古主动进攻金朝,遂使得大金一败涂地,为何有如此表现呢?这需要谈到开禧北伐。在开禧北伐中,大金击退宋军北伐进而反击打成泰和南征。宋军在此次战役中马军司主力在宿州溃败,遭到了歼灭性的打击,就此一蹶不振,殿前司所部元气大伤,金军几乎占据整个淮南,逼迫宋人签定了更加屈辱的嘉定和议。金朝这次战果颇为辉煌,成为金朝最后的荣光。然而金朝避免不了久战兵疲,加之乣军叛去,金朝兵势益弱(《大金国志》有记载:“先是,泰和六年帝大发兵侵鞑靼,诸糺生蕃也邻接北边,号曰骁骑,有众三万,尽数起发南伐,次年罢兵和好,诸糺还国,因赏不均,皆叛北归。”由此发现当时乣军在泰和南征时期表现良好,然而因为赏赐不公,因此背叛,《金史·兵志》称:“乣军溃去,兵势益弱”的说法)金朝虽然赢了,反而更加虚弱。

金章宗时期的连续出击和战争导致金朝的衰落,进而削弱了面对蒙古进攻的能力。高汝砺于承安二年(1197)有言:“况近年以来,边方屡有调发,贫户益多”可见当时边境多事,金初年屡次与北敌征讨,以至于国家虚耗,泰和元年(1201)有所谓“军兴以来,全赖交钞佐用”。进而金“举天下全力”南征御宋,虽多有斩获,然境内调发,山东多有起义(“山东盗贼起”,“泰和伐宋,山东盗贼起”,“泰和伐宋,山东无赖往往相聚剽掠”),而“泰和用兵,郡县多故,吏治衰矣”,加之不免有久战兵疲之危,如泰和南征“山东之众久围楚州”,且“七年正月,元帅左监军纥石烈执中围楚州,久不能下,宰臣奏请命大臣节制其军,及益兵攻之。思忠请行。上曰:‘以执政将兵攻一小州,克之亦不武。’……既而宋人来请和,议遂寝。”可见当时久攻楚州不下,又有攻襄阳之战,完颜匡“久围襄阳,士卒疲疫”,可见当时并不轻易,泰和南征全师未必没有战力损耗。“是时,伐宋军兴,有司督逋租及牛头税甚急,公弼奏:‘军士从戎,民亦疲弊,可缓徵以纾民。’朝廷从之。”可见国力损耗。这样一来,我们大致可以知道为什么卫绍王听说蒙古入侵第一反应是非常恐惧,金国上下也是非常恐惧,正是这种国力空虚的表现。(“金承平日久,骤闻蒙古用兵,人情恇惧,流言四起。”“金主闻蒙古主自将南下,大惧,释纳哈塔迈珠之囚,令西北路招讨使钮祜禄哈达请和于蒙古,蒙古主不许。”)此外,金军的统帅层处于新老交替的时刻。《宋代三衙管军制度研究》曾言:“然守成之君金章宗仍然在位,金统治集团内部是稳定的,仆散揆、完颜宗浩、完颜匡、纥石烈子仁等一大批优秀谋臣、良将尚在。”“此次战争表面上是金胜宋败,其实是两败俱伤。金朝前期曾充金军主力的女真骑兵已经退化,由北方游牧民族组成之乣军成为金军精锐……宋金和议后,‘诸乣还归,因赏不均,皆叛北归’,又使金朝的军力进一步削弱,为成吉思汗的勃兴,创造了十分有利的条件。”然而开禧北伐期间,金帅仆散揆、宗浩(不仅南御宋军,还有与蒙古高原部落作战经验)先后凋零,完颜匡也在卫绍王即位初期,蒙古入侵前去世,而纥石烈子仁这等猛将不知其凋零时间,然蒙金战争未见身影,估计早已凋零,而更早的如“为当世名将相”的完颜襄(也是和游牧民族有交战经验)也已去世,等到成吉思汗进攻金朝时,金朝已无名将可言。

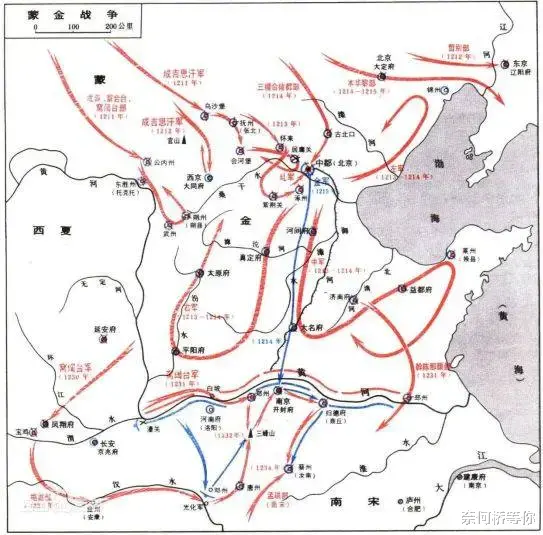

金朝最后防御体系的破产也和朝贡体系的破产有关。汪古部是金朝最为看重的部落,根据拉施特《史集》记载说:“乞台君主由于时刻担心着这些蒙古游牧民,便在乞台国与这些部落之间筑起一道像亚历山大城墙那样的城墙(蒙古人称之为兀惕古黑,突厥语则作不忽儿合),表现了制驭他们的远大眼光与才干。这道城墙的一端起自哈刺沐涟河,哈刺沐涟河是--条极大的不可渡过的河;另一端直到女真地区边界的海边。乞台君主把汪古惕部视为自己的军队和真诚效忠的奴隶,[因此]将兀惕古黑城墙的大门托付给他们,这个部落便经常守卫着它。在成吉思汗时代,[有一个]名叫阿刺忽失的斤的[汪古惕]部长,与成吉思汗连通,将城墙的关口出卖给了他,”根据《元史》有记载说:“金源氏堑山为界,以限南北,阿剌兀思剔吉忽里以一军守其冲要……阿剌兀思剔吉忽里先期而至。既平乃蛮,从下中原,复为向导,南出界垣。太祖留阿剌兀思剔吉忽里归镇本部,为其部众昔之异议者所杀,长子不颜昔班并死之。”可见当时汪古部是金朝比较信任的一个蒙古部落,然而在成吉思汗壮大后选择投靠成吉思汗,遂导致金朝门户大开,最终落败。

总体而言,章宗末年北方草原游牧部落羁縻统辖关系仍然存在,章宗承安年间受到鞑靼(塔塔儿部)骚扰颇强,然而北征反击战果颇大,以至于大量游牧民沦为俘虏,王罕、铁木真皆臣服于大金。但是北方军队回去后金朝政策又趋于保守化了(可能和国力消耗有关),还有扎木合的“蒙国“(疑似)威胁金朝,金朝的保守化使得大金没有及时干预王罕或者成吉思汗统一草原的行动,最终只能保持着一种虚弱的臣属关系。到后来南宋颇有北伐之意(韩侂胄认为金朝“西北用兵连年,公私困竭”。)泰和南征后金朝虽然胜利,但是消耗亦大,并且失去了干预草原格局的窗口,胜利后的大金也是外强中干,名为大国,其实虚弱,加之汪古部的背叛,大金最终被一击而败。

金朝一败再败的原因和成吉思汗的杀戮

之前壕堑的问题已经有所阐述,具体战事本学社已有专文论述,此不再提。而此外还应该注意到的是女真武力衰退的问题也是老生常谈,而国力衰退也是为人所知,在此我们谈论另外一些问题。

首先是金朝无法完全动员自己的全部力量,金朝的武力支柱是一小群女真武士,如契丹、汉人并不附心。先说契丹,如石抹也先“其祖库烈儿,誓不食金禄,率部落远徙……父脱罗华察儿,亦不仕……年十岁,从其父问宗国之所以亡,即大愤曰:‘儿能复之。’”移剌捏儿“金人欲官之,辞不受。闻太祖举兵,私谓所亲曰:‘为国复仇,此其时矣!’率其众百馀人来降且献伐金十策……”,而金朝对契丹人亦加以防范,有“太祖起兵朔方,金人疑辽遗民有他志,下令辽民一户,以二女真户夹居防之。”的说法。再说汉人,金朝在屡次出师失败后,认为“比岁征伐,军多败衄,盖屯田地寡,无以养赡,至有不免饥寒者,故无斗志。愿括民田之冒税者分给之,则战士气自倍矣”因此兴起括田运动,此次括田于1200年开始,“凡得地三十馀万顷”,然而期间大多侵占百姓田地,从而导致了“民之茔墓井灶悉为有军有,怨嗟争讼至今(宣宗朝)未绝”,进一步激化了矛盾,而且分配也极为不公,有记载说“山东拨地时,腴地尽入富家,瘠者乃付贫户,无益于军,而民有损。”因此进一步激化了女真人和汉人的矛盾,根据《平章政事寿国张文贞公神道碑》所记载:“其后武夫悍卒,倚国威以为重,山东、河朔上腴之田,民有耕之数世者,亦以冒占夺之。兵日益骄,民日益困,养成痈疽,计日而溃。贞祐之乱,盗贼满野,向之倚国威以为重者,人视之以为血仇骨怨,必报而后已;一顾盼之顷,皆狼狈于镝锋之下,虽赤子不能免。”可见当时的女真人和汉人的矛盾因为括田事件已经激化到非常可怕的地步,汉人自然也难以对抗,成吉思汗所需要对付的基本是女真武士和乣军组成的大军。

金朝还有一个缺陷是军队集合时间上的时间过长。朴世完《论金朝军队的动员时间》一文指出:“先是金朝在蒙古强力崛起、四处攻打金朝的邻国和周边部落之时,仅能‘修边备’,且因财政压力而游移,未能正式进行动员,而后断定战争无法避免才不得已进行动员。但在动员过程所需的五六个月时间内,只能依靠少数常备军来抵御攻击。”因此形成了徒单镒所言:“自用兵以来,彼聚而行,我散而守,以聚攻散,其败必然。”而集中主力之会战最终又彻底失败(此为缺乏名将之故),进而导致金朝无还手之力。

最后是蒙军采取非人道手段。根据《建炎以来朝野杂记》记载说:“是时中原之兵皆迁往各处山后一带防御,无兵可守,悉迁乡民为兵,在土城守御,鞑靼尽驱其家属来攻,父子兄弟往往遥相呼认,由是人无固志,所至郡邑皆一皷而下。”可见当时的手段,此外《蒙鞑备录》也提到:“凡攻大城,先击小郡,掠其人民以供驱使。乃下令曰:每一骑兵,必欲掠十人。人足备,则每名需草或柴薪、或土石若干,书夜迫逐,缓者杀之,迫逐填塞其壕堑立平,或供鹅洞炮座等用,不惜数万人,以此攻城壁,无不破者。”可见当时蒙军拿平民当成炮灰进攻城池,无往不利,此战术在后来进攻金朝南迁首都汴京亦有采用,“是日,大兵驱汉俘及妇女老幼负薪草填壕堑,城上箭镞四下如雨,顷刻壕为之平。”这种凶残的手段能够帮助蒙军百战百胜。

再谈谈成吉思汗对于金朝的入侵。同为《建炎以来朝野杂记》记载说:“十一月至二年春正月,凡破九十余郡,所破无不残灭,两河山东数千里人民杀戮者几尽,所有金帛子女牛羊马畜皆席卷而去,其焚毁屋庐而城郭亦坵墟矣,惟是大名、真定、青、郓、邳、海、沃、顺、通州有兵坚守,未能即破……鞑靼过关,取所虏山东两河少壮男女数十万皆杀之,遂引归。”《蒙鞑备录》记载说:“城破,不问老幼妍丑、贫富逆顺,皆诛之,略不少恕。”后来进攻开封时有“旧制,凡攻城邑,敌以矢石相加者,即为拒命,既克,必杀之。汴梁将下,大将速不台遣使来言:‘金人抗拒持久,师多死伤,城下之日,宜屠之。’”(《元史·耶律楚材传》)皆可见这条命令的存在,造成生灵涂炭之残。成吉思汗西征后木华黎继续经营东北,根据《元史·丘处机》传所言:“国兵践蹂中原,河南、北尤甚,民罹俘戮,无所逃命。”而在之后窝阔台时期蒙军灭亡金朝,“河南兵荒之后,遗民无几”“关中兵后,积尸满野”以至于“杨惟中宣抚关中,(商)挺为郎中。兵火之馀,八州十二县,户不满万,皆惊忧无聊。”

成吉思汗被称为“天才野蛮人”和继承他事业的儿孙们,他们指挥的蒙古军打穿了金朝的“亚历山大城墙”,“他的马队所到之处,没有先进生产力,没有国民生产指数,没有经济贸易,只有尸横遍野、残屋破瓦,农田变成荒地,平民成为奴隶。”正如《蒙古人民共和国通史》所言:“同时,这些掠夺来的财富……它们并沒有提高、也不可能提高国家的生产力。使略不仅沒有需来丝毫任何好处,而且削弱了留在蒙古的人民。蒙古依然是一个落后的畜收的国家。”