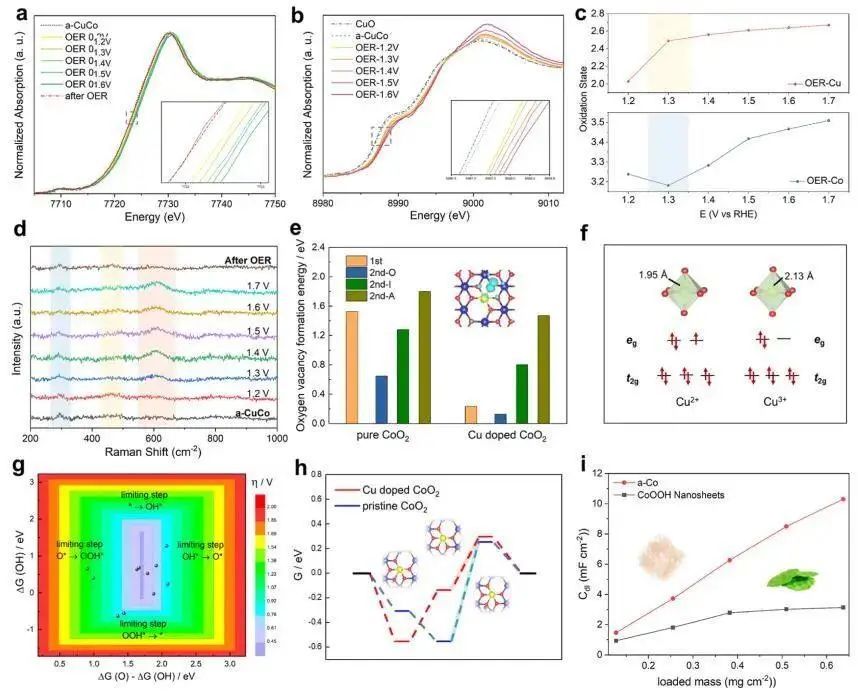

氧空位(Vo)通常被认为在析氧反应(OER)中起着关键作用,但是由氧空位造成的活性位点的产生会受到其缩合和消除反应的限制。基于此,北京航空航天大学郭林教授和刘利民教授、葡萄牙伊比利亚国际纳米技术实验室(INL)郭天琪老师(共同通讯作者)等人报道了一种光电重构(PER)策略,通过将原子均匀分散的Cu掺入非晶态MOxHy超薄纳米片(约2-3分子)中以合成非晶态纳米花(a-CuM,M=Co、Ni、Fe和Zn)。 原位XAFS结果和第一性原理计算表明,在OER过程中,由于Jahn-Teller畸变,Cu原子稳定在高价位(Cu(III)),导致准型双氧空位作为动态稳定的催化位点。当电流密度为10 mA cm-2、KOH浓度为1 M时,最佳a-CuCo催化剂在玻璃碳(GC)电极上的过电位为178 mV。值得注意的是,该催化剂在过电位为300 mV时表现出了创纪录的3404.7 A g-1的质量活性,优于基准的氢氧化物和氧化物催化剂。所开发的光电重构策略为利用高价Cu单位点构建原位稳定氧空位开辟了新途径,扩展了创建动态稳定活性位点的设计规则。

相关工作以《High-Valence Cu Induced by Photoelectric Reconstruction for Dynamically Stable Oxygen Evolution Sites》为题在《J. Am. Chem. Soc.》上发表。值得注意的是,这是郭林教授和刘利民教授在2024年联手发表的第2篇JACS!另一篇于2024年5月1日以题为《Amorphous Bismuth-Tin Oxide Nanosheets with Optimized C-N Coupling for Efficient Urea Synthesis》发表在JACS上。

首先,作者制备了Cu2O纳米颗粒,作为后续反应的模板。采用改进的配位蚀刻法合成了Cu2O@Co(OH)2作为前驱体(p-CuCo)。透射电镜(TEM)图像显示,p-CuCo的核-壳结构由Cu2O核均匀地覆盖着超薄的非晶态Co(OH)2纳米片组成。最后,将所得到p-CuCo加载到三电极系统的工作电极上,在光照和外加电位的共同作用下,Cu原子均匀地掺杂到氧化的非晶态CoOxHy中,得到非晶态催化剂(a-CuCo)。

文献信息

High-Valence Cu Induced by Photoelectric Reconstruction for Dynamically Stable Oxygen Evolution Sites. J. Am. Chem. Soc., 2024, DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.4c04975.