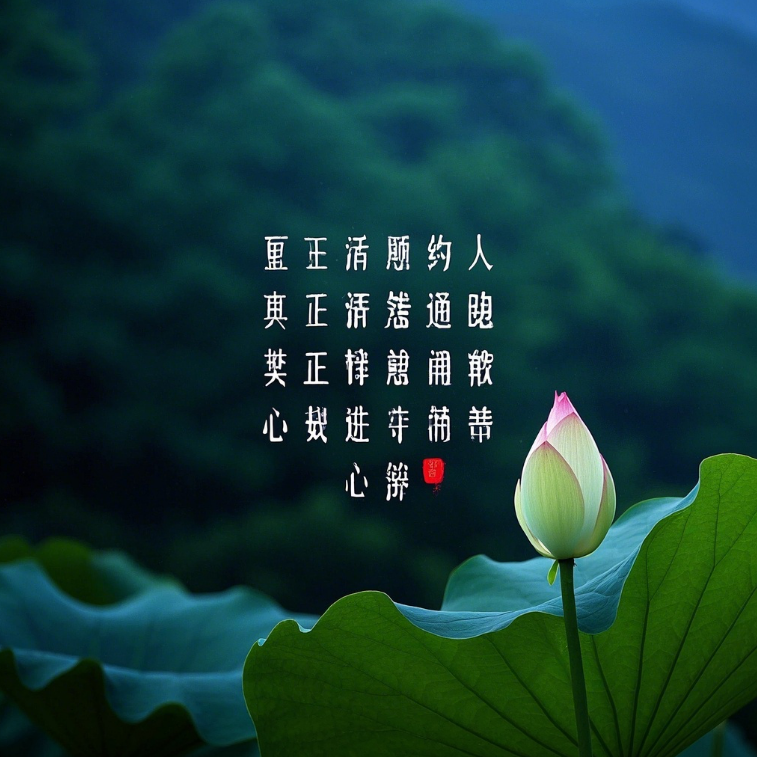

《菜根谭》以墨香勾勒出千年智慧:“交友须带三分侠气,做人要存一点素心”。侠气如剑,可斩世间虚妄;素心若莲,能守本真澄明。这动静相生的哲思,恰似中国水墨中的留白,笔锋未到处,反成气象万千。人际交往的玄机,便藏在这进退有度、浓淡相宜的处世分寸中。

世人常困于“探尽”的执念,殊不知月满则亏,水满则溢。老子言“知者不言”,庄子谓“至察无徒”,皆道破人性玄机。识人如赏月,盈亏交替方显造化之妙:过分窥探他人隐衷,如同执灯照幽谷,惊起寒鸦乱羽;适度保留边界,反能滋养“君子之交淡如水”的隽永。

心理学中的“刺猬效应”印证古训:亲密无间反生芒刺,留白处恰是情谊生长的沃土。明代大儒吕坤在《呻吟语》中警醒:“看人如看玉,瑕瑜不相掩”,真正的智者,懂得在瑕疵中照见人性的真实温度。

言语藏锋:舌灿莲花不如心有灵犀

孔子论“讷言敏行”,释家戒“妄语两舌”,皆指向言语的边界。《围炉夜话》有云:“使人有面前之誉,不若使其无背后之毁”。看破不说破的智慧,绝非虚伪周旋,而是以慈悲心织就的言语铠甲。

当代语言学家发现,人际交流中65%的信息通过非语言传递。这恰应了《道德经》“大音希声”的深意,有时沉默的体谅,胜过万句直白的评判。如同古琴的“虚按”技法,指尖离弦的刹那,反能激荡出绕梁余韵。

责人之道:雷霆手段与菩萨心肠

《尚书》云“与人不求备”,范仲淹主张“宽着肚皮须忍辱”。心理学研究显示,苛责会触发大脑的“战逃反应”,而宽容则激活前额叶的共情区域。清代名臣曾国藩的书信中反复强调:“劝人不可遽指其过,须先美其长”,这非圆滑世故,而是深谙人性的教化智慧。

但宽容绝非无度纵容。王阳明心学强调“知行合一”,真正的仁者既有“春风化雨”的胸襟,亦存“秋霜肃杀”的底线。正如太极图中的阴阳流转,刚柔并济方为处世真谛。

孟子曰“威武不能屈”,嵇康在《家诫》中告诫“敬人者,人恒敬之”。神经科学发现,卑微姿态会抑制血清素分泌,而不卑不亢的状态最能保持心理能量。这恰如《周易》中的“泰卦”,乾下坤上,天地交而万物通,真正的尊重,是站在同等高度的灵魂对话。

敦煌壁画中的“飞天”给予启示:衣带当风却足踏祥云,这轻盈的庄严,正是敬人而不失风骨的绝佳隐喻。当代人格心理学提出的“健康自尊”理论,与先贤“卑尽则少骨”的训诫跨越时空共鸣。

结语:

处世如作画,妙在留白处;待人若烹鲜,贵在火候间。这“三分留白”的智慧,实则是中华文明对生命节奏的深刻领悟:月缺自有重圆日,花开不必尽折枝。当我们以《菜根谭》的素心为砚,研墨挥洒人生长卷时,自会在留白处见得天地浩渺,于分寸间悟透世情冷暖。这般境界,正如陶渊明笔下“此中有真意,欲辨已忘言”无言处,皆是修行。