文|小卒话史

将妻子典当或租与别人,你能想象吗?

清代的浙江宁波一带,“典妻”现象很普遍。据记载,当地贫困家庭因生活所迫,将妻子典当给富裕家庭,以换取钱财维持生计。典妻期间,妻子需为承典方生育子嗣,同时原夫不得干涉。

清代甘肃地区也存在另一种“租妻”现象。租妻分为长期租妻和短期租妻。长期租妻通常以生育为目的,租期为三到五年。短期租妻则多为临时性需求,如满足过往商人的陪伴需求。

清代的“典妻”与“租妻”无疑都是陋习,二者在中国旧式婚姻体制中为何会出现,产生哪些社会影响?

在中国封建社会的漫长历史中,婚姻制度始终是维系社会秩序和家族传承的重要基石。然而,在清朝时期,一种特殊的婚姻现象——典妻与租妻,悄然兴起并广泛存在于民间社会。这两种看似相似的婚姻形式,实则蕴含着深刻的社会经济内涵和文化意义。典妻与租妻现象的出现,不仅反映了当时社会的贫困状况和性别不平等,更折射出封建礼教与民间生存需求之间的激烈冲突。这种现象的存在,为我们理解清代社会的复杂性提供了一个独特的视角,也让我们得以窥见在封建礼教重压下,普通民众为生存而做出的艰难抉择。

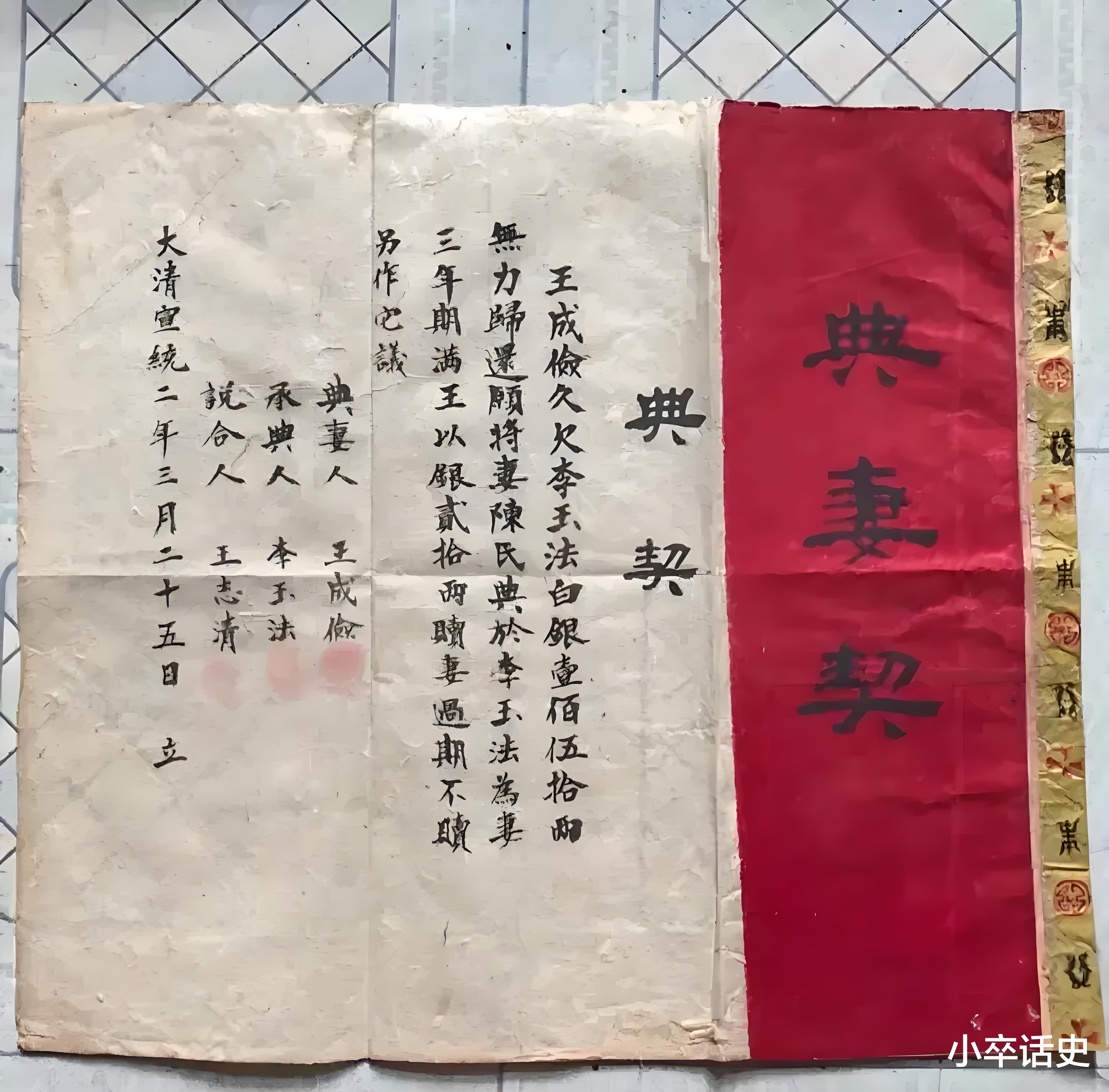

典妻制度在清代民间社会中广泛存在,其基本特征是将妻子作为抵押品,换取一定数额的金钱。这种交易通常发生在家庭陷入经济困境时,丈夫将妻子典当给他人,约定一定期限后赎回。典妻契约中会明确规定典当金额、期限以及妻子的权利义务。在典当期间,妻子需要为典主提供家务劳动或生育服务,但仍保留与原配丈夫的婚姻关系。

租妻制度则是一种更为直接的交易行为,丈夫将妻子出租给他人,通常是为了生育子嗣。租妻契约中会详细规定租期、租金以及妻子的具体职责。与典妻不同,租妻往往具有更强的商业性质,妻子的身份更接近于商品。在租期内,妻子需要完全服从租主的安排,其与原配丈夫的关系暂时中止。

这两种制度都建立在封建社会的性别不平等基础上,将女性物化为可以交易的商品。然而,它们在法律地位和社会认可度上存在明显差异。典妻在一定程度上被民间习俗所容忍,而租妻则更多地被视为违背伦理的行为。这种差异反映了清代社会对婚姻制度的不同态度和接受程度。

清代人口的快速增长给社会经济带来了巨大压力。据统计,从康熙到道光年间,中国人口从不足1亿激增至4亿。这种人口爆炸式增长导致人均耕地面积急剧下降,许多农民陷入贫困境地。在这样的背景下,典妻与租妻成为贫困家庭维持生计的无奈选择。

土地兼并的加剧进一步恶化了农民的生存状况。地主阶级通过高利贷等手段不断吞并小农土地,导致大量农民失去生产资料。失去土地的农民不得不寻找各种方式维持生计,典卖妻子成为他们最后的救命稻草。这种现象在灾荒年份尤为突出,许多家庭为了度过饥荒,不得不做出这种痛苦的选择。

性别不平等的社会结构为典妻与租妻提供了制度基础。在封建社会中,女性被视为男性的附属品,缺乏独立的社会地位和经济权利。这种观念使得典卖妻子在某种程度上被合理化,成为解决家庭经济危机的"合法"手段。女性的身体和生育能力被商品化,成为可以交易的特殊商品。

典妻与租妻现象对清代社会伦理观念产生了深远影响。这种将女性物化的行为严重冲击了传统的婚姻伦理,使得婚姻的神圣性受到质疑。虽然这种现象主要存在于底层社会,但其对整体社会道德观念的腐蚀作用不容忽视。许多知识分子对此表示强烈谴责,认为这是礼崩乐坏的表现。

在法律制度层面,清政府虽然明令禁止典妻与租妻行为,但在实际执行中往往采取睁一只眼闭一只眼的态度。这种法律与实践的脱节反映了清政府在社会治理上的困境。一方面要维护正统伦理,另一方面又不得不默许民间为解决生存问题而采取的变通做法。

从女性地位的角度来看,典妻与租妻现象进一步弱化了女性的社会地位。这种现象将女性彻底物化,剥夺了她们作为人的尊严和权利。许多女性在这种交易中遭受身心摧残,却无法得到社会的同情和保护。这种现象的长期存在,严重阻碍了女性地位的提升和性别平等的实现。

浙江宁波的典妻案例:1845年,宁波农民张某因欠下高利贷,将妻子典给地主李某三年。契约规定,李某支付张某50两白银,期间张某妻子需为李某料理家务。三年后,张某无力赎回妻子,导致家庭破裂。这个案例反映了典妻制度对家庭关系的破坏性影响,也揭示了高利贷对农民的残酷剥削。

直隶地区的租妻案例:1852年,直隶农民王某将妻子租给富商赵某一年,约定租金30两白银,目的是为赵某生育子嗣。租期结束后,王某妻子怀孕,引发复杂的家庭纠纷。这个案例凸显了租妻制度的商业性质,以及由此产生的社会问题。它不仅伤害了女性权益,也破坏了正常的家庭伦理关系。

通过这两个案例,我们可以清楚地看到典妻与租妻对个人、家庭和社会造成的深远影响。它们不仅是经济困境的产物,更是封建社会中性别不平等和阶级压迫的集中体现。

典妻与租妻现象作为清代社会的特殊产物,深刻反映了封建社会的内在矛盾。它们既是经济困境下的无奈选择,也是封建礼教与生存需求激烈冲突的产物。这种现象的存在,不仅揭示了清代社会的贫困状况和性别不平等,也暴露了封建制度的深层次问题。随着社会的进步和观念的更新,这种将人物化的陋习最终被历史淘汰,但其留下的教训仍然值得我们深思。它提醒我们,任何社会制度的建立和完善,都必须以尊重人的尊严和价值为前提,只有这样才能实现真正的社会进步。

后来,法律对婚姻的规范越来越严格。清代后期,政府对租妻现象进行了严厉打击,尤其是在法律上明确规定租妻为非法行为。此外,社会道德的提升也使得人们对租妻现象的接受度逐渐降低,租妻现象逐渐被社会所摒弃,女性在婚姻中的自主权逐渐增强。女性不再被视为商品,而是婚姻关系中的平等主体。

(图片源自于网络如有侵权联系删除,文中观点仅代表作者本人。)