前面我们介绍完了英国和法国的历史,今天就介绍下欧洲三大国中的最后一个德国的历史。字数有些长,希望能耐心读完。

在遥远的古代,日耳曼部落就活跃在欧洲大陆的北部。他们起源于斯堪的纳维亚半岛南部,随着时间的推移,逐渐向欧洲中部和西部迁徙。这些部落以勇猛善战著称,与罗马帝国的冲突不断。

条顿堡森林战役堪称经典,公元 9 年,日耳曼部落首领阿米尼乌斯率领军队,在条顿堡森林设伏,成功击败罗马军队,阻止了罗马帝国向北扩张的步伐。

据史料记载,此次战役罗马军队损失惨重,约有 2 万士兵阵亡,这一胜利极大地鼓舞了日耳曼部落的士气,也让他们在欧洲历史舞台上崭露头角。

从3世纪开始,罗马帝国的政治腐败、经济衰退以及军事力量的削弱,使得其对边境地区的控制逐渐减弱。日耳曼部落抓住这个机会,不断向南扩张,形成了历史上著名的日耳曼民族大迁徙运动。

在罗马帝国走向衰落的过程中,日耳曼部落迎来了发展契机,其中法兰克人在迁徙浪潮里脱颖而出。

公元 5 世纪,他们进入高卢地区,克洛维一世成为领袖。克洛维一世极具远见,深知基督教在当时欧洲社会的重要影响力,果断皈依基督教。

随后,克洛维一世凭借卓越的军事才能,通过一系列军事征服行动,不断拓展疆域,成功建立起法兰克王国 ,使之成为欧洲大陆上不可小觑的强大势力。

到了查理曼大帝时期,这位雄才大略的统治者,将目光投向了北方的萨克森地区。萨克森人长期游离于法兰克王国统治之外,且有着自身独特的文化与信仰。

查理曼大帝为了扩大法兰克王国版图,实现对德意志地区的整合,发动了对萨克森的征服战争。这场战争持续了长达三十多年,最终查理曼大帝成功征服萨克森,将这片土地纳入法兰克王国版图。

通过此次征服,不仅极大地拓展了法兰克王国的疆域,覆盖到今天的大部分西欧地区,还加强了对德意志地区的统治,为后来德意志历史的发展埋下了伏笔,让法兰克王国在政治版图上达到了鼎盛。

然而,查理曼大帝去世后,王国陷入分裂。他的子孙们为了争夺权力和领土,展开了激烈的争斗。根据《凡尔登条约》,法兰克王国一分为三,其中东法兰克王国成为德意志国家的雏形。

东法兰克王国统治区域大致包括今天德国的中西部地区,在这片土地上,各部落逐渐融合,形成了独特的德意志文化和语言,为德意志民族的形成奠定了基础。

随着时间的推移,东法兰克王国在政治、经济和文化等方面不断发展,逐渐与其他地区形成差异。在政治上,东法兰克王国的王权相对较弱,各诸侯势力强大,形成了独特的政治格局;在文化上,德意志民族的文化特色日益凸显,为后来神圣罗马帝国的建立奠定了基础。

在东法兰克王国的历史进程中,萨克森王朝崭露头角。奥托一世作为萨克森王朝的核心人物,于 936 年登上王位。

彼时的东法兰克王国,诸侯各自为政,局势混乱,内部叛乱频发。奥托一世展现出卓越的领导才能,他亲自率军出征,凭借出色的军事战略和果敢的决策,接连击败各地叛乱势力,结束了东法兰克王国长期的分裂局面。

962 年,奥托一世进军罗马,在罗马圣彼得大教堂,由教皇约翰十二世加冕称帝,建立神圣罗马帝国。神圣罗马帝国的建立,让德意志地区在政治上有了统一的象征。

然而,随着帝国的发展,皇帝与诸侯之间的权力分配问题逐渐凸显,权力斗争的种子就此埋下,为日后的政治动荡埋下隐患。

随着萨克森王朝的逐渐衰落,帝国内部的权力平衡被打破,各诸侯势力蠢蠢欲动,试图在权力的舞台上占据更大的份额,萨利安王朝便在这样的背景下登上了历史舞台。

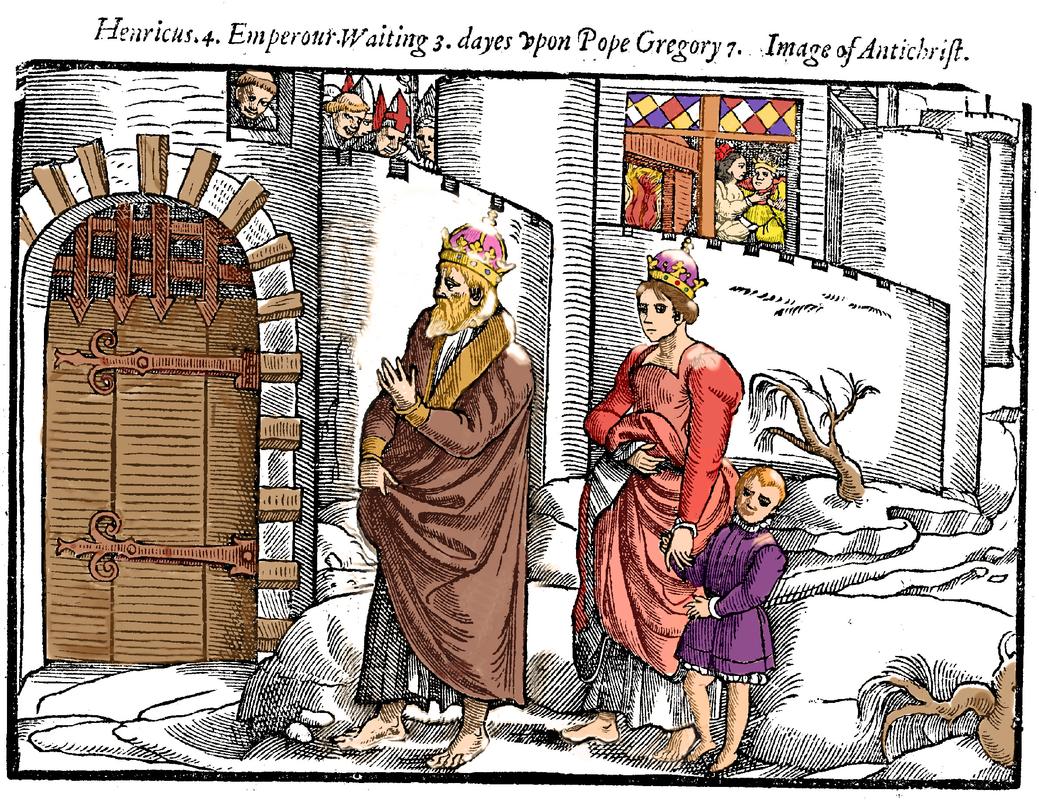

萨利安王朝:皇权与教权的激烈碰撞萨利安王朝时期,神圣罗马帝国的皇权与罗马教权之间的矛盾日益尖锐。皇帝亨利四世与教皇格列高利七世之间的叙任权之争,堪称这一时期的标志性事件。

叙任权是指任命教会高级神职人员的权力,双方都认为自己拥有这一权力,互不相让。

1076 年,教皇格列高利七世宣布开除亨利四世的教籍,这在中世纪的欧洲是极为严重的惩罚,导致亨利四世在国内面临巨大压力。

为了挽回局面,亨利四世不得不冒着严寒,前往意大利卡诺莎城堡向教皇请罪,这就是著名的 “卡诺莎之辱”。

在卡诺莎城堡,亨利四世身披麻衣,赤足在雪地里等待了三天三夜,才得到教皇的接见并恢复教籍。虽然最终双方达成妥协,但皇权与教权的斗争并未结束,持续影响着德国的政治格局。

在皇权与教权的博弈中,德国各邦国逐渐壮大自身势力,形成了各自为政的局面,进一步加剧了德国的政治分裂。

萨利安王朝后期,由于长期的政治内耗和外部压力,帝国的实力逐渐削弱。在一片混乱与衰落之中,霍亨斯陶芬王朝开始崭露头角,试图重振帝国的雄风。

霍亨斯陶芬王朝:辉煌与衰落霍亨斯陶芬王朝初期,腓特烈一世(巴巴罗萨)成为皇帝,他野心勃勃,试图恢复罗马帝国的辉煌,让神圣罗马帝国成为欧洲真正的霸主。

腓特烈一世在位期间,积极对外扩张,多次率军入侵意大利,与意大利城邦和教皇势力展开激烈争夺,让神圣罗马帝国在欧洲的影响力得到了增强。 1155 年,他成功加冕为意大利国王,进一步巩固了自己在意大利的统治地位。

但频繁的战争也耗费了大量国力。1176 年的莱尼亚诺战役成为他军事生涯的转折点,腓特烈一世率领的帝国军队被意大利北部城市联盟击败。此后,他开始调整策略,加强与国内诸侯的合作,试图稳固内部统治。

在腓特烈一世之后,霍亨斯陶芬王朝逐渐走向衰落。内部的政治纷争不断,诸侯们为了争夺权力和领土,明争暗斗;与教皇的长期对抗也消耗了大量的资源和精力;外部又面临着其他国家的军事压力。

1254 年,霍亨斯陶芬王朝灭亡,德国陷入了长期的政治分裂。在这一时期,德国境内出现了众多大大小小的邦国,它们各自为政,互相争斗,导致德国的经济和社会发展受到严重阻碍。德国在政治上的分裂状态愈发严重,急需一股强大的力量来实现统一和稳定。

卢森堡王朝与哈布斯堡王朝的早期统治霍亨斯陶芬王朝灭亡后,德国陷入政治泥沼,各方势力混战不休。卢森堡家族瞅准时机,凭借着一系列巧妙的政治运作,在德国政治舞台上崭露头角。

亨利七世是卢森堡王朝首位登上神圣罗马帝国皇位的君主,他刚一上台便试图改变德国分裂现状。1310 年,亨利七世挥师意大利,期望通过掌控这片土地增强自己在帝国内的威望,重建中央权威。可惜的是,他在意大利遭遇了诸多阻碍,当地城邦各自为战,反抗不断,亨利七世最终于 1313 年客死他乡,他的计划也就此夭折。

亨利七世之子查理四世于 1347 年继承皇位。他吸取父亲教训,不再贸然对意大利用兵,而是将精力放在帝国内部。1356 年,查理四世颁布《黄金诏书》,确立了选帝侯制度。规定皇帝由七位选帝侯选举产生。

根据这一制度,帝国皇帝由七位选帝侯选举产生,这七位选帝侯分别是美因茨大主教、科隆大主教、特里尔大主教、萨克森公爵、勃兰登堡藩侯、普法尔茨伯爵和波希米亚国王。

选帝侯制度的建立,虽然在一定程度上稳定了帝国的皇位继承,但也加剧了德国的政治分裂。各选帝侯为了自身利益,相互争斗,导致中央政权难以有效行使权力,德国长期处于邦国林立的状态。选帝侯制度逐渐成为德国统一的障碍。

在卢森堡王朝统治后期,德国的政治局势愈发混乱,各邦国之间的矛盾不断加深,中央政权摇摇欲坠。

哈布斯堡家族凭借深厚的政治根基和精明的政治策略,逐渐在德国政治舞台上崭露头角。1438 年,阿尔布雷希特二世当选为神圣罗马帝国皇帝,正式开启了哈布斯堡王朝在德国的统治。

阿尔布雷希特二世积极利用联姻手段,巩固和拓展家族势力。他与匈牙利和波希米亚王室联姻,使哈布斯堡家族的影响力延伸至中欧地区,为王朝的进一步发展奠定了坚实基础。

马克西米利安一世是哈布斯堡王朝早期的关键人物。他极具野心,渴望效仿法国等国加强中央集权。在他统治期间,推行了一系列改革举措。然而,各邦国担心自身权力被削弱,纷纷反对,最终马克西米利安一世不得不放弃这些改革计划。

不过,马克西米利安一世并未因改革受挫而气馁,他通过灵活的外交手段,周旋于欧洲各国之间。他积极与西班牙、意大利等国开展外交合作,签订了一系列条约,维护了哈布斯堡王朝在欧洲的影响力。他还通过联姻,将女儿玛格丽特嫁给了西班牙王储,进一步巩固了家族在欧洲的地位。

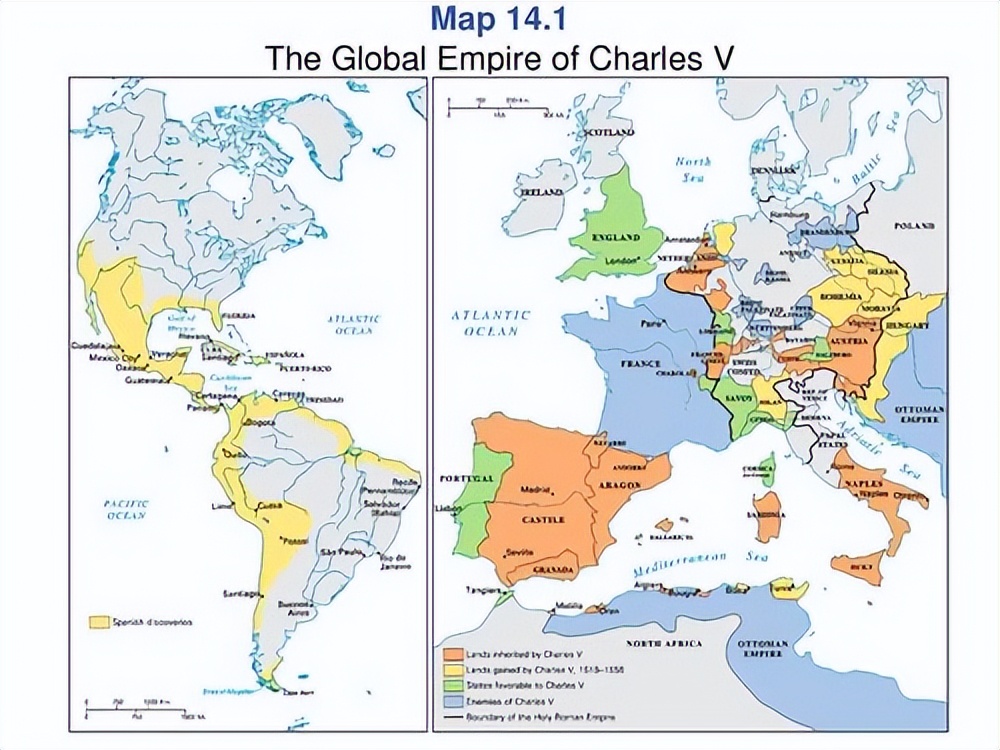

在马克西米利安一世之后,他的孙子查理五世继承皇位。查理五世统治时期,哈布斯堡王朝的势力达到顶峰。他不仅统治着神圣罗马帝国,还继承了西班牙及其庞大的海外殖民地,使哈布斯堡王朝成为欧洲最强大的势力之一。

但查理五世在位期间,也面临着诸多挑战,如宗教改革运动的兴起、与法国的长期战争等,这些问题也在一定程度上削弱了王朝的实力。

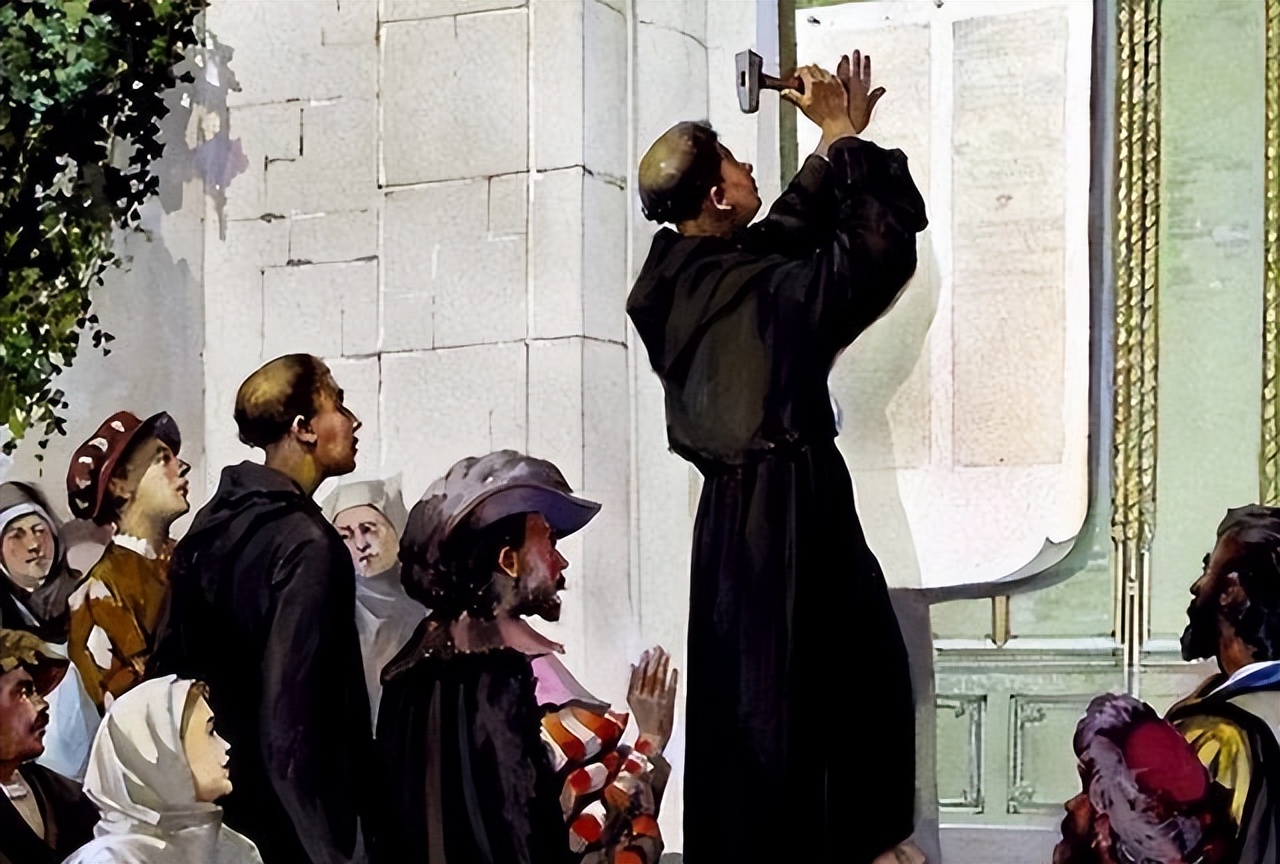

16 世纪初,随着德国社会的发展和人们思想的觉醒,马丁・路德发起的宗教改革运动在德国爆发。

路德对罗马教会的腐败和赎罪券等问题深感不满,他在维滕贝格城堡教堂大门上张贴了《九十五条论纲》,引发了广泛的讨论和反响。宗教改革迅速在德国传播开来,形成了新教教派,打破了罗马教会在宗教领域的垄断地位。

宗教改革引发的宗教矛盾,最终导致了三十年战争(1618 - 1648 年)的爆发。这场战争最初是德国新教诸侯与天主教诸侯之间的冲突,后来逐渐演变成一场欧洲列强参与的国际战争。

战争给德国带来了巨大的破坏,据统计,战争期间德国人口减少了三分之一,大量城市和乡村被摧毁,经济陷入崩溃。1648 年,《威斯特伐利亚和约》的签订标志着三十年战争的结束,它重新划分了欧洲的政治格局,也进一步巩固了德国的分裂局面。

在《威斯特伐利亚和约》中,确认了各邦国的主权独立,神圣罗马帝国皇帝的权力进一步被削弱,德国的分裂状态在法律上得到了确认,此后德国在政治上的统一更加艰难。

普鲁士的兴起在德国历史的发展进程中,普鲁士逐渐崛起。普鲁士的前身是勃兰登堡选帝侯国,在 17 世纪逐渐发展壮大。

17 世纪,普鲁士的前身勃兰登堡选帝侯国在复杂的欧洲局势中谋求发展,大选帝侯腓特烈・威廉成为关键人物。1640 年即位后,他深知国家军事力量薄弱,于 1653 年与容克贵族达成协议,以赋予贵族对农民更多权力为代价,换取建立常备军的支持。同时,他高薪聘请外国教官,引入先进战术,使军队战斗力显著提升。

在外交方面,1655 - 1660 年瑞典与波兰爆发战争,腓特烈・威廉抓住时机与瑞典结盟。1657 年,他通过《韦劳条约》获得对普鲁士公国的控制权,领土与人口大幅增加,为后续发展奠定基础。

1740 年,腓特烈大帝登基,普鲁士迎来新的发展阶段。他刚即位就遇上奥地利王位继承战争,1740 年 12 月亲率军队入侵西里西亚,在战场上运用斜行战斗序列,于莫尔维茨战役中突破奥地利优势兵力防线,取得关键胜利。这场持续八年的战争,让普鲁士成功将西里西亚纳入版图,实力大增。

腓特烈大帝不仅在军事上建树颇丰,在政治上也大力改革。1749 年,他颁布新司法条例,削弱地方贵族司法特权,建立统一司法体系,还重组政府机构,提升行政效率。经济上,推行重商主义政策,减免商业税吸引外国投资,推动运河建设,促进贸易发展,让普鲁士从一个小邦国崛起为欧洲强国,为德国统一创造了条件。

腓特烈大帝离世后,普鲁士继续在欧洲政治舞台上发挥重要作用,不过在 19 世纪初,拿破仑率领的法国军队打破了欧洲原有的政治格局。

1806 年,拿破仑在耶拿 - 奥尔施泰特战役中,以闪电战的战术迅速击败普鲁士军队。普鲁士军队虽有腓特烈大帝留下的军事传统,但面对拿破仑的新型战术和强大的法军,依然难以招架。

这场战役使普鲁士几乎失去了所有的领土,被迫签订了屈辱的《提尔西特和约》,不仅割让大量土地,还需支付巨额赔款,国家陷入了严重的危机之中。

但拿破仑的征服行动也激发了德国人民的民族意识。普鲁士开始进行全面改革,施泰因 - 哈登贝格改革便是其中的关键举措。

改革从 1807 年开始,施泰因颁布《十月敕令》,废除了农奴制,使得农民获得人身自由,这一举措为普鲁士的经济发展注入了新的活力。

哈登贝格继续深化改革,在财政、军事等领域进行创新,建立了新的税收制度和军事体系,普鲁士逐渐恢复元气。

拿破仑战争结束后,1815 年,根据维也纳会议的决定,德意志邦联成立。它由 39 个邦国和自由市组成,旨在取代瓦解的神圣罗马帝国。但邦联缺乏强有力的中央政府,各邦国在政治、经济和军事上依然保持着高度的独立性。

普鲁士和奥地利作为邦联中实力最强的两个邦国,在许多问题上存在分歧,邦联内部矛盾重重,难以形成统一的决策和行动,这也使得德国在政治上的统一依然任重道远。

19 世纪中叶,普鲁士在俾斯麦的领导下,开始了统一德意志的进程。

俾斯麦推行 “铁血政策”,主张通过战争手段实现统一。他先后发动了普丹战争、普奥战争和普法战争,通过一系列军事胜利,排除了统一道路上的障碍。

1864 年的普丹战争,普鲁士联合奥地利击败丹麦,夺取了石勒苏益格和荷尔斯泰因两个公国;1866 年的普奥战争,普鲁士迅速击败奥地利,确立了在德意志地区的主导地位;1870 年的普法战争,普鲁士击败法国,完成了德意志的统一。

1871 年,普鲁士国王威廉一世在法国凡尔赛宫加冕称帝,宣告德意志帝国成立,德国终于实现了统一,统一后的德国迅速发展成为欧洲强国之一。

威廉一世成为德意志帝国的首位皇帝,在他和俾斯麦的领导下,德意志帝国建立了相对稳定的政治制度。帝国实行联邦制,普鲁士在帝国内占据主导地位。

这一时期,德国的政治、经济和社会都发生了巨大变化。在政治上,帝国建立了议会制度,但皇帝仍然拥有较大的权力;在经济上,德国迅速实现了工业化,成为世界经济强国之一。

德国在第二次工业革命中表现出色,成为世界强国之一。德国在科技领域取得了众多突破,如西门子发明了发电机,卡尔・本茨发明了汽车等。

这些科技成果推动了德国工业的飞速发展,德国的钢铁、化工、机械制造等行业迅速崛起,经济实力大幅提升。到 20 世纪初,德国的工业总产值已经跃居世界第二位,仅次于美国。

20 世纪初,帝国主义国家之间的矛盾日益尖锐,最终引发了第一次世界大战。德国作为同盟国的核心成员,积极参与战争。战争初期,德国取得了一些胜利,但随着战争的持续,德国逐渐陷入困境。

1918 年,德国宣布投降,一战结束。德国被迫签订《凡尔赛和约》,承担了巨额赔款,失去了大片领土,国内经济陷入崩溃,社会矛盾激化。

《凡尔赛和约》对德国的惩罚性条款,如巨额赔款、限制军备等,使得德国人民对协约国充满了仇恨,为第二次世界大战的爆发埋下了隐患。

一战结束后,德国爆发了革命,德意志帝国覆灭。1919 年,德国在魏玛召开国民议会,通过了新宪法,魏玛共和国成立。

魏玛共和国是德国历史上第一个实行民主制度的共和国,它建立了议会制和多党制,但从一开始就面临着诸多问题。

在政治上,各政党之间分歧较大,难以形成稳定的政府;在经济上,德国面临着巨额赔款和通货膨胀的压力,经济形势严峻;在社会方面,社会矛盾尖锐,失业问题严重。

1929 - 1933 年的经济大危机给魏玛共和国带来了沉重打击。德国经济陷入严重衰退,失业率飙升,最高时达到了 30% 以上。

魏玛共和国的民主制度逐渐失去民众信任,为纳粹党的崛起提供了土壤。纳粹党利用民众对现状的不满,宣扬极端民族主义和种族主义思想,赢得了大量支持者。

阿道夫・希特勒出生于奥地利,一战期间在德国军队服役。战后,他加入纳粹党,并逐渐成为党的领袖。

希特勒利用德国民众对现状的不满,宣扬极端民族主义、种族主义和反犹主义思想,赢得了大量支持者。

1933 年,希特勒被任命为德国总理,随后逐渐建立起纳粹党的独裁统治。希特勒上台后,迅速取缔了其他政党,建立了纳粹党的一党专政,对政治异见者进行残酷迫害。

纳粹德国上台后,积极扩军备战,对外发动侵略战争。1939 年,德国入侵波兰,引发了第二次世界大战。

在战争期间,纳粹德国实施了种族灭绝政策,对犹太人进行了大屠杀,约有 600 万犹太人惨遭杀害。随着战争的推进,德国逐渐陷入困境,1945 年,德国宣布无条件投降,纳粹德国覆灭。

第二次世界大战给世界带来了巨大的灾难,德国也遭受了沉重的打击,城市被摧毁,经济陷入崩溃,人民生活困苦。

德国的分裂与统一二战结束后,根据雅尔塔会议和波茨坦会议的决定,德国被美、苏、英、法四国分区占领。1949 年,在美、英、法占领区成立了德意志联邦共和国(西德),在苏联占领区成立了德意志民主共和国(东德),德国正式分裂。

在分裂期间,东西德分别走上了不同的发展道路,西德实行资本主义制度,在马歇尔计划的援助下,经济迅速恢复和发展;东德实行社会主义制度,在苏联的支持下,建立了自己的工业体系。

在冷战时期,东西德分别处于资本主义阵营和社会主义阵营,政治、经济和社会制度截然不同。西德在美国的扶持下,经济迅速恢复和发展,成为西欧经济强国之一。东德则在苏联的影响下,建立了社会主义制度,经济也取得了一定发展,但与西德相比仍有差距。

柏林墙的修建成为德国分裂的象征,它阻断了东西柏林之间的联系,也加剧了德国人民的分离之痛。柏林墙于 1961 年修建,全长约 155 公里,将柏林一分为二,限制了东西德人民的自由往来。

20 世纪 80 年代末,东欧剧变,苏联解体,国际形势发生了巨大变化。在这一背景下,东德的局势也发生了动荡。

1989 年 11 月,柏林墙被推倒,两德统一的进程加速。1990 年 10 月 3 日,民主德国正式加入联邦德国,德国实现统一。