鲁迅和沈从文被誉为中国近代史上两个重要的作家,其创作成果被誉为中国近代史上的两个巅峰。

鲁迅和沈从文是中国近代史上同样具有强烈的国家自觉的两个人,他们都对自己的国家和国家的命运给予了深切的关切和深切的思索,把自己的生命关怀与国家的危亡相结合,对国家的存在与前途表示了深深的“忧惧”,并表现出了一种内在的契合。

鲁迅和沈从文在国家认同和国家命运上的差异,却对他们的国家地位和国家要求产生了影响,表现出了他们在这一方面的历史性差异。

20世纪前半期,中国的社会正处于一个巨大的变革和动乱之中,面对着一波接一波的侵略,国家内部的政局也随之风云变幻,各个阶层的人们都经受着一次一次的血腥和残酷的磨难,鲁迅和沈从文都在为自己的国家和国家的未来而进行了深刻的反思,他们的国家观念表现出了某种程度的一致性。

无论是鲁迅还是沈从文,他们都对自己的国家的未来表示了深深的“忧惧”,鲁迅是一个国家的灵魂。

在中国,中国人虽然被称为多民族,但“汉人”却占据了96%的人口,因此,鲁迅小说里的“中国人”和“汉人”在很大程度上是可以相提并论的。

自从鸦片战争以来,中国就显露出其内部的贪污腐化。

鲁迅生长和生活在一个中国人面临着更为严峻的生存威胁的时代:

鲁迅十四岁那年,正值中、日甲午战争的失利;戊戌变法在17岁的时候就已经宣告了失败;

在19岁的时候,他参加了义和团以及八国同盟的侵略。

他23岁那年,正值中国日、俄两军交火的年代。

30岁那年,1911年的辛亥革命终于成功,但袁世凯夺取了成果,中国又陷入了一片军阀纷争的混乱局面。

二十一世纪早期,由于中国的贫困、衰败、被压迫、内外交战,鲁迅深感“国家之灭亡,种之灭亡”,因而对于中国人将被“排挤在国际上”的民族的未来,表现出一种“大恐惧”。

鲁迅经常非常忧虑地拿中国人民和犹太人民的生活作比较,他觉得,在全世界范围内,犹太人民被压迫的最基本的理由,就是因为他们没有了自己的祖国。

犹太遗黎因人的残暴而死,是因为“国”并不是由人民“怙持”而产生的。

二十世纪初,鲁迅所处的时代,正是中国四分五裂之时,整个国家都处于极度的危难之中,因此,他对自己的国家的未来,就有了一种“大恐惧”,所以,中国人失去了自己的国家,但他们还得继续留在自己的国家里,这就是我最大的害怕。

鲁迅与沈从文均是以“立人”为出发点,探寻国家的救国与振兴之路。

鲁迅以“立人观”为出发点,为自己的救国计划进行了构思。

鲁迅思想的核心并不在于政治上的变革与经济上的变革,而在于人的主体地位的确立,这才是实现国家自由的根本与必要条件。

鲁迅把“以人为本”作为“人国”的根本,把“个人”的觉悟作为“群之大觉”和“以中国而自强”的出路。

“唯声之言,唯我之言,人皆有我之意。每个人都有自己的想法,但是群体却是如此的接近。”

反之,人若无自主的主体性,则会造成中国的“寂漠”境界:“其形与声,万喙同声,声而不由人,而由人而生;林籁,鸟鸣,污秽,喧嚣,皆不能与之相提并论,故使哀伤,使荒凉更盛。但现在的中国,却是一片荒凉。”

鲁迅号召:“不和众人喧哗,有自己的见解的人,能以自己的见解,能与愚昧的人争论自己的错误,能坚持自己的信念,为自己的信仰而奋斗,能为世人称道而不为世人所称道,能为世界所毁灭而不为悲伤,能为追随之人所做的一切,能让他们在世界上自生自灭,却又无所畏惧。”

在鲁迅的心目中,唯有“使国民心中光明,人人自成一方,不因一场风暴而动摇,中国才能屹立不倒。”

沈从文在反思湘西地区的国家前途问题时,也采用了“立人”的观点。

他以个体的主体性的唤醒为湘西国家的救赎与振兴的基本起点。

沈从文对湘西人拥有自主意识的渴望是其追求的一个重要目标。

因此,在《从文自传》里,“我”经历了一个从心灵上的迷茫走向理性觉醒、从无可奈何地接受宿命、从对原来的社会规则的消极认同走向“自我主宰”、从对原来的社会规则的消极认同走向了对原来的社会规则的抵制。

鲁迅和沈从文共同批评了阻碍国家进步的不良风气。

鲁迅对中国的“国民性”进行了深刻的批评。

“奴性”,“冷漠”,“惰性”,“狭隘”,“保守”,“迷信”,“自私”,遇到事情“不认真”,“做戏”,“讲面子”,这些中国人的这种“不良”性格在鲁迅作品中时常表现出来。

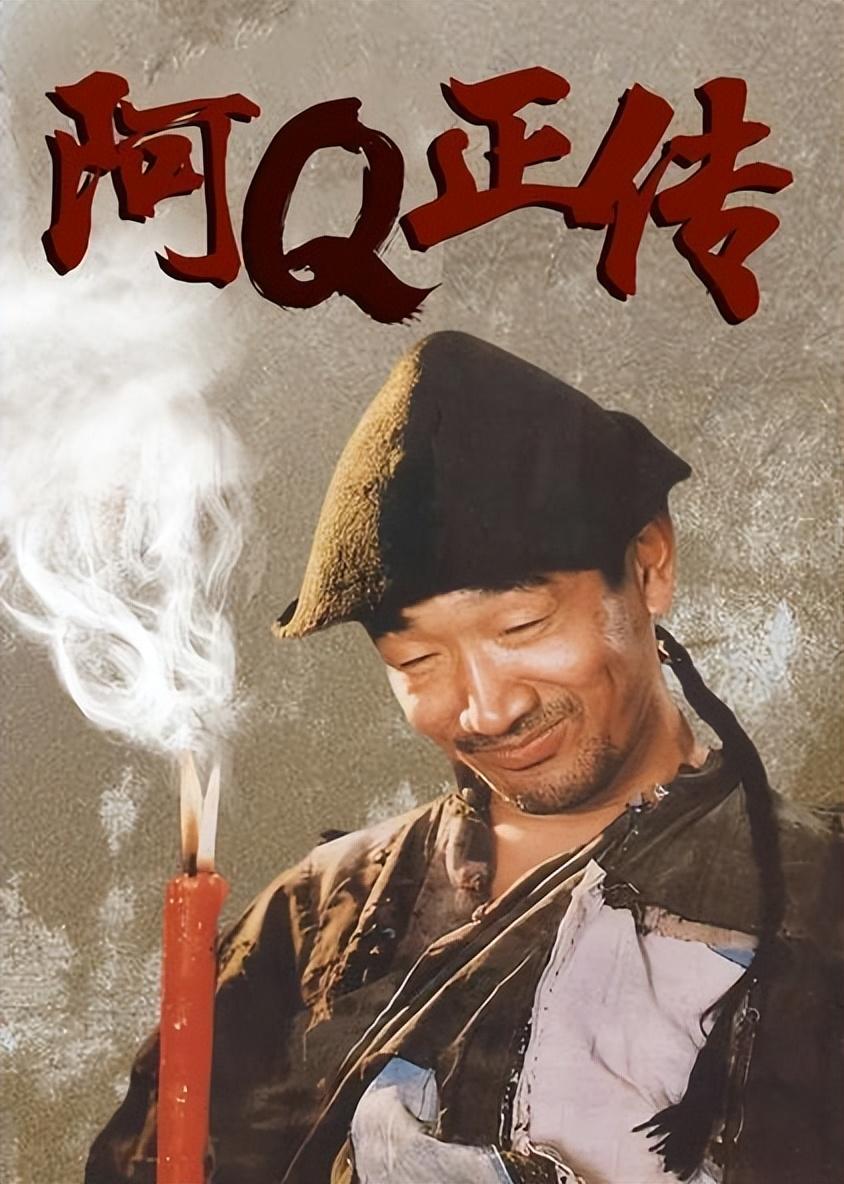

其中,阿Q“心理胜利”的形象尤为明显。

虽然他处在社会的最低阶层,但是对于自己作为一个“奴才”的悲惨命运,仍然抱持着一种不可思议的自卫和掩饰的姿态。

要么就是不愿意接受自己的地位和地位。

要么就是一味地追求虚荣;还是把所有的羞耻都抛诸脑后,在遗忘中“高兴起来”。

也可以将怒火发泄在比自己更弱的人身上,以此来发泄自己的耻辱。

要么是卑微的奴隶。

鲁迅对“心灵的胜利者”的自我欺骗,把“心灵的挫败”转化为“心灵的挫败”,成为阻碍中国人民苏醒和复兴的最大的意识形态障碍,并给予了深刻的批评。

阿Q也就成了一种“反思国家之软肋”的明镜。

同时,沈从文还严肃批判了湘西当地的少数民族的恶根。

他批评了湘西人的“理智”,批评了他们的“自满”和“无为”,认为湘西人的“固步自封”是一种“固步自封”的传统,如果再不改变,他们的“固步自封”必将走向灭亡。

沈从文指出,湘西“民族”的“负气”和“自弃”心态,是由以下几个方面造成的:一是源于山地人的刚毅性格,二是由于缺乏学问而形成的习惯性;这两个缺点结合在一起,形成了一种极其强烈的排斥。不但反对所有的发展理念,而且反对所有的发展的现实。

沈从文严肃地提出了一句话:“虽然我们的生命与大自然融为一体,但如果我们不改变自己的生命,就会和大自然一样,最终会被外来的强大生物所控制,最终走向灭亡。”

沈从文和鲁迅的国家观念差异在鲁迅的前期,他主要是用汉族来描述“中国人”。

在他的作品中,经常提到宋末明初,甚至是明末清初,当时外星人入侵中原,对汉族造成了怎样的破坏。

在鲁迅心中,中国蒙古、满族和其他几个民族所占的地位就是一种外来的政权。

鲁迅对某些人把蒙古人当作中国人的祖先,表示了极大的愤慨。

他说:“当我们的祖先成为蒙古人的奴仆时,我们还赞美成吉思汗。”

“而元朝呢,如果他是蒙古人,他认为这是中国人的荣耀,那么,他就会向英国投降,并认为自己的旗帜,而不是五彩斑斓的旗帜,就像他所说的那样,遍布整个世界一样。”

“赶走蒙古,复兴中华”是一句“民族解放”的话,激起了人民对满洲的不满,鲁迅是一位“种族革命”的忠实拥护者。

当时流行着一种排满主义,一些年轻人甚至把这些呐喊助威的作家当成了自己的偶像。

鲁迅对于蒋介石“不抵抗”的“不反抗”的态度,表现出了极度的气愤与极度的愤慨。

鲁迅对于其“攘外必先安内”的主张,提出了“亲外而亲外”,“亲外则亲,亲而亲之”的观点,并指出“亲外即是亲,故不可亲”。

沈从文亲眼目睹了湘西人民在这场大变革中的流血牺牲,感受到了这场战火带来的心灵的伤痛和破坏。

沈从文站在湘西本土的角度,对湘西少数民族的过去和现在进行了深刻的反思,他用一种极其宽容的人文精神,去审视湘西民众的悲惨遭遇,对于一个饱受磨难的少数民族,他充满了怜悯之心。

鲁迅描绘了隐藏在中国民众之中的“汉族”的国家意识。

在鲁迅看来,辛亥革命推翻了满洲帝国,使汉族摆脱了满洲帝国的“发髻”,这是其“种族革命”所取得的惟一成果。

鲁迅曾说过:“若要我歌颂革命之功,以“泄其怨”,则我必先言之,即为“断之”。

但鲁迅却悲哀地看到,在1911年的革命胜利之后,人民群众却不愿剃掉作为清朝象征的“大辫”,这一点在《风波》、《头发的故事》中都有所体现。

简言之,鲁迅和沈从文都深深地忧虑着自己的国家和国家的未来,并期望通过“以人为本”来达到国家的振兴和振兴。

但是,因鲁迅、沈从文两位作家各自所处的民族背景和各自的人生际遇,两者的国家观念也存在较大差异:鲁迅更多地站在汉族的角度,把“民族”的存在问题转移到了“人”的存在问题上,而沈从文更多地站在中国内陆地区的少数民族的国家地位和国家呼声上。

参考文献:

沈从文.沈从文文集:第9卷.广州:花城出版社,三联书店高港分店

张芸.别求新声于异邦.北京:中国社会科学出版社

鲁迅.鲁迅全集:第6卷.北京:人民文学出版社

鲁迅全集:第7卷.北京:人民文学出版社

鲁迅.鲁迅全集:第4卷.北京:人民文学出版社