“哥,我怕是不行了。”1984年4月的一天,贺子珍对哥哥贺敏学说。

“子珍,你说吧,你还有什么愿望?”

“我只有一个愿望……”贺子珍说完后不久,就突然昏迷了,多年后,贺子珍的家人对贺子珍临终的愿望记忆深刻。

贺子珍是谁?她便是毛主席的第二任夫人,她的一生充满了波折。

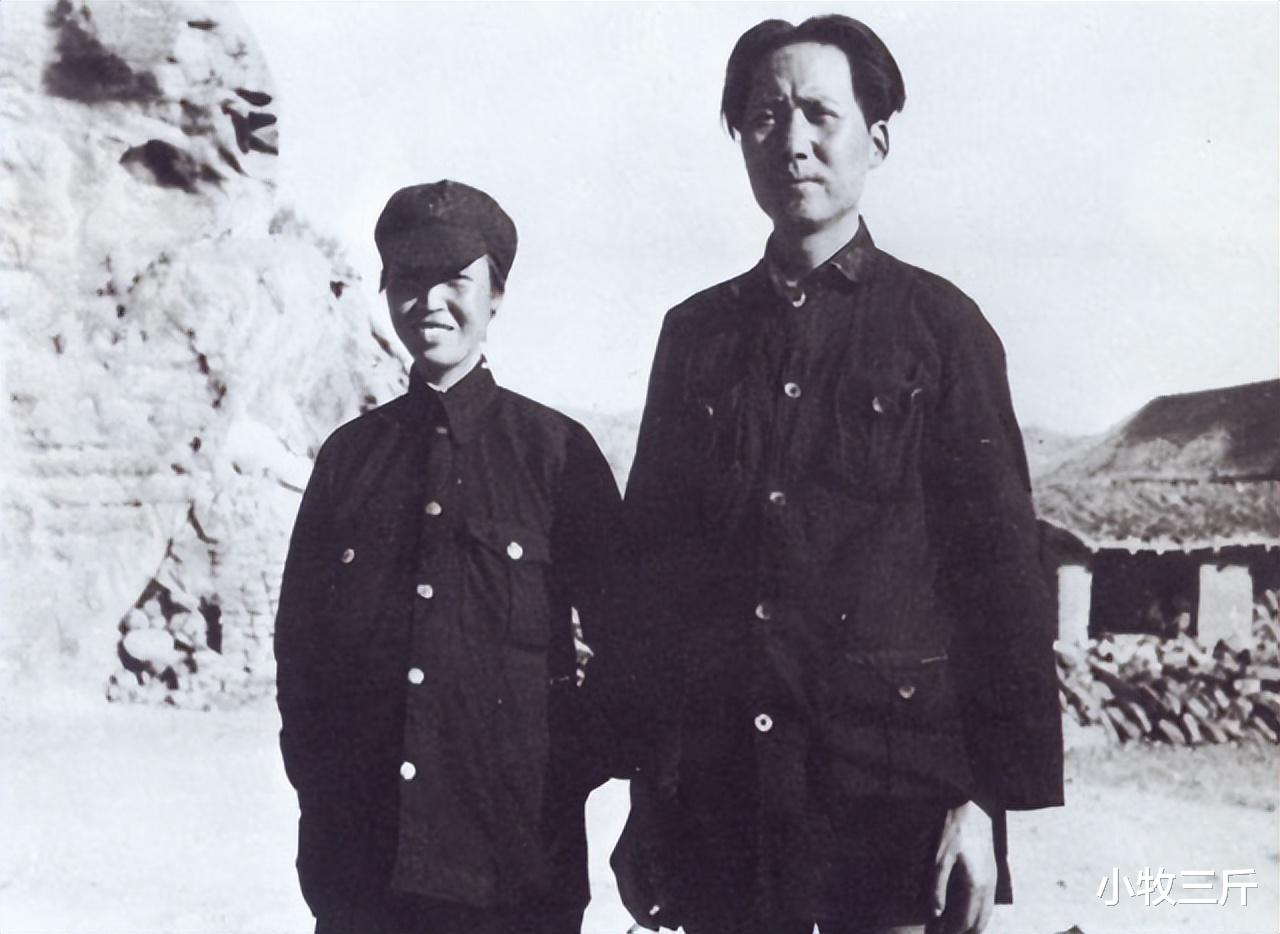

图|贺子珍

贺子珍从小就聪明贺子珍1909年出生于江西永新,和妹妹贺怡从小一起上学,在学校成绩很好。

1919年“五四”运动新思想冲击着永新县,10岁的贺子珍带着妹妹贺怡向父亲请求,希望可以去学校读书,由于当时贺敏学已经上学,父亲同意了她们的请求。

此时的贺子珍虽然年纪小,但已经长成了一个少女,她中等身材,皮肤洁白细腻,长得一张瓜子脸,弯弯的眉毛很细很长,还有一双聪明的大眼睛。

在20年代,同学们流行白色衬衫,黑色裙子,贺子珍的妈妈为她们准备了好几套学生服,贺子珍穿上后十分精干,不管在学校还是在家里,只要有人见了她都是对她一阵夸赞,她也被称为是“永新一枝花”。

上学后,贺子珍为自己取名“自珍”,有善自珍重之意,当时她的名字叫“桂圆”,据后来贺子珍回忆,和毛泽东相识后,曾让毛泽东给自己起个名字,毛泽东说:“我觉得自珍就很好。”后来,贺子珍在写文章的时候,把自己的名字简写成“子珍”,便一直流传了下来。

贺子珍在学校的成绩是好的,一天贺敏学突然来告诉贺子珍:“我的同学袁文才不来上课了,听说去了马刀队,去井冈山了。”

当时,都传说马刀队是劫富济贫的绿林好汉,贺敏学和贺子珍也有了想法,想去为老百姓做点事。不久,贺子珍从学校读完书后,便跟着哥哥贺敏学去了井冈山。

1927年,青年毛泽东带领秋收起义的部队走投无路,他也决定去井冈山,但此时井冈山已经有人,那就是袁文才带领的队伍。

井冈山位于罗霄山脉中段,自古以来就是兵家必争之地,这里层峦叠嶂,易守难攻,实话说一山不容二虎,怎么办?毛泽东认为,应该采取和平的态度解决。

随后,毛泽东给袁文才写了一封信,让人上山送给了袁文才,信中的意思很明显,毛泽东说:“我们来井冈山落脚,不是来抢地盘的,而是共创大业。”

袁文才虽然是绿林好汉,但做事向来谨慎,他派人在山下打听了好多关于毛泽东的消息,最后确定了毛泽东的为人没什么问题后,才和毛泽东开始谈判。

据说毛泽东十分爽快地给了袁文才100条枪,袁文才高兴不已,当即答应了毛泽东的请求。

由于毛泽东脚上有伤,袁文才便让毛泽东当天晚上就留在井冈山。他看到毛泽东身边连一个秘书都没有,便让贺子珍去临时照顾毛泽东,这是他们的第一次见面。

多年后,贺子珍的外孙女孔东梅讲述了贺子珍当时的形象,说贺子珍留着又粗又长的小辫子,还有一张照片,大概是贺子珍一生中最早的照片。

毛泽东也回忆说,贺子珍当时才18岁,长得十分清澈,看上去好年轻,刚开始他还误会了,以为这是袁文才的女儿。

毛泽东当时事情很多,每天要处理很多文件,贺子珍因为读过书了,除了可以帮助毛泽东做家务外,还可以帮助他抄写文章。

毛泽东和贺子珍慢慢地相互熟悉,毛泽东曾问她:“你家还有什么人?”贺子珍告诉毛泽东,家里还有父母,一场暴动后,妹妹带着父母不知去了哪里,下落不明。

毛泽东对眼前这个姑娘十分地心疼,他认为贺子珍有文化,而且有性格,做起事来雷厉风行,他也慢慢喜欢上贺子珍。

尤其是1928年初,毛泽东去永新做调查,期间和贺子珍一同前去,在这个过程中两个人建立了感情。贺子珍也喜欢毛泽东,她喜欢他的坚毅和睿智。

回到井冈山后,袁文才找到贺子珍谈话说:“看得出来,你对毛委员有感情,不如你们就在一起吧。”贺子珍对这件事很腼腆,但是最后同意了。

于是,两人在井冈山正式结为夫妻。据说当时毛泽东喜欢看报纸,贺子珍曾带着领队伍冲下山去,专门去邮局带回来很多报纸,他们的感情在井冈山早已经传遍。

贺子珍和毛泽东彼此相爱,让人羡慕,但此后他们经历了艰苦的十年,这十年对于中国革命来说,意义非凡,对于毛泽东来说,更是意义非凡。

远走他乡从1929年开始,毛泽东在红军中的领导地位不固定,甚至多次受到排挤,但他以大局为重,从来不会抱怨什么。

当时他虽然暂时离开了领导岗位,但他一直在关心着红军的发展,尤其是前方打仗的消息传来后,毛泽东就赶紧把贺子珍叫来说:“走,陪我去看看。”

当时毛泽东还生了一场大病,说是疟疾,由于苏区缺医少药,甚至到了奄奄一息的地步,陈毅等人一直在上海找药,并快马加鞭送到苏区。

后来毛主席在贺子珍的照顾下奇迹般地康复了,这时候从四面八方送来了很多药,毛主席乐观地说:“这就叫没有的时候一个也没有,有的时候双手都拿不住啊。”

正是这种超高的乐观大无畏精神,让毛主席在那几年渡过了艰苦的旅程,一直到1935年遵义会议,他才被选为党的领袖。

而贺子珍更是吃尽了苦头,总体来说有三点:

第一,在当年和红军一起出发的女红军加起来顶多30人,贺子珍便是其中一个。她们虽然是女性,但和男人们一起走了两万五千里。

第二,贺子珍结婚后,频繁地生孩子,甚至在长征中还生了一个孩子。但是这些孩子不是夭折就是遗失,到延安后,身边没一个孩子。

第三,贺子珍在长征中为了掩护战友,不幸身负重伤,甚至都快没命了,加上当时医疗条件有限,贺子珍到陕北时,体内还一直留着十几个弹片。

1936年冬,大概是西安事变的前后,贺子珍在陕北保安县生下了一个女孩,由于这个孩子生下来就很瘦小,邓颖超心疼地说:“这个孩子还真是个小娇娇啊。”

毛主席很喜欢这个名字,当即给孩子起名“娇娇”,从此,很多人便称呼这个女孩为“毛娇娇”。

娇娇出生后不久,毛主席便带着娇娇去了延安生活,所以毛主席说:“娇娇这是赶上了好时候,刚出生就要进城了。”

但是贺子珍心里一直很纠结,自从来到延安,她的情绪就一直不好,甚至一直和毛主席吵架,有时候毛主席工作繁忙一天没回来,她也会说几句。

贺子珍说自己的文化水平有限,跟不上节奏,所以想出去学习几年,同时自己的身体还需要做手术,所以也想去大城市找个好医院。

毛主席的建议是再等等,等到环境好了就出去做手术。但贺子珍从小的性格就是倔强的,1937年的一天,毛主席开完会回到窑洞时,发现贺子珍已经收拾东西离开了。

毛主席赶紧让警卫员去劝说贺子珍,让她返回来,但一切都没有用。

据说贺子珍先是去了西安,打算从西安出发去上海,但是突然传来了上海沦陷的消息,随后她跟着去苏联学习的同志们,一起坐上了去苏联的飞机。

或许她做梦也没有想到,贺子珍这一走,成为了此生最大的憾事。

贺子珍离开后,一个女青年出现在大众视野,她就是江青。据毛主席后来和周世钊说起时回忆,江青一开始帮助她做家务,但是两个人慢慢熟悉,甚至有了感情,最后到了要结婚的地步。

由于毛主席和贺子珍的关系还没有正式解除,中央高层对这件事极其重视,还调查了江青的背景,最后经过讨论后,同意了他们的婚事,但是对江青做了限制。

其中有一条就是:在此后20年内,江青不得干预政事,也不得再提出其他类似要求。

而在苏联的贺子珍,永远没有想到,她去了苏联一待就是10年的时间,等到1947年贺子珍回国后,国内已经发生了巨大的变化。

这时候她才突然意识到,她想回到毛主席身边,甚至想见毛主席一面,都是极其奢侈的事情。

1947年秋,贺子珍带着娇娇从莫斯科回到了中国,东北局的同志们亲自去车站迎接,贺子珍十分感动。

娇娇于1940年去苏联,当时贺子珍在苏联出生的孩子“廖瓦”不幸夭折,毛主席决定把娇娇送到苏联陪伴她妈妈。

日后娇娇回忆:“妈妈在苏联经历了很大的煎熬,有一次我生病,被送到了太平间,是妈妈把我救出来的。”

得知贺子珍回国,毛主席让贺怡去把娇娇接来,足以见得毛主席对女儿的想念,但是,贺子珍怎么办呢?

毛主席在西柏坡的时候,贺怡曾专门去找到毛主席,为姐姐“打抱不平”。

毛主席听到这个弟妹的抱怨,叹着气说:“我能怎么办呢?那就按照中国的老传统办吧!”

至于到底怎么办,毛主席并没给出明确答案,贺怡以为毛主席同意让贺子珍去北京了,不料,在1949年贺怡带着贺子珍打算去北京时,遭到了阻拦。

无奈之下,贺子珍只能南下,去了上海。

当时上海的市长是陈毅,是贺子珍的老战友,陈毅得知贺子珍来了上海,专门安排了一场丰盛的家宴,贺子珍说:“真是好久不见了啊。”

就这样,贺子珍便在上海住了下来,多少年来,贺子珍一直在“上海-福建-江西”三地奔走,江西是她的老家,她时常可以回家看看,福建是哥哥贺敏学工作的地方。

不得不说,贺子珍的后半生是孤单的,也是寂寞的。几十年来,李敏(娇娇)一直在北京读书,只有放假了才能来看看她。

一方面,贺子珍为女儿可以好好学习感到欣慰,一方面,她又为自己身边没有一个孩子感到无助。据说她曾联系了很多老战友帮助寻找当年在江西遗失的孩子,最后都没有确认。

从1949年贺子珍来到南方,到1976年毛主席逝世,期间贺子珍只和毛主席见过一面,那就是1959年“毛贺”庐山重逢。

当年中共中央在庐山开会,曾志得知贺子珍刚刚搬到南昌,前去看望了一次,随后便把这件事告诉了毛主席,毛主席得知后更为感慨,他说:“她过得好吗?我很想见见她,毕竟我们是十年的夫妻啊。”

所以在这种情况下,工作人员秘密把贺子珍接到了庐山,于7月9日,二人在毛主席的办公室终于相见。

贺子珍簌簌地落泪,毛主席说:“你别哭了,我们好不容易见一面,以后见不上了,你又想和我说话了。”

贺子珍终于平静了一下情绪,把这些年经历的事情都告诉了毛主席。

原江西省委书记杨尚奎的夫人水静同志,是贺子珍上庐山的知情人之一,据她回忆,毛主席和贺子珍这次谈话仅仅谈了一个多小时,贺子珍走出来时,眼睛浮肿,像是哭了很久很久。

让贺子珍永远没有想到的是,这次见面,居然成为了他们二人人生中最后一面。

1976年9月9日,毛主席在北京逝世。下午3点,贺子珍从广播中得知了这个噩耗,她对女婿孔令华说:“你们的爸爸好可怜啊,走的时候没有一个女儿在身边。”

言语中,充满了对毛主席的心疼。毛主席的逝世,对贺子珍的打击是巨大的,仅仅是一次中风,贺子珍就半身瘫痪,她出行靠着一个轮椅。

3年后,贺子珍被选为政协委员,党组织询问她有什么愿望,她说出了内心藏了30多年的愿望,她想去北京看看。

在女儿李敏和女婿孔令华的陪伴下,贺子珍于1979年9月18日来到天安门,去了毛主席纪念堂。

多年后,贺子珍的外孙女孔东梅回忆:“外婆在看到外公的遗体后,眼泪不自觉地流了出来,或许外公的睡姿,她再熟悉不过了吧。”

临走的时候,贺子珍还在门口留影一张,上车前,她的目光久久凝视着天安门上的毛主席像,似乎在和这位深爱的人做最后的告别。

1984年4月中旬,贺子珍病危,李敏一家匆匆赶到上海,李敏问:“妈妈,你感觉怎么样?”贺子珍笑着说:“你们是不是怕我不行了,都来了。”

这时候贺敏学也赶到了,他哭着说:“妹妹,你还好吗?”贺子珍用尽力气说:“哥哥,我怕是奔不动了,我这一辈子,没有对组织上提过任何要求,这是第一次。”

“你说,子珍。”

贺子珍说:“1979年我去北京,想留在那里,但是因病又回上海了,我死后,能不能把我的骨灰放在北京的什么地方,我想离他近一点。”

贺子珍说完这句话,贺敏学感动地说:“子珍,你孤苦伶仃一辈子了,你的这个要求不过分,我会上报中央的,我相信组织上会同意的。”

4月19日,贺子珍在上海病逝,终年75岁。

贺子珍逝世后,贺子珍的骨灰安置成了大问题,甚至没人敢决定。邓小平得知后,亲自做了两条批示,给贺子珍的丧礼定了规格,他说:我们中央领导人都要送花圈,贺子珍的骨灰放在八宝山革命公墓一室。

几天后,贺子珍的骨灰安放仪式在北京举行,李敏抱着妈妈的骨灰泣不成声。

曾志也来和贺子珍告别,她对李敏说:“你妈妈一生受苦了。”

贺子珍不愧是伟大的女战士,她的品质,她的故事,将永远被人们记住,震撼人心。