最近《罗刹海市》刷屏,歌词妙句连篇:“过七冲越焦海三寸的黄泥地”,“只为那有一条一丘河,河水流过苟苟营”,“那马户不知道他是一头驴,那又鸟不知道他是一只鸡”,“他见这罗刹国里常颠倒,马户爱听那又鸟的曲,三更的草鸡打鸣当司晨”,“那从来煤蛋儿生来就黑,不管你咋样洗呀那也是个脏东西”。骂人不带一个脏字。

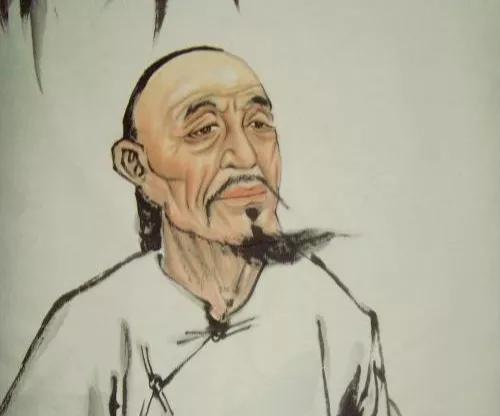

《罗刹海市》能火,还是有它的必然经纬。它与乾隆元年蒲松龄30岁时候写的《罗刹海市》异曲同工。此《罗刹海市》与彼《罗刹海市》都没怨天没怨地,说的都是社会众生像,都是说的“常颠倒”。

刀郎自认十三前曾经“被颠倒”,1670年的马骥也曾被颠倒,估计刷屏的网友们也都曾经被颠倒,才有了350年跨历史的共鸣。乾隆元年那时是康乾盛世,潜滋暗长的是土地兼并,土地兼并脱不了狗苟蝇营,估计那时也有“财阀”、“地阀”、“学阀”、“文阀”初生成。阶层逐渐固化,被骂是农民的人也很多。“阀”们的话是标准,大概在那个盛世也是社会普遍现象,盛世嘛,人人自觉有学问,人人自比天。估计一条街上理发的,也都有个帮会,也必是有个行规,不梳马辫,大逆不道,逐出本街,留下的都是一丘貉。

为什么说刀郎的《罗刹海市》是天赐火爆,就在于刀郎推出《罗刹海市》正是时候,早了不行,晚了也不行。如果早了,公知盛行,刀郎是说不出话来的,如今公知臭了,刀郎的《罗刹海市》才得以宣泄机会,其实“阀”就是各界、各行、各业公知头。如果晚了,公知一旦被完全压下去了,或者压得不是很“阀”了,公众“被颠倒”的少了,刀郎的《罗刹海市》也不会得到如此共鸣,正如嘉庆之后再无蒲松龄。

社会在反思,思潮也很大,应该是好事,毕竟能对“阀”有个抑制作用。社会是个百花园,不能太“阀”。