张隆溪教授A History of Chinese Literature (2023年)第4章 Political Disunion and Intellectual Diversity 有一个专节:Tao Qian, the Poet of Nature and Country Life (p.67) 这标题中的Tao Qian 就是陶潜(陶渊明,365-427年),东晋至南朝宋时期的人。所谓the Poet of Nature and Country Life,就是“田园诗人”。

A History of Chinese Literature

在The Cambridge History of Chinese Literature 《剑桥中国文学史》中,“田园诗”被直译为poetry of “fields and gardens.”(p.221)在The Columbia History of Chinese Literature 《哥伦比亚中国文学史》中,“田园诗”是bucolic poetry。

The Cambridge History of Chinese Literature

本文谈谈陶潜何時有知音、他怎样被定为“田园诗人”。

张教授认为:Poets of the Wei-Jin period and the Northern and the Southern Dynasties, that is, roughly from the third to the sixth centuries, had the predilection for a richly decorative and elaborate style of writing, represented by Lu Ji and other poets we discussed above. Because of that, Tao Qian’s works became conspicuous for the lack of a blazing display of rhetorical bravura.

这就是说,陶潜的诗风平淡简朴,而他同时代的诗人诗风华丽巧致,陶诗相形见拙,因此,陶诗不获同时代的人欣赏,在文学史上被冷落了很长时间。

梅维恒主编The Columbia History of Chinese Literature, 2002年版。

张教授的原话是:Consequently, his poemswere not appreciatedin his own time and even long after (p.69). 请读者注意 not appreciated和 long after。

张教授举证:在钟嵘 (459–518)《诗品》之中,陶潜只获列于中品;在著名的《文心雕龙》之中,陶潜连姓名都不获提及……由此可见,陶诗起初不大受重视。

可是,与这种“his poems were not appreciated”载然相反的说法早就出现了。

一九七一年日本学者冈村繁(OKAMURA Shigeru, 1922-2014)已经发表过论文,到了一九七四年,冈村繁又出版《陶渊明――世俗と超俗》(日本放送出版协)一书,指出:元嘉年间(南朝宋文帝刘义隆的年号)陶诗已获激赏。

冈村繁《陶渊明――世俗と超俗》(日本放送出版协)

冈村繁《陶渊明李白新论》(上海古籍出版社,2002年)说:“……在他〔陶渊明〕死后不久的元嘉年间,并且是在最高层的贵族社会中,却居然流行起模仿渊明的诗风,这不能不使我们感到惊讶。这姑且不论,至少可以确实地说,当时像王僧达、鲍照等最有名的文人对渊明的诗如此感兴趣并倾慕,这就足以表明渊明绝不仅仅是一位高洁的隐者,他作为诗人在当时文坛中也一定受到极高评价。”(页21)

鲍照,世称鲍参军,是南朝宋时期的人。他大约在义熙十二年(416年)出生,泰始二年(466年)去世。王僧达(423—458年)是琅邪王氏族人。陶、鲍、王在世的时间有重叠。

冈村繁《冈村繁全集》第4卷《陶渊明李白新论》

冈村繁所说的“当时……极高评价”和一般文学史书上的说法,大相径庭。一般文学史书怎么说?

游国恩等主编的《中国文学史》说:“他〔陶潜〕的平淡自然的风格同样和当时‘富艳难踪’的文风大相径庭,所以仍然得不到重视。”(第三编第三章第三节)

袁行霈主编的《中国文学史》认为,陶潜的文学创作没有得到高度的评价,这是“因为他平淡自然的风格与当时崇尚的华丽文风不合。”(页90)

章培恒和骆玉明主编的《中国文学史新著》说:“陶诗与后来齐梁时代普遍的审美趣味仍有一段距离。”(页321) 这是针对钟嵘《诗品》给陶诗评“中品”而言。言下之意,是陶潜没有在齐梁时期得到很高的评价。

《中国文学史新著》,章培恒、骆玉明主编,复旦大学出版社2007年版。

以上三家,都是颇有分量的著作。三书都认定陶潜没有得到“当时”或者南朝文人的足够重视。

美国学者Victor Mair主编的The Columbia History of Chinese Literature 也有类似的论调:……for tastes ran to more elaborate phrasing and diction than he typically used.(p.266)。这句话中的he 指陶潜。

文学史书写有时候陈陈相因,后人囿于前人成见的情况绝不罕见。就以评陶为案例:钟嵘、刘勰能代表南朝文坛的全部吗?为何许多史家“循例”只谈钟、刘?

《陶渊明诗文汇评》,北大中文系编,中华书局1961年版。

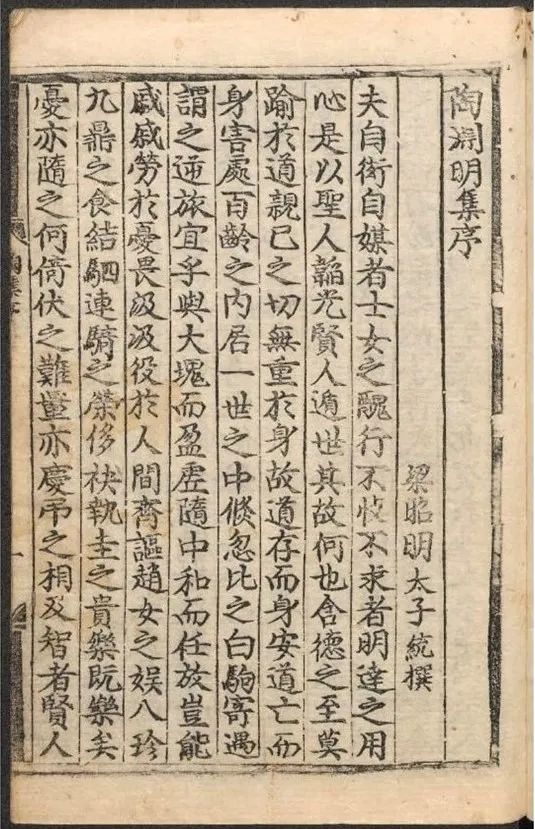

南朝人都忽视陶潜作品吗?昭明太子萧统(501—531年)评陶潜说:“其文章不群,辞彩精拔,跌宕昭彰,独超众类,抑扬爽朗,莫之与京。横素波而傍流,干青云而直上。语时事则指而可想,论怀抱则旷而且真。加以贞志不休,安道苦节,不以躬耕为耻,不以无财为病。自非大贤笃志,与道污隆,孰能如此乎?余爱嗜其文,不能释手,尚想其德,恨不同时……”(《陶渊时集・序》。另参台静农《中国文学史》第 1 卷第204页。)

哈佛燕京图书馆藏《陶渊明集》(昭明太子序文)

像“独超众类”这样高的评价,难道就不算数吗?萧统和鲍照,难道不是南朝人?

张教授说 not appreciated in his own time and even long after,似乎张教授沒有看見萧统评语,也沒看到鲍照等人倾慕陶潜诗(当然,也可能看到了只是沒有注意)。

《英语世界的陶渊明研究》

张教授说:It was not until the Song dynasty more than 600 years later that Tao Qian eventually found his zhi yin, a truly sympathetic reader. Su Shi (1037–1101), the great poet of the Song dynasty, made the insightful comment that Tao Qian’s poetic language was “dry outside but full of marrow inside, seemingly insipid but actually delectable.”句中的 Su Shi, 就是北宋的苏轼。张教授是说,直到北宋,陶潜才有知音人(found his zhi yin)。

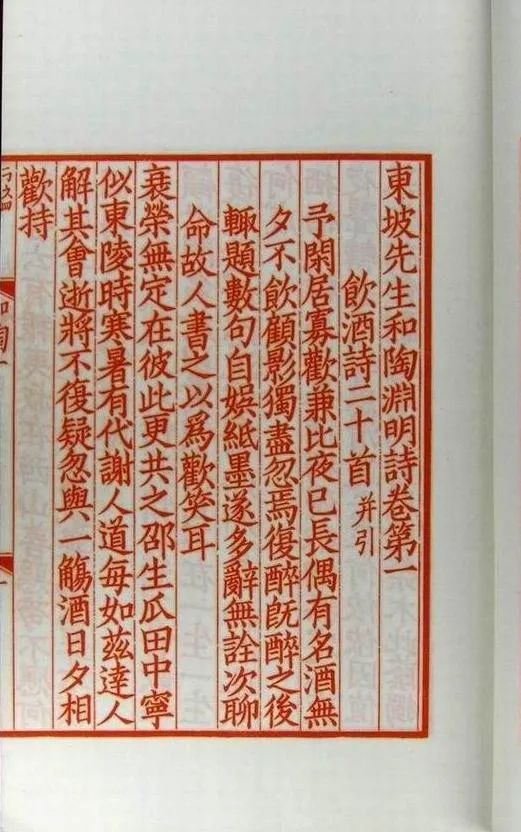

苏轼对陶诗的评语是:“外枯而中膏,似淡而实美”(《东坡题跋》卷一《评韩柳诗》)。

《苏东坡全集》

苏轼还在别处说过:“吾于诗人无所甚好,独好渊明之诗。渊明作诗不多,然其诗质而实绮,癯而实腴,自曹、刘、鲍、谢、李、杜诸人皆莫及也。吾前后和其诗凡一百有九篇,至其得意,自谓不甚愧渊明。”(《东坡续集》卷一《与苏辙书》)。“质而实绮,癯而实腴”和“外枯而中膏,似淡而实美”意思相近。

可是,张教授所说It was not until the Song dynasty more than 600 years later that … 这句话,恐怕是说得过了头,因为南朝有欣赏陶潜之人,唐朝也有慕陶者。

唐代诗人中,思慕陶潜的诗人不少,他们将此情咏入诗篇中,例如,盛唐孟浩然、王维、李白、高适、刘长卿、杜甫,中唐韩愈、刘禹锡、白居易,晚唐司空图、陆龟蒙,都有推崇陶潜的的作品流传于世(《陶渊明李白新论》页26)。

《杜诗详注》,仇兆鳌注,中华书局1997年版。

杜甫《夜听许十一诵诗爱而有作》:“陶谢不枝梧,风骚共推激”(仇兆鳌注《杜詩詳注》,中华书局,1997年,頁247。)这两句把陶谢并称,又跟风骚作对,有推重陶谢诗之意。 再看杜甫《江上值水如海势聊短述》:“焉得思如陶谢手?令渠述作与同游。”这是说,要得诗思像陶谢,杜甫自愧不如,换言之,杜甫推重陶谢诗(罗秀美《宋代陶学研究:一个文学接受史个案的分析》秀威出版,2007年,页73。)

罗秀美《宋代陶学研究:一个文学接受史个案的分析》

唐代慕陶诗人之中,白居易慕陶最为热切。白居易不但写出与陶渊明一脉相承的田园诗,而且一举写出《效陶潜体诗》十六首,在思想内涵和艺术风格都直接来源于陶渊明的《饮酒》二十首。这是上承南北朝鲍照、江淹的拟陶之传统。

台湾中正大学有蒋净玉硕士论文《白居易诗歌中的陶渊明风范》(2002年,总页数:201),读者不妨参看。

唐宪宗元和十年(815年)秋,白居易因直言极谏被贬官为江州司马。次年春,白居易游庐山,经陶渊明家乡,访陶故居,写下《访陶公旧宅》诗。题中称“陶公”,透露出景仰之情。

谢思炜《白居易诗集校注》

诗前有小序,把写作背景交代得很清楚:“予夙慕陶渊明为人。往岁渭川闲居,尝有效陶体诗十六首。今游庐山,经柴桑,过栗里,思其人,访其宅,不能默默,又题此诗云:

垢尘不污玉,灵凤不啄膻。

呜呼陶靖节,生彼晋宋间。

心实有所守,口终不能言。

永惟孤竹子,拂衣首阳山。

夷齐各一身,穷饿未为难。

先生有五男,与之同饥寒。

肠中食不充,身上衣不完。

连征竟不起,斯可谓真贤。

我生君之后,相去五百年。

每读五柳传,目想心拳拳。

昔常咏遗风,著为十六篇。

今来访故宅,森若君在前。

不慕尊有酒,不慕琴无弦。

慕君遗荣利,老死此丘园。

柴桑古村落,栗里旧山川。

不见篱下菊,但余墟中烟。

子孙虽无闻,族氏犹未迁。

每逢姓陶人,使我心依然。

(谢思炜《白居易诗集校注》中华书局,卷第七,页594—595。)

《陶渊明研究资料汇编》

白居易认为陶潜是“真贤”。

此外,白居易的《朱陈村》一诗,踵武陶渊明的《桃花源诗并序》,白居易所描绘的朱陈村是对“桃花源”的模拟,是世人向往的美好境地(谢思炜《白居易诗集校注》中华书局,页777)。

另外,白居易的《醉吟先生传》取陶渊明《五柳先生传》篇意,表达了自适情趣(页1981)。

以上的事实说明重视陶潜者唐朝已有,何须等到宋朝人?若说It wasnot untilthe Song dynasty……,与史实相符吗?

冈村繁指出,陶渊明向别人乞食或面对别人施舍时,时而断然拒绝,以示高洁,时而坦然接受,不以为耻。陶渊明在应付环境方面有“两重面目”(《陶渊明李白新论》,页41)。

《陶渊明年谱》

我们从冈村繁的研究报告中看到“两面性”:陶潜沒有刻意遮蔽“世俗的一面”被索隱,正相反,陶潜传世的诗文反映陶潜的动摇、他的矛盾人生经历。

白居易《白香山詩集》卷二十二收錄《中隱》一詩,同样反映白居易或进或退摇摆不定,“人生处一世,其道難兩全”,于是渴望有一套“中隐”的“生活法则”。

冈村繁的研究,揭示了文学史的书写者“被通常那种理想化的陶渊明形象所左右”。也许由于陶潜隐逸、脱俗、回归自然的一面比较受世人喜爱,因此,文学史论述一再将陶潜脱俗的一面“前景化”(foregrounding)。

陶潜《饮酒》第五首、《归园田居五首》中的第一和第三首、《归去来兮辞》、《桃花园记》,这些篇章,几乎是文学史书写“必引的”,例如:章培恒和骆玉明《中国文学史新著》(复旦大学出版社,2007年) 就是如此。

由于撰史者常以这五篇为据畅谈陶潜,陶潜的“田园诗人”形象自然是牢固的。其实,陶诗现存一百二十多首,诗以外作品十二篇,其内容不限于“田园主题”。

《东坡先生和陶渊明诗》

《中国文学史新著》说:“只是到了宋代,陶渊明的文学地位才开始大幅度地提高,苏轼甚至谓‘其诗质而实绮,癯而实腴……’”(页321)。

笔者相信,这句话相当于张教授书中的 It was notuntil the Song dynasty……。张教授本人也承认北大袁行霈主编的《中国文学史》、复旦章培恒和骆玉明主编的《中国文学史新著》是他的参考书。

《中国文学史新著》說:从此以后,显示“弦外之音,言外之味”的境界就日益成为我国诗歌的一个重要方面并扩大其影响(页316)。

张教授书中有相似说法:...a major principle in Chinese poetics, that is, the use of a simple language with words to imply meaning that reachesbeyondwhat the text literally says.(p.67) 一中一英,其间的传承之迹甚明显,當然,英文版本多了a simple language。

《陶渊明研究》(增订本)

可是,《中国文学史新著》还讨论陶潜的《闲情赋》(页320),袁行霈主编的《中国文学史》还讨论到陶潜的矛盾、人生观的冲突(例如陶潜的《形影神》,见第二册第三章,页79),这些都是nature and country life 以外的层面,张教授的陶潜论却未顾及。

这样一来,A History of Chinese Literature (2023年) 所呈现的陶潜及其文学成就是甚为单薄的。这样的陶潜,比较像个“偏平人物”(a flat character)。史册中的“陶潜”,是经过史家塑造的。

这就是历史书写的“文学性”, 也不妨按New Historicism的见解称之为textuality of history (参看Louis Montrose,“Professing the Renaissance: The Poetics and Politics of Culture,”collected in H. A.Veeser ed.The New Historicism. 1989:15-36)。

H. A. Veeser ed., The New Historicism (Routledge, 1989)

在冈村繁的著作中,我们能看到陶潜nature and country life 以外的事迹和作品获得关注。陶潜也是个“世俗性”极强的人。

为什么陶潜的“世俗性”较少在文学史书中彰显?

历史书写自然无法做到包罗万有、钜细无遗,因为史家必然要略去一些历史细节(例如,《中国文学史新著》不谈陶潜的《形影神》),陶潜的某些方面在这过程中被轻视、忽视、无视……

有些文学史书不提陶潜的《闲情赋》。 《闲情赋》描写了叙述者有日夜挂念的绝色佳人,幻想与她形影不离,甚至想变成各种衣饰,附着在这位美人身上,例如“愿在丝而为履,附素足以周旋”(袁行霈笺注《陶渊明集笺注》中华书局,2017年,页168)。

总之,《闲情赋》所表现的思想内容异于陶集的其他作品,令人联想起宋玉的《登徒子好色赋》。 那么,文学史家应舍去陶潜这“闲情”的一面吗?

鲁迅《且介亭杂文二集》

鲁迅评论过陶潜,鲁迅说:“倘有取舍,即非全人……”(《且介亭杂文二集·〈题未定草〉六至九》)“舍”就是舍弃、简化、省略。“非全人”,意思是:不完整不全面的人物形象。

鲁迅、冈村繁主张,评价古人时,应留心“舍”的问题。这原则应该是比较可取的(按:认同其原则,不代表鲁迅、冈村繁的祛蔽就是无懈可击的)。我们应注意史家是否大幅度略去(或者简化)古人的某些面向、古代史中的某些史实,例如南朝、唐朝有人推崇陶詩。 如果史家过度依赖前人的历史书写,在已经简化的基础上再撮述,其实是“舍上再舍”,古人的形象将失去立体感。The Cambridge History of Chinese Literature 对此弊也有认识(p.222. 田晓菲语)。

田晓菲英文著作Tao Yuanming and Manuscript Culture (2013)

张教授撰写英文版《中国文学史》的初衷是:希望中国文学成为“世界文学”的一部分(purposeful)。张教授自然有权选錄自己认同的经典作品(同時省略“次要”作品)。因此,A History of Chinese Literature (2023年)的努力绝非无的放矢。