中国文明真的是“上下五千年”吗?

韩国学者金在吉却对此提出了令人意想不到的说法——他认为,华夏文明的时间远不止五千年,而是超过了一万年。

而更令人费解的是,他还在学术研究中公开指出,韩国在古代实际上曾属于中国。

这样的观点,无疑在一向强调本民族文化独立性的韩国社会引起了热议,也挑战了西方主流历史学界对东亚古代历史的固有认知。

韩国是否真如金在吉所说,是中国古代的一部分?这些问题,答案究竟会指向何处?

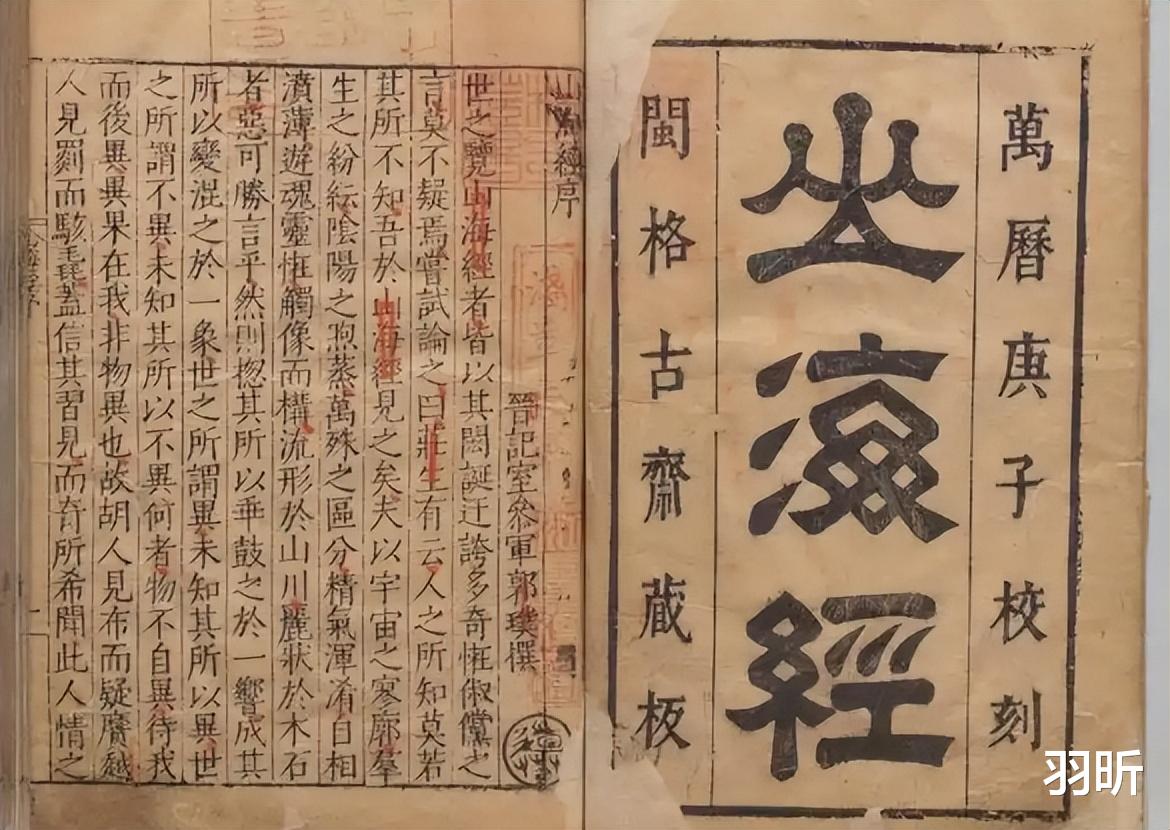

关于朝鲜的最早记载,可以追溯到中国远古时期的经典文献。

《山海经》作为中国古代最具传奇色彩的地理书之一,是最早提及“朝鲜”一名的古籍之一。

在这部书中,作者记述道:“东海之内,北海之隅,有国名朝鲜、天毒。”

在当时的世界观念中,朝鲜被认为是一个位于东海与北海之间遥远而神秘的国度。

这里的“东海”,即指今天的黄海,而“北海”则可能隐喻泛指北部辽阔水域。

对于古代中国的地理知识来说,朝鲜的存在具有一种神话式的地位,其风土人情尚未被清晰描绘,但已经成为彼时中原人所憧憬和幻想的遥远边疆之地。

《尚书大传》提供了更加具体的历史背景,与中原文明的联系也显得更加现实化且严谨。该书中记载了一段关于箕子来到朝鲜的重要事件:“武王胜殷,继公子禄父,释箕子之囚,箕子不忍,为周之释,走之朝鲜。”

据此记载,当周武王率领联军推翻殷商统治之后,他释放了商朝遗臣箕子。

箕子作为殷商时期的一位贵族和贤臣,因不忍见身为故国的殷商覆灭,一度想保持自己的思想和文化,选择离开故土,最终流亡至朝鲜。

周武王并没有因箕子流亡而心生猜忌,反而因其贤德而予以重视。

在当时周朝分封制度的背景下,武王将朝鲜封赐给箕子作为封地,并允许箕子按照殷商礼制在朝鲜建立独立的统治。

据记载,接受封赐的箕子承担了臣属的礼仪,定期向周朝纳贡。

更引人注目的是,箕子在一次觐见周武王时,还为武王讲解了《洪范》这部重要的经典,这是关于古代治国之道的一门贤哲之学。

燕国地处边缘,既是战国七雄之一,却也由于地理位置而承担了连接中原文明和东北亚地区的桥梁角色。

史书记载,“燕国尝略属真番、朝鲜,为置吏,筑鄣塞。”

这段话揭示了燕国在战国时期对真番和朝鲜采取的一系列军事与行政措施,试图将这些地区纳入其势力范围。

燕国对朝鲜的支配力,可以从考古学的发现中得以验证。朝鲜半岛北部的大量出土文物,直接印证了当时燕文化的传播深度。

从公元前4世纪开始,大量燕国明刀币出现在朝鲜的遗址中。明刀币作为燕国的主要货币,伴随着燕国的贸易和行政活动传入朝鲜。

此外,出土的战国式青铜兵器,也为燕国的地方驻军提供了历史线索。这种青铜兵器的工艺风格与中原一致,可能是燕国派驻朝鲜的官吏和士兵为增强统治力量而带入的。

当时,燕国为了巩固对朝鲜的管理,还在朝鲜北部修筑了防御设施,即“鄣塞”,这些边境工事标志着燕国对这一地区的直接控制。

燕国的统治不局限于单纯的设置驻军,而是通过派遣官吏治理的方式,试图建立起更为长久的统治机制。

如果箕子朝鲜的建立,是华夏文明在朝鲜的一次成功传递,那么其后的卫满朝鲜则是历史的一段拐点。

西汉初年,随着燕国的灭亡和中原政治格局的重组,燕地的一部分遗民逐渐向东北迁移。

其中,卫满是一个极具影响力的领袖。

他原本是燕地的普通备边将领,但随着中原的战乱和燕国势力的衰退,他选择带领一批追随者离开燕地,进入当时已经传承数百年的箕子朝鲜。

这支延续燕文化的队伍,携带着当时最先进的武器、农具以及军事策略,浩浩荡荡涌入朝鲜。

卫满的到来,让箕子朝鲜的权力中心骤然变得动荡不安。

据史料记载,当时的箕子后裔因数代传承而逐渐衰弱,在面对卫满及其追随大军时,失去了曾祖先创国时的锋芒。

卫满利用自己的军事优势,迅速掌控了朝鲜的核心地带,并完成了对箕子王朝的推翻。在这片土地上,一个崭新的政权——卫满朝鲜诞生了。

尽管国号依然沿用“朝鲜”,但卫满显然是一个别具野心的统治者。

作为从燕国遗存文化中成长起来的人物,他沿袭了一套与中原相近的政治管理体系,保持了礼法和农业技术的延续。

然而,卫满朝鲜的扩张野心很快引起了汉王朝的警觉。尤其是汉武帝即位之后,中央集权的趋势进一步加强。

卫满朝鲜采取的扩张政策威胁到了汉朝的东北疆域安全,甚至切断了一些汉朝在该地区的重要商业交通线。

汉武帝决定采取强硬手段,他派遣使者前往朝鲜,要求卫满朝鲜向汉朝称臣纳贡。

但是,卫满朝鲜拒绝了汉武帝的命令,甚至与汉朝边境发生多次冲突。

这种局面最终引发了全面战争。据《史记》记载,汉武帝在征讨卫满朝鲜的过程中,多次派出大规模军队,艰难地克服了朝鲜复杂的地形和卫满军队的顽强抵抗。

此战耗时较长,甚至出动了水陆并进的立体作战策略。

最终,汉军成功攻破卫满朝鲜的都城,彻底终结了卫满的统治。

战后,汉朝在朝鲜地区设立了四郡以加强控制,其中“乐浪郡”最为著名。

乐浪郡成为汉朝在朝鲜的行政中心,也是这一地区汉文化传播的重要据点。

这一时期,朝鲜从政治、文化到经济的各个层面都与汉王朝深度交融,成为中国古代版图不可分割的一部分。

荒谬学说与反驳随着现代民族主义情绪的高涨,一些关于中朝历史关系的荒诞学说逐渐在韩国部分群体中出现。

这些观点试图重新定义韩国与中国的历史边界,甚至将许多早期中国的历史人物、文化资产划归为韩国的“文化遗产”。

其中,韩国学者桂延寿及其支持者提出的言论尤为引人瞩目和争议。

桂延寿的观点不仅挑战了中韩历史关系的传统认知,更直接试图改变中国的历史叙事。

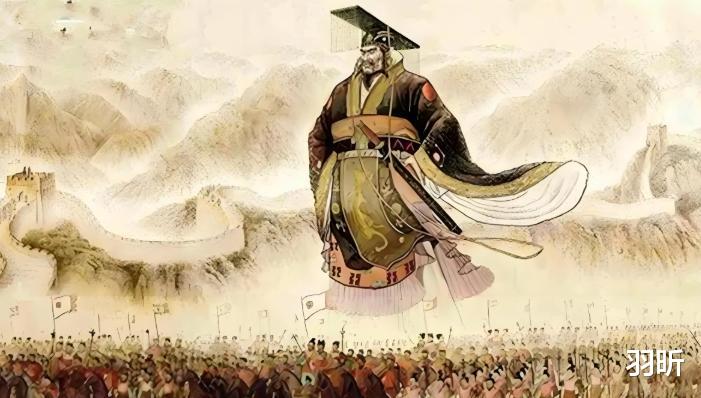

他声称,秦始皇并非中国人,而是韩国人,甚至箕子也被他重新定义为韩国历史人物,而非跟随周武王来到朝鲜的殷商遗臣。

桂延寿的主张并未止步于此,他更进一步将中国上古神话中重要的传说人物蚩尤宣称为“韩国人”。

蚩尤在中国古代神话中被视为与黄帝争夺天下的军事领袖,是中华展现早期民族意志的重要象征。

当桂延寿试图将这个神话英雄与韩国历史联系起来时,他的逻辑显得异常生硬。

他宣称蚩尤的族系从韩国南部延伸至中国北部,甚至将上古时期的华夏地理划分为马韩、辰韩和弁韩这三个与韩国历史相联系的部落联盟。

然而,这些说法完全脱离了中国历史中关于蚩尤的故事来源,更没有考古证据或文献记载加以佐证。

因此,这些学说在学术界几乎被一致认为是牵强附会乃至荒谬无稽。

这种基于民族情绪的历史论调不仅没有赢得学术界的尊重,反而广泛受到批评。

大量中国古籍,包括《史记》、《尚书大传》等权威记录,清晰地描绘了秦始皇的渭河出生地,以及箕子作为殷商遗臣如何在周武王的清封中远迁朝鲜,建立早期封国的真实历史。

同时,考古发现的秦代兵马俑、秦简和商代青铜器,也表明这些文化符号的起源深深根植于黄河流域,与历史记录一脉相承。

与桂延寿的荒谬学说形成鲜明对比的是,另一位韩国学者金在吉提出了一种更为自洽的历史观点。

他认为,韩国与中国在历史上的关系密切得难以分割,尤其在箕子朝鲜和卫满朝鲜等时期,韩国实际上是中国文明的延伸体之一。

金在吉还主张,这种附属于中国的地位在古代并无争议,即便是箕子朝鲜的建立,也很大程度上依赖于殷商遗民的文化传播和周朝封建制度的确立。

韩国学者金在吉在另一场关于文明起源的讨论中提出,中华文明可能不止3000年,而是超过万年的悠久历史。

金在吉这一观点与成为世界主流的“三千年中华文明”说法存在较大差异。

目前,西方学界通常认为,商代是中华文明进入国家化阶段的起点,换言之,文明只有在正式形成国家制度后,才算进入历史阶段。

因此,中华文明的历史常被认定为始于商朝大约公元前1600年上下。而金在吉则采用了完全不同的文明定义标准,他强调农业文明作为一个社会从游牧、狩猎阶段过渡到定居阶段的决定性标志。

他认为,只要一个地区出现了较为发达的农业聚落,就可以视为文明的起源点。

因此,根据这一逻辑,中华文明的起点可以追溯到距今约万年前的新石器时代初期。

支持这种说法的证据主要来源于中国黄河和长江流域留下的大量新石器遗址。

以距今约7000年的仰韶文化为例,这一时期,古人与世界上其他区域几乎同时发明了陶器,并开始系统性地开展稻谷、粟类作物的种植。

在河南渑池、陕西西安等地已发现许多仰韶文化繁荣迹象的遗址,例如宽敞的房屋基址、地窖储存方式,以及手工彩陶。

这些遗址所承载的物质文化,被金在吉定义为“文明的雏形”。

金在吉的理论,提供了一种看待历史的新视角,说明了不同框架下,华夏文明的时间长度确实可以被重新定义。