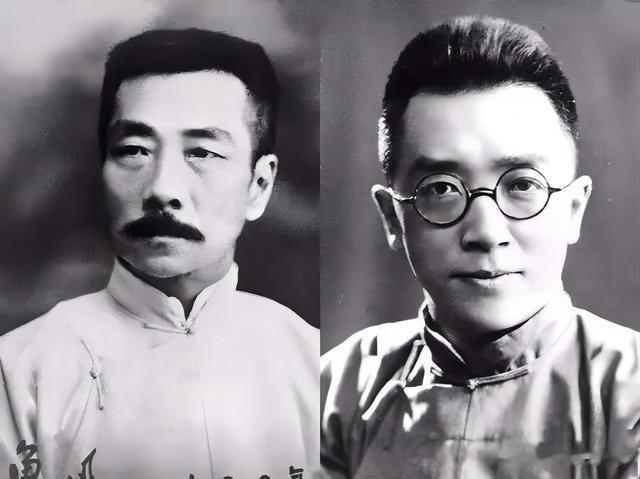

民国著名人物新说之三 ——胡适

一 复杂的胡适

胡适这个人,真的一言难尽。

人都是有多面性的,在胡适这里尤其突出。一方面,他推崇民主自由等思想,大力支持白话文,对社会对人生都有思考,贡献巨大;另一方面,知识分子的劣根性也很多,他是美国杜威的徒弟,实用主义的典型,总是妥协退让投降,考虑个人利益过多,是一个精致利己主义者。比着李大钊,陈独秀,鲁迅差远啦,甚至比着刘半农,钱玄同,乃至黄侃,辜鸿铭也不如。这些都是实实在在的正经干将,不带妥协的。

胡适(1891年12月17日—1962年2月24日),字希疆、适之,笔名胡适,是著名的思想家、文学家、哲学家。祖籍为安徽省绩溪县。曾任国立北京大学校长、“中央研究院”院长、中国驻美大使、南开大学校董会董事等职。他以倡导“白话文”、领导新文化运动闻名于世,是新文化运动的奠基人与领袖之一。

二 学术研究能力突出

胡适在现代中国学术史上有着极其重要的地位,涉及文学、哲学、史学、考据学、教育学、红学等多个领域。在学位上,胡适拥有36个博士学位(包括名誉博士)。

胡适概括出新文化运动的“十六字方针”:研究问题,输入学理,整理国故,再造文明。这是胡适一生思想和事业的主题。胡适认为,研究问题与输入学理是新思潮的“手段”,主要针对现实人生社会的切要问题,并输入西洋学理以为研究问题的参考材料;而整理国故是新思潮对于旧文化的“态度”,再造文明是新思潮的“目的”。

领导新文化运动

胡适是文学革命的首倡者和中心人物。胡适的理论建树最突出,影响最大的是“白话文学”论和“历史的文学观念”论。这两者相辅相成,筑起胡适的文学思想的基本架构,同时也是文学革命指导思想。胡适坚信文学革命体现了历史发展的趋势,白话文必定取替文言文的地位,并将其理论化,形成可以被接受的概念而加以推广。

哲学史

胡适是中国现代学术研究人员中较早引入西方方法来研究中国学术的。他首先采用了西方近代哲学的体系和方法研究中国先秦哲学。在胡适本人的哲学体系中,他继承并且肯定了杜威对于欧洲传统哲学的批判,重点关注哲学的方法论层面。他以他的博士论文《先秦名家史》为基础,编写了《中国哲学史大纲》(上),论述到先秦时期的哲学思想。

1961年,胡适心脏病发作,出院过后,胡适因发表演讲歌颂西方,贬低中国古老文明,再次受到“围剿”,胡适因此心脏病复发,再次住院。

胡适对《水经注》的研究功不可没。他廓清了近二百年的郦学疑惑,整理了当时现存的全部郦学档案,把郦学推向到了一个新的阶段。他传播的郦学知识(主要在版本研究上),至今位列在前。胡适研究《水经注》的直接切入点是《水经注》的研究史,即所谓郦学史上轰动了一百多年的“戴赵《水经注》案”和《水经注》的版本问题与历代重要郦学家的成绩与贡献。

三 妥协自由,利己主义

胡适与鲁迅不仅是新文化运动的开拓者,还是颇具影响的学术大师,尤其在中国小说史和文学史方面。他们在共同的学术领域内,切磋辩难、互通信息。据《鲁迅日记》记载,1921年至1924年,胡适致鲁迅信12封,鲁迅致胡适信14封。胡适特别推崇鲁迅在白话文学上的成绩,早在1922年,他在《五十年来中国之文学》中便说,中国短篇小说创作,成绩最大的却是一位托名鲁迅的人物。临近晚年,两人却因为思想不同而关系恶化。后来,鲁迅对胡适多有批评,胡适采取的则是“老僧不见不闻”的策略,不置一词,不予反驳。

胡适是一位自由主义者,主张思想自由,言论自由,批评自由,并身体力行。他在《新青年》发表《易卜生主义》一文中,就曾极力提倡思想自由和言论自由,指出“社会最大的罪恶莫过于摧折个人的个性,不使他自由发展。”而要发展个人的天性,“第一须使个人有自由意志;第二,须使个人担干系,负责任。”个性解放就是人的解放。要解放人,就须争得社会自由。他进一步延伸认为,要想救国必先救自己,要想争国家的自由和权利,就要先争个人的自由和权利。

胡适被誉为20世纪中国自由主义知识分子的代表人物。为了达到学术独立以及基于对现实政治语境的考量,胡适等人在主办《新青年》杂志过程中提出了“二十年不谈政治”的戒约。不过,在新文化运动期间,胡适还是常涉政治,曾多次提出以自由主义思想的核心“个人主义”作为自由主义的代名词,将其概括为“自由、民主、宽容、和平的渐进式改革”。

胡适贡献与争议总结

学术与文化贡献

一、文学革命的倡导者

胡适是新文化运动的领袖之一,他1917年发表的《文学改良刍议》,提出了文学改革的八项主张,倡导白话文的使用,这对打破封建文学传统,推动现代文学发展具有里程碑意义。

二、学术研究的先驱

在学术研究方面,胡适的《中国哲学史大纲》(上卷)开创了用现代方法研究中国哲学的新纪元,他尝试以科学的态度和方法整理中国古代思想,对后来的学术研究影响深远。

三、教育理念的实践者

胡适担任过北京大学教授、英文系主任、文学院院长及校长等职,他提倡学术自由和教育改革,鼓励学生独立思考,对当时的教育制度和学术风气产生了积极影响。

政治立场与社会活动

一、民主自由的捍卫者

胡适一生坚持民主与科学的理念,是自由主义的代表人物。在政治上,他主张渐进式的社会改革,反对激进的革命手段,这种立场在当时的政治环境下显得较为温和,也因此受到来自左翼和右翼的不同批评。

二、国际外交的参与者

胡适曾担任中国民国驻美国大使,积极参与国际事务,努力为中国争取国际支持和理解。他的国际视野和外交努力,对提升中国的国际地位有一定贡献。

争议与批评

一、政治选择的争议

胡适在国民党统治时期的一些政治立场,尤其是与国民政府的合作,被一些人视为对专制政权的妥协,认为他没有充分利用自己的影响力推动更深层次的社会变革,甚至在一定程度上维护了旧体制。这不就是利己主义嘛。

二、实用主义的局限

胡适深受杜威实用主义哲学影响,强调经验主义和实证方法,这在推动中国思想现代化的同时,也被批评为忽视了理论深度和理想主义的价值追求,未能充分理解中国社会的复杂性与革命的迫切性。还是实用主义当头,妥协退让,不敢也不会和陈独秀李大钊们一样,看透社会现实,拼命革命起来。

三、个人主义与精英主义

有人指责胡适的某些观点和行为带有浓厚的个人主义色彩,比如在教育和文化领域,他倾向于精英教育,对大众文化和教育的重视不够,这种精英主义倾向被认为与“精致利己主义”有某种契合,尽管这种评价可能过于片面。安哥认为这个评价不片面:实际就是如此,胡适留学美国,作为杜威实用主义的忠实门徒,一切都是美国好。要求国家全盘学习美国。崇尚民主自由主义,实用主义。

四 胡适与李大钊陈独秀的不同

胡适与李大钊、陈独秀,作为中国近现代史上三位杰出的知识分子和文化领袖,他们的政治立场、思想倾向以及对待社会变革的方法各有不同,这些差异在很大程度上塑造了他们各自的形象和历史评价。

胡适的妥协性

胡适被认为是自由主义的代表,他倾向于温和的改革路径,主张通过教育和文化的渐进式变革来推动社会进步。胡适在处理政治和社会问题时,常常展现出一种调和折衷的风格,这体现在他对“实验主义”哲学的应用上,即强调在实践中寻找问题的解决方案,而不是采取激烈的革命手段。在政治立场上,胡适虽曾与国民党有交集,但他更多时候保持独立,对国民党政府的某些政策亦有批评。他的妥协性更多地体现为一种对现状的审慎改良态度,以及对激进革命路径的回避。

胡适、李大钊与陈独秀的革命性区别

相比之下,李大钊和陈独秀则是中国共产党的创始人之一,他们坚定地信仰马克思主义,主张通过阶级斗争和无产阶级革命来彻底改变中国社会。两人在五四运动后,特别是与胡适产生分歧,更积极地倡导社会主义革命,认为只有通过根本的社会结构变革才能解决中国面临的深层次问题。这种革命性的立场要求彻底颠覆旧秩序,建立新的社会制度,与胡适的改良主张形成鲜明对比。

他们产品生分歧的背景

1. 思想根源:胡适深受西方自由主义和实用主义影响,注重个人自由和渐进改革;而李大钊、陈独秀则在马克思主义的指引下,更强调集体主义和阶级斗争的必然性。

2. 对《新青年》的分歧:《新青年》杂志是新文化运动的重要阵地,初期三人共同参与编辑工作,但随着时间推移,杂志的定位和内容逐渐向更激进的革命方向转变,这与胡适的渐进改革思想不符,导致了他们之间的分歧。

3. 政治实践:陈独秀和李大钊直接参与了中国共产党的创建和发展,投身于革命运动中,而胡适则在政治上相对超然,更专注于文化建设和教育改革。

所以,胡适相对于李大钊和陈独秀而言,展现出更强的妥协性和对现状的慢慢改良意愿,这反映了他们不同的思想基础、政治信仰以及对解决中国问题路径的不同选择。在历史的长河中,他们各自的贡献和局限性都是中国近现代史不可或缺的一部分,值得后人深入研究和反思。实际上,人们更喜欢李大钊和陈独秀,为理想不惜一切代价,勇敢斗争的精神和勇气,而不是胡适的妥协主义。

综合评价

胡适是一位复杂的历史人物,他的贡献与争议并存。作为新文化运动的领军人物,他对推动中国社会思想文化的现代化功不可没;而在政治和社会活动方面,他的选择和立场则更加复杂,既有时代局限性,也反映了个人价值观与现实之间的妥协。说到底,就是一个实用妥协的自由主义者,精致的利己主义者。