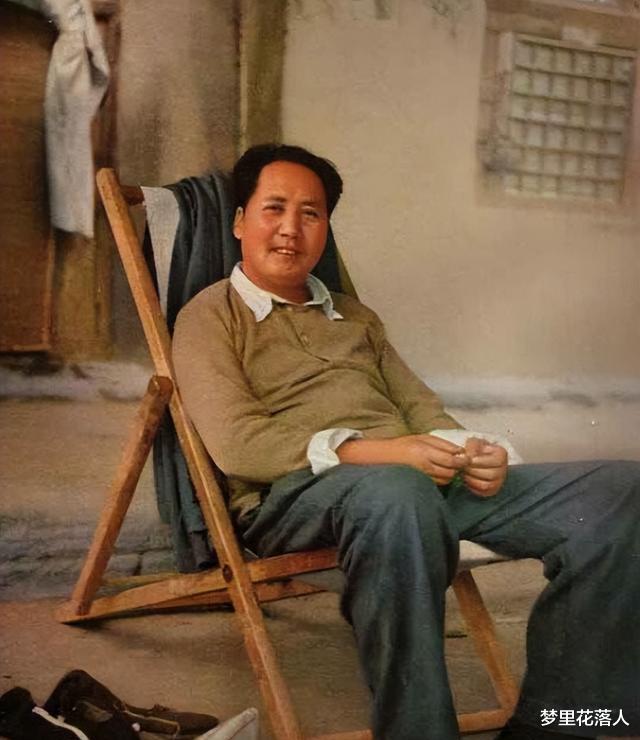

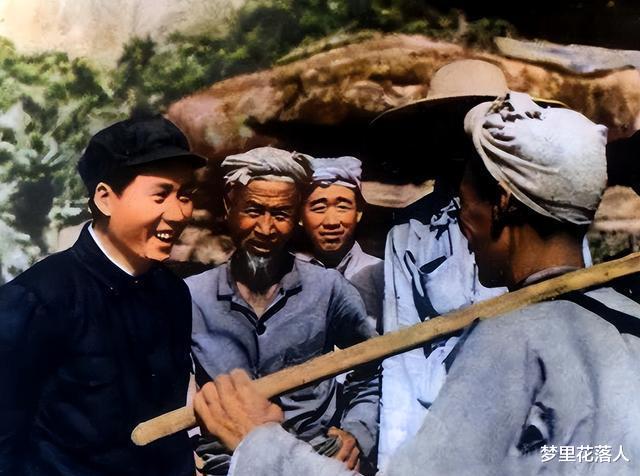

毛主席在延安那会儿,跟我们心里那个胖乎乎、和蔼可亲的老人家形象大不一样。那时候的环境真是太差了,饿肚子是家常便饭。

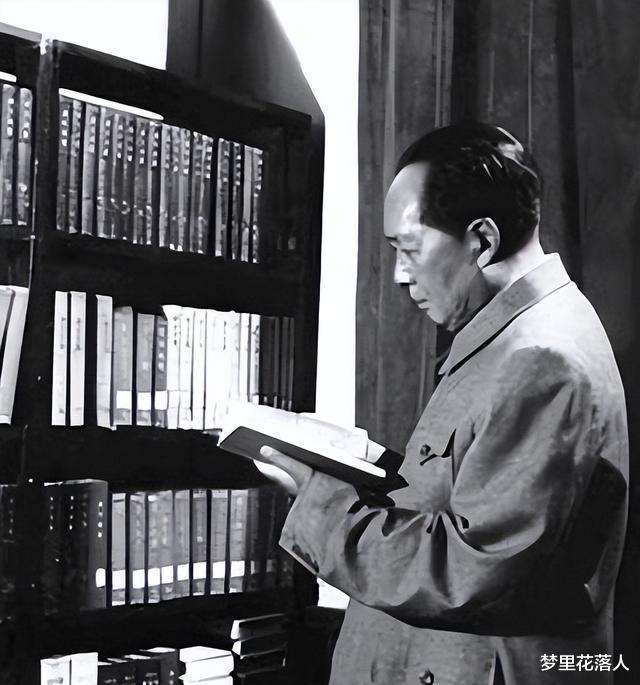

毛主席也是一样的,瞅瞅那时候的照片,你就能瞧出来,他都瘦得只剩一把骨头了。新中国成立后,毛主席还是一直保持着节约的好习惯。

但说实话,毛主席的真实日子远没有外界传得那么离谱。就拿建国后跟延安那会儿比,主席的生活条件肯定是改善了不少。他之前的国际问题秘书林克,也亲自证实了这一点。

【当了老师的老师】

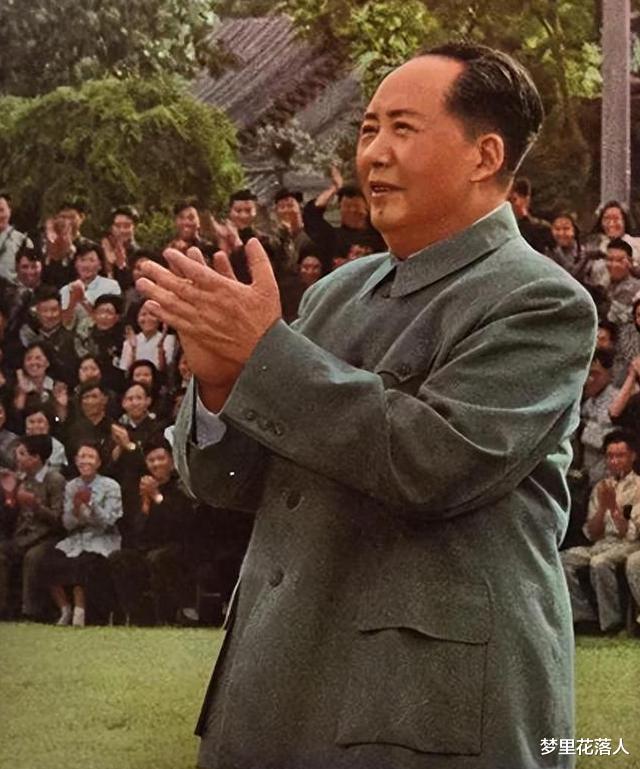

新中国成立后,虽然也碰到了几场保卫百姓和国家领土的战争,但大体上来说,那时候中央领导的工作重点还是放在了经济发展和外交上。他们主要的精力都投入到了怎么让国家更富裕,以及怎么跟其他国家打好交道这些事情上。

毛主席很早就意识到了这个情况,并且对国家面临的形势变化反应迅速,很快就有了判断。他觉得,自己得比以前更加重视外交工作,得多跟各个国家打交道、搞好关系。英语嘛,那时候就是世界上最牛的语言,现在也是,要是一点儿都不懂,那肯定会影响外交能力和外交知识的学习。

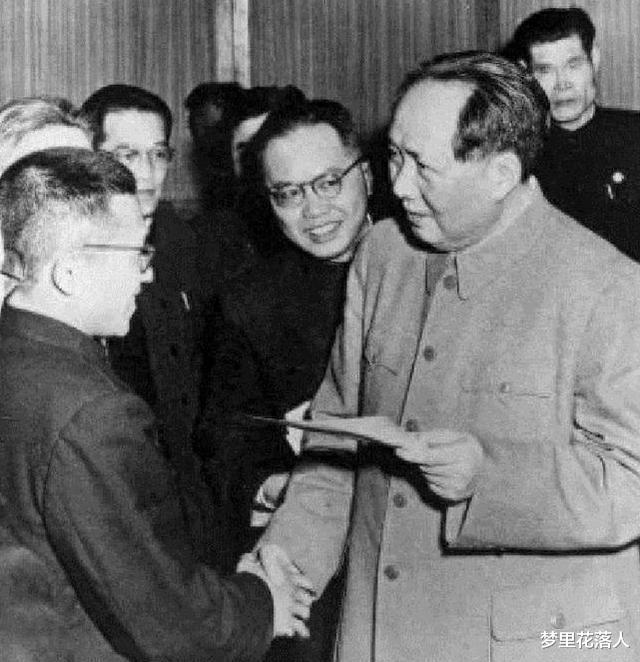

这个选择挺突然的,而且它有多重要大家都知道,得找个有经验、思路清楚的人来干。考虑到这些情况,组织最后就把人选定为了林克。

这家伙真是个能挑大梁的人才,他干的活儿就是跟国际大局势打交道,特别会拿捏国际形势的走向。而且,他肚子里装满了国际经济的知识,以前还搞过地下工作,受过锻炼。不论是看他信念有多铁,还是瞧他本事有多大,他都是年轻一辈里的出类拔萃者。

林克被挑上那会儿,刚满29岁。毛主席一听要让林克来做他的国际事务秘书,心里头别提多乐呵了。原因是林克不光能在国际大事上给帮把手,还能顺道给自己补补英语,一举两得嘛。

毛主席在延安那会儿,甚至更早以前,他就已经接触过英语了。那时候,不少人跟林克提起,说主席英语是有底子的。但主席特别谦虚,硬是把自己当成一个英语初学者,从头学起。

林克想起初次见面那会儿,自己紧张得不行。反倒是毛主席先开口聊了起来,特别随和,就像学生请教老师那样,谦虚地让林克教他英语。

林克肯定不会拒绝,他觉得这是件很荣幸的事。以往像林克这样怀揣梦想、积极进取的年轻人,都是把毛主席当作自己的导师。没想到今天,他居然有机会给自己的“老师”传授点知识。

这真的是个难得的好机会,也算是报答主席一直以来的教导之恩了。

【以学习为乐的毛主席】

毛主席看着新中国这啥也没有的起点,心里虽然有了个大概的工作计划,但真正干起来那真是累人啊。很多时候,忙得连饭都顾不上吃,连休息的时间都挤不出来,这也是常有的事。

就算这样,毛主席还是能够每天腾出至少一个小时的时间学英语。林克在接受采访时说过,毛主席有时甚至能挤出七八个小时来钻研英语,他学得特别投入,外面的事情都顾不上管。

现在离毛主席的那个时代已经过去很久了,因此我们很难想象,毛主席到底是怎么从一个乡下的孩子,一步步变成那么伟大的领导的。

从林克说的那些事儿里,咱们能琢磨出一个关键原因,那就是毛主席特爱学习,纯粹是当成乐子那种。就算学习不给他带来啥好处,他也照样对这世上的一切都充满好奇,跟不知道累似的,一个劲儿地想去探个究竟。

要是说学英语是为了找个好工作,能顺畅地读外国书,那咱们主席学物理、生物还有农业这些东西,就完全是因为喜欢,图的是个乐呵。

林克提及,毛主席阅读过赫胥黎的作品,像那本《物种起源》的延伸读物《天演论》,以及探讨人类在自然里角色的《人在自然界中的地位》。他还看过威廉斯写的关于农业的《土壤科学》,另外,摩尔根的《基因论》,也就是遗传学方面的书,也是毛主席的阅读范围。

毛主席的学习不仅靠勤奋,还取决于他的学习态度。咱们很多人啊,因为怕讲错话,怕被人家笑话,就变得不敢表达自己,也不想和人交流了。但毛主席可不一样,他从来不会这样。

他说话带着浓厚的湖南腔调,这成了他学英语路上的一个大绊脚石。对他来说,“night”和“light”这两个词发音太难分了,不过他从不怕开口说英语,也乐意别人帮他指正。

另外,面对像钱三强先生这样的物理学大拿,毛泽东并不会因为自己懂得的知识相对较少就怯于交流,他反倒是很直接地说出了自己对基本粒子的一些看法。

他很淡定地说:“要是从哲学的角度来看,东西都能一直分下去,就连质子、中子和电子,理论上也应该能再分。”

这主意可不是主席凭空瞎想的,他是在看了坂田昌一写的《基本粒子的新概念》那篇文章后,才想到的。

毛主席的那些想法和说法,在1977年召开的世界第七届粒子物理学大会上,又被拿了诺贝尔物理学奖的格拉肖给提到了。

他建议,给组成物质的所有假定微粒起个名叫“毛粒子”,这么做是为了缅怀那位总是强调自然界深层统一的已故大哲学家毛泽东。尽管他在物理学上是门外汉,但这想法却意外地和不少物理学家的观点撞上了。

【我也学到了实事求是】

林克跟主席待了足足12年,等主席走了以后,他琢磨着得把这些年里值得记的事挑出来,用日记和笔记拼拼凑凑出一本书。这样,以后的学者就能研究,也能把一些瞎传的话给说明白了。

在探讨三年困难时期毛主席的饮食习惯时,有人提及他能保持20天不吃一粒米的惊人记录,主要依靠吃野菜树皮充饥。然而,从生理和生物常识出发,这一说法显然是不合情理的,因此这很可能是外界的一种杜撰。

林克要把这些事情说清楚,主要是因为他从主席那儿悟到了一个对他特别重要的道理,就是要根据事实说话。

很多时候,咱们对事情的看法总是有点自作多情。比如说到像主席这样的大人物,咱们就老觉得他们的生活肯定苦得不行,就算东西再多,他们也得省着用到极致,吃饭能少吃就少吃,买东西专挑便宜的,衣服得穿到补丁摞补丁才行。但这种说法,其实没啥实质意义。

特别是对那些心怀不轨的人来说,他们反而会被人抓住把柄。我们只需把真实情况摆出来,就足以证明一切,而且那时候,中央对毛主席的生活情况特别关心。

主席晚年身体已经不太好,有了些毛病,要是再让他饿着,饿到身体都肿起来,那就太不应该了,简直就是失职,对老百姓太不负责了。

为了这事,林克还专门给以前负责毛泽东保健工作的医生和护士长通了电话。他们都说,在那三年困难时期,毛泽东压根儿就没得过浮肿病。

要是真有人生病了,上面可是会追究责任的。不过话说回来,他们确实好久没吃肉了,这是实情。但即便条件有限,他们也还是想法子保证了主席的营养。吃的东西可能不咋地,也不高档,但绝对健康,对主席身体好。

外界有说法称,主席穿的衣服上全是补丁,这其实是一种挺想当然的看法。博物馆里展出过毛泽东的一件睡衣,据说他穿了快20年,上面密密麻麻全是补丁,数了数得有几十个。看到这件睡衣的人,可能就会以为毛泽东所有的衣服都是补丁摞补丁呢。

毛主席在吃穿方面真的不太挑剔,只要能吃饱肚子,能维持日常生活就满足了。衣服也是,没太多要求。但话说回来,毛主席特别讲礼貌,也特别友善。要是接待外宾时,他穿得破破烂烂或者邋里邋遢,那其实就是在给党和国家丢脸,不负责任了。

毛主席去苏联访问时,他提出想让对方把餐桌上的烹饪好的鱼换成鲜活的。这也是为了咱们国家的面子。说实话,平时毛主席可能连死鱼,甚至是有点臭的鱼都能吃,但在那种正式的宴会上,情况就完全不一样了。

说毛主席因为穿着有破洞的袜子见外宾,还担心尴尬而藏着脚,那简直是瞎扯。这种传闻太肤浅且不真实,完全不符合毛主席一直以来对外宾和各民主党派人士的尊重态度。

说起来,像什么毛泽东用的毛巾,破得全是洞,一戳就烂,还拿来盖身子这些事,都是外面的人自己想出来的。确实,毛泽东生活简朴节约,这点不假。但得说清楚,事情没那么夸张。党中央有规定,不会让这种情况发生的。

但是,毛泽东离世后,真没留下啥值钱的物件,唯一算得上有点价值的,也就他那些旧书了。

【结语:】

大家对毛主席有着深厚的感情,我们年轻人也不例外,都是心里尊敬他。不过,那些被证实不实的传言,咱们就没必要再传了。毛主席要是知道了,肯定不希望我们因为那些话而对自己太苛刻。

我们应当效仿的是他将学习视作乐趣的态度,讲的是求真务实,做的是为民服务,唯有如此,咱们才能更好地传承毛主席留给我们的精神财富。

林克眼中的毛泽东说起毛泽东,林克可是有不少了解。在林克看来,毛泽东是个非常有智慧的人。他总能从复杂的情况中找到解决问题的办法,而且他的决策往往都是经过深思熟虑的,既大胆又稳妥。林克记得,毛泽东在领导革命的时候,总是能根据形势的变化灵活调整策略,让革命队伍一步步壮大起来。毛泽东还特别重视学习和思考。他常说,饭可以一日不吃,觉可以一日不睡,书不可以一日不读。林克觉得,这种对知识的渴求和思考的精神,正是毛泽东能成为伟大领袖的重要原因之一。在生活中,毛泽东也很接地气。他不喜欢搞特殊,总是和群众打成一片。林克听说,毛泽东在战争年代经常和战士们一起吃大锅饭,一起聊家常,这种平易近人的态度让战士们都很敬佩他。而且,毛泽东还特别关心群众的疾苦。他总是把群众的利益放在第一位,努力让大家都过上好日子。林克记得,有一次毛泽东在视察农村时,看到农民们生活艰苦,他当场就流下了眼泪,并下定决心要改变这种状况。总的来说,林克觉得毛泽东是个既伟大又平凡的人。他的伟大在于他的智慧和贡献,而他的平凡则在于他的生活态度和与群众的紧密联系。这种既伟大又平凡的品质,让毛泽东在林克心中留下了深刻的印象。

毛泽东的秘书透露:主席衣物上没补丁在《与林克的对话:毛泽东与书的不解之缘》一文中,我们得知了一个关于毛泽东的小细节。林克提到,毛泽东的衣服上竟然没有打过补丁。这听起来或许有些出人意料,毕竟在大家的印象中,伟人们往往生活简朴,衣物朴素甚至带有补丁。但林克却明确表示,他所了解的毛泽东,在衣物上并不追求这种“简朴风格”。当然,这并不意味着毛泽东不重视生活品质或不懂得节俭。只是在这个小细节上,他展现出了与常人不同的选择。或许,在他看来,衣物是否打补丁并不是衡量一个人品质的标准,更重要的是内心的修养和追求。林克的这番话,让我们看到了一个更加真实、立体的毛泽东。他不仅有着非凡的政治智慧,更在生活的点滴中展现了自己的独特个性和态度。

林克聊起毛泽东:“他生日是十二月二十六日”在访谈中,林克作为毛泽东的秘书,提到了这样一个细节:“12月26日,是毛主席的生日。”这句话简单直白,却透露出一种亲切感,仿佛我们正与林克一同回忆着那段与伟大领袖共处的日子。林克的话语中没有华丽的辞藻,只有对事实的陈述,但这种朴实无华的表达方式,却更能让人感受到他对毛主席的深厚情感。他提到的这个生日日期,或许对于很多人来说只是一个普通的日子,但对于林克和所有了解毛主席的人来说,这一天却承载着无数的回忆和敬意。通过林克的讲述,我们仿佛能够穿越时空,回到那个充满革命激情的年代,感受到毛主席那坚定的信念和为人民服务的决心。而他的生日,也成为了我们缅怀这位伟大领袖、传承他的精神遗产的一个重要时刻。