1931年,九一八事变爆发,东北尸横遍野,生灵涂炭。

因不抵抗政策,有“精锐”之称的东北军第七旅8000守军被日军独立守备队第二大队300兵力击溃。

除了丢城失地,最痛心的就是丢了这座兵工厂——沈阳兵工厂。这是当时亚洲最强的兵工厂。

沈阳兵工厂是怎样建成的?有多辉煌?在“九一八”事变中又经历了什么?

民国初年,各路军阀混战不休,各方势力为了壮大军事武装力量,一座座公营或自建的兵工厂拔地而起。

较早的有洋务运动时期张之洞主创的汉阳兵工厂,后有”国府第一兵工厂”之称的金陵兵工厂,袁世凯修建的巩县兵工厂,阎锡山的太原兵工厂......

地方上其他一些军阀也纷纷效仿,少说有几十个大小不一的兵工厂林立在各地各处。

其中,规模最大,发展至当时亚洲最强兵工厂的,是张作霖麾下的沈阳兵工厂,时称奉天军械厂,后称东三省兵工厂。

1916年,张作霖入主东北,为了稳定东北局势,牢固东北边防,张作霖决定大肆建设东北军,而武器装备是其中最为重要的一环,正所谓,枪杆子硬,腰板子才硬。

也就是在这一年(1916),张作霖正式创办奉天军械厂。

初期,军械厂设在小小的银元局内,设备简陋,条件受限,规模狭小。

一个造武器的厂,工人仅有200人,只能修修机械,顶多制造点子弹及手榴弹,不具备生产重武器的水准,更无法适应作战需要。

张作霖迅速对军械厂进行扩充,内设总务处,材料处,工程处,增设炼钢厂,枪炮厂,弹药厂,造币厂等。

直至1920年4月,奉天军械厂已能产出7.8毫米枪弹,10月产出无烟火药。

1921年10月,张作霖又创办东三省兵工厂。可以说,东三省兵工厂是照着奉天军械厂“依葫芦画瓢”。

奉天军械厂保存和收缴的器械为东三省兵工厂的产品生产提供了现成的样板;奉天军械的技术人员和设备也择其优流通至东三省兵工厂,为日后跻身“亚洲最强”奠定了夯实的基础。

这些都只是张作霖的小试牛刀,却在直奉军阀战争中起到了关键作用。

1922年5月,直奉双方在榆关打得不可开交。

因奉系张作霖有着更强的武装意识,武器装备比直系军更先进,鏖战数月,期间靠着武装压制迫使直系军不得近身。

但第一次直奉战争还是以张作霖败走收场。

吃了败仗的东北军阀头子痛定思痛,决定对东北进行军事改革,对奉天军械厂的改革也随之被提上日程。

打仗说到底还是枪杆子的事,工欲善其事必先利其器。

随着张作霖坐稳东三省,被奉系统治的区域越大,东北军的人数越是激增,相对应的武装需求也突飞猛涨。

军阀补给武器装备无非三种途径:抢,买,造。

比如著名的“秦皇岛劫械”事件,皖系和奉系两大军阀截胡了北京政府向日本订购的军火,数量之庞大足足20个火车厢。

奉系用这批劫来的军火直接装备了7个旅,军事实力大增,一跃成为军阀龙头。

但这种“送到嘴边的肥肉”可遇不可求,于是,张作霖只能采取最常规的途径——向外购买军火。

在奉系,军费开支向来是一串数额庞大的天文数字,张作霖愿为武装一掷千金,这是众人皆知的事情。

1922年,张作霖花费100万向日本订购军械子弹;1923年,日本先从意大利购得一批军械,内含步枪13000支,大炮18台,炸弹800颗,再转卖给张作霖;同年,张作霖从法国购入20架飞机,以民用机为幌子,实际整修后用于投掷炸弹......

无论是抢还是买,都是向外求,且极具不稳定性。

随着军阀内战的规模越来越大,军械损耗与日俱增,无法持续满足后续武装补给,建立属于奉系自己的大型兵工厂迫在眉睫。

1923年,奉天军械厂并入东三省兵工厂,一个震撼亚洲的兵工厂即将闪亮登场。

建厂离不开人力和资金,东三省兵工厂的崛起离不开天时地利人和。比起资金,人力才是最大的困难。

好在张作霖的奉系军阀已在东北站稳脚跟,政治环境非常稳定。

因此,全国各地逃难的难民纷纷涌入局势安定的东北,这为东三省兵工厂的扩建提供了充足的人力资源。

但是,专业技术人才依然匮乏,招贤纳士的方法无非两种——吸收和引进。

巧合的是,在军阀混战的年代,最不缺的就是兵工厂,然而又因战乱,很多兵工厂无法保证开工,大批失业工人涌现。

这群工人本身就是兵工厂出身,有实操经验,具备专业知识基础。

张作霖出手阔绰,待遇丰厚,直接把人招入麾下,到厂即上岗,东三省兵工厂在短时间内迅速运作起来。

至于通晓兵工技术的高精尖人才,更是寥寥无几,只能聘请外籍技师。

他们多来自德,日,俄,瑞典等国,负责武器研发,安装引进的机器设备,给予技术指导,极大程度地推动了生产。

为了保证这座大型兵工厂顺利运转,张作霖从人性的角度出发,深谙御下之道。

厂内设有员工食堂,理发室,牛奶房,洗衣房,淋浴室,照相部,缝纫部等员工福利机构,不仅物质上给予满足,更在精神上给予关怀。

对于员工本人,厂内设有识字班,技工士兵培训班,电影放映厅,戏剧社等等;对于家属,厂内设有学校,员工子女可优惠或免费入学。

医疗方面另设医院,负责兵工厂全体员工的医疗医药卫生保育工作。

在那个饭都吃不饱的乱时,东三省兵工厂无异于天降福窝,员工的利益得到充分保障,每个人都卯足劲干活,东三省兵工厂称得上“政通人和,百废待兴”。

基于这番大环境,兵工厂的规模于1923年首次实现质的飞跃。

厂内新建电机厂,炼钢厂,无烟药厂,锅炉房,水塔与蒸汽设备;增建办公楼三座,职工工人宿舍二十余栋。

值得一提的是,其中的无烟药厂,是中国第一个具有生产规模的炸药工厂。

也在这一年,兵工厂建电弧炉一座,是中国早期的炼钢电炉之一,1923年的年产铁量达到43万吨,钢产量达到6.8万吨。

随着规模的逐步扩大,困扰已久的电力问题也终于被攻克。

早在建厂之初,东三省兵工厂的电力供给全部依赖于电机厂,以传统的方式按量计算电价,再由兵工厂向电灯厂支付。

直至扩充枪弹厂时期,所需马力加大,电灯厂已无力负担。

东三省兵工厂干脆自建发电厂,自装1000至3000瓦的发电机三座,又新设锅炉四座,彻底实现供电自足。

在如此大刀阔斧的整改之下,1926年至1928年,兵工厂迎来扩充全盛期,仅机器就有8000多部,一跃成为全国之最。

无论规模还是设备,还是最重要的生产技术水平,不仅全国第一,更居亚洲第一,连日方都啧啧称奇。

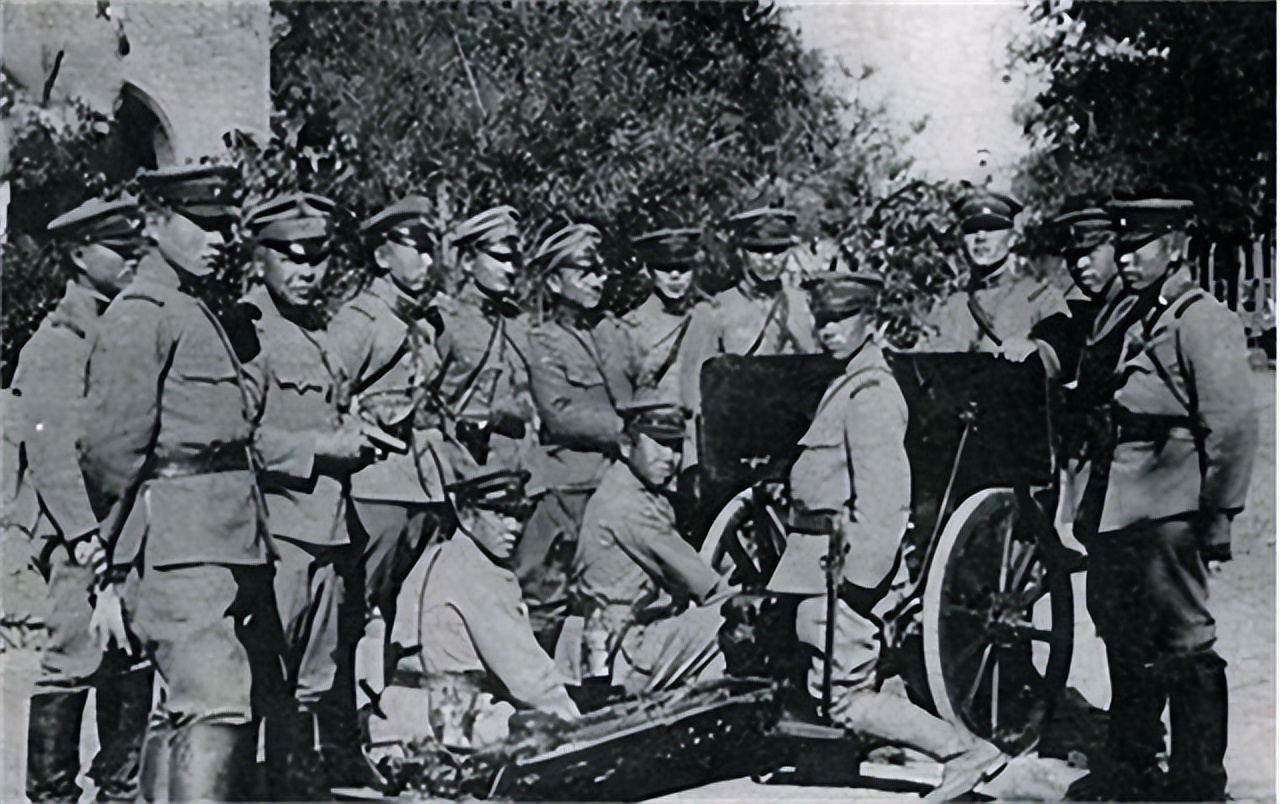

拿炮类来说,当时东三省兵工厂是造炮的一把好手,炮的品种五花八门。

比如,150 毫米日式榴弹炮、105 毫米日式加农炮、75 毫米克式山炮、75 毫米日式山炮、75 毫米日式高射炮、75 毫米日式迫击炮、37 毫米日式平射炮等等。

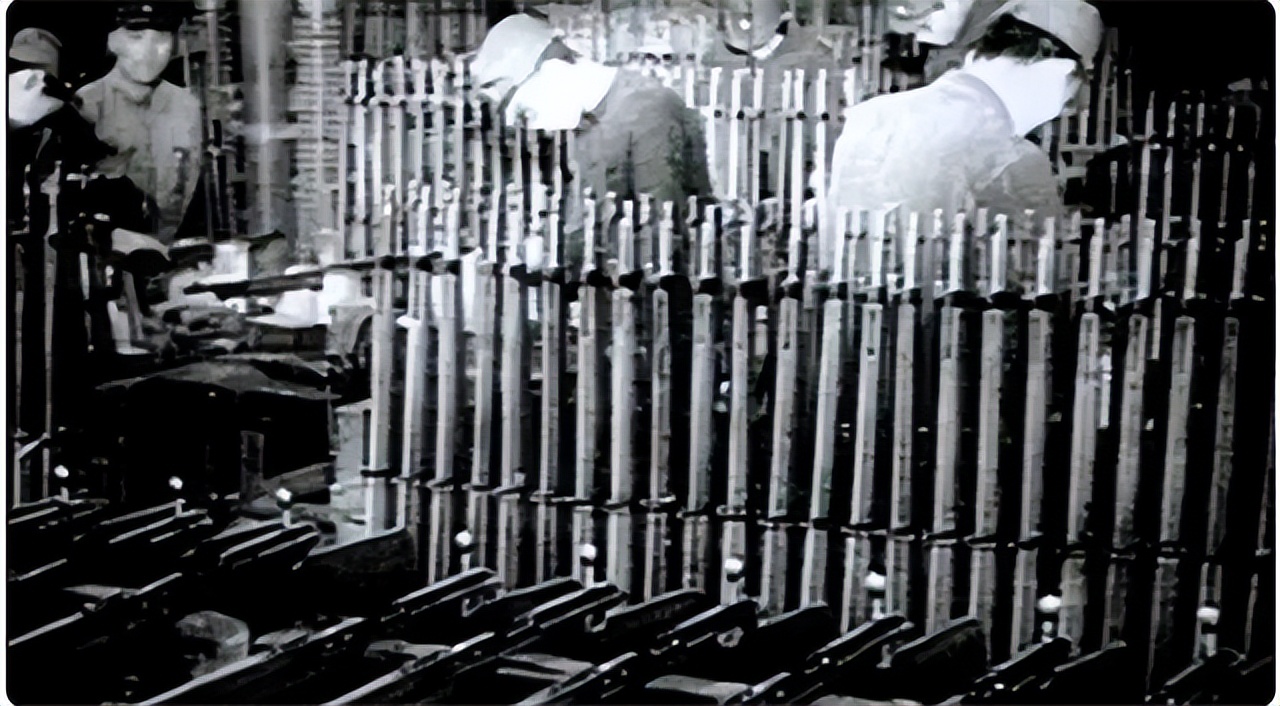

而枪弹厂的生厂能力,被冠以“亚洲最强”当之无愧。

1920年至1923年,步枪弹日产10万发,1924年日产量增至15万发,1925年后直到“九一八”事变爆发前夕,日产量高达30万发。

制枪方面,兵工厂对旧式枪械不断加以改进,比如老款毛瑟步枪,日本大正3年式重机枪,日式轻机枪,都是兵工厂模仿改良的对象。

炸药方面,从1926年开始,兵工厂着手制造TNT炸药,月产120吨。再看扩建之初就增设的无烟药厂,炸药月产量由初始的2吨增长到1931年的20吨。

纵观这座“亚洲最强”兵工厂发展壮大的全过程,直至“九一八”事变发生前,资金方面的投入至少达到3亿元。

1931年,兵工厂从欧洲引进设备,建立防毒面具工厂,这是最后的辉煌。

因为就在不久后,“九一八”事变爆发,累累硕果毁于一旦,损失之惨重,难以计量。

当这座“亚洲最强”兵工厂落到日本侵略者手里,后果可想而知。

1931年9月18日,日军向兵工厂开炮,炮火之密集达到每十分钟一响,均未命中。

直到19日上10时,省城沦陷,日军第29联队枪杀守厂工人四十余名后,占领兵工厂。

当时,厂内绝大部分产品未来得及转移,被日本侵略者悉数抢占。

其中枪弹74523900 发、炮弹 257900、火炮 668 门、火药 440000 斤、各种枪支 103500 支等。

这些武装落入敌手,带来的伤害是毁灭性的。日军用这批富足的装备武装关东军的实力,践踏东北人民生存的权利,东北抗日雪上加霜,东北民间一片水深火热。

至于那些少量被转移的武器,是在事变爆发前的7月,被张学良紧急运往关内,后用于对日作战,或许此时少帅已然察觉形势不妙。

这批被运走的武器,仅有步枪一万余支,步枪子弹五百万发,相比于被侵占的数量,无异于九牛一毛,但至少没有全部“送”给日本人。

不仅现成的武器被掠夺一空,东三省兵工厂本身就是一座宝藏,沦陷后被作为关东军的野战兵工厂,持续为侵华日军生产武器,提供武器,大大增加了敌方武器装备的数量。

兵工厂被占领时,张作霖已于“皇姑屯”事件中去世。不可否定的是,张作霖对推进东北工业和军事近代化进程是有功的。

但是,因张作霖早年的“亲日”倾向,不知不觉中也为日军侵华埋下祸根。

早期奉系军阀的壮大确实得到过日方扶持,但张作霖本人拥有着强烈的民族意识,绝不可能充当日方傀儡。

只是在兵工厂筹建之初,确实急需日方技术扶持,因此在聘请的外籍技师中,日籍技师就占半数。

而日本对东北觊觎已久,日籍技师入厂多半动机不纯。

果然,“九一八”事变发生时,带领日军打开工厂大门的人,正是一位来自枪弹厂的日籍技师。

兵工厂为日本人所用,这个结局是消极的。但当时间线拉长至整个抗战时期,曾经沦陷的东三省兵工厂确也起到了积极的作用。

东三省兵工厂的技术工人纷纷投身其他兵工厂,继续从事武器制造业,为东北抗日联军及后来的全民族抗战提供技术支持和生产经验。

在脱离外籍技师的情况下,他们源源不断地独立生产出手枪,冲锋枪,手榴弹,为抗战事业做出巨大贡献。

内战时期,这座兵工厂被国民党政府收管,于1946年3月正式定名为沈阳兵工厂。

1948年,沈阳解放,沈阳兵工厂被人民政府接管,一座历经战火,栉风沐雨的兵工厂终于得到安宁。

沈阳兵工厂就是一位见证历史的老人,从军阀混战的中国旧社会,到抗日的艰苦岁月,到内战,再到新中国成立,它不仅见证了东北军事近代化的发展,更见证了中国一步步走向强大的全过程。

“九一八”那段岁月,兵工厂的沦陷是整个中华民族的损失。它象征着中国武器制造业的崛起和强盛,辉煌的生产成果却在一夕之间被践踏。

因此,时至今日,吾辈应该铭记历史,前事不忘后事之师,吾辈当自强!