漫谈“学堂乐歌”的两位音乐大师

——中国近代音乐(五)

向阳光

在“学堂乐歌”的发展过程中,最有贡献和影响的是沈心工、李淑同两位音乐大师。此外,像曾志忞、李华萱、朱云望等也是这一时期具有代表性的启蒙音乐家。

一、沈心工

沈心工(1870-1947),原名沈庆鸿,笔名心工,字叔逵,学堂乐歌时期的作曲家、音乐教育家,上海市人。1895年执教于上海约翰书院;1896年入刚开办的南洋公学师范班;1901年南洋公学创设附属小学时,他受聘为教师;1902年东渡日本边求学、边考察教育,就是在这个时候,他对音乐唱歌发生兴趣,并编写出他的第一首乐歌《兵操》。还与曾志忞在日本“江户(中国)留学生馆”创办“音乐讲习会”,并在馆内聘请日本音乐教育名师铃木米次郎向中国留学生讲授音乐。1903年回国,即投身音乐教育,在浙江、上海一带的高等学校中从事音乐课教学。自1904年开始编写学堂乐歌的教材,最初的音乐教材为《学校唱歌集》。他长期任教于南洋公学,并从1911年起担任南洋公学附小校长达27年之久。他不仅在该校和务本女塾、龙门师范、沪学会等处教授乐歌,而且自1904年起编写了《学校唱歌集》(共三集,1904年至1907年)、《重编学校唱歌集》(共六集,1912年)和《民国唱歌集》(共二集,1913年)等乐歌教科书。他编写创作的乐歌很多,后大多收入《心工唱歌集》(1936年)。

他一生编写了180首学堂乐歌,为音乐的大众化和社会化以及新时期的模式化作出了巨大的贡献。流传到现在的作品有《黄河》、《男儿第一志气高》(体操)、《革命军》、《赛船》等。

沈心工有比较鲜明的资产阶级民主共和的思想和爱国思想,因此他编的不少乐歌中反映了辛亥革命前后资产阶级革命派的政治主张和革命精神。

他所编写的乐歌大部分是儿童歌曲。由于他长期从事教育工作,对儿童的心理特点和唱歌要求有较深入的观察,因而比较善于通过对儿童日常生活中接触到的事物的描写,向他们灌输爱国、民主、文明、科学等新思想。他是最早使用白话文写作歌词的作者之一,所作歌词浅而不俗,较有形象感,选用的曲调也较有儿童特点,词曲结合比较妥贴,很容易上口,因此,像他的《兵操》、《赛船》、《竹马》、《铁匠》等作品,很受学生欢迎,得以广泛传唱。

沈心工在大量进行选曲填词的过程,也尝试自作曲调,编成为数不多的几首创作乐歌(《心工唱歌集》中标明由其作曲的乐歌,有《革命必先格人心》、《军人的枪弹》、《黄河》和《采莲曲》等4首),其中以《黄河》一曲影响较大。黄自在《“心工唱歌集”序》中对这首歌作了很高评价,说:“这个调子非常的雄沉慷慨,恰切歌词的精神。国人自制学校歌曲有此气魄,实不多见。”

沈心工先生学堂乐歌作品的内容可分三类:

1.儿童歌曲:《兵操》、《竹马》等;

2.宣传资产阶级民主主义和爱国主义思想的作品:《何日醒》、《革命军》、《美哉中华》(词:沈心工、曲:朱云望)等;

3.独立创作:《革命必先革人心》、《军人的枪弹》、《采莲曲》、《黄河》等。其中的《黄河》,以中华民族形象的象征——“黄河”为题材,采用进行曲式风格,其音调雄壮、豪迈,给人以战胜敌人之后凯旋而归之感,表现了作者强烈的爱国主义热情。

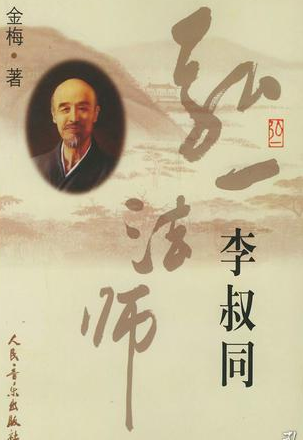

二、李叔同

李叔同(1880年10月23日-1942年10月13日),又名李息霜、李岸、李良,谱名文涛,幼名成蹊,学名广侯,字息霜,别号漱筒。李叔同是著名音乐家、美术教育家、书法家、戏剧活动家,是中国话剧的开拓者之一。他从日本留学归国后,担任过教师、编辑之职,后剃度为僧,法名演音,号弘一,晚号晚晴老人,后被人尊称为弘一法师。

李叔同系浙江平湖人,出身于天津大盐商兼官僚的一个巨富家庭。父亲曾是津门的首富,李叔同一出生,便含着金汤匙。父亲李筱楼,进士出身,曾官至吏部主事,后辞官承父业经商,生意越做越大。李叔同出生那天,有喜鹊衔松枝至,家里人都认为这是天降祥瑞,李家三公子,以后必是栋梁之材。他也的确没有辜负众人的厚望。他天资聪颖,五岁诵读名诗格言,六七岁时攻读《昭明文选》,十一岁习《四书》,“年十三,辄以篆刻和书法名于乡。”然而他的内心,却是悲苦的。因为母亲出身卑微,他自小便见惯富贵人家的薄情,他懂母亲的孤苦,因而想凭一己之力,撑起母亲和自己在家中的地位。不幸的是,父亲在他5岁那年去世了,失去了庇佑的母子,生活每况愈下。那时李家的繁华,似乎与他并没有什么关系。每当镖局把成箱的盐银浩浩荡荡送来时,院子里人声鼎沸,母亲只能携年幼的儿子远远观望。他26岁时,母亲离世,当李叔同从上海运送母亲遗体回李家时,却被告知“依旧规,外丧不进门”。这是李叔同最窘迫也最痛苦的遭遇。早就痛恨旧规的李叔同,愤而为母亲举行西式葬礼。一架钢琴,一个礼堂,一篇悼词,他请来400人着黑衣,庄严从容,送完了母亲最后一程。母亲的离世,抽去了他赖以寄托的心理支撑,也让他顿悟了世态人情和世间因缘的真相。“人生犹如西山日,富贵终如瓦上霜。”这是李叔同年少时最为深切的感受,也成为贯彻他一生的信念。

后来,这个在原生家庭郁郁不得志,科举之路又屡屡受挫的少年,一头扎进了滚滚革命浪潮。可是,他振臂高呼“老大中华,非变法无以图存”支持的维新变法,只维持了短短百天便宣告失败。李家人因担心受牵连,让他搬出。1898年10月,李叔同携眷迁居上海。还好,那时,应好友许幻园邀请,李叔同住进城南草堂。他与许幻园,袁希濂、蔡小香、张小楼义结金兰,号称“天涯五友”,几人志同道合,常于“城南草堂”一起讨论诗词、歌赋。李叔同在上海虽然度过了人生中最快乐的时光,但好景不长。因时局动荡,金融危机爆发,好友许幻园投资股票的一百万两银子人间蒸发,只得抵押城南草堂给英国人。一个黄昏,许幻园站在门外与李叔同告别“我家破产了,我要暂时离开上海,后会有期吧……”李叔同追出去,只看见苍茫大雪,他独自在雪中伫立良久,返身伏案写下:“长亭外,古道边,芳草碧连天。晚风拂柳笛声残,夕阳山外山。天之涯,地之角,知交半零落,一壶浊酒尽余欢,今宵别梦寒。”短短数句,写尽了人间的悲欢离愁。生逢乱世,谁也把握不了自己的命运。

1905年到1910年间,李叔同在日本东京上野美术学校学习西洋绘画,并旁攻音乐。又与曾孝谷、欧阳予倩等创办我国最早的话剧团体“春柳社”,在《茶花女》、《黑奴吁天录》等剧中饰演女角。其间,他于1906年在日本独立创办我国最早的音乐刊物《音乐小杂志》。在这份刊物上登载了他绘制的“乐圣比独芬像”和译述的《乐圣比独芬传》,这是目前所知中国人作的最早的贝多芬像和介绍贝多芬的文章。1910年,李叔同东渡回国,先后在天津、上海、杭州、南京等地从事美术、音乐、文艺编辑等方面的工作。他在美术、音乐、书法、篆刻和诗词等方面均多有建树,影响颇大,并培养出一批优秀人才。1913年受聘为浙江两级师范学校(后改为浙江省立第一师范学校)音乐、图画教师。1915年起兼任南京高等师范学校音乐、图画教师,并谱曲南京大学历史上第一首校歌。然而,他却在鼎盛之年,转身遁入空门,与青灯古佛相伴。也就是说,1918年,李叔同结束了他的教书生涯,在杭州虎跑寺出家。李叔同虽然落发为僧,告别了红尘,但并未完全断绝与艺术界、教育界的联系。

落发为僧后,便开始专研戒律,仍以入世之心,传经布道,弘扬佛法,救助百姓。到东南沿海的各个城市去讲经。黄卷青灯,晨钟暮鼓,此去光阴几十载。他将失传700多年的南山律宗发扬光大,终成律宗第十一代祖师。他不沽名钓誉,有一次到青岛讲律,讲完便闭门谢客,市长设斋相邀,他一句“为僧只合居山谷,国士筵中甚不宜”而婉言谢绝。他这一路走来,自有他的坚守,不求名不求利,只求心愿达成,渡人亦渡己。佛家有言:“出之幽谷,迁之乔木,返璞归真,人格圆满。”人这一生,总被各种欲念迷惑于心,为各种关系困扰于情,拿起时心有戚戚,放下后又有诸多怨悔。人人高喊断舍离的今天,又有谁真的能像弘一般,真正顿悟然后决然远离繁华呢?后来,抗日战争爆发,李叔同还把佛法与抗击日军结合起来,表现了他的那种爱国情怀。

李叔同才高八斗,对音乐、绘画、戏剧等艺术,样样精通,尤其擅长诗、词、歌、赋,任何一项在该领域里面都是翘楚,是个多领域都很有成就的名家,被世人称为中国文化史上的奇才。至于他所涉及美术、音乐、文学、书法和话剧等方面的艺术作品,由于战乱,多有流失,保存下来的不多。

李叔同编有《国学唱歌集》,解放后出版了《李叔同歌曲集》,收有他编写的大部分乐歌。他早年倾向于革新,在1905年所写的《祖国歌》和为黄遵宪爱国诗歌编配的《出军歌》等作品中,表现了他的爱国主义热情、对祖国存亡的忧虑和爱国救民的抱负。但他的绝大部分乐歌,都是以描写自然景物为主要内容(咏物写景)的抒情歌曲。由于他有非常高的文学修养和艺术造诣,所填歌词文辞秀美,富于意境和韵味,在词曲结合上有的达到了几乎不露填配痕迹的程度,歌唱起来流畅自如,在当时是一位很有修养和造诣的艺术家。所选配的《春景》、《送别》、《西湖》等受到当时知识青年的喜爱和欢迎,广为传唱。除填词外,李叔同先生也有不少创作歌曲的尝试,现存有《春游》、《留别》、《早秋》和《隋堤柳》等,其中以《春游》一曲较为突出。它是一首三部合唱曲,也是现在见到的我国最早的一首合唱曲。

李叔同一生,是才华横溢的,底色却是悲凉的。然而,他却依旧在以自己的方式,爱着这个世间。他做音乐时,出版发行《音乐小杂志》,成为中国第一本音乐刊物;他做话剧,创办春柳社,成为中国历史上第一个话剧团。他钻研篆刻,成立乐石社,他写书法,又成民国最著名的书法家。在艺术造诣上,他用自己的一生,活出了好多人的几辈子。待人处世,他极为赤诚专注。年少时看顾母亲,中年时照顾家庭,李家破产后,李叔同换过多份工作,每月俸禄到了账,他都会分别寄往两个家庭,维持妻儿的开销。他教学极为认真,“一小时课,要准备半天;讲课的时候,一分一秒都控制得很牢,绝不浪费半点时间。”他爱护自己的学生。得意门生丰子恺跟领导大打出手,他抹下自己的面子去求,就为了保住学生的前途。

最珍视的徒弟刘质平,因为经济拮据无法完成学业,他硬是在自己的105元的工资里,省下20元,去负担他的学费。并说,“这些钱是赠与你的,将来不需要你归还”,让徒弟安心求学。正是李叔同这份对艺术的追求及待人的赤诚,才使得那时候的文艺界人才济济,漫画家丰子恺、音乐才子刘质平、国画大师潘天寿……

李叔同曾在这世界短暂驻足,发光发热,却又在一切尘埃落定后,放下了这一切。北京师范大学影视传媒系系主任、硕士生导师于丹教授曾说:

“生命中的那些红尘过往、意气飞扬,从来就不会消散。它们深深镌刻在历史的深处,珍存在后人的记忆中。我们用整个前半生去拿起,也将用全部的后半生去放下。”人生在世,拿得起是一种能力,放得下是一种修为。

1942年10月13日,62岁的弘一法师,于福建泉州不二祠温陵养老院晚晴室圆寂,留下“悲欣交集”四个字。短短四个字,也道尽了他的一生。悲‘红尘俗世欲念’之痛苦,欣‘内心世界自在’之安然。年少时他渴慕爱情,一腔热血追寻理想,照顾家庭,站上讲台,将自己的使命全数承担。中年后他参透一切,斩断情缘决绝离开尘世,后半生一盏孤灯布衲芒鞋度余生。入世时,全情投入;出世时,了无牵挂。人生如逆旅,我亦是行人。前半生拿得起,拿起的是希望和责任;后半生放得下,放下的是虚名和执着。这是一个人最好的活法!

李叔同这辈子,置身过声色犬马的繁华,有过恣意纵情的豪迈,也面临过曲终人散的无常。当我了解、品味他那跌宕起伏、酸甜苦辣的‘悲欣’人生后,才发现一个人最好的活法不过是:前半生拿得起,后半生放得下。