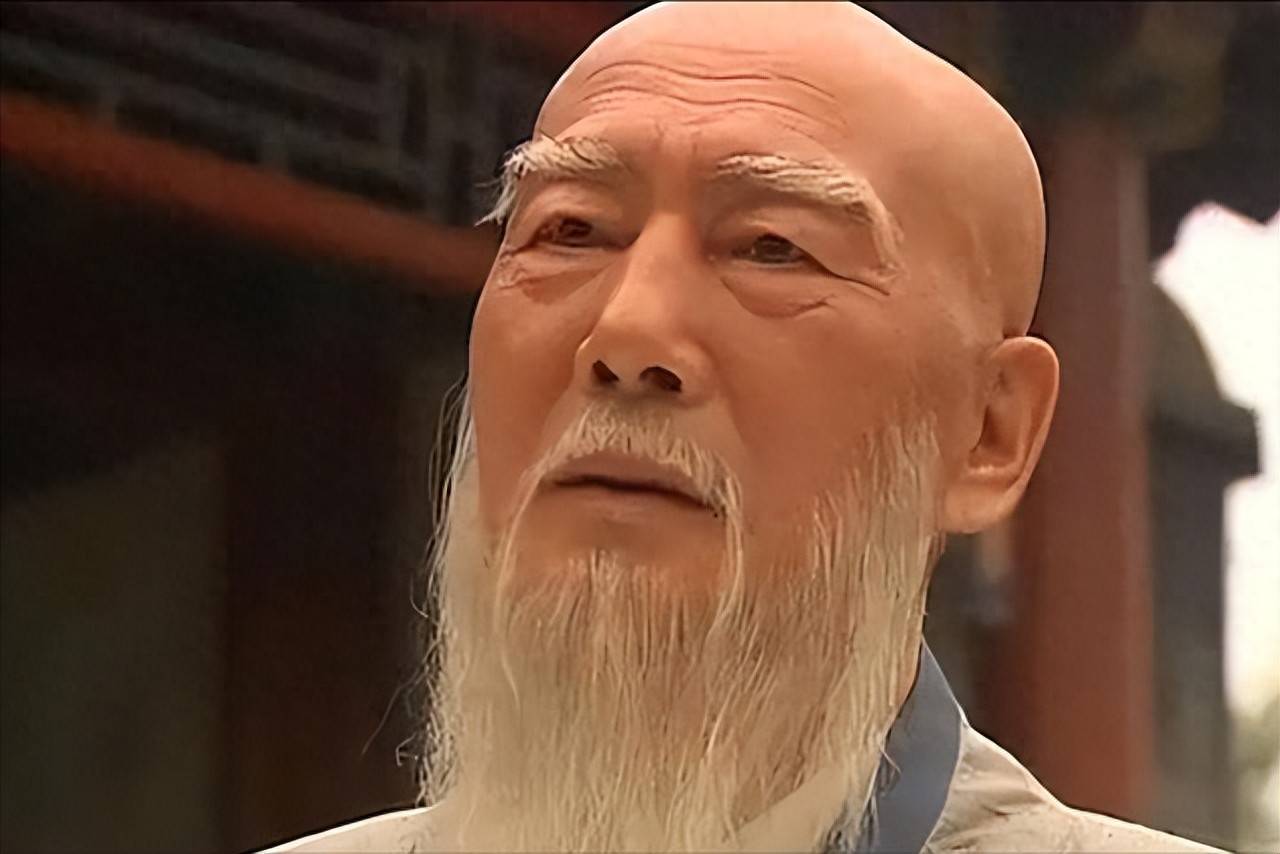

在明初波谲云诡的权力旋涡中,一位身披袈裟的僧人,以一己之力搅动天下风云。他十四岁出家,却精通儒释道三家学说;他远离朝堂,却将燕王朱棣推上龙椅;他功勋卓著,却拒豪宅、退宫人,甘守清贫。姚广孝,这个被后世称为“黑衣宰相”“乱世妖僧”的传奇人物,究竟为何要策划靖难之役?功成名就后又为何选择“事了拂衣去”?透过六百年的历史迷雾,我们将揭开这位谋略家深藏于青灯古佛下的终极野心。

出生于长洲医宦世家的姚广孝,本可继承家族衣钵,却在元末乱世中作出惊人之举——14岁剃度出家。这一选择绝非偶然,《明史》记载其曾言:“某不乐于医,但欲读书为学,有成则仕于王朝,显荣父母,不就则从佛,为方外之乐”。出家后的他游历名山大川,拜道士席应真学阴阳术数,与高启等江南才子切磋诗文,更钻研帝王之术,形成“以佛修心、以儒入世、以道谋势”的复合型知识体系。

在朱元璋招揽通儒僧人时,他主动应试却仅获赐僧衣,这让他意识到:在太平盛世难展抱负,唯有依附藩王才能实现“王佐之才”的理想。1382年马皇后去世,他通过佛教领袖宗泐的推荐进入燕王府,一句“送王白帽”的谶语,揭开了长达二十年的谋国大计。

面对建文帝的削藩政策,姚广孝以“天道论”破解朱棣的心理障碍:“臣知天道,何论民心”。他通过相士袁珙、卜者金忠制造“帝王相”舆论,在燕王府后院以鹅鸭声掩盖兵器锻造声,甚至设计诱捕北平布政使张昺,展现惊人的行动力。

在济南久攻不下时,他果断建议撤军;东昌惨败后,又力主乘胜追击,其“不计一城得失,直取京师”的战略眼光,最终助朱棣突破长江天险。与其说他是谋士,不如说是导演——将朱棣从被动削藩的藩王,塑造成“奉天靖难”的天命之子。

朱棣登基后,姚广孝的抉择令人费解:拒豪宅、退宫人、散财帛,白天穿官服上朝,夜晚换僧衣诵经。这种矛盾行为背后,暗藏三重动机:

政治智慧:深知“飞鸟尽良弓藏”的规律,主动放弃实权以保全身而退,转而通过编修《永乐大典》、教导皇孙朱瞻基延续影响力;

精神信仰:作为精通佛理的高僧,他将靖难视为“护教”之举,晚年编撰《道余录》反击排佛思潮,试图以佛教伦理制衡皇权;

历史焦虑:目睹朱棣对建文旧臣的残酷清算,其临终前请求释放建文帝主录僧溥洽,暗示着对杀戮的反思。

对姚广孝的评价呈现两极分化:

谋略家视角:《明史》称“帝用兵有天下,道衍力为多”,他打破“乱世用武将,治世用文臣”的常规,以僧人身份入明祖庙,堪称明代唯一;

伦理批判:有学者指出,建文帝推行宽仁新政本可开启文治盛世,姚广孝策划的靖难之役导致五十万军民伤亡,更间接促成厂卫特务政治,堪称历史倒退;

文化悖论:他既推动《永乐大典》的文化整合,又因支持朱棣篡位损害了儒家正统观,这种矛盾性使其成为“儒家史书中的异类”。

姚广孝的人生轨迹,恰似一面照见人性复杂的棱镜。他左手执念珠超度亡灵,右手执棋子搅动乾坤;既追求“经天纬地”的事功,又向往“逃虚守静”的修行。这种矛盾性不仅折射出元明易代之际知识分子的精神困境,更揭示了权力游戏的本质——最高明的谋略家,往往以“无欲”为饵,钓取“不朽”之实。当我们在历史长河中审视这位黑衣宰相,或许会懂得:真正的野心,从不在金帛珠玉,而在青史丹心。