文|桑代克的猹

编辑|桑代克的猹

以铁炮传来为契机,日本出现了一场军事变革。

这场军事变革不仅意味着以铁炮足轻为中心的步兵集团战术的发达,而且还为日本带来了各种各样新的技术。

具体来说,技术革新不仅包括从铁炮制作中诞生的新技术,还包括制造与铁炮配套的附属物——火药、弹丸所产生的新技术。

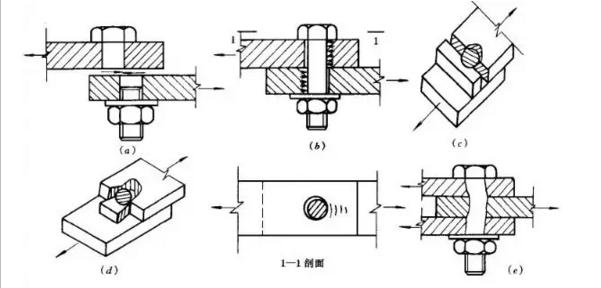

铁炮的基本构造

铁炮的基本构造由于铁炮在日本各地被广泛生产,所以种类繁多,但从其基本构造来看主要分为铳床、铳身和火绳挟三部分。

与欧洲火绳枪不同,铳把部分主要采用握把式,即铳把形状为弯柄或斜柄。

由于铳床握把形状的原因,在使用铁炮射击时不能像欧洲火绳枪手那样采取抵肩射击的方式减轻后坐力,故而只能采取贴面瞄准的方式。

铁炮采用的是弹簧压力点火方式。火绳挟可以围绕销钉自由活动,在将火绳挟向上抬起时,其后端同时向下压击毛拔状弹机。

毛拔状弹机是由松叶型的板状弹簧制成,其一端由金具固定,另一端由台缔金的突出部分支撑。

当火绳挟旋转到合适位置时,其尾部便与突出的销钉相扣以待发。

火绳挟前端有火绳槽用来固定火绳,引金与销钉由内置弹簧相连,扣压引金时,在弹簧的拉力下,销钉嵌入铳尾内部,火绳挟尾部随之解脱,而火绳挟在毛拔状弹机的推力下迅速回转,带动点燃的火绳进入火皿,点燃火药。

整个点火过程就此完成。铁炮足轻在作战时,首先从铳口处填装黑火药,并使用槊杖将其捅入铳身底部。

虽然装入火皿中与铳身中的同为黑火药,但名称却不同。前者被称为口火药,后者则被人们叫做玉药。

之后再以相同方法将弹丸装入铳身。因为弹丸由铅或铅与铜、铁、锡的合金制成,所以为了防止被装入的弹丸从铳口滚落,铁炮足轻事先使用纸或薄布将弹丸包裹,再将其装入,最后用随身携带的火种点燃火绳。

在点火过程中,由于火皿中的口火药通过小孔与铳身底部的玉药相通,所以燃烧着的火绳进入火皿时才得以引爆铳身底部的玉药,从而使弹丸发射。

在此不得不提出一个火源的问题,铁炮足轻究竟是使用什么东西点燃火绳的呢?

当时的民众在生活中普遍使用打火石取火,但是在激烈紧张的战场上这种方法毫无疑问是行不通的。

大致在铁炮传来的同时,烟草也传到日本。随着吸烟的普及,为了方便烟客随时能吸烟,一种可以保存火种的烟具盘出现了。

由此也可以推断,在当时的铁炮队中也采用了与烟具盘相类似的容器以保存火种,也只有这样,铁炮足轻在战场上才能不慌不忙、训练有素的引燃火绳。

从当时的情况来考虑,这不能不说是一种全新的革命性的运用。

铁炮制作过程中产生新工艺根据《铁炮记》记载,最早制造铁炮的工匠应该是种子岛的八板金兵卫清定。

从其系谱图来看,他出身于“浓州关之锻冶”。

“浓州”即美浓国,在当时有“浓州关之锻冶善刀剑”的说法,即美浓国出身的工匠都善于锻造刀剑等武器。

因此可以说明,铁炮传来之后,大量有着精巧技艺的工匠都开始制造铁炮。

随着时间推移与需求量增多,铁炮制造在日本形成产业,分工制作。

在日本古时将铳床称之为“台”或“台木”,所以“制造台之形制”应该是指制造铁炮铳床。

由此可见,在铁炮制造过程中的确采用了明确的分工体制。正是因为分工明确,所以在铁炮制造过程中才产生了许多新技术、新发明。

卷成法与研磨法

卷成法与研磨法铁炮制造中的第一个难题是关于铳身的制造。

铳身的材质为软钢,以当时的技术不可能采用“铸造”的方法制造铳身,此外也不像现代制枪技术中使用的直接在整块钢铁上开洞的方式。

对于当时而言,“卷成法”无疑是最先进,也是制造铳身的唯一方法。

首先准备一根圆形铁棒,日语称之为“真金”。然后将精炼而成的矩形铁板(瓦金)卷在“真金”之上,一边加热,一边锻打接合面,制成“真筒”。

这样的工序被称为“锻接作业”。

只有“真筒”还不能制成铳身,因为仅凭“真筒”的强度还无法承受射击时产生的巨大冲击力,所以接下来还需要在“真筒”上缠绕铁板。

该铁板在缠绕之后呈螺旋状,酷似藤蔓,因此称之为“葛”。随后再对螺旋形接合面进行锻打。

简言之,“卷成法”是将“真筒”与“葛”加热,插入“真金”锻打,在锻打过程中随着温度降低,“真筒”与“葛”随之冷却收缩,之后再循环往复多次,即“加热锻打——冷却”。

直到各接合面消失,“真筒”与“葛”浑然一体,然后将“真金”抽出,粗制铳身基本制成。

由于铳身是由“真筒”与“葛”共同构造而成,所以“卷成法”也被称之为“双层交错法”。

虽然粗制铳身已经制成,但还需要对其内部和外部进行研磨。

对于铳身外部的研磨比较容易,只需使用磨刀石就可以完成,但是对内部的研磨就很费工夫。

据《天工开物》记载,明朝在鸟铳制造中对铳身内部研磨的方法为“合后以四棱钢锥如箸大者,透转其中,使极光净,则发药无阻滞”。

鸟铳与铁炮结构基本相同,对铁炮铳身内部的研磨中也使用了相同的方法。即先把铳身固定在木桩之上,然后将有着四角形断面(对角线应为铳身直径)的钢锥放入铳身内部转动,以此削平铳身内部。

最后用薄的竹片包裹在钢锥表面,再次放入铳身内部转动。至此,铳身制作的最重要的工序也基本完成。

螺栓技术的习得

螺栓技术的习得铁炮制造的另一个难题是如何将铳身尾部密封。

其实很简单,只要在制造铳身时将底部封死即可。当时的工匠也考虑到使用这种方法,但是由于使用完铁炮后会在铳身中留下火药残渣,如果一旦将铳身底部封死,在清扫火药残渣时会非常困难。

如果不将铳身内部的火药残渣清理干净,再次使用时,有可能出现弹丸被堵塞发射不出,乃至铁炮炸膛的危险。

之后,工匠们又想出使用开口销来固定尾栓和铳身的办法来密封其底部。

虽然这种方法便于铳身内部清理,但是很难承受住铁炮发射时产生的压力。因此,为了既便于清理,又能承受压力,工匠们经过实践使用了螺栓。

实际上,在铁炮传来之前,日本造不出一颗螺丝。

工匠们为了制造封闭铳身底部的螺丝,的确花费了很大的工夫。

“时尧把玩之余。使铁匠数人熟视其形象。月锻季炼。新欲制之。其形制颇虽似之。不知其底之所以塞之。其翌年蛮种贾胡复来于我岛熊野一浦。浦名熊野者。亦小庐山小天竺之比也。贾胡之中。幸有一人铁匠。时尧以为天之所授。即使金兵卫尉清定者。学其底之所塞。渐经时月。知其卷而藏之。于是。岁于而新制数十之铁炮”。

根据上文,铁炮传来后,日本人开始仿制铁炮,“其形制颇虽似之”,但是苦于不懂铳底封闭技术,所以仿制没有成功。

直到铁炮传来后的第二年,铁匠八板金兵卫清定才从南蛮商人处学到铳底封闭技术。该事件在八板氏的家系图中还有更为详细的介绍。

“天文十二年癸卯八月南蛮舶漂于西之村洋时携来铁炮而献二挺古乡、腰差于岛主惠时、时尧公,公得于异邦之珍甚爱焉。故使锻冶清定约师弟学其制也。清定以谓外夷之贼虽告信敢不容,宁遣女于船长牟良叔舍以不如结一朝之交而嫁之概得闻其制方,千虑不通所以塞其底之术也……同十三年甲辰南蛮船复漂到于坂井村熊野洋携嫡女若狭而得想见幸船中一人铁匠者师之以得塞其底之术矣……”。

虽然八板氏家谱对铳底封闭技术习得的过程记述的非常详细,但是并没有提到究竟是怎样一种技术,而《铁炮记》对该技术的描述也非常简单,仅仅使用了“卷而藏之”四个字加以表述,所以铳底封闭技术仍然扑朔迷离。

直到后来,所庄吉才给出了一个较为合理的解释。

“从初次看到这篇文章到现在已有二十年,在这期间我一直不明白制作螺丝时为什么要用卷的方法。所幸錬居保春的《中岛流炮术管窥录》冰释了我长久以来的疑问。其实,螺栓的制作方法使用的并不是类似于今天的螺纹绞板法,而是先在和铳腔同径的螺栓上缠卷葛(细铁条),再用炉火加热进而锻接,最后用锉刀沿着葛的接缝切削出螺纹……”。

但上述解释还是稍嫌简略,不能将螺栓的制作全貌呈现出来。

螺丝分为阴阳螺纹,在制造铁炮时首先要制成具有阳螺纹的尾栓。

切削法的要点是锻打时要使铳身均匀受力,因此对工匠的技术具有很高的要求。切削法在《国友铁炮记》中有所体现。

“与捻云物曾而不及思虑处。铁匠之内次郎助云者有。时小刀之刃先以亏大根操贯。小刀之亏通道附。此道理解惑。捻云物出来”。

这段话讲述了这样一件事。室町幕府将军足利义晴命令近江国友村的工匠仿制铁炮,在仿制过程中,工匠们无论如何都不明白铳底内部的阴螺纹是如何制作而成的。

就在这时,有一个叫做次郎助的工匠,使用缺了刀尖的小刀在萝卜上钻孔时,偶然间发现小刀钻出来的沟壑与阴螺纹极为相似,他便从中领会了这个道理。

目前通过考古发现及文字资料都能证明切削法在历史上的确存在过,事实上,在制造铳身时经常使用丝锥切削出阴螺纹。

参考文献[1]路易斯·弗洛伊斯.日欧比较文化[M].范勇,张思齐译.北京:商务印刷馆,1992 年.

[2]茅元仪.武备志[M].台北:华世出版社,1984 年.

[3]三浦权利.图说西洋甲胄武器事典[M].谢志宇译.上海:上海书店出版社,2005 年.

[4]宋应星.天工开物[M].长沙:岳麓书社,2002 年.