「没有朋友的青春期」

2024年底,《少年新知》杂志收到一则中学生投稿,标题叫《原来我是“人机”啊?》。

作者是一位初中生,她讲述了自己在班级里的人际交往情况:她从初一开始就沿用了一种“低耗能”的社交模式,像游戏里的NPC(非玩家角色)一样,不融入任何小团体,选择和班里的所有人保持点头之交。

她在文章里引用了一条视频“教你在学校如何变人机”,我找到了那条视频,同时在留言区找到了更多和她一样认为自己是“校园人机”的孩子。

可是为什么这些孩子主动退出了校园社交圈,甚至甘心做一个没有感情的“非玩家角色”?

但这种略显极端的选择,似乎又带有某种合理性。

2024年,我们做过两期封面,在当时我们已经隐隐感觉到,孩子们的校园生活正在发生微妙的变化。小学生们传统游戏的时间、空间都被大大压缩,不得不选择安静的桌面游戏,作为自我发展受限的代偿。而到了大学阶段,很多本科生不愿意与人建立真实的社交联系,他们不热衷谈恋爱和结交挚友,在课堂上也不愿跟老师互动,宁愿在虚拟人和“搭子”身上寻找情感满足,看似自由、自主,但也孤独、隔离。

那么,在处于这二者之间的中学校园里,究竟在发生着什么样的变化?

如今这些处于青春期的孩子们,正在如何度过这个“自我同一性发展”的关键阶段,在如何与同伴交往,如何去建立友情,乃至去探索正在萌芽中的爱情?

令我意外的是,当我向许多相熟的教师、班主任和家长提出这个问题时,他们最初的反应常常是茫然的。比起孩子们的社交生活,他们更关心班级的学习氛围、教学质量和考试排名,如果一定要聊聊这个年纪学生的自我发展、情感需求和同伴关系,他们有时会不知不觉绕回几个常用的词汇:“攀比”“网瘾”“搞小团体”……

但在学生那里,我们看到的却是另一个未曾体验过的世界。

我的同事驳静花了不少时间和孩子们聊天,发现作为真正的“互联网原住民”,他们已经自然地习惯了在虚拟空间寻找友情的替代品。他们打游戏,写作业要“连麦”,实在找不到人就在B站找一间正在直播的虚拟自习室作背景。他们通过喜欢的游戏、明星、电影、综艺,在网络上结成各种“同好”,还在互联网上共同创作、彼此分享、互相点赞,甚至可以与远隔千里,素未谋面的朋友“官宣闺蜜”。

家长和老师眼中现实的校园生活,似乎正在和孩子们感受到的世界发生脱离。

如今的学生和之前的不一样了,他们很多时候生活在虚拟世界,在那里,他们有自己的语言,自己的人际交流和生活方式……

教育变得越来越艰难,这是很多老师的共识。我想很大一部分原因是学生和老师生活在了两个世界。

孤独感的来源是多种多样的。首先是校园环境的变化。

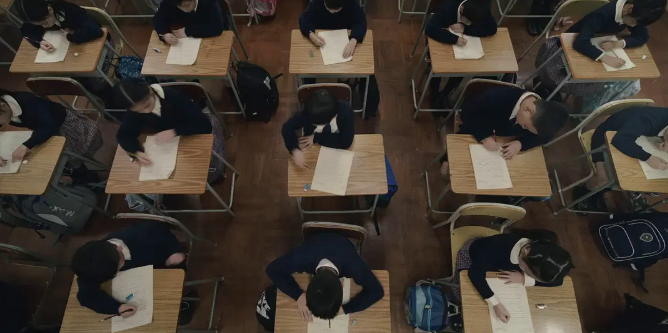

从初中开始,他们学校的教学楼外墙上就悬挂着一条红色横幅:“入校即静,入座即学”。操场上空空荡荡,走廊不允许随意驻足,教室里的桌子彼此分离,孩子们没有同桌,在教室里很少交谈,即使有聊天,话题也大都围绕学习展开。

同龄人本该在校园里建立的友善伙伴关系,被互相竞争所取代。

在高压力、强监管的现实与互联网信息对撞之下,许多青春期的孩子都陷入了“意义危机”。

他们无法认同父母和老师许诺的“吃苦学习,改变命运”的价值观念,又无法独自处理成长和发展中面对的现实问题,因而陷入难解的困境。

有老师提到,当学生问他,“这样拼命努力,考上大学就一定能找到好工作吗?”“人工智能已经可以做这么多事情了,我们这样早出晚归、死记硬背的意义究竟是什么”时,老师也很难做出令人信服的解释。

一群“00后”的大学生告诉我,他们的初恋很多都发生在高中阶段。而在我的青春回忆里,想在高中谈恋爱是一件非常艰难的事,只要回到家,男生想再约我出门就必须拨打家里的座机,父母一接电话,邀约就很难实现了。

但“00后”是在青春期就拥有个人手机和微信的一代人,即使离开学校,也能和朋友们24小时保持联系,“10后”接触互联网的社交方式就更早了,很多孩子从出生开始,就已经开始与屏幕交互,与互联网上的朋友建立连接,在他们那里,交往中的距离、时间、陌生与否、线上线下的定义是完全不同的。

当现实生活中的同伴关系无法满足他们的需求时,孩子们仍在另外的空间寻找连接、自我成长的可能性。

不过,这种看似自由自主,不受监管和限制的情感连接中,也隐藏着相当大的风险。

尚未成熟的孩子们对隐私和自我保护的意识往往不够清晰,与同伴交往的能力也仍需要练习,青春期的特质叠加特殊的环境,让他们的互联网交友“来得快,去得快”,严重的时候也会影响个人自我认知的成长和完善。

当社交媒体加入后,校园霸凌的范围也扩展到了网络上,“现在我们讲霸凌,不只是我在学校里边欺负你,说你的坏话,给你起外号。有时候可能我们全年级的学生都在一个群里,如果在这里发布一些负面的霸凌性的言语,其影响力也会变得更广。

因为孩子们是要把影响加之于‘我在乎,对方也在乎’的人身上,这种跨越线上线下的霸凌伤害性也会更大。”

成人与青少年、线下与线上、校园与网络,逆向而行的世界之间需要沟通和对话的桥梁。

在“松绑”之外,一个值得信任且负责任的成人,能够为青春期的孩子提供相当重要的情感支持。

这个人可以是父母,也可以是老师,当这种连接被建立起来,孩子们正在形成中的自我才能发展得更加稳定和强大。

青少年发展就像火箭发射的过程一样,最先起到推进作用也是最先被抛下的是青少年与父母的关系,然后是与老师的关系,然后是与同伴的关系……最终留下这颗“卫星”,凭着自己的动力飞翔。