如果只看《元史》,就会觉得忽必烈完全是靠着文臣辅佐,他攻打南宋的主要将领都是北方汉人。忽必烈在位的时候,文武百官确实帮了他大忙,他还假惺惺地做了几件事,比如“请军中的儒生听令,听赎为民”,目的就是要收买人心。李瑄之乱后,忽必烈杀了王文统这个与李瑄有姻亲关系的汉人。

随着南宋覆灭,大元皇帝对汉人儒生的利用价值也就越来越低。过河拆桥,这是皇帝们惯用的伎俩,更别说忽必烈本身就是个昏君,不懂仁义礼智信。

1278年,忽必烈以“废黜江南冗官”为借口,向宋朝官员“告身”(委任状),清理了大量旧宋儒臣。

元朝统一以后,全国实行赤裸裸的民族分类。

第一类自然是蒙古人,其中包括扎剌儿、蔑儿乞、塔塔尔等数十个蒙古部族“国人”。

第二类为色目人,“色目”一词起源于唐朝,取“各色名目”之意,不能将其归类为“色目人”。元朝的色目人主要包括西域各族、西北各族和欧洲人。

第三类为“汉人”,主要指中国北部地区,尤其是原金朝境内的汉族,女真族,契丹族,高丽族等;此外,云南和四川大部分地区都是蒙古人征服的地区。(无心插柳柳成荫”、“汉人”的划分,让契丹和女真与汉族融为一体,加速了“汉”族的融合。

第四个等级,也就是最后一个等级,“南人”,泛指元朝最后征服的南宋境内的人,元朝统治者和前三等人(蒙语“囊加歹”),都称他们为“蛮子”。在元朝时期,前三类统称“南人”为“北人”。

元朝的压迫,十分残酷。《元典章》记载:“蒙古人与汉人争斗,汉人不能报仇,蒙古人杀了汉人,一般都是以杖刑或兵役抵罪。反过来说,汉人杀了蒙古人,不问缘由,一律处死抵罪,并将家产交给蒙古人处置。

自1279年开始,元廷在夷平了汉城之后,又下令对汉人军队实行军械管制。五年后,元朝下令禁止汉人使用弓箭,各地寺庙神像手中的刀枪都被没收(估计关老爷在关庙中用木刀代替了大刀)。不久,元朝收缴了女真和南宋的所有武器,除了上交给蒙古人使用的上等刀剑外,其余的全部销毁。元成宗时期,元朝两都宿卫军中的汉人是不允许持弓“上岗”的。

元朝的歧视,民族的压迫,都是一种内心的软弱。翻阅《元史》《刑法制》一书,可以看到元廷关于汉人各种武器的详细记载:

凡城内百姓,造弓箭者,杖七十七,家产不足一半……汉人持兵器者,禁之。只有军人,才会不由自主。藏铁尺铁骨录和铁柱杖的汉人,一律禁足。私藏全副(全副)者,处死。不成副者,杖七十七,徒三年;四件以上,杖七十七,徒二年;不堪一击,杖责五十七。弓箭家族十副者处死;超过五副者,杖九十七,徒三年;四副以下者,杖九十七,徒二年。凡弓箭一箭三十支(元杖的罪责是“七”,因为忽必烈“仁慈”——天饶命,地饶命,朕饶你一命)。

生活在“汪洋大海”中的蒙古贵族作为统治者,难免会“忧心忡忡”。当然,蒙古人还有许多“以少治多”的妙计,其中“军户制”就是其中之一,以汉治汉,以“汉人”治“南人”,并派遣蒙古、色目监视后两者,使蒙元在一定时期内得以维持。

“自鼎革后(元朝灭南宋),甲氏二十家,北方人(以蒙古、色目人为主)。衣食住行,童男少女为所欲为。”(徐大焯《烬余录》)这些元朝基层的“干部”,个个都是恶霸,连“初夜权”都是他们的,简直是丧尽天良。许多良家妇女不堪其辱,羞愤自尽。尤其令人叹为观止的是,许多美貌女子的家庭,为了不被玷污,竟把自己的女儿当成了“舟妓”(一艘船上的卖唱艺人),而不是一名船妓。

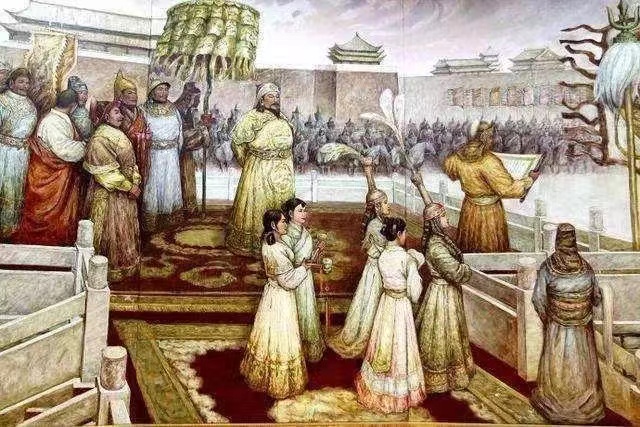

元初以来,欧洲人和西域商人来到元朝都城或上都时,都会发现一个奇怪的现象:“南人在朝堂上,每一次朝堂之礼结束,都要在背后比武,以示臣服。”(曹春林,《滇南杂志》)。不知道内情的外地人会认为中国南方人喜欢站在背后,以示“风度”,但实际上,他们是被逼着做反剪和捆绑,以示对蒙古人的服从。

至于官制,蒙古人为元制百官”。“所以,汉人、南人,都不是当官的。”各个部门的“一把手”,要么是蒙古人,要么是色目人。元朝时期,汉人只有史天泽初期,贺惟一(太平),而这种特殊,是因为忽必烈“不得已”,必须依靠汉人灭南宋,平衡元顺帝。

至元二年,忽必烈下旨:“各路达鲁花赤由蒙古人担任,汉人为总管,回回人为同僚。”除此之外,御史“非国姓不得授官”,各道清正司都要选蒙古人为使臣,缺了就以色目世子为子嗣,其次才是色目族”(赵翼)。至于元朝各行省的蒙古官员,多是世袭,形同封建,“汉人、南人,无人敢仰视,跪拜如小吏。”

蒙古人出身于一个普遍奴隶制的低级文明,这决定了他们对待儒生的态度,即“上层建筑”。游牧民族骑着铁骑,摧枯拉朽地灭了金国和宋国,自然把南方当成了奴隶。所以,“九儒十丐”这个词,在那个文明崩溃、礼崩乐坏的年代,是最贴切的标签(“臭老九”就是由此而来)。

元朝歧视儒生的原因主要有以下三方面:

其一是谢枋得《叠山集》《送方伯载归三山序》中的一句话:“以儒为戏者,大元制典,人分十等,一官二吏,先者贵。贵的人,说他对国家有好处。九儒十丐,七匠八娼。卑贱的人,对国家无益。可悲可叹!在妓女之下,乞丐之上的人,就是今天的儒生。”

第二,郑思肖在《心史》中写道:“蒙古律法”:“官二吏、三僧四道、五医工、七猎八民、九儒十丐、七猎八民”、“七匠八娼”。

其三,元人《初学集》中记载:“蒙古人分为十等,所谓丐户,吴人至今贱”,虽未提及“儒”,但证明元朝“等级”分类确是存在的。

今人治史,最喜欢的就是“翻案”,博取关注和点击率。为此,有不少人撰文说,元朝对儒生的态度并不像表面上看起来那么坏,他们的论据无非是把忽必烈早期的“优待”儒臣,或者列举元朝中后期恢复科举之类的“仁政”。忽必烈利用汉朝文臣就不必细说了。

在科举方面,元朝对科举制的摧残,使原金国占据的地区长达八十年无科考,江南四十余年无科,到了元仁宗才恢复了“装饰性”的科考,实际上只有三年一科,到了元朝,只开了十六科,每科七十余人,南人只占一半。从这个数字可以看出,元朝时期,汉族士子能走上仕途的只有五六百人,而且他们一生都在官场上,只是大元的装饰品。

读书人,这些曾经的天之骄子,文人墨客,一下子沦为了“贱民”,“武夫豪士在前,庸庸庸吏在后”,书中再无黄金屋,书中再无容颜,圣人之徒,匠人之徒!所以,元朝儒生“最好”的出路就是做“吏”,走教职。吏道肮脏,又要上大官谋位,因为在元朝,官员贪污是常态,清廉才是变态。

至于教职,更是供不应求,学录、教谕、学正、山长等职位都是有限的,比现在两院的“院士”还少,但待遇却很差,从“山长”到“府州教授”,都是“准正九品”。七品只是“芝麻”,不知道九品是什么。因此,“九儒十丐”是元朝社会现实的一种说法,而非遗民愤慨夸大。

当然,也有人说,元朝文风宽广,没有文字狱,这是元朝对士人的“宽容”与“厚道”。这就大错特错了。蒙元统治上层,汉语基本不通。至于那些贪财好色的高官,自然不会在意“字里行间”的字眼,很多人都是文盲,不识字,只有三个指头的指纹和三个指头的印鉴。据《辍耕录》记载:“今蒙古色目为官者,大多不会用象牙、木刻、刻印。宰相的近臣,从一品到一品,得旨,以玉书押字。”如此简单的印章,成吉思汗也不知道。

《塔塔统阿传》在《元史》中记载:“乃蛮可汗,尊(塔塔统阿)为师傅掌其金印、钱谷。太祖西征之时,蛮国灭亡,塔塔统阿怀印战死,“元太祖问曰:‘有何不可?印有什么用?(塔塔统阿)说:“钱谷出纳,任用人才。帝善之,命塔塔统领为左右侍卫,每有一道旨意,都会用印鉴。”

可见,蒙古马汗流浃背,连玉玺、私章等都没有了。这些“沙漠崛起,毡裘旧俗,尚巫信鬼”的人,根本不会写字,自然不会去编造“文字狱”。所以,元朝的文网之所以松散,是因为蒙古人没有“侦破”的手段,而不是像大元那样的“有容乃大”。至于他治下的汉族“辅佐者”们,则是沉默寡言,郁郁寡欢,自然不会向蒙古人告状。

到了后来,满洲皇族都是汉化的,就连“清风不识字,胡乱翻书”的人,都会被诬陷为嘲讽,送进大牢,处死。相较于满族统治时期的清朝,元朝几乎没有什么文禁,谢枋得叫他“胡虏”,郑思肖叫他“犬羊”,他还写了一首诗:“四十万大军,谈笑风生。”可笑的是,就连元朝的贵臣们,也不忌讳字眼,好色之徒贯云石出身名门,《筚篥乐》中有一句“胡尘不受紫檀风”,这首诗的真迹流传至清朝,收藏家怕被当局迫害,就挖掉了“胡尘”二字,对“文物”造成了极大的损害。

至于显摆清帝文治《四库全书》,修书不如毁书,把“虏”“胡”改成了“烟尘”,“胡尘”改成了“烟尘”,把“腥膻”改成了“狼烟”。

元朝是中国历史上第一次进入“亡国即“亡天下””的时代。“改名换姓,就是亡国。仁义充塞,兽食人,人族自相残杀,这就是亡国。”(顾炎武语)头戴斗笠,头戴左衽,头戴斗笠,头发短,这些“形式”都可以接受,更重要的是,华夏文明已经被逼到了“厓山”。

自隋唐以来,汉族士子走上仕途之路,忽然间变得死气沉沉。春风得意的心情,随着马蹄声,夹杂着阵阵腥风,化作了绝望的哀嚎。