2024年1月1日深夜,赵露思工作室发布的声明在微博炸出23.8万条评论。这个25岁的姑娘蜷缩在卡通头像背后,向公众展示着诊断书上"抑郁症伴躯体化症状"的字样。她可能没有想到,这份病历会成为舆论场上的解剖样本,被无数双眼睛反复检视。

当#赵露思说现在不太能演戏#的词条冲上热搜榜首时,社交媒体上演着当代互联网的经典荒诞剧:有人忙着制作"208万日薪卖惨"的表情包,有人逐帧分析她的素颜照是否刻意,心理咨询师在科普躯体化症状的医学知识,而营销号正连夜炮制"内娱紫微星陨落"的专题报道。

在横店影视城附近的心理诊所,我遇到正在候诊的群演小林。这个每天挣120块的姑娘低头刷着热搜,突然笑出声:"原来大明星也会抑郁啊?"这句话像把锋利的手术刀,剖开了娱乐圈最隐秘的伤口——当明星的光环成为道德枷锁,公众究竟在消费怎样的情感商品?

这种认知撕裂在赵露思的综艺名场面里达到顶峰。当她对山区孩子诉说拍戏艰辛时,弹幕瞬间被"何不食肉糜"刷屏。这种愤怒本质上是种身份置换的错位:观众默认208万日薪就该购买明星的完美形象,而真实的情感流露反而成了违约事故。

心理学教授张明的最新研究显示,公众对明星的心理预期呈现"慕强"与"怜弱"的奇妙混合。当杨幂在访谈中轻描淡写"每个人都很辛苦"时,弹幕盛赞其通透;可当赵露思展露脆弱,舆论立即启动防御机制——这恰恰印证了法国哲学家鲍德里亚的拟像理论,大众需要的并非真实个体,而是精心设计的符号化存在。

翻开横店某三甲医院精神科的接诊记录,艺人就诊量三年暴涨400%。某选秀出身的歌手在诊疗室崩溃:"每次热搜都是对我的公开处刑。"这种集体性心理危机背后,是畸形的行业生态:经纪合同里常见"心理健康免责条款",艺人需要自证"精神正常"才能获得工作机会。

韩国SM娱乐去年曝光的"情绪管理套餐"令人瞠目——包含抗抑郁药物、酒精检测仪和情绪稳定课程,年费折合人民币80万元。这种将心理健康商品化的操作,与国内某顶流工作室推出的"元气偶像疗愈包"(含心理咨询代金券和安神茶)形成跨国呼应。

更值得警惕的是"病态竞争"的蔓延。某选秀节目组医助透露,练习生们会互相比较抗焦虑药的种类,"吃舍曲林的看不起吃帕罗西汀的"成了地下暗语。这种扭曲的价值体系,正在制造批量生产的"微笑抑郁症"患者。

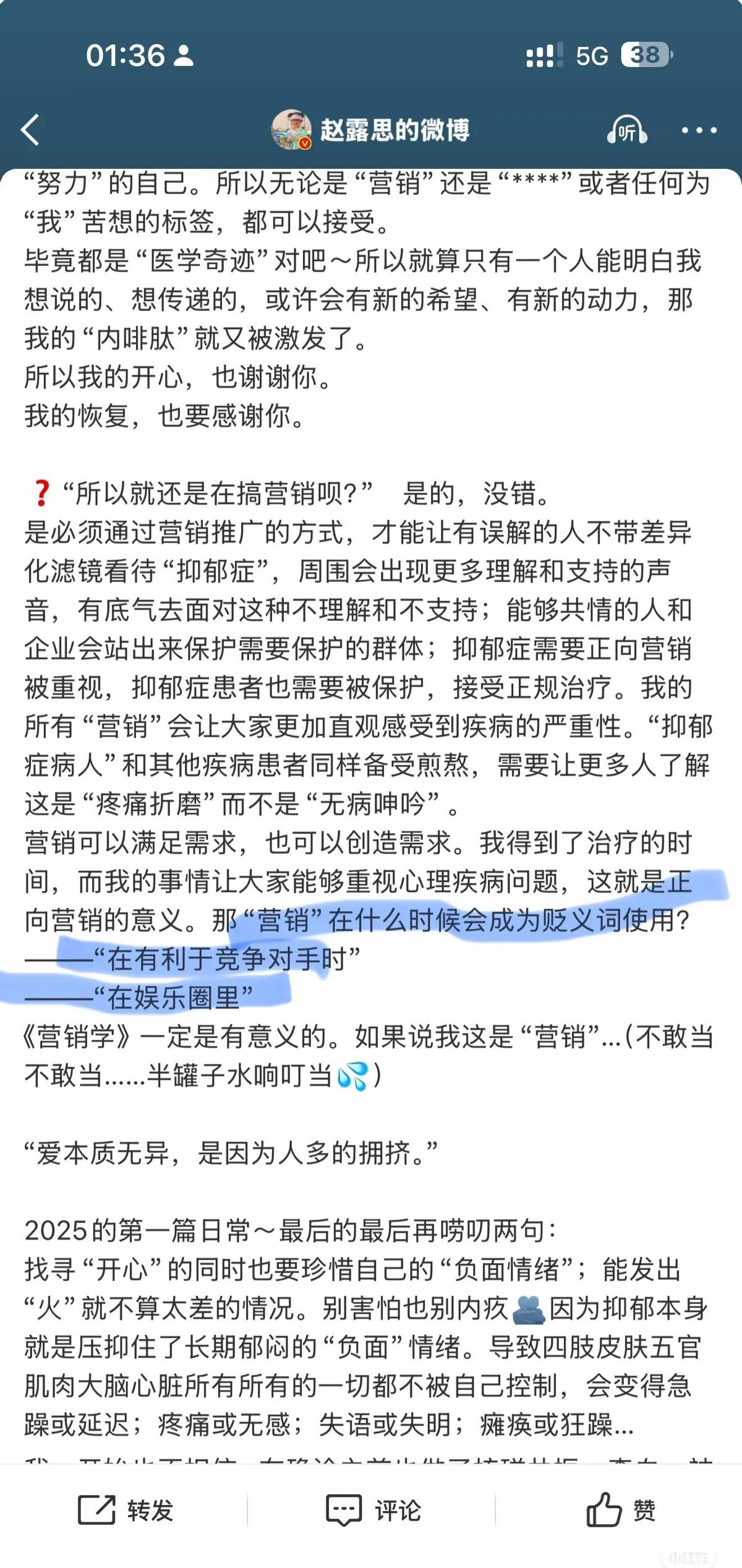

赵露思换卡通头像的举动,在数据工程师眼里是场精准的情绪传播实验。舆情监测显示,"蝴蝶头像"上热搜后,其代言的化妆品销量反而提升17%。这种看似矛盾的公众反应,实则暗合传播学中的"示弱营销"定律——适度的脆弱性展示能提升品牌亲和力。

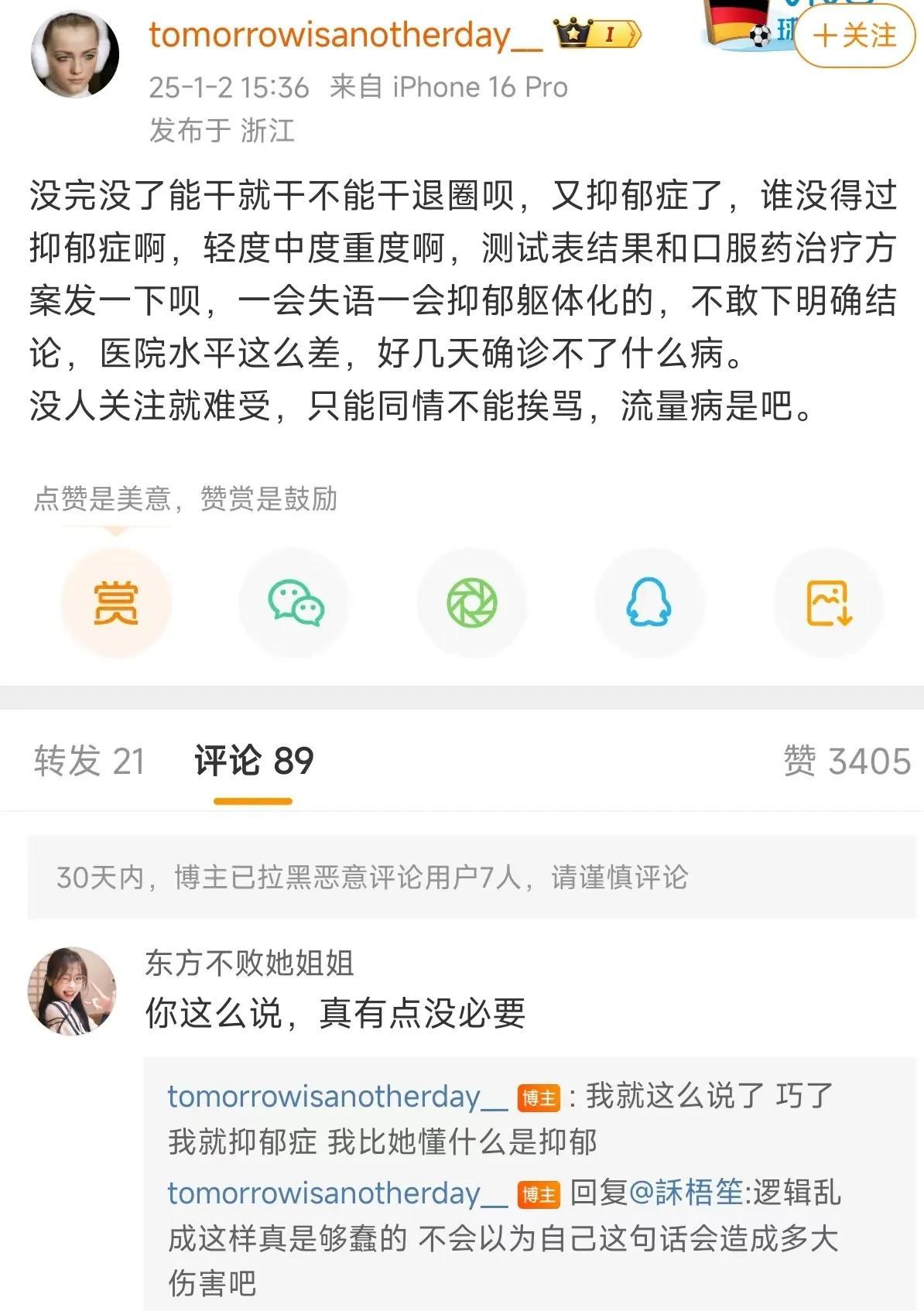

但舆论场的游戏规则早已改变。清华大学新闻学院最新研究发现,明星负面舆情的传播速度是正面的3.2倍,且具有"自我喂养"特性。当赵露思就诊信息被爆时,某平台立即生成"明星健康焦虑指数"话题,收割了1.2亿阅读量。这种数据至上的传播逻辑,正在将每个艺人变成行走的KPI燃料。

值得玩味的是,在赵露思风波中冒头的"素人好友",多数被证实是MCN机构孵化的情感类博主。这种"素人矩阵"式舆论操控,比传统水军更具迷惑性。当某个"剧组工作人员"爆料时,可能只是AI生成的虚拟人格在进行情感投射。

重构明星与公众的对话模式在东京秋叶原的虚拟偶像剧场,初音未来的全息影像正在表演抑郁症主题曲。制作人告诉我:"虚拟人设永不崩塌的秘诀,在于保持恰到好处的真实感。"这种人造的真实,或许给现实中的艺人提供了新思路——是否需要建立"心理安全距离"的展示机制?

某顶流工作室最近试水的"情绪月报"值得关注。每月通过可视化数据图展示艺人的心理状态波动,既满足公众知情权,又保护隐私边界。这种将心理健康指标化的尝试,意外获得72%的粉丝支持率。

更根本的解法或许在于重塑行业规则。加州大学娱乐产业研究中心建议,应为艺人设立"心理健康强制休假制度",并建立行业互助基金。国内某视频平台正在试点"心理安全片场"认证,从灯光亮度到通告密度都有严格标准——这或许比空洞的卖惨声明更有建设性。

结语当赵露思在声明里写下"我需要学习如何做个不完美的活人"时,这句话无意间戳破了娱乐圈最大的皇帝新衣。在这个全民造星的时代,我们既渴望偶像闪耀如恒星,又期待他们脆弱如琉璃。这种矛盾的集体心理,正把每个艺人推向楚门世界的舞台。

或许某天,当某个明星再次站在舆论风暴眼时,我们不该急于点击"踩"或"赞",而是该问问自己:我们究竟在为什么样的娱乐生态投票?当流量成为衡量人性的标尺,被量化的或许不只是明星的眼泪,还有每个围观者的同理心。

此刻,赵露思的微信头像依然保持着那只振翅欲飞的蓝蝶。在昆虫学中,蝴蝶的鳞片构造本就兼具保护与展示的双重功能。这个生物学隐喻,或许正是解开明星-公众关系困境的密钥——我们都需要学会在保持安全距离的前提下,欣赏彼此真实的纹理。