声明:“全网维权,未经允许,任何人不得以任何方式进行转载、搬运,侵权必究!”

引言:

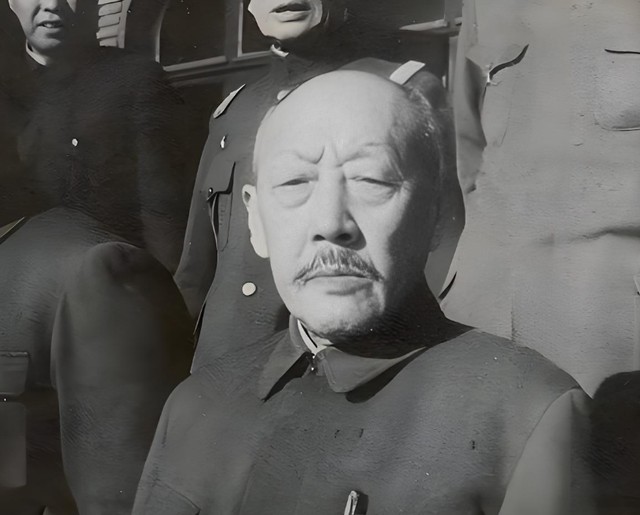

在漫长的历史长河中,有些人物的名字与背叛、屈辱联系在一起,他们的过往令人痛心,却也充满了无奈与复杂。而张景惠,作为50年的“汉奸”,背负了沉重的骂名,但命运的波澜让他与儿子的故事充满了戏剧性与悲情。当张景惠被押回国,他看到自己的儿子张梦实,不再是当年那个稚嫩的少年,而是穿上了军装的看守人,这一刻,不仅仅是父子情深,更是历史的见证。

父亲的背叛与儿子的觉醒:张梦实的成长与改变

张梦实的成长过程是一个与父亲背叛的历史纠葛交织的痛苦旅程。作为张景惠的独生子,他的童年充满了阳光与宠爱。年轻时的张梦实,对于父亲的印象是温和而慈爱的。在那个尚未经历风雨的年纪,他只知道父亲是家中的支柱,是自己世界中最温暖、最可靠的存在。无论是在家里,还是在外面,张景惠似乎从未与人争执过,即使是面对复杂的政局与身边的权谋斗争,他也总是以一种从容、淡定的姿态面对。在张梦实眼中,父亲是一个无所不能的好人,是那种能够温暖所有人的“老好人”。那时,年幼的张梦实并不理解外面世界的复杂,也未曾意识到,父亲身上隐藏着的野心与阴暗。

一切在1928年发生了改变。张作霖被日本关东军谋杀后,东北的局势剧变。张景惠的角色也随之发生了质变。原本他与张作霖的深厚兄弟情谊让他获得了权力,而在张作霖死后,他却选择了背叛,与日军的合作成为他实现自我利益的手段。张梦实在那时,年仅9岁,他并不能理解这个背叛背后的深层原因,但他能清晰地感受到,父亲的身份与行为开始变得陌生而冷酷。

1931年,九一八事变爆发,张景惠的选择彻底改变了张梦实对他父亲的认知。张景惠宣布脱离国民政府,成立“维持会”,并在日本的支持下成为了伪满洲国的重要人物。张景惠的这一举动不仅令张梦实震惊,更让他感到一种无法言喻的羞耻与困惑。那个曾经慈爱、宠溺自己的父亲,竟然成了“卖国贼”,投降敌人,投靠日军。这对年幼的张梦实来说,是一场突如其来的灾难。对于一个9岁的孩子来说,“汉奸”二字的含义尚显模糊,但他深刻地感受到了家庭和国家间的巨大裂痕,以及父亲所作所为对整个民族的伤害。

从那时起,张梦实开始慢慢转变对父亲的看法。曾经的英雄形象迅速破灭,取而代之的是深深的失望与愤怒。作为一个孩子,他无法理解父亲为何会做出这样的选择,他不能接受父亲竟然背叛了他一直以来所尊敬的民族与祖国。张景惠的背叛,像一把锋利的刀子,割裂了他对父爱的信任,也让他对父亲的形象产生了无法愈合的伤痕。

张梦实在那一刻从内心开始怀疑,父亲所教给他的那些关于忠诚与正义的道理,是否也不过是空谈?

这一切并未让张梦实沉沦,反而成为了他觉醒的起点。在深深的困惑与痛苦中,张梦实逐渐认识到,父亲的行为并非个别现象,而是时代背景下的产物。在一个国家动荡、民族危机四伏的时代,父亲的背叛并非个人选择,而是一种在极端困境中的生存策略。父亲的行为让张梦实开始更加深入地思考,自己未来的道路应当走向何方。他不再盲目崇拜父亲,反而在心中埋下了强烈的反抗意识。他开始对父亲的背叛产生了更深的反感,也对当时社会的不公、对国家的侵略产生了更强烈的愤怒。

1940年,张梦实远赴日本留学,离开了那个令他充满矛盾与痛苦的家。正是在日本,他接触到了与父亲截然不同的思想与理念。张梦实逐渐在反思中明白,父亲之所以成为“汉奸”,张梦实开始渐渐从父亲的阴影中走出,试图寻找一条不同的道路。生活在日本,他在堂哥丁非的影响下加入了一个秘密小组——新知识研究会。这个组织由中国留日学生组成,旨在抵制日本侵略,唤起民族觉醒。张梦实开始重新审视自己的身份和责任,他不再是那个依赖父亲的小男孩,而是变成了一个在风雨中崛起的青年。他立下誓言,决心与父亲的选择划清界限,投身到抗日的战斗中。

张梦实的觉醒并非一朝一夕,而是在痛苦与自我挣扎中逐渐成熟的。每一步的决定,都是对父亲背叛的深刻反思,也是他心灵逐渐摆脱父亲阴影的过程。从一个对父亲盲目崇拜的孩子,到最终站在抗日一线的年轻战士,张梦实的成长,是对父亲历史污点的反抗,更是他自身生命的再造。

虽然他无法完全摆脱父亲给他带来的历史负担,但他选择了以自己的行动去证明,自己是一个独立于父亲、忠诚于民族的男子汉。在这段历程中,张梦实逐渐找到了属于自己的声音和方向,也最终成为了一个不再被父亲过往所束缚的独立个体。

张梦实的觉醒,是对父亲背叛的抗争,是对历史的回应,也是他作为一个年轻人对于自我身份与责任的深刻思考。这个过程不仅仅是对父亲的超越,更是他对历史、对民族、对自我的救赎。他终于明白,父亲的错误不能成为自己一生的阴影,而应当成为激励自己改变命运的力量。

父与子:冲突中的和解与重逢

张梦实与父亲张景惠的关系,从一开始的亲密无间,到后来的彻底疏远,再到最终的重逢,经历了漫长且充满波折的心路历程。小时候的张梦实对父亲的崇拜,源于他看到父亲在外人面前的威严和在家中的温暖形象。

父亲是他世界的中心,是那个他可以依赖的庇护所。随着张景惠的背叛与身份的转变,这个曾经的依赖逐渐变得陌生和痛苦。张梦实无法理解,曾经教导他做“正直之人”的父亲,为什么会走上与敌人合作、成为“汉奸”的道路。这个变化撕裂了他们之间的关系,也让张梦实心中埋下了对父亲深深的不满和愤怒。

在那个动荡不安的年代,父亲的背叛给张梦实的心灵带来了巨大的创伤,甚至一度让他产生了割断与父亲一切关系的想法。张梦实曾几度试图逃离家庭,远离父亲所代表的一切,他最终选择离开家乡,前往日本留学,开始了属于自己的抗日之路。这个过程,既是他对于父亲的疏离,也是他内心深处对自己使命的觉醒。

时间和命运并没有让父子关系永远断裂。虽然在张梦实的眼中,父亲是一个无可挽回的背叛者,但他内心的亲情并未完全消失。父亲终究是他的父亲,而那种血脉的联系,早已深深扎根在他心中。父亲虽然做出了不可饶恕的选择,但在张梦实心中,父亲终究也有着他为家庭付出的种种回忆,那些年幼时的宠爱与呵护,依然是他内心中最温暖的记忆。

回到中国后,张梦实继续投身于抗日斗争,成为了共产党地下组织的重要成员,并最终参与了战犯管理所的工作。当他看到父亲被送回国接受审判时,心中再次掀起了复杂的情感波澜。张景惠并未因为曾经的错误和背叛而轻易得到宽恕,国家的法律和人民的愤怒,令他成为了万人唾弃的“汉奸”。但张梦实始终清楚,他的父亲,尽管犯下了不可饶恕的罪行,却依然是他的父亲。那种亲情并非能轻易割舍的东西,它如同一条看不见的纽带,将张梦实与父亲牢牢连接在一起。

回国后的重逢:父子之间的戏剧性反转

1950年,张梦实作为战犯被遣返回国,带着复杂的心情踏上了这片曾经深深伤害过他、而今已被时光与战争洗净的土地。回到祖国的怀抱,张梦实既感到一种久违的亲切,又无法摆脱内心深处那些沉重的过去。

他已不再是那个被父亲的背叛所困扰、仅仅依赖父爱的少年,而是一个经过抗战洗礼、内心坚毅的青年。回国后的张梦实,选择了公开自己的身份,不再隐瞒过去的经历与身份。在他眼中,虽然自己有过被父亲遗弃的痛苦,但他仍然要为民族做些什么,要用自己所学的一切去弥补那些曾经错失的机会和失败。

张景惠的命运并未因此得到安慰。作为大汉奸的张景惠,被送往战犯管理所,等待着改造与审判。在那个年代,战犯们所承受的屈辱和惩罚,几乎是一个无法逃脱的宿命。张景惠在心底深知自己为国家所做的恶事,而这些恶行的代价,最终会由他自己来承担。对于他来说,回到祖国的那一刻,更多的是恐惧和懊悔。他知道,自己曾经站在敌人的立场上,不仅背叛了祖国,更伤害了家庭,尤其是伤害了自己的亲生儿子。

张梦实得知父亲被送进战犯管理所时,心情复杂到了极点。他本想彻底与父亲切断关系,将那个曾经深深背叛自己的男人从他的生命中抹去。但即便如此,张梦实始终无法摆脱血缘所带来的内心牵绊。父亲终究是父亲,那个曾经捧在手心里的父亲,曾经那个宠爱自己的男人,尽管他背叛了国家,背叛了家庭,但在儿子的心中,依然无法完全消除他那份深藏的情感。

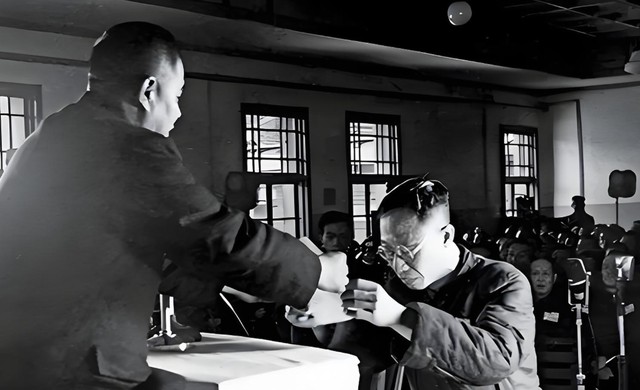

于是,张梦实决定去见父亲。他带着复杂的心情走进了战犯管理所,在那片充满沉重历史印记的院子里,他与父亲的再度相遇,充满了令人心碎的戏剧性。张景惠坐在一间简陋的房间里,神情呆滞,眼神空洞。岁月的摧残和长时间的孤独,让这个曾经威风凛凛的男子变得苍老而脆弱。面对儿子站在面前,张景惠的内心复杂至极。他甚至无法一时反应过来,眼前的人,穿着一身军装的年轻男子,竟然是自己失而复得的儿子——张梦实。

当他们四目相对时,空气似乎凝固了。张景惠的心中掀起了巨大的波澜,曾经的张景惠一度为自己的儿子未来铺设过许多路,希望他能像自己一样步入权力的巅峰,但他从未预料到,张梦实如今竟然以这样一种身份站在他面前,穿上了他曾为之奋斗过的军装,成为了管理战犯的人员,而自己,则成了战犯中的一员,站在了审判的台前。

张梦实的心情则更加复杂。他看到父亲眼中的那份迷茫和痛苦,看到那双曾经令他充满敬畏与信赖的眼睛如今充满了无奈和绝望。这一刻,张梦实的心中并没有涌起愤怒,反而是深深的沉默与痛苦。他明白,自己并不是来复仇的,他只是想亲自面对这个曾经把他带入绝望的父亲,看看他如今是否还会意识到自己所做的一切对家庭、对国家、对儿子的深远影响。

“你变了。”张景惠声音颤抖地开口,他看着眼前穿着军装的儿子,无法掩饰内心的震惊与痛苦,“你……真的变了。”

张梦实沉默片刻,低下头,缓缓说道:“父亲,我变了,因为我必须变。我已经不再是那个崇拜你、依赖你的人了。你走上了与祖国和人民为敌的道路,而我,选择了另一条路。”

这句话是张梦实深思熟虑后的回应,他并没有激动地喊出对父亲的愤怒,而是冷静而理智地表露出内心的转变。他理解父亲的选择是源于那个时代的复杂与残酷,但他不能因此放弃自己心中的信仰和理想。

张景惠听后,长时间沉默。那一刻,他似乎在努力拼凑起自己曾经的荣光,想要再找回些许自尊与骄傲。但他终于明白,儿子所说的一切并非对他的责难,而是一种与他在过去的生活中彻底告别的宣告。父亲的背叛,早已让他们的关系无法恢复到从前的那种亲密无间。

沉默过后,张景惠缓缓地说道:“你做得对,我错了。我一生所做的一切,都是错的。我背叛了祖国,也背叛了你。你不该被我牵累,应该有你自己的生活。”

张梦实站在父亲面前,低下头,感到一阵无比沉重的情感波动。眼前的父亲,虽然仍然是曾经那个位高权重的男人,但他所说的话,却充满了深深的悔恨与无奈。在这一刻,张梦实心中那些无法完全释怀的愤怒和不满,似乎消散了一些。他依然无法完全原谅父亲的背叛,但他明白,父亲的悔恨已是他内心最后的救赎。

这场父子之间的重逢,并没有欢声笑语,也没有痛苦的对骂,只有一种深深的沉默与理解。张梦实与张景惠之间,曾经无法逾越的鸿沟,似乎在这一刻得到了某种形式的和解。虽然这种和解无法改变过去,但它让张梦实在内心深处放下了许多重担,也让他更加坚定了自己走向未来的决心。

这场重逢,标志着两代人在错综复杂的历史背景下,终于找到了属于自己的位置。对于张梦实而言,他的未来依然充满了未知与挑战,但他心中再无父亲留下的阴影;对于张景惠来说,这段与儿子的对话,或许是他一生中最为沉痛的悔悟,也是他最后的宽慰。