娃娃的裤子掉了

辽代铜人中的捶丸造型简说老赵花钱艺术图像笔记五十二作者:老赵 管月晖

辽代铜人包罗万象,但是总体的基调则是世俗化的。其中对于当时人们的生活状态进行了镜子般的折射,其中辽人体育与儿童游戏尤其引人关注,上次我们曾经阐述了辽代铜人中的抛球乐造型,参见:老赵 管月晖:《铜人中的蹴鞠与抛球乐:蹴鞠铜人系列谈之一》。今天我们来聊聊辽代铜人中的另一类体育游戏造型:捶丸。

关于捶丸活动的最早专业阐述见于元世祖至元十九年(1282年)署名为“宁志斋”者编写的专门论述捶丸的专著《丸经》。根据《丸经·集序》中“至宋徽宗、金章宗,皆爱捶丸”的记述,大体可知捶丸形成期的下限或可在北宋徽宗年间。捶丸的繁盛期大致为宋、金、元三代。上至皇帝大臣,下至三教九流,皆乐此不疲。这在元人散曲、杂剧中多有提及。上次我们也阐述了一组元代捶丸主题博戏花钱的文化探索,参见:花钱中的风流小打与太平小耍:老赵闲聊毬戏图像系列之三。对马球、步打球到捶丸的演变作了简要的分析。

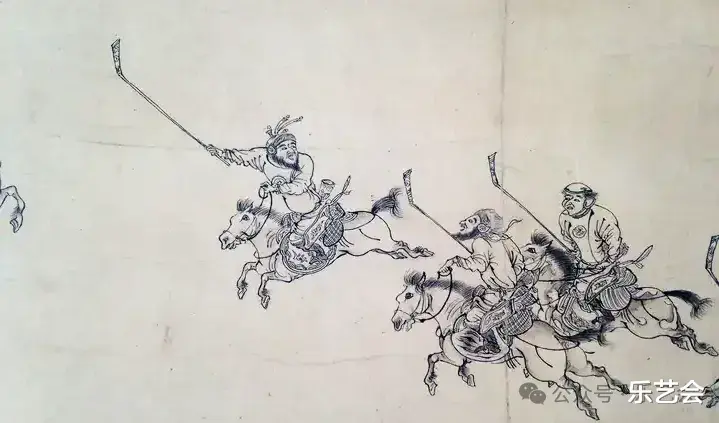

内蒙古敖汉旗皮匠沟出土辽壁画马球图复原临摹

既然从马球而步打,演化出了捶丸,其实,辽金捶丸活动也十分普及。辽代铜人收藏中,我们可以根据丰富的收藏实践,为辽代捶丸以及其他活动提供有力而奇妙的佐证。在辽代铜人收藏视野目力所及范畴,铜人捶丸大致分成几个类型:

1、站立持捶丸杖

具体手持捶丸球杖依肩,另一手摆放腰部,似握一球。但不显著不明确。铜人为儿童造型,露顶光头,带项圈,露出小鸡鸡。身体站立。

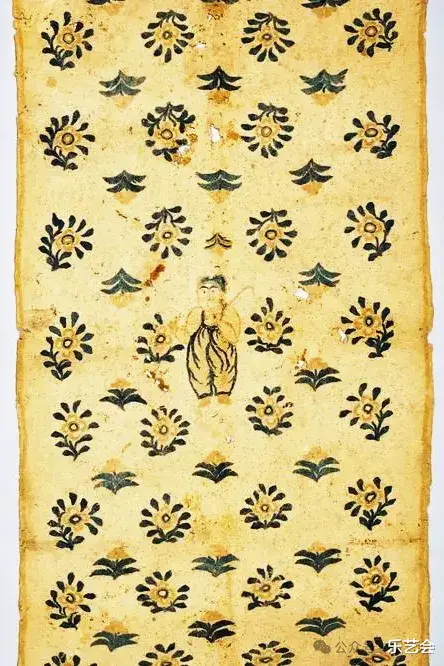

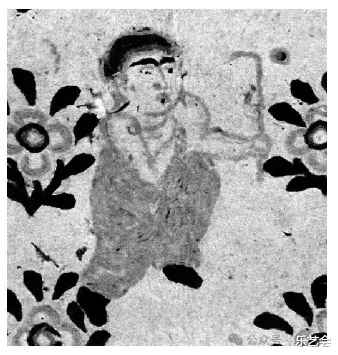

这种造型也并非孤立,以下瓷枕上的捶丸娃娃,两侧髡发,脚下着靴,半臂束腰,明显也是契丹童子打扮。地上还有一颗丸球。

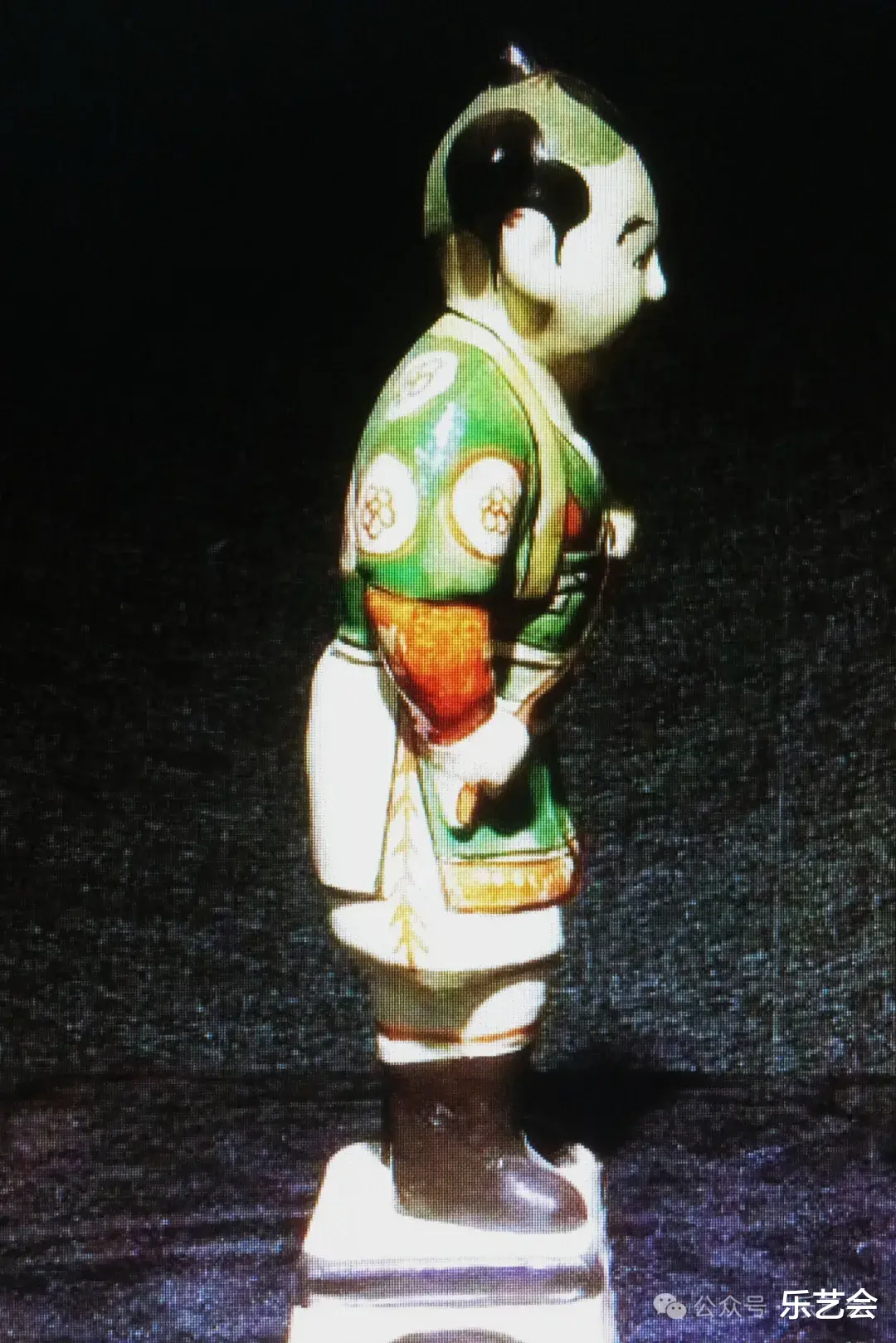

以下是金代的红绿彩捶丸童子造型。

2、站立持捶丸杖 手提捶丸锦囊

在铜人中,经常会有常见造型中的局部细节的变异。比如本造型的常见款式,理应是下图所示的姿势,铜人一手提囊,另一手持U字型衣带,但是上图的铜人却将手持物件头部造型朝向外翻,鲜明地表达了要表现捶丸杖头的动机。

正是因为上述造型,鲜明地反映了捶丸运动中的球杖造型。

至于丸球装锦囊的记载,也见于捶丸圣经《丸经》,元世祖至元十九年( 1282) , 宁志老人编写的《丸经》序云: “至宋徽宗、金章宗皆爱捶丸。盛以锦囊,击以彩棒,碾玉缀顶,饰金缘边”,书中所叙述两位帝王的球具乃以纯金打造缘边,顶上缀饰玉器,结束球戏后球具不装在球袋而是收藏在锦囊中, 即所谓“盛以锦囊”,而一般的球杖是放在革囊之中而已。宋代李公麟所绘《明皇击球图卷》中,皇上所使用的马球仗的装饰与其他人的素样,迥然有别,虽是马球,但是可作为从马球演化而来之捶丸球杖参照。也端的是击以彩棒,碾玉缀顶,饰金缘边!见下图所示:

《明皇击球图卷》局部

从本款造型的辽代铜人观察,他所提的锦囊,是瓜形的,无法放置球杖,而只能安放球丸。朝鲜半岛《朴通事谚解》中就曾经有对捶丸的描述云:“将我那提揽和皮袋来,拿出球棒来“。提揽也就是提篮,是装球杆的,而皮袋,则非常可能就是装球丸的,一如上述辽代铜人手中所提囊一样。所以由此我们可以得知,铜人除了持球杖之外,他另一只手中提的就是捶丸运动所用的装丸球的锦囊。一般来说,捶丸丸球并不大,按照南海沉船出土捶丸球来看,球的直径大小不等,大的不过七厘米,所以朝鲜半岛《朴通事谚解》中关于捶丸丸球的形容就是大如鸡子:“球用木为之,或用玛瑙,大如鸡卵”,也就是鸡蛋那么大。

捶丸比赛到底具体用几个球,元初的捶丸圣经《丸经》中没有去讲定数目,但是也可以参详,书中曾经说双方“各备球一色”,也就是双方使用的球是不同颜色的,既然这里不具体去说各一球,说明双方大致都需要备用多球,因为也要防止竞赛中球被损坏,或者球被打丢的情形,因为一般比赛的球是瘿木制作。也有富贵人家用玛瑙,那就更容易损坏了。所以,书中也有“众球聚在窝边“、”倘有同班一球在左一球在右“、”将本色球儿相换”、“有等人场上引着十余伴当,将一般颜色球儿打在死处,却放一个在好处做活球”。可见,既然是众球聚一处,那就必然非但不止一个,而应该是数量不少,聚成一囊当无问题了。

朝鲜时代关于击棒的史料主要集中在记录李氏朝鲜历代国王言行的《朝鲜王朝实录》之中,其中有一段有趣的记述,侧面谈及作为捶丸的击棒在民间的普及。“惠正桥街上有儿童郭金、莫金、莫升、徳中等打球为戏。每球称号,一为主上、一为孝宁君、一为忠宁君、一为伴人。相击之一球投入桥水,其儿对曰:‘孝宁君沉水矣。’孝宁君乳母适闻而追,执以告孝宁君之舅大司宪郑易,易告刑曹。囚狱问之曰郭金倡之为戏,巳三日矣“。

可见,朝鲜时代小孩子玩捶丸活动,至少有四枚球丸,而且用以分别命名为主上一个、伴打两个,伴人一个。那么,四球成囊,也不是不可能的。

从另一个角度看,既然上述提囊铜人类别中,既存在明确的持捶丸球杖的类别,也在常见的常规状态下,童子没有持球杖,而只是持飘带的情形,或者可能是一种变异,也就是后来者不明白捶丸球杖的含义,而自以为是地做成了持飘带,这当然只是一种可能。从上图铜人看,其手持的位置出现了两种线条,一种是向右弯曲的线条,应该是捶丸球杖,而另一条则是向上直行的线条,是飘带衣褶。由此我们或许可以大胆进行推测,也许正是这种向内弯曲的球杖的形式的出现,终究造成了弯曲的球杖与弯曲的飘带开始混淆、汇流与合一了。

有趣的是,除了上述明显持捶丸球杖同时提囊的造型之外。在辽代铜人中还存在不少光光是空手提球形锦囊的造型。至于具体是否还是捶丸锦囊,值得研究。以后有空我们继续聚焦。图像类别见下图所罗列。

老赵藏品

在以上这个造型中,从某种角度,这个造型非常类似的是犍陀罗艺术中一手提衣角,一手提净瓶的弥勒造型。只是弥勒石雕造像中手提的是净瓶,而到了辽代铜人手中,变成了没有瓶颈的圆球状了。辽代铜人造型中模拟佛教造像造型,已经是一种非常普遍的习惯,我们日后有空会作专题对比。从中也可以体会到辽代铜人根植于市民社会,饱含着佛教供奉的情怀,绝非萨满两字可覆盖。

以下是辽代铜人中其他的提囊铜人造型:

3、站立持捶丸杖 手握捶丸

这种一手球杖,一手丸球的造型也见诸于诸多文物中:

宋代捶丸童子图像也不在少数,岱庙宋代石刻一共十四帧,是在岱庙西城墙修复工程中出土的,以儿童为主角表现了《东京梦华录》、《梦粱录》等宋代笔记里的百戏伎艺,例如踢瓶、玩鼓,狮戏等,其中就有一幅女童捶丸的石刻画面。见下图:

这种一手球杖,一手丸球的造型也见于瓷器之中。见下图所示:

陕西甘泉博物馆宋代童子捶丸画像砖拓片

4、站立持捶丸杖 手握小鸡鸡

本款铜人的意义在于,他明确地告诉我们,他不仅表现的是童子的某种运动状态,而且在表运动与文化之间的某种关联,因为捶丸就算是孩子也可参与,就算孩子参与运动的时候也穿者开裆裤乃至赤身裸体,但是一边捶丸一边摸小鸡鸡,这就必然不是运动本体。而是一种图像文化学的提升。关于这个问题,我们此后还会阐述,在此不罗嗦。5、(疑似)站立双手捧持若干捶丸杖

因为捶丸运动需要根据不同的场地,不同的击球需要,而使用不同的球棒,这与现代高尔夫球是一样的。

专家复制的古代捶丸球具

高尔夫各类球杖

所以,通过《丸经》我们可以知道,在捶丸比赛中,就有球童伴当跟着持需要使用的球棒、装球具的革囊、提篮提笼在旁伺候。比如下图《明宪宗行乐图》中我们就可以看到,宪宗身边就有持棒相待的球童。而球杆也是多样多款。而在明代杜堇《仕女图》中,两边小姐身边的丫环,也各自手捧两只球棒在伺候。