本篇继续介绍古应国青铜器。

应申姜鼎

应申姜鼎,通高30.8厘米,口径38厘米,重50.7千克。1992年平顶山应国墓出土,现藏于平顶山博物馆。

铜鼎敞口卷沿、斜方唇,附耳直立,口沿下饰一周“S”形凸目窃曲纹带,腹上部饰一周凸弦纹,耳外侧有珠横鳞纹。鼎腹为半球形,下有三只矮而粗壮的蹄足,蹄端肥大,中间有一凸起弦纹。鼎内壁有竖款排列三行十二字铭文,自右至左为:“应申姜乍(作)/宝鼎其子子孙孙永宝用”。

应姚铜簋

应姚簋为属于一级文物。应国贵族自作并使用之食器,其制作于西周晚期,出土于应国墓地应侯墓内。

器物盖底有四行31字铭文,释文为:唯七月丁亥应姚乍叔诰父尊簋叔诰父其用赐眉寿永命子子孙孙永宝享用。铭文反映为应作器,子孙永享,器物纹饰精美,为研究应国历史具有极高的历史价值。

应姚是应国王后,儿子继位时年龄太小,曾经开启两次妇人执政的局面,帮助应国度过困难,避免了国家动荡和外地入侵。

垂环纹盘

敞口,窄折沿,附耳外撇,浅腹,平底,矮圈足下附三支足。腹部饰重环纹一周,底部范痕明显。

垂鳞纹方壶

国家二级文物。体呈长方形,长方口,修长颈,下腹外鼓,方圈足。两牛首耳各衔一铜环。壶口承盖,壶颈部饰一周窃曲纹,腹部饰三周鳞纹,盖表饰一周窃曲纹。此壶为西周应国贵族所用之盛器。经科学发掘,出土于应国墓地1号墓内,该器反映了当时青铜器的冶铸水平,具有一定的历史价值和艺术价值。

田字纹贯顶壶

水器‘出土于应国古墓

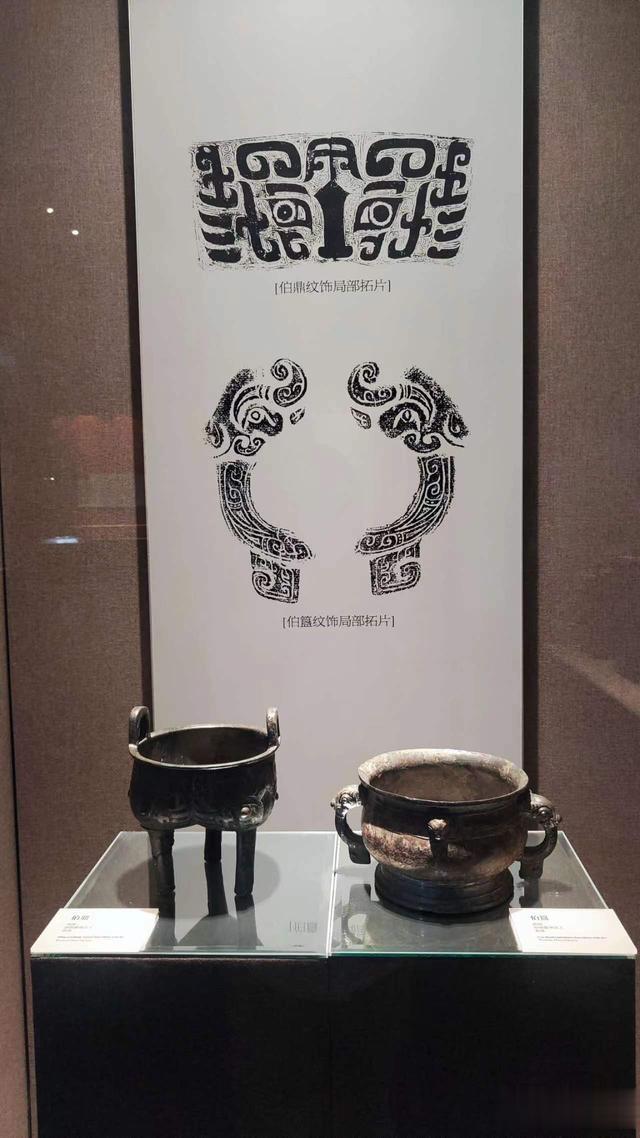

伯鼎和伯簋

伯鼎

出土于平顶山应国墓地,现藏于平顶山博物馆。鼎通高21厘米,口径17.5厘米,重1.76千克。鼎腹为三等分,鼎底分裆,三柱足稍向内倾斜。鼎腹饰三组凸目饕餮纹,并以细云雷纹衬底。鼎内壁一侧铸有铭文两行四字,自右至左为:“白(伯)乍(作)宝彝”。因铭文铸作器者为“伯”,故称“伯鼎”。“伯”为兄弟或姐妹之间用以区分长幼的排行,单用时其意为“长子”。根据墓葬规格及发掘情况,得知伯徫为应国第二代国君应侯的长子,或因战争等原因而亡,以致未能继承应侯爵位。

簋,其通高12.6厘米,口径19.6厘米,重2.145千克。从外形来看,圆口外侈,卷沿,方唇,鼓腹下垂,圈足较高。口沿下饰三周凸弦纹,两面皆以浮雕羊首间隔,腹部有一对兽耳,下附方形垂珥。耳与附珥上均饰斜角云纹,圈足饰两周凸弦纹,皆为西周早期青铜铸造的显著特点。

蟠龙纹铜盉

西周晚期青铜器,出土于应国墓地。器身扁圆,一侧是兽首状长颈流,另一侧为兽首状半环形鋬,下部有四足。器腹前后两面中心装饰蟠龙纹,四周围饰斜角窃曲纹。

盉是商周青铜器中重要的一类,由于社会制度、地域文化等的差异,盉在酒器和水器间变换着身份。西周中期以后,盉由酒器转化为水器,多与盘形成水器组合,属于盥(音同灌)洗用器。

束颈夔龙纹鼎

束颈夔龙纹鼎出土于应国墓地,西周时期的炊具。该鼎个体较小、卷沿、束颈、细高足的特征,不同于中原地区厚重风格。与其形制大体相同的器物在湖南境内已有发现,应是长江流域南方文化区的舶来品。这件铜鼎出土于应国墓地,反映了南方文化影响到中原地区。是文化南北交流的实证。