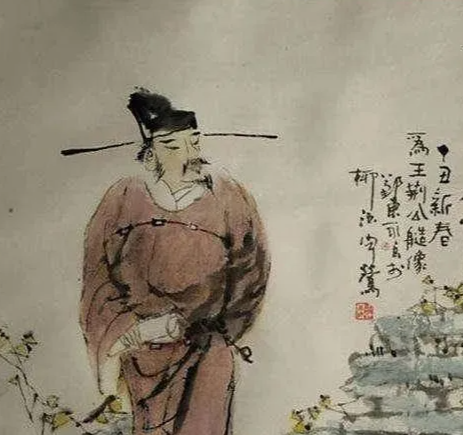

王安石他被后世称为 “拗(niù)相公”,这份 “拗” 劲贯穿了他波澜壮阔的一生,在革故鼎新、勤政务实的道路上留下了深深的足迹。

对于王安石而言,文学并非其人生中最为重要的追求,在他心中,实现政治理想才更为关键。考察水利、治理干旱、调试刻漏、平抑粮价……

王安石在鄞县担任官职时,仅用 13 天就走遍了 14 个乡,全力以赴地为民众解除忧患、施惠民生。这些治理手段不但成为了后来王安石变法的基础框架,而且传承到了后世。

王安石之所以能够一直保持投身于 “基层工作” 的热忱,是因为他领悟到了脚踏实地的必要性,而遇见方仲永这件事给了他人生中重要的警醒。

在《伤仲永》里,王安石对于方仲永最终 “泯然众人” 的状况,表露出了深有同感的惋惜之情。

1021年1月18日,唐宋八大家王安石出生。王安石自幼聪慧过人,读书识字仿若有着极高的天赋加成。

年少时的他,在学业上一路高歌猛进,然而并未沉浸于书斋内的吟诗作对、考取功名以求荣华富贵。

相反,当他望向大宋的山川湖海,看到百姓在苛税、灾荒下苦苦挣扎,心中便涌起一股强烈的使命感。

彼时的宋朝,看似繁华,实则内忧外患,财政亏空、军事疲软、土地兼并严重,这些问题如同隐藏在盛世背后的暗疮。

王安石深知,若不加以变革,国将不国,民亦难安,于是一颗改革的种子在他心底悄然种下。

踏入仕途的王安石,并未选择随波逐流、明哲保身。他在地方为官多年,所到之处皆留下实干的美名。

无论是治理水利,让农田免受洪涝旱灾之苦,还是推行教育新政,为当地培育人才,他都亲力亲为,力求做到最好。然而,当他将目光投向整个大宋王朝,提出全面改革的主张时,却遭遇了重重阻力。

守旧派势力如同一堵堵高墙,横亘在他的改革之路前。他们抨击王安石的新法 “祖宗之法不可变”,认为他的激进变革会扰乱朝纲、祸及百姓。

但王安石岂是轻易言弃之人?他以 “天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤” 的倔强气魄,在宋神宗的支持下,毅然决然地推行青苗法、免役法、方田均税法等一系列新法,试图从经济、军事、教育等多方面给大宋注入强心针。

在“唐宋八大家”中,王安石称得上独树一帜,他做县官重实干,做宰相有魄力。

丰富的地方从政经历,给予他“自缘身在最高层”的底气和胆识,也为王安石变法奠定了坚实的实践基础。

王安石变法在实施过程中,犹如一场狂风暴雨,席卷了大宋的每一寸土地,也引发了前所未有的争议。

青苗法旨在在青黄不接时为农民提供低息贷款,助其度过难关,却因部分地方官员执行不力,变成了强制借贷、高额收息的苛政;

免役法本意是让百姓以交钱代役,促进劳动力流通,却触动了旧有官僚、权贵阶层的利益,遭致他们的疯狂反扑。

一时间,朝堂之上唇枪舌剑,民间亦是怨言四起。面对这一切,王安石没有退缩,他奔波于朝堂与地方之间,不断调整、完善新法,试图堵住漏洞,让改革重回正轨。

王安石所推行的变法举措,不但在当时的社会产生了重大影响,而且给后世带来了深远的作用,列宁称其为 “中国 11 世纪最伟大的改革家”。“看似寻常最奇崛,成如容易却艰辛。”

王安石秉承了韩愈文以明道的观念,其一生可谓是 “尽吾志而无悔”。

然而,王安石雷厉风行般的变法,却遭到了富弼、苏轼、司马光等人的抵制,他在狂风巨浪之中毅然踏上了一条 “孤勇” 的道路。

可无奈积重难返,加上神宗后期的动摇,变法最终还是陷入了困境。

王安石的变法持续了十余年,在极大程度上发挥了富国强兵的成效,其变法举措所涵盖的范畴之广、变革的力度之深、思想的超前程度,都是世间少有的。

王安石变法失败后,他黯然退出政坛,归隐江宁。

《泊船瓜洲》

京口瓜洲一水间,钟山只隔数重山。

春风又绿江南岸,明月何时照我还。

到了晚年,王安石过上了如他在《泊船瓜洲》里所描绘的那种理想的 “退休” 生活,其心境与状态的转变也为王安石的诗歌创作带来了改变,“荆公体” 因此而得名。

王安石既是难得一见的文学家,又是一生致力于富国强兵的改革家。

他的一生始终散发着 “勇者” 的光辉,不改骏马般的豪迈之气,不丢鸿鹄般的高远之志,他凭借实际行动坚守着自己的抱负与决心。

在他逝世后,世人对他的评价褒贬不一,有人斥责他是乱国之臣,让大宋陷入动荡;也有人敬佩他的勇气与远见,赞赏他为改变国家命运付出的努力。

但随着时间的推移,历史的尘埃渐渐落定,当后世学者们以更客观、全面的视角去审视那段历史时,王安石的功绩愈发清晰。

他的改革虽未彻底扭转大宋的颓势,却为后世的治国理政提供了宝贵的经验教训,他的勤政务实、革故鼎新精神,成为了中华民族历史长河中熠熠生辉的瑰宝,激励着一代又一代人为了国家富强、民族复兴而不懈奋斗。