岭南的六月,一场暴雨过后,果农老陈蹲在自家大棚前,看着腐烂的燕窝果,满脸愁容。

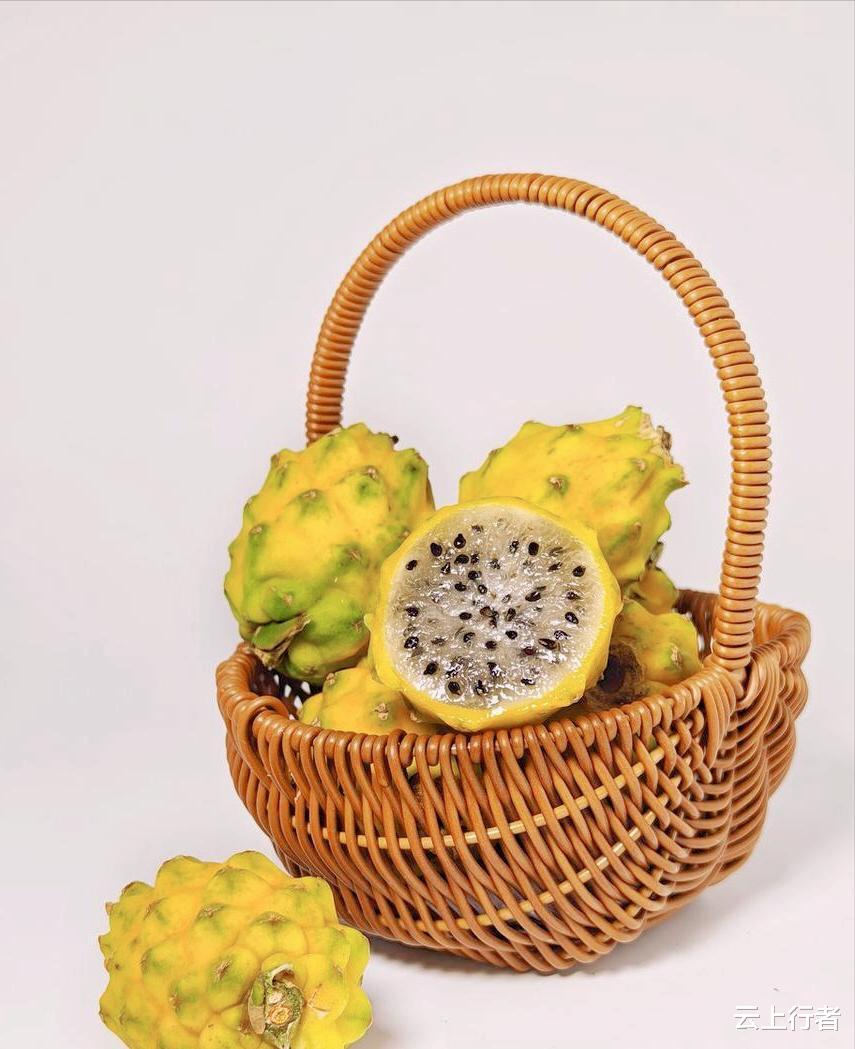

金黄色的果皮裂开,蜜汁引来蚂蚁。

这让他想起二十年前,台商带来这种水果种苗时的情景。

那时,它被称为"哥伦比亚黄金圣果",如今,收购商却只肯出十块钱一斤,否则就只能烂在地里。

这巨大的落差,究竟是如何造成的?

老陈的遭遇并非个例。

如今,大量的燕窝果堆积在仓库里,无人问津。

二十年前,这种水果漂洋过海而来,被冠以各种华丽的名字,价格一度高不可攀。

是什么让它从神坛跌落,变成如今的滞销品?

让我们一起回顾这二十年,探寻黄皮火龙果的奇幻漂流。

故事要从"燕窝果"这个名字的诞生说起。

2015年初春,广州江南市场,水果贩子将沾着泥土的黄皮火龙果擦干净,摇身一变,成了"燕窝果",售价高达298元一个。

一个简单的改名,就让这种水果的身价暴涨。

这背后,是精明的营销策略在运作。

“燕窝”二字,在华人文化中代表着滋补和高端,赋予了这种水果额外的价值。

某品牌策划总监曾透露,他们测试过几十个名字,“燕窝果”的溢价感知最高。

这让人不禁思考,我们究竟是在为水果本身的价值买单,还是在为名字买单?

"燕窝果"的高价,刺激了种植业的疯狂扩张。

2018年,琼州海峡的渡轮上,装满了运往各地的燕窝果种苗。

湛江某农业公司的财报显示,当年燕窝果种茎进口量暴涨37倍,甚至出现了"种苗三日价"的奇景:周一380元/株,周三跌至120元,周五田间已现50元贱卖。

当时,雷州半岛的老果农吴伯,抵押地契换来了种苗,却忧心忡忡地说:“都说这是黄金果,咋比种甘蔗还心慌?”

老吴的担忧并非没有道理。

中国热科院的数据显示,燕窝果的亩产远低于红心火龙果。

当2021年首批规模化种植的燕窝果上市时,全国产量已经严重过剩。

东莞冷库的监控拍到,成吨的燕窝果在冷库中发芽,仿佛是对资本贪婪的无声嘲讽。

燕窝果的口感真的如宣传的那样神奇吗?

一位美食博主曾做过盲测实验,结果显示,大部分人更喜欢普通黄龙果的清甜,只有少数人能分辨出燕窝果。

华南农大的检测报告也显示,燕窝果的营养成分与普通火龙果并无显著差异,所谓的“燕窝酸”也只是普通的植物粘液。

一位消费者在投诉平台留言:“花三百块买了个不甜不酸的'哑炮',不如二十块的荔枝痛快!”

面对滞销的燕窝果,一些精明的果农已经改种了其他水果,例如榴莲蜜。

广西的"火龙果大王"黄启明算了一笔账,燕窝果的收益虽然比普通火龙果高,但风险也高得多。

他说:“就像古人说的,利不十,不变业啊。”

一些企业开始探索燕窝果的深加工,例如提取甜菜红素等高附加值产品。

海关数据显示,2023年1-5月燕窝果进口量锐减,但深加工制品进口却大幅增加。

当北京的超市将燕窝果的标价牌换成“黄皮火龙果”时,这场持续二十年的命名狂欢似乎走向了尾声。

消费者逐渐意识到,“燕窝果”只是一个被赋予了过多意义的普通水果。

正如福建茶商重拾“丑柑”本名反而获得成功一样,市场最终会惩罚所有矫饰虚名。

暮色中,老陈将烂掉的燕窝果倒进沼气池,蓝色火苗映照着他沧桑的脸庞。

他决定改种台农芒果,“好歹能进罐头厂。”

远处高速公路上,满载“金钻凤梨”的货车呼啸而过,这些被重新命名的菠萝,又将走向何方?

这场关于名字的战争,究竟何时才能结束?

我们又该如何避免再次陷入这样的消费陷阱?