尽管从各种因素来看,当嘉靖万历初章回小说初兴时,参与小说阅读的女性,与西方相比,在数量上应当更多,所覆盖的阶层也更广,譬如,宫中的后妃、宫人、女官,文人、富商家中的妻女、使女,自身从事各种行业的女性,家庭、青楼及各种说唱场合的伎人等,都可能含括在内。

《明代章回小说的兴起》

然而,这仅仅只是可能性。所谓妇女具备一定的识字能力、经济实力与自由度,并不一定要用到小说的阅读上;严格而论,在这一时期,我们还不能找到任何有关女性阅读、更无论创作章回小说的资料。

女性读者,无论贫富、亦无论文化修养如何,更多地是以间接的方式来接受章回小说,因此,她们对章回小说的影响也是极为复杂的。

首先应该看到的是,这时期能识字的女性大多数只是粗通文墨的人,她们阅读的只是较为粗糙的文本,包括词话、唱本、短篇话本、平话等;即使是这些女性,在这时可能还有很大一部分只停留在阅读一些宗教类与日用类的通俗读物,而更多地以听说与看图的方式来接受小说,而听说与看图等等更是大量不识字女性接触小说的惟一途径。

然而,不少文人在编撰与评论由说唱而来的章回小说时,看中的恰恰是这一群女性读者,将她们列为有待教化的对象;书商更是以这一理论为口实,积极推动章回小说的创作与刊行。当他们殷勤为小说作序、鼓吹小说的意义时,总是将教化“愚夫”与教化“愚妇”相提并论。

例如熊大木声称,自己是应杨涌泉之请,将武穆故事演绎成辞话,目的在于“庶使愚夫愚妇亦识其意”。

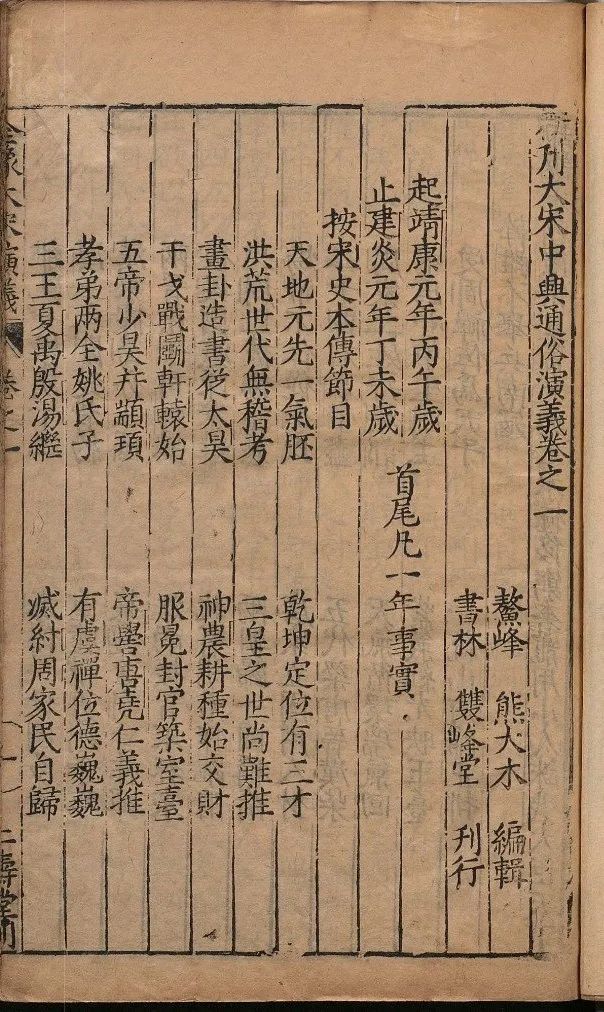

《大宋中兴通俗演义》

而相传正德间林瀚为《隋唐志传》作序,也是说由于《三国》、《水浒》的存在,“则数朝事实,使愚夫愚妇一览可概见耳”。

在明代中叶,由于在说唱领域中,女性的阅读已经发展到令人吃惊的地步;不管女性所阅读的通俗读物中是否有章回小说,但在创作或刊行章回小说者的期待视野中,女性已经构成了一类重要的读者群。

以小说为教成为明中叶女教俗世化的重要内容,即使一些精英阶层的文人,他们在鄙薄小说的同时,也肯定小说作为通俗读物的教化作用,尤其是对女性儿童的教化作用。

清初钱大昕在《潜研堂文集》卷一七中,就指出,“小说演义之书,未尝自以为教也,而士大夫、农、工、商贾,无不习闻之,以至儿童妇女不识字者,亦皆闻而如见之者,是其较儒、释、道而更广也”。

《潜研堂文集》

女性阅读的存在,引起了书商对市场的重视,进一步引起了文人的焦虑;而文人与书商以女性为期待读者,对通俗读物的引导,可以说对章回小说的创作与刊行有着相当大的影响,反过来又将进一步推动女性的阅读。

例如,一是通俗读物在数量上的日益增多。二是在版本上的变异,即插图本增多。为了便于妇女与粗人的阅读,通俗读物上往往附有插图,[1]而妇女可能是这些插图本最为广泛的读者。三是内容上的变化,应该指出,作为“女通鉴”,早期通俗读物的内容偏重家庭与婚姻,其中所呈现的内涵也常常是与女德、妇德纠缠在一起的(当然,这一“德”字即有传统的一面,也有后来在庶民中通俗化了的实用的一面)。章回小说显然也会存在这样一种趋势。

章回小说的产生,一个重要的原因就是以小说推广女教这一口号的提出。仅从表面来看,这样产生的章回小说显得颇有几分保守。

例如,这一类小说首先是演义体,所针对的对象主要是文化水平相对不高的女性,甚至是不识字的妇女。小说的编撰者希望自己的小说可以通过一种中介,传达给不识字的妇女,达到教化的目的。

《中国女性文学史》

然而,正如前面所说,这时期的女性阅读潜隐着一种与正统女教相悖反的因素;更为重要的是,在文人的鼓吹下,女教开始逐渐摆脱德育的束缚。随着这一系列变化的展开,女性逐步走向小说的阅读并影响小说的创作也是必然的;同时,明代女性地位的改变,男性对女性观点的改变,不可避免地会反应到男性对章回小说的编撰上来。

不过,“才”从“德”的束缚下脱离出来,毕竟是十分艰难的。

我们还必须看到,部分文人的妻女尽管有着较高的文学修养,但这时她们更多地是假借诗文、词曲,进而传奇等相对雅化的文体来抒发自身郁积的情感,也正是在这种抒发中,显示了对传统最初的冒犯;例如杨慎妻子对丈夫娶妾的嗔怒、吴藻《吊离骚》对才华埋没闺中的控诉,都写得淋漓尽致……

可能她们在阅读诗文之余,也会阅读小说,但她们的阅读,从资料的被湮没来看,一方面可能与传统女教相悖的因素并不被关注有关;另一方面,其中颇有文人意识的女性,在这时恐怕与男性文人一致,首先重视的仍然是小说的教化作用,即使在寄寓个人情感的时候亦尚停留在对历史与事功的向往上。[2]由此来看,即使是有才华的女性,在根本上也仍然受制于传统话语。

《中国古代小说文体史》,谭帆等著,上海古籍出版社2023年5月版。

从现有的资料可知,女性大量介入诗文、戏曲,并开始以一种自我的状态与男性文人交往,大约始于万历末;[3]介入通俗类作品的创作则更晚,大约在清初,并以弹词为主。从女性读(作)者的介入,我们也可以看到章回小说发展极为缓慢而曲折的某种必然。

总之,章回小说是一应传统文体中最边缘的一种,而女性在整个社会中又处于最边缘化的位置,这就使得女性读者与章回小说之间的联系变得极为复杂。

尽管明代现实中的女性地位已发生了很大的变化,而且这一变化多少也反映到了小说中;但最终女性读者的增长与小说中女性的增加,尤其是“爱情”笔墨的增加,并不仅仅是一个前者影响后者的现象,而是一种双向影响,其中具有支配意义的,仍然是文人士大夫的推动作用。

当章回小说兴起后,女性对章回小说的接受,长期处于一种不自觉的,甚至是被动的接受。也就是说,影响章回小说兴盛的“女性读者”,不仅指的是现实意义中的女性读者,更重要的还是指代时人期待视野中的“女性读者”。在他们眼中,章回小说的读者分为两类:一类是“文人”、一类是“庶民”。

《章回小说文体研究》

对于社会地位始终被边缘化的女性读者来说,无论贫富,甚至无论文化素养如何,她们只能属于“庶民”读者中的分支;这样,她们对章回小说的接受便不可能与位于中心的男性儒家传统发生实质性的冲突,反而颇受后者的影响,而显得十分被动。

具有“文人”精神的女性,或者说,女性“文人”精神的一面,这时候更多地表现在诗文、词曲、传奇领域;这一种叛逆姿态,对章回小说的影响也只能是间接而曲折的。

不过,伴随着男性的鼓吹,随着男性对自身认识的变异,也随着女性地位的变化,逐渐地,女学从重德到重才,才女从重诗词文章到戏曲小说,平常女子阅读从宗教日用类到小说戏曲类,戏曲小说的接受从被动到主动再到最后的创作……

女性最终将以“文人”精神介入小说领域,只不过这会是一个漫长的过程;[4]在嘉靖万历前期,一切都只是一种若有若无的萌芽罢了。[5]

然而,这一时期,却是女性介入小说领域一个重要的开端。只有了解这一点,我们才能进一步理解这时期小说中女性形象的真实内涵。

在嘉靖元年到万历二十年间,庶民(包括女性)读者的兴起,首先是一种事实,更重要的却来自文人(男性)对庶民教育的极力鼓吹,而教育庶民、尤其是女性,最好的途径就是小说。

《夏曾佑集》

夏曾佑《小说原理》中就说:“惟妇女与粗人,无书可读,欲求输入文化,除小说更无他途。”[6]嘉靖年间,当新思想初萌时,围绕着小说等通俗读物,庶民教育与妇女教育同样构成了一道重要的风景。复古与新变,不过都是在争夺庶民与女性这一阵地罢了。

在这样一个过渡的时代,庶民教育、女性教育与阅读,在统治者、文人、民间三股力量的左右下,呈现出光怪陆离的景象。章回小说便在这样的背景中悄然上台了,(男性)文人眼中的庶民或女性姿态,最终支撑了章回小说的发生、发展与变迁。

按:

此为《女性读者与章回小说的兴起》一文第三部分,继“女性阅读的兴起”、“明代女教思想的变迁”后,为一篇之结语,题作“‘女性读者影响章回小说兴起论’献疑”。全文为2000年博士论文中一节,初发表于《学术研究》2009年第10期,今稿节选自专著《明代章回小说的兴起》(上海古籍出版社2012年版)。

注释:

[1] 王重民认为插图书籍长期以来就是由妇女教育决定的,早在插图并不盛行时,早期的《列女传》版本就是附有插图的。Robert E. Hegel :Reading Illustrated Fiction in the Late Imperial China , P317,注51。[2] 其实从后来女性在传奇、杂剧或弹词的表现,也可以看出,无论《吊离骚》、《天雨花》都是对历史的关注,对事功的追求。女性在这里往往以男装出现,易装本身就说明了一种对男性话语即反抗又依附的两重性。女性对男性世界的抗议,首先是以模仿男性的价值来确认自己的。

[3] 美国学者苏珊·曼(Susan Mann)在论述十八世纪女性作家时,提到了成熟女作家对传统的冒犯,指出:“他们与男诗人的交往……有了某种形态的近代意义。”这一近代意义同样可以用来描述十七世纪末女诗人与男性的交往,例如秦淮八艳与当时文人的交往。 参见其《十八世纪的中国知识女性》,收入李小江、朱虹、董秀玉主编《性别与中国》,北京:三联书店,1994年。

[4] 笔者认为女性以自主意识真正参与到小说的创作中来,当在晚清民初。同时,这一自我书写也仍然是极为艰难的。李舜华撰《“女性”与“小说”与“近代化”——对明以来迄晚清民初性别书写的重新思考》,《明清小说研究》2001第3期。

[5] 实际上,终明清两代,真正以“文人精神”介入小说创作的女性微乎其微,她们更擅长的还是诗文、词曲、传奇、弹词等;从这一点来看,章回小说相对传奇来说,属于相对保守的文体。《红楼梦》一书的撰作,与脂砚斋有密切的关系;如果脂砚斋真的如某些研究者所说是一位女性,这倒是章回小说史上值得一书的一笔。当然,这“脂砚斋为女性”一说,也许只是一种神话,但男性在创作小说时,曾有女性参与,却只能是章回小说发展到后期才可能出现的现象。

[6] 《绣像》(1903),前揭陈平原、夏晓虹编,第78页。