妹妹远在美国,父母也已离世,如今67岁无儿无女的葛优如何了

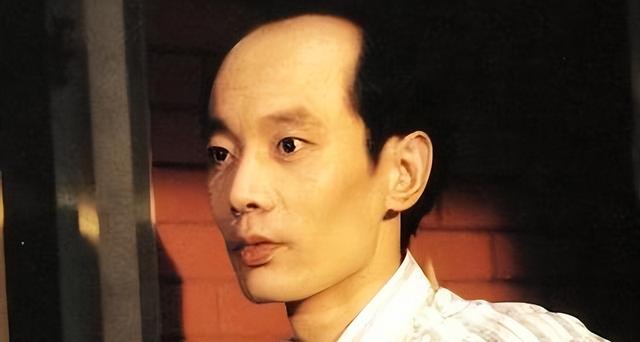

在北京市海淀区新外大街25号院的灰色砖墙里,1957年出生的葛优度过了他独特的童年。

葛存壮每天清晨骑着永久牌自行车去制片厂时,总会看到儿子蹲在槐树下看蚂蚁搬家——这个场景成为了大院老邻居们记忆中的经典画面。

施文心女士作为电影文学编辑的工作习惯,意外塑造了葛优独特的观察视角。

每当母亲在书房校稿时,小葛优就趴在地板上翻阅那些被退回的剧本,那些密密麻麻的批注和修改痕迹,让他比同龄人更早接触到了戏剧创作的底层逻辑。

2023年北京电影学院发布的《中国电影人口述史》中特别提到,这种非正统的艺术启蒙方式,为葛优日后塑造小人物的精准度埋下了伏笔。

但艺术世家的光环并未给少年葛优带来便利。

在昌平兴寿公社插队的日子里,这个文弱书生不得不直面生活的粗粝。

1976年的统计数据显示,北京知青年均猪肉供应量不足5公斤,而葛优照料的50头生猪,却要供给整个公社的肉食需求。

这段经历不仅锻炼出他后来在《活着》中展现的生存智慧,更让他领悟到:真正的表演艺术,永远植根于生活的泥土之中。

从猪圈到戛纳的戏剧人生

1979年全国艺术院校招考时,中央戏剧学院表演系的录取率是惊人的1:138。

1988年《顽主》的选角过程堪称传奇。

这部电影不仅创造了当年国产片票房奇迹,更在豆瓣保持着8.4分的超高评价。

有影评人指出,葛优塑造的杨重实际上预言了90年代市场经济大潮中知识分子的精神困境。

1994年《活着》的问世,将葛优推向了艺术巅峰。

这种将生活经验升华为艺术哲思的能力,至今仍是表演教学中的经典案例。

在流量时代坚守艺术本真

当娱乐圈陷入数据狂欢时,葛优却保持着令人惊讶的克制。

2021年中国演员片酬排行榜显示,其单集电视剧报价仍保持在50万元左右,仅为顶流明星的十分之一。

在《我和我的祖国》拍摄现场,65岁的葛优为了一句台词的重音处理,曾与导演反复推敲两个多小时。

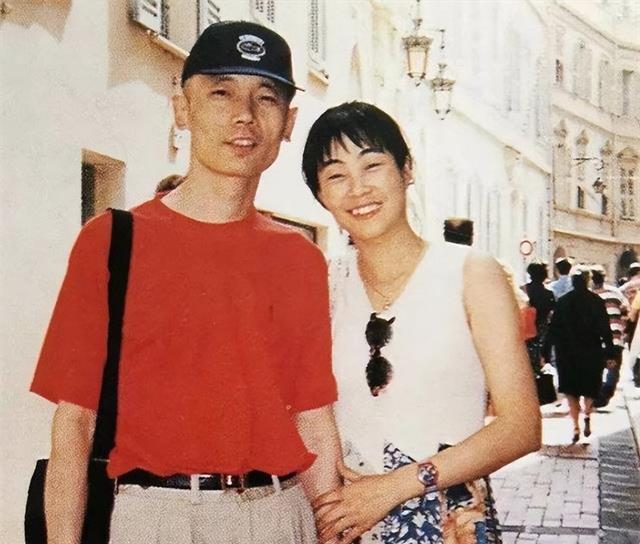

与妻子贺聪的婚姻故事,在当今离婚率高达43%的娱乐圈更显珍贵。

据知情人士透露,两人每年都会重游相识的美术馆,这个习惯保持了整整35年。

面对亲人离散的人生境遇,葛优展现出独特的生命智慧。

在父亲葛存壮的追悼会上,他谢绝了所有媒体采访,却悄悄将父亲珍藏的《演员自我修养》捐赠给电影博物馆。

这种举重若轻的人生态度,恰似他在《非诚勿扰》中演绎的秦奋:用幽默化解沧桑,以豁达应对无常。

结语

当67岁的葛优带着新作《刺猬》重返银幕时,我们看到的不仅是一位演员的坚持,更是一个时代的文化注脚。

在这个追求即时满足的时代,葛优的存在本身,就是对抗浮躁的最好答案。