在阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”,既方便您进行讨论与分享,又给您带来不一样的参与感,感谢您的支持。

引言“话说天下大势,分久必合,合久必分。”

这是节选《三国演义》开篇中一句经典,它揭示了东汉末年的战乱开始。因为这部家喻户晓的名著,所以大家对这段三国历史格外的了解。

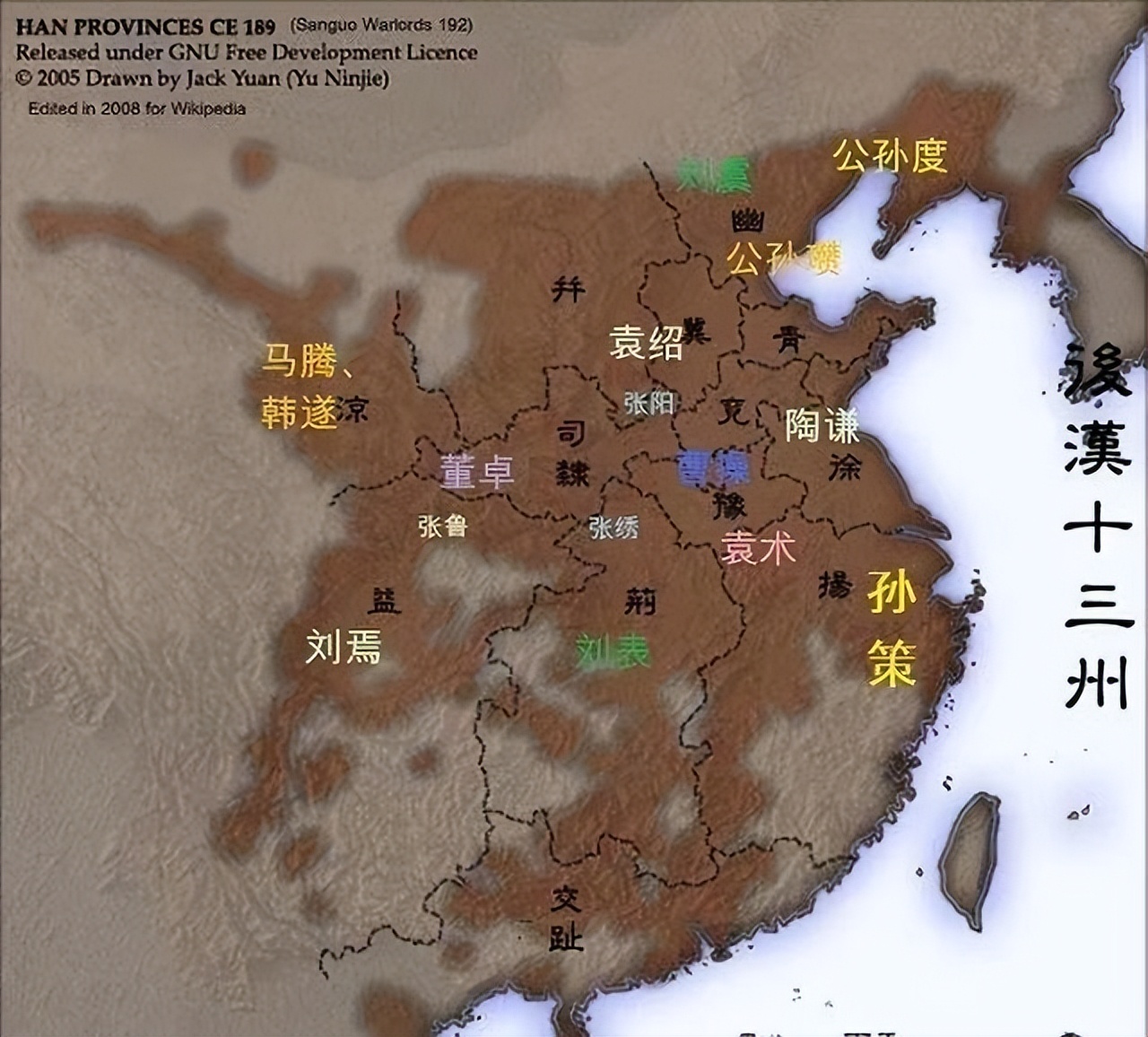

但是大家有没有想过,是什么促成了这三国乱世的出现,十八路诸侯群雄争霸,又是什么让刘备这样一个“平民草鞋匠”招兵买马,逐鹿中原?

有人说是乱世,是礼崩乐坏,是黄巾起义,是乱臣当道。其实这些都对。

但是造成这些情况的最直接的导火索只有一个,那就是“废史立牧”。解释来说,就是在地方上设置一个州牧,州牧集地方政治,军事大权为一身。

最主要的是,他可以在地方招募军队,正常的中央集权封建王朝,军队是应该牢牢掌握在中央手中毛主席有一句话“枪杆子里出政权”。能招募军队是这个政策最大的“败笔”,群雄有了争霸割据的资本。

俗话说的好,不怕没好事,就怕没好人,提出这个建议的不是别人,正是汉室宗亲,刘家的大宗正——刘焉。那么他为什么会提出这种建议呢?

一、从汉末政治上来看割据的形成,王朝的崩坏。刘焉之所以提出这样的建议是因为一些聪明的当权者,已经看出来汉室大厦将倾。而刘焉更是个明白人,汉王朝这棵大树要是倒了,首当其冲遭殃的一定是他们这些刘姓的皇室子弟。

所以他向皇帝提出了这样的建议,以求在将来乱世中可以自保,甚至是“匡扶社稷”恢复大汉荣光。

之所以说汉灵帝是昏君就是因为汉灵帝想都没想就拍板同意了。而汉灵帝同意的原因又有两点,首先是十常侍蛊惑汉灵帝,汉灵帝甚至认贼作父,认为这十个太监是他的父亲,事事都听他们安排。

在这十个太监的“不懈努力下”,汉灵帝以结党之名打击官宦和读书人,造成了著名的党锢之祸。

从此士大夫阶层和汉灵帝离心离德,没有多少臣子愿意规劝汉灵帝,当然有这些太监的“帮助”,建言也到不了汉灵帝耳朵里。

第二个原因就是当时著名的“黄巾之乱”。号称太平道人的天师张角带领一群吃不饱饭的农民进行了大规模的起义,震惊朝野。

当时的汉朝,气数将尽,但是中央军还是比临时组织起来的农民流寇更有战斗力,在大将皇莆嵩的出马下,很快的就平息了这场叛乱。

虽然平息的很快,可还是把这个不谙世事的“小皇帝”吓的不轻,一度以为要打到皇城之下,社稷不保。

经历过黄巾之乱的惊吓,这位“亲小人,远贤臣”的皇帝顿时觉得刘焉说的是个好主意,他认为地方官越来越镇不住场子,归根结底是因为地方官权力不够。

只要地方有足够的权力,就能迅速镇压住叛乱,自己这个皇帝在中央也可以高枕无忧,为此他还自诩聪明的让地方州牧由刘姓宗室担任,毕竟“自己家”人嘛,用着放心。

这下诸侯群雄的割据资本是充足了,有钱有地盘,还可以自己武装军队,甚至刘氏宗亲还有正统的威望。

现在就差一样东西诸侯们就可以逐鹿中原了,那就是人才,就算再有钱有粮,但是文无谋士,武无良将,在乱世中,也只能是别人盘中的食物。

就在这时候汉灵帝和那些把控朝政的宦官还有外戚瞌睡里面送枕头来了。

前面说因为汉灵帝亲近宦官,导致和士大夫离心离德,但是士大夫一直以汉朝为正统,还是愿意为汉朝的兴盛效忠的。

可当时汉灵帝做出了一个“大逆不道”的决定。他要明码标价的买官卖官,从这里可以看出他确实不适合做皇帝,这不是他胡乱做的决定,是经过他和他的“亚父”们共同思考出来的。

因为当时东汉末期,兼并严重,朝廷收不上来税,国库空虚,皇帝吃穿用度跟不上,太监们的贪腐也减少,所以才有了这样的愚政。

钱没收上来多少,但是却狠狠的伤害了天下读书人的心,将人才直推到当时礼贤下士的诸侯手中。天下有志之士将皇帝视为罪恶的代表,对中央政权的认可直接降至低谷。

当时的行情,五千石的官,要用五千万去购买,甚至朝廷上德高望重的三公都可以明码标价的去卖。曹嵩,也就是曹操的父亲,就出钱一万亿把官一路买到太尉,一下子就挤到了朝廷上层。

这样选出来的官能干出来什么造福百姓的事吗?他们只会把买官损失的,千百倍从百姓那里找回来。

经过汉灵帝这手棋之后,汉朝基本是无力回天了,钱粮人,汉灵帝都给反贼备齐,本身的大汉王朝又被他和宦官外戚玩的支离破碎。

而将汉朝彻底打碎,三国时代来临的事情,是董卓进京废帝立新帝,也就是扶持汉献帝刘协。

一个国家的皇帝废立要靠诸侯说了算,这个时候这个国家真正的名存实亡了。董卓这一废立彻底打碎了大汉最后一点希望。同时也给了各路诸侯一个讨伐逆贼的大旗,来实现自己称霸天下的目的。

东汉之所以灭亡,并且允许州郡自治甚至私有化,很大一部分原因在于没钱,上文说到汉灵帝因为国库空虚甚至需要进行买官卖官。

国家打仗是需要钱粮的,抗击天灾,修建工程也是需要钱粮,国库根本拿不出这些中央需要的钱粮,那怎么办,只能下放权力,让地方自治,自己想办法。

为什么到了东汉末期,东汉的财政入不敷出?其主要在于两点。

首先我们要知道,封建王朝的经济政策从来都是重农抑商的,但是这个观点是不全面的的,东汉就不抑商,甚至鼓励商业发展。

根据《后汉书·谭传》所说

“今富商大贾,多放钱货中家子弟,为之保人,趋走与臣仆等勤,收税与封君比入,是以众人慕效,不耕而食,至乃多通侈靡,以淫耳目。今可令诸商贾自相纠告,若非身力所得,皆以臧畀告者。”

也就是说当时东汉商人的利益收入甚至可以比得上有封地的封侯的税收收入。人们当时以经商为荣,社会上有重商的风气。

但是万事万物都有好有坏,重商虽然可以加速商品流通,让百姓富裕起来。同时也造就了一批富商大贾,当财富达到一定程度的时候,就会贿赂官员,想要偷税漏税。

所以碰到了东汉昏庸的统治者,地方上的商税就更不可能流入国库,早就被瓜分干净了。

同时重商也有力的造就了一批有钱的地方豪强,商业大族,在地方上,他们有钱却缺少威望和社会地位。因为就算再重商,社会上也以当官为荣。

所以当诸侯割据的时候,他们就是诸侯的“存钱罐”。为推翻汉朝的统治提供了大量的经济支持。

虽然商业是有力的经济保障,但是封建王朝的经济基础都是建立在小农经济的基础上的,也就是靠农业耕作,收取农业税。毕竟百姓吃饱饭才是社会稳定的基础,百姓只要不饿死天下就乱不起来。

可东汉末期积重难返,土地兼并已经到了富有千亩良田,穷无立锥之地的地步。造成这样的的原因有很多,最主要的有如下几点。

最重要的一点是土地私有化,也就是土地可以进行买卖,这相当于给了世家大族可以巧取豪夺土地的机会,对于古代社会来讲,土地就是最稳定的投资,所有人都认为土地是安身立命的根本,所以土地基本是供不应求的。

其次是税收的不合理,进一步的压榨了广大基层百姓,国家的军事战争,皇帝修建宫殿,每一笔开销都要分到百姓的税负一点,中间还有腐败政治的层层出手,加在百姓身上之后就是一大笔钱。所以在收成不好的年份百姓只能卖地甚至卖儿卖女,世世代代给地主做佃户。

世道的混乱成就思想的春天,当中央统治都不稳定的时候,就是思想百家争鸣之时。汉朝罢黜百家独尊儒术,可以说儒家文化和汉朝一荣俱荣,一损俱损。

汉朝政治上的崩坏对儒家文化是一场绝对的打击,其他文化纷纷冒头。这些文化反过来又成为打垮汉王朝的一根“沉重稻草”。

道家文化,玄学兴起,社会上普遍认可了五行相生理论,并认定了汉室不可兴。就是一个朝代对应一个属性。

秦朝是水德,而汉朝是土德,土克水,所以汉朝应当取代秦朝。当时社会群雄为了自己的利益,纷纷接受了土德不可再兴的认识。好让自己名正言顺的取代汉朝。

其次是世家大族的士族文化根深蒂固,这要从选官制度说起,汉以前是“世卿世禄制”,汉代则是“察举制”。

察举制就是由地方官员向上面报告出品行优良,有能力的读书人去当官。但是仔细想想当时那个年代,什么人能读书?世家大族。

当官的又会保举谁做官,当然是同样家族里有大官的世家,以此来增加人脉。

最重要的官职和领域往往被少数氏族所垄断,当权的全都是“自己人”,个人出身背景对于仕途的影响,远超于他本身的能力和才华,社会上下层处于一个封闭的状态。

所以,久而久之,世家大族的势力更加强盛,可以说是上层无寒门下层无贵族。这样的士族文化培养出的子弟天生就自然优越。在这样一个礼乐崩坏,中央不稳的情况,怎么可能会效忠于汉王朝那?

举个最著名的例子,河北袁术,袁氏家族四世三公,家门显赫,所以他在找到传国玉玺之后立马登基称帝,野心昭然。

所以在这种士族文化的影响下,贵族子弟有钱有粮有威望,怎么可能甘心效忠中央呢?

同时因为社会阶层的长期封闭,寒门子弟更希望自己跟一位“明主”搏一搏翻身的机会,汉末乱世的出现给了寒门子弟社会阶层跨越的曙光,所以全部的人才都走向了汉朝的对立面。

以史为鉴,可以明得失。东汉末年的黄巾起义,之后的“废史立牧”,都标志着这个统一的中央集权国家走向灭亡,走向割裂。

汉王朝留下了一个州郡私有化,和世家大族的“烂摊子”给后继的统治者。曹操给出的答卷是武力统一,将私有的州郡用武力重新收回到他的统治之下,对世家大族进行分化引导。

同时历史的发展是由各种因素多方面共同造成的,我们看待问题要具体深入的研究更深层的原因,不能单单只看到表面问题。

一场尖锐的战争之下,隐藏的是政治的腐败买卖官爵,隐藏的是农民无立足之地的艰难,隐藏的是世家大族的垄断朝堂。

参考资料:

《太平御览》

《汉书》

《后汉书》

《三国志》