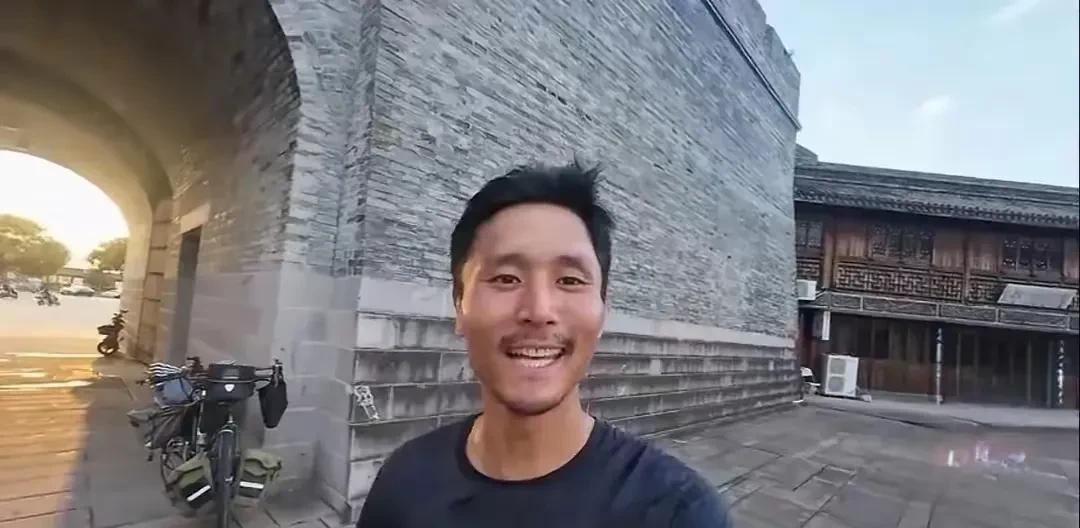

清晨七点的318国道,晨雾尚未散尽。旅行博主刘伟元将运动相机固定在自行车把手上,对着镜头露出标志性的憨厚笑容:"今天要翻越海拔5008米的东达山,听说山顶的经幡会说话。"这个画面在2025年3月22日的复出视频中,收获了超过200万次播放。但比骑行壮举更引发热议的,是他在视频结尾那句看似平淡的独白:"原来成功就是活成自己讨厌的反面。"

在浙江宁波某工业区,26岁的李想正在打包直播设备。三年前他辞去模具厂主管职位,成为全职旅行博主。"看了刘伟元的视频,突然觉得流水线上的质检合格章像监狱的探视窗。"这个毕业于机械自动化专业的年轻人,如今带着3万粉丝在川藏线上流浪。据《2023中国自由职业者发展报告》显示,像李想这样的数字游民,全国已突破800万人,年均增长率达37%。

刘伟元的家乡慈溪,这个占据全球60%插座市场份额的"小家电之都",正在经历微妙的价值转向。老一辈创业者们发现,年轻员工不再热衷"三年当组长,五年当厂长"的晋升路径。当地人社局数据显示,2024年应届毕业生自主创业率较五年前提升18%,其中自媒体相关项目占比超过四成。

"我们这代人正在重新定义'成功'。"在杭州MCN机构工作的策划总监王薇说,"传统制造业的'学徒-老板'路径,在Z世代眼中就像过时的操作系统。他们更愿意像刘伟元那样,把人生压缩成无数个15秒的短视频。"

在海拔4658米的业拉山垭口,刘伟元的帐篷被狂风吹得猎猎作响。这个画面出现在他播放量破亿的《怒江72拐》系列中,弹幕里飘过无数"劝退警告"。但正是这种"自虐式"的真实,构成了他与传统旅行博主的本质区别。新媒体研究机构"克劳锐"的分析显示,刘伟元视频的完播率比行业均值高出43%,用户停留时长达到惊人的7分28秒。

这种内容魅力的底层逻辑,暗合了当代青年的集体焦虑。中国社科院2024年《国民心理健康蓝皮书》指出,18-35岁群体中,"意义感缺失"已成为仅次于经济压力的第二大心理困扰。当"内卷""躺平"成为年度热词,刘伟元镜头里那些风雪兼程的画面,意外触发了观众的价值共振。

"他的视频就像当代《西游记》。"文化评论人张默然分析道,"每个险峰都是现实困境的隐喻,每次爆胎都是生活挫折的具象化。观众在云骑行的过程中,完成了一场低成本的精神突围。"

三、破局之路上的荆棘与曙光在成都青旅的公共厨房,25岁的苏晴正在剪辑她的西北骑行vlog。这个曾经的银行柜员,现在全平台粉丝刚过5000。"刘伟元视频下总有人问'怎么变现',其实我们这行早过了野蛮生长期。"她的笔记本贴着便签:今日需完成品牌方要求的3条口播视频。

这折射出自媒体行业的残酷现实。据《2024中国内容生态白皮书》,全职旅行博主中,月收入过万者仅占12.7%,超六成创作者需要兼职维持生计。平台算法不断迭代的背景下,某头部MCN机构的数据显示,账号生命周期中位数已从2021年的14个月缩短至7个月。

但危局中孕育着新机。在刘伟元最新视频的评论区,一个名为"骑行补给站"的众筹项目悄然上线。这个由粉丝发起的分布式支持网络,允许创作者在电子地图上标记需求,附近观众可进行物资支援。项目发起人陈昊说:"我们想构建的不是打赏关系,而是数字游民的互助生态。"

四、重构成功坐标系的可能性在敦煌鸣沙山脚下,刘伟元偶遇了62岁的"银发骑友"老周。这个退休物理教师带着改装的三轮车,已完成环中国骑行的第三圈。"年轻人总问我图什么,"老周对着镜头擦拭眼镜,"我就是想验证下,幸福公式里的变量能不能换成风景里程数。"

这种代际对话揭示了更深层的认知革命。北京大学光华管理学院最新研究显示,00后求职者将"工作自主性"的权重,首次超过了"薪酬福利"。当"三十而立"的传统框架遭遇"终身探索"的新型人生观,刘伟元式的生存样本,正在重塑主流社会的价值标尺。

"成功不该是统一格式的压缩包。"人类学教授林语在最新著作中写道,"当骑行者把车辙印在未知道路,他们实际上是在为整个时代绘制新的等高线。"这种非典型成功学的真正价值,或许不在于复制某个博主的轨迹,而在于证明了人生选项的多样性。

结语夜幕降临时,刘伟元常会打开粉丝寄来的明信片。最新的一张来自毛里求斯,上面写着:"看完你的视频,我辞去了投行工作,现在是个海洋保育志愿者。"这张跨越印度洋的卡片,仿佛是这个时代的精神切片——当越来越多人选择跳出既定轨道,成功正在从名词变为动词。

我们不必神话任何人的选择,但应该尊重每个认真的生命样本。正如刘伟元在最新视频里说的:"山路没有对错,只有向前和掉头。而真正的勇士,是明知道可能滚落山崖,依然选择相信下一个弯道会有光。"在这个充满不确定性的时代,或许我们都需要这样的勇气,来重写属于自己的成功方程式。