翻开一本小说,习惯性的不先看评论,害怕自己因为评论丧失自己的判断,左右了自己的想法。韩江的《少年来了》不论内容、题材,以致于作者的呈现手法,早已跳脱我的评断的范畴,而独立于世人的眼前。告诉我们:一个新的时代的来临是时光的巨轮相互倾轧、碰撞而产生的。在新时代来临之前,那些碰撞、倾轧,是时代的泪水,更是青少年们血汗所铸就的。

去年的诺贝尔文学奖得主、韩国作家韩江的《少年来了》以很轻、很柔、很细、很节制、几乎像是散文的方式,借由几位虚构的角色还原光州事件的真实情境、心境与体验,以及长远的影响。孩子们死了,但韩江所讲的是他们在世时的青春与天真。

在历史事件的面前,人们总显得如此渺小。小到对于当权者、社会的现况是有许多的无能为力,但是在这样的无能无力面前,却又能够以小小的意志、尽自己的力量奋不顾身的抵抗,成就伟大的自由,是何其的不容易。而我,既不是当事者,甚至连旁观者都称不上,在读此书之时,一直盘旋在我心中的疑惑是:我该以何种角度看待这本书,又该如何解读这本书?

正如作者在自述中说的,“他们从一开始就不想成为牺牲者,所以才会选择留守在那里。”没有人想过这个国家会如此残忍地对待自己的公民。

“少年来了”让我不禁思索这名“少年”是谁?他又因什么事而“来”?

少年是东浩,是故事开端叙事者,长相犹如路人般不起眼,是再常见不过的中学生,他亦是光州事变的见证者,追求民主下的牺牲者。曾经参与光州事变的学生们,都是某种形式上的“东浩”,或许后人不会特别记住谁,历史会明正地将他们记得。除了东浩,与其因救援受伤者而有交集的女高中生恩淑、年轻裁缝善珠、具备领导风范的大学生振秀、东浩的家人,将事变全貌拼凑出了大概。

《少年来了》描述这些孩子的日常。不只描述他们怎么死的,更描述他们怎么活的。他们原本也就是普通的青少年,有点天真,有点浪漫。他们不知道真实世界的残酷(可能连他们的父母都没想到),但他们的力量正是来自那样的天真与浪漫。

全书七章。前六章是六个角色的故事,最后一章是作者自述。六个角色中,五个是青年,最后一个是其中一位青年的母亲。青年的部分情绪都很节制,但是逐渐升温。到母亲色角才爆发。

女性的故事,第三章恩淑与第五章善珠(尤其遭遇工运与光州事件双重苦难的善珠的故事),以及最后一章东浩的母亲的故事,依然是这本书的主轴与焦点。

人称的使用也很巧妙。第一、第二与第三人称都有。

最困难的角色(东浩与善珠),都是第二人称的“你”。这是一个想要写自己但是第一人称太痛苦时会用的人称,跳出来看自己、跟自己对话、疗愈自己。

正戴与振秀两位青年男性,以及东浩的母亲,都是第一人称。那是直接的对抗与承担。恩淑是第三人称,读者从旁观者的视角感受她的遭遇,一如她自己都难以理解为什么会被如此对待。

韩江温柔地带着我们重返1980年的光州,重新体验当时的一切,又带我们回到当下。

And death shall have no dominion.死亡将不再主宰。

当然也提醒我们,事件或许结束了,创伤是持续的。就像她在尾声中说的:

“那段经历就像是一场核灾,附着在骨头与肌肉里的放射性物质,存留在我们的体内数十年,并且让我们的染色体变形,将细胞变成癌症来攻击我们的性命。就算死后火化后只剩下白骨,那些残留物也不会消失。”

人的尊严何在?珍贵的肉身,高贵的灵魂,还是那崇高的理想?《少年来了》并没从大叙述中出发,故意删去背景,以微观视觉,直面少年们目视的一切,反映出他们最残酷的体验,不论在抗争现场,牢狱中或死后游魂,韩江都以温婉而抽离的笔触描绘,当肉身在受难,抽离反而更撕心裂肺。

在现场中,抗争者看到的比我们想像都少,偶然间加入市民军的少年们,不知外界音讯,不见热血抵抗或豪情壮语,只有血肉模糊的惨烈处境。第一章东浩在尚武馆看见的,是一方被任意宰杀,无力挽救,只能在灰暗荒谬的烛光中,记录一具具遗体的腐烂发胀,平静而绝望等屠夫到来,没有热血反抗的余地,屠刀斩下,其死亡了无声色,不明不白,卑贱得连投降资格都没有,最后成为被记录的遗体。

第二章韩江以首批死者正戴出发,虚构出关于灵魂去向的故事,韩江笔下连灵魂都不自由,没有死后的神话传说,不见天堂与地狱的审判,灵魂只是依附着肉体可有可无的烟雾,看着被乱葬的遗体无能为力,只能紧抓着肉身努力追忆,维持与现世的联系,死者从不作声灵魂亦然,静待消失一瞬,就是死者下场。死亡没有地狱,人间却造出地狱留给生者与东浩萍水相逢的幸存者们,活得比死亡更绝望。振秀与善珠,两位幸存者饱受酷刑,印上赤匪罪名承受着杀灭人性的迫害,一切折磨羞辱,只为抹杀仅有的尊严,他们一度珍视的躯体,事后只是死不足惜的肉块,在屠房中化脓发臭。

往后人生中,那些苦难创伤毫无意义,他们活在历史以外,在白色恐怖下,伤痕并不滥情歌赞,只有恐惧长留,只有那牢房,连着指肉的笔及割开下体的木尺长伴余生。他们的伤痕内,是对死者的罪恶愧疚与自我厌恶。

灵与肉失陷时,还有人性的良知与牺牲吗?

“把他们当成牺牲者是我的误会。”

韩江不歌颂牺牲,亦不谴责逃亡,她只述说人们承受的创伤,不论肉身残痛或内心愧疚,述说黑暗如何吞噬灵魂。抗争现场中,理想并不常见,抗争者们未必视死如归,更缺少牺牲的准备,如逃过一劫的恩淑,还有错失救子机会的东浩母亲,并不期待死亡能带来甚么,这些无谓牺牲绝不在胜利的愿景之上,甚至胜利只是空想,留守到天亮期望奇迹发生。

他们连枪都不愿开,没有反抗余地,只因良心乍现而参与,这异于禽兽者的人性几希之处,难敌绝望的煎熬。漫长的抗争中,直面死亡的恐惧,他们还需面对人性的脆弱与退缩,良知只是可恶东西,把和平者带上战场,当军人打开道厅的门格杀勿论,我们都是待宰的肉。

韩江因而对人性充满疑问,如果我们要歌颂人性的良知,就不得不直面那绝对黑暗的丑陋面,我们想以平庸的邪恶去应对,但面对受奖赏下进行残暴行为,军人们竟流露出杀意的喜悦,这些快感来自单纯的凌虐,这竟亦是人异于禽兽之人性。

用诗意书写《素食者》中植物化的人后,韩江以宛若梦境的文字,描述现实无法逆转的残酷,有时进入回忆,有时瞰视风景,但最终还是扯回心里那黑色的一块,那是韩国政治中的创伤与人性,无法被诗化,即使如恩淑所看戏剧那样,将败亡的抗争无声地诗化,即使那成为一场庄严的悼亡曲,我们还得面对每个人心中,人性光暗相映,善恶对立而相依的问题。

天使与魔鬼本来都是来自天国,没有纯粹的邪恶,所有善恶与暴力,都源自某种理想的尊严,小部份牺牲,是为追求人类的远大未来。日本以大东亚共荣为名残杀东亚,为了终止战争,原子弹投下日本;为了部族或种族的壮大,出现纳粹主义,红色高棉与卢旺达大屠杀等。以至《少年来了》的光州事件,都是为了实现统一,全斗焕之所以真诚无疚地编写回忆录,极权暴政的起因是维持着国家的尊严。

第二章“黑色气息”中,罕见地以正戴、亡魂的角度描绘死后世界。书中对死亡的想象,早在东浩记录遗体时,已经反复提问灵魂存在的可能性:

摆放在尚武馆里的那些人,他们的灵魂会不会也像鸟一样早已飞走?饱受惊吓的那些鸟儿都飞去了哪里?无论如何,你觉得应该都不会像很久以前为了吃复活节蛋而和朋友一起去教会时听到的那样,说飞到天国或地狱等另一个世界去,也觉得不可能像恐怖历史剧里演的那样,穿着白衣、头发凌乱地漫步在大雾之中。

可惜的是,在韩江笔下,鬼魂从不如东浩想象中那般唯美,没有天堂和地狱的宗教寄托,也没有可以向仇人报复的白衣恶灵。亡魂正戴被肉体束缚,无法自由行动,只能直视自己的尸体逐渐腐烂,招来牛蝇、苍蝇围绕,生出白色蛆虫。即便身死之后,依然有无尽的痛苦延续,冷酷得没有半点温暖。

“这座人塔俨然就成了一具有着数十只脚的巨型野兽尸体。”

正戴发现,身边有许多和他一样被杀害者的灵魂,但彼此却无法看见对方,

“可见‘我们黄泉再见’这句话根本不成立。”

鬼魂没有手、没有脚、没有脸,也没有舌头,除了默默无言地靠近彼此,根本无法交流,只能感受到大家都是“可怕无助、痛苦万分”的存在。

相比“光州事件”发生之前,正戴的姐姐正美,在打工之余,还向东浩借了教科书,希望将来可以重新读书。无数少男少女,满怀希望与可能,却被活生生扼杀了未来。正戴强烈地控诉——这本小说中少见的、对当权者直接的质问:

“我想要飞向他们,质问他们,到底为何要杀我、杀我姐姐,以及他们是如何杀害她的。”

当正戴以为,随着军人放火焚烧尸体,他终于能摆脱肉体的束缚,自由飞往任何地方,却发现自己哪儿也去不了——暗示着连最后的尘世存在都终将消散。这种虚无而现实的死亡想象,甚至不给人半点安慰,迫使读者直面这个庞大而幽暗的终结。

“我还听说,当初被派去参加越战的韩国军队,把当地的女子、孩童和老人聚集到乡村的村民会馆里,放火将他们全部烧死。那时,就是因为有人做了这些事后得到了奖赏,所以戒严军里某些军人,才会带着越战时期的记忆,来屠杀我们。”

小说第四章中,那个与振秀一起坐牢的“我”,经历长时间的非人待遇,出狱后每天都在与自杀的念头对抗,向我们所有读者提出了一个问题:

“这么多历史血腥事件,是否说明残忍才是人类的本质?”

在只有今生今世的死亡观里,如此巨大数量的生命被恶意“消灭”,加重了这个提问的压迫感,让我们不忍、让我们同情,也让我们更加希望坚持些什么,维护些什么,以证明——人类不止于此般可怖。

四十三岁的善珠,在梦中不断自杀,梦见自己身穿厚重盔甲,走上高楼阳台,一跃而下,却未能死去,只好重复同样的行为,像恐怖电影里的情节。即便如此,她仍然在心中呐喊——

“千万不能死。”

死亡意味着失去一切,什么也不复存在......

因此,千万不能死。

东浩目睹正戴中枪身亡,而他什么都做不了,“我绝不会原谅任何人,包括我自己。”这种无法拯救他人的自责,化成书中生者共有的内疚感。曾经,恩淑是“温柔地悄悄走来,把手轻放在你肩上”的体贴;曾经,善珠是“从远处就用清亮嗓音高喊你的名字”的女子。但“光州事件”之后,她们再也不一样了。

恩淑

她在熟悉的耻辱感中回想着那些死者,他们应该都不会再感到饥饿了吧,因为人生已化为乌有;但对她而言,因为还有未完的人生,所以仍然会感到饥饿。过去五年来不断折磨她的,正是这一点——她仍然会有食欲。

恩淑因参与敏感的出版事务,被黑警连打七记耳光,脸颊肿胀火辣作痛,象征着具体的屈辱,也剥夺了她作为一个人的正常尊严。肉体的痛苦塑造了记忆与心灵,她不断强调要忘掉一记耳光,实际上却是在诉说着:该如何忘记、如何面对切身的伤痛?当连烤肉、煎鱼的气味都会让她想起尸体的恶臭,那种对过去、对现在、对身而为人的饥饿感——“忘掉第七记耳光的日子不会到来。”

善珠

有人拿一把三十公分的木尺不断往你的子宫里来回钻数十次,说得出口吗?有人用步枪的枪托肆意妄为地撑开你的子宫入口,说得出口吗?他们将下半身血流不止导致昏厥的你,带去国军总医院输血,说得出口吗?下体出血持续了两年,血凝块堵塞输卵管,医生宣布你终生不孕,说得出口吗?你已经无法再与他人——尤其是男人——有所接触,说得出口吗?

他人恶意施加的肉体创伤,必然带来心灵的苦痛。善珠在“光州事件”中因手持武器而被额外虐待,国家政权对女性身体的暴力,使她终生不孕,最终独居一生。当研究者请求她录音记录自己的经历时,她再三挣扎,并非理性地否认这件事毫无意义,而是情感上“说不出口”。

生者如何面对幸存者的内疚?又该如何处理身体与心灵的伤口?以何种态度继续活下去?这些问题不仅是他们的课题,也可能是我们必须解决的人生课题。

振秀

让我们来告诉你们,当初在那里挥舞着国旗、齐唱着国歌是多么愚蠢的一件事;让我们来帮你们证明,现在这肮脏发臭、伤口溃烂、像野兽一样饥肠辘辘的身体,才是真正的你们。

“光州事件”最后,振秀留守道厅,看着东浩最终高举双手,被军人扫射身亡,埋下了他自杀的种子。振秀的外形较为阴柔,黑警曾对他实施性虐待,“黑蚁爬满了他的身体,他的胯下”;他们用黑色圆珠笔反复插进犯人的指缝,并“使劲地往更深处扭转”。

《1984》式的身心折磨、饥饿、缺水、狭窄的牢房、殴打、羞辱……直到他们出狱后,仍然会头痛、牙痛、失眠,甚至精神失常。这些经历化作梦魇,除了死亡,始终没有能摆脱的一天。

东浩的母亲

大家准备离开时,彼此紧握双手,感受那冰冷的肌肤……我们互相牵着像稻草人一样空虚的手,互相抚摸着像稻草人般的背,注视着彼此的脸。我的面孔一片空洞,双眼无神,互道晚安并相约明日再见。

少年,总是走在抗争的最前线,来了又走。韩国政治事件留下的家族创伤,《少年来了》在最后一章将东浩母亲的痛苦展现得淋漓尽致。她并未投身抗争,却因此成为骨肉至亲生死永隔、“白发人送黑发人”悲剧的主角。

她在幻想中似乎看到儿子的背影,生命中永远缺少那份温热的期盼、喜悦和忧虑。那种不由自主的寒冷,使她渴望阳光。受难者家属的团体——东浩母亲加入了互助组织,争取正义,却再次遭受政权的暴力对待。这些母亲的形象,书中最悲情的。

《少年来了》不是一本令人读后振奋的小说

然而,在韩江的笔下,“光州事件”未曾展现出任何希望,可能什么都没有,只有虚无。或者,用一句老套的话来说,这是黎明到来前最黑暗的阶段。当时的经历者,又有谁敢断言未来会有更好的明天?又有谁能确信等待不会变成一场《等待戈多》式的悲剧?

在你死后,我没能为你举行葬礼,导致我的人生成了一场葬礼。就在你被防水布包裹、被垃圾车载走,在无法原谅的水柱从喷泉中喷涌而出之后,到处都亮起了寺院的灯火。

恩淑从政审处领回那份被删改得满是黑色墨水、沉重如铅块的剧作,流着泪交还给作者,认为剧本已被毁掉,无法出版。而剧作家却轻描淡写地回应:“没关系,首映照常进行。”

首映当晚,演员们没有一句台词,只有象征痛苦与死亡的肢体语言。他们张嘴默诵,而唯有恩淑,因已读过剧本,得以听见无声之中的对白。

她没有擦去盈满眼眶的泪水,只是睁大双眼,目不转睛地凝视着默诵台词的少年面孔。

有些事,唯有活在此时此刻的生者与见证者,才能看穿指鹿为马背后的真相,才能听见沉默中的呐喊,才能从零碎的线索中拼凑出完整的故事。

一切都从那个少年被子弹贯穿的瞬间开始。

我们拥有这份记忆的能力,也就承担了活下去的责任。承载痛苦,是一种权利。正因为痛苦,我们更要目不转睛地铭记曾经发生的一切。

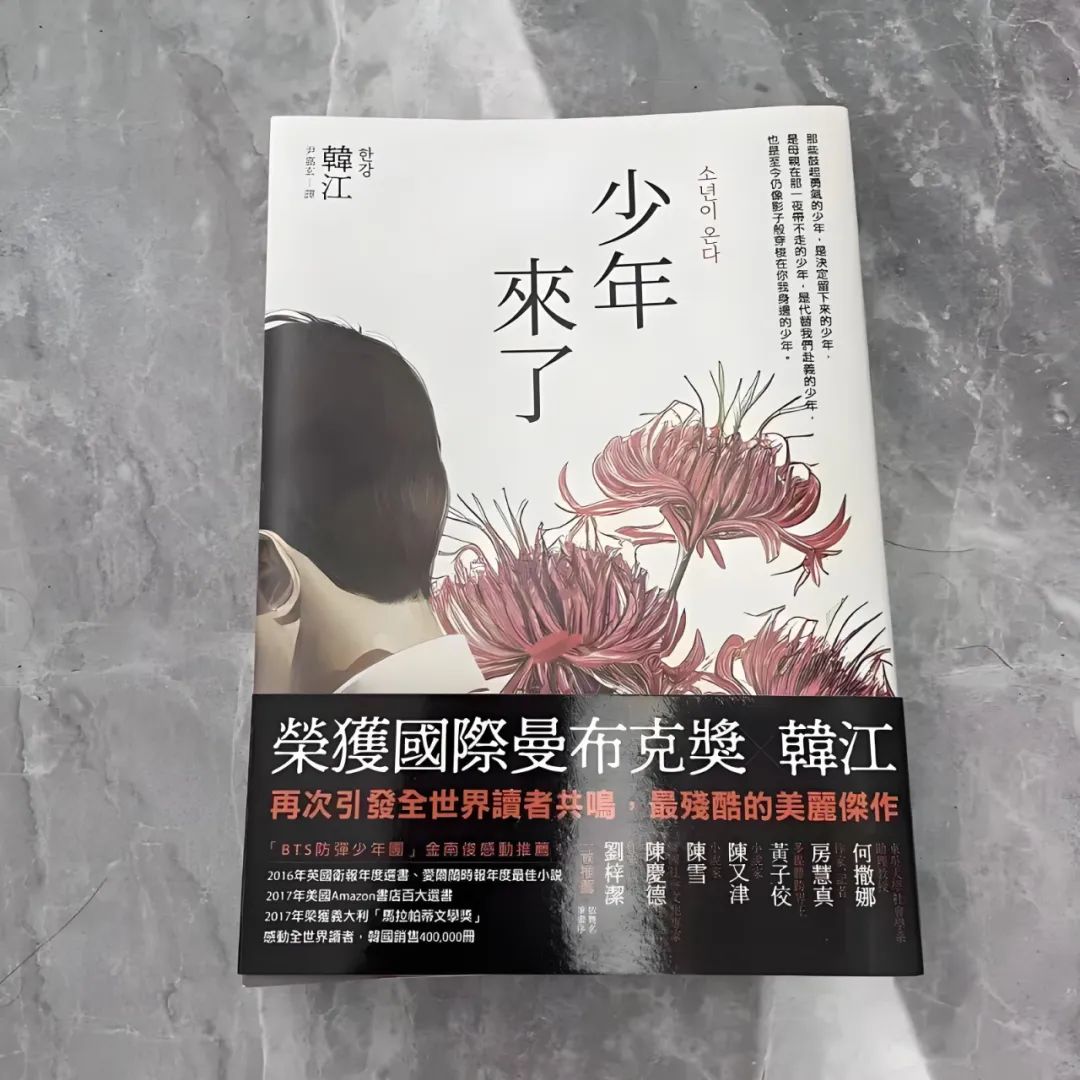

韩江

(韩语:한강;1970年11月27日—),韩国作家,作品以小说为主。2016年以长篇小说《素食者》获得国际布克奖。2024年获得诺贝尔文学奖,成为获得诺贝尔奖的首位韩国作家和首位亚洲女性作家。朴槿惠执政期间(2013年-2017年),韩江因描写韩国军方在光州暴力镇压的《少年来了》等作品而被政府列入文化艺术界黑名单。