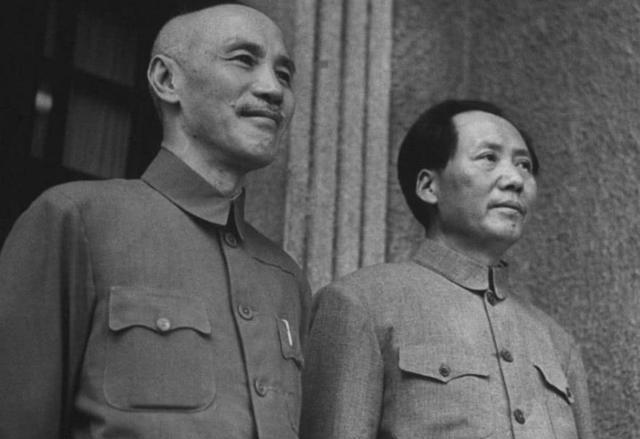

1945年,在毛泽东于重庆进行和平谈判之际,其诗作《沁园春·雪》首次面世,该作品在重庆引起了巨大反响,犹如巨浪冲击岸边,激起层层白雪般的广泛讨论。

蒋介石心有不甘,随即指示宣传部门组织会议,邀请国内诸多著名作家、学者及诗人,凡具备诗词创作能力者,均参与创作与《沁园春·雪》相应的和词,意图在文采上超越毛主席。

根据当前可获取的信息,蒋介石的目标显然未能实现。1984年,台南神学院的一位教授在其著作《税项探讨》中,提及因《沁园春·雪》所引发的文化争端时,直言不讳地指出:“国民党成员虽众,但他们仅限于暴力手段、逮捕行动以及贪污腐败,即便是其中的文人,也不过是撰写陈词滥调的党八股,属于迂腐文官和依附性的学者。到了关键时刻,他们竟连一首能与‘毛泽东水平’相媲美的《沁园春》都无法创作出来!”

那么,过去在重庆究竟发生了哪些事情?

【一词惊起千重浪】

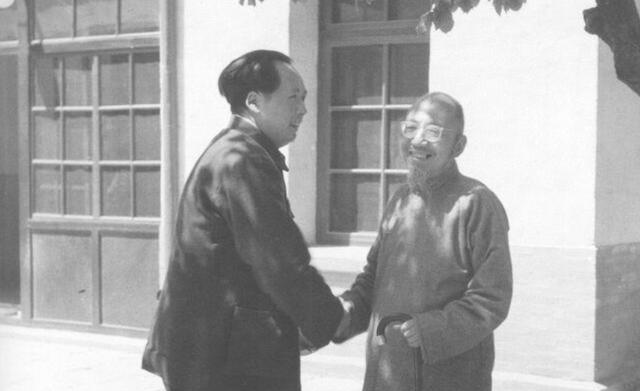

1945年8月28日,应蒋介石之邀,毛泽东从延安抵达重庆。到了9月6日早晨,在重庆小龙坎大石坝地区,毛泽东将亲笔书写的《沁园春·雪》赠予了其书法导师孙俍工。当日中午,于右任邀请毛泽东至其家中用餐,席间二人深入讨论了这首词,不过这次交流并未留下文字记录,算是将这份作品赠予了老朋友作为收藏。

当日下午,毛泽东主席前往重庆市沙坪坝区津南村10号,与旧友柳亚子重逢。两位文人相聚,虽初次在此地会面,却迅速拉近了距离,交流甚笃,彼此感受深刻。

柳亚子与毛主席早在19年前于广州便已结识。时光荏苒,如今两人在渝州再次相遇。柳亚子感慨万千,随即提笔写下诗句:“离羊城别十九载,渝州重逢乐开怀。”以此表达重逢的喜悦,并邀请毛主席即兴赋诗一首。

遇到老友重逢,毛主席觉得不赠以诗词似有不妥,但鉴于当前事务繁多,他最终择定将昔日所作《沁园春·雪》赠予柳亚子。随后,毛主席在重庆第十八集团军办事处的信笺上,亲笔誊写了一遍《沁园春·雪》送给柳亚子,并简短留言:“初抵陕北,目睹雪景,曾创作一词。”

对毛主席而言,他的词与附言显得随意自然,但在柳亚子眼中,却意义非凡。柳亚子向友人感慨道:“如此气势磅礴的词作,恐怕唯有毛泽东方能创作!”正因如此,柳亚子萌生了将该词公之于众的念头。

11月上旬,柳亚子借助在报社工作的友人,于报纸上刊登了自己的应和之作《沁园春·雪》的和词,然而并未附上原作。换言之,柳亚子仅表明这是依照毛泽东同志的《沁园春·雪》所作的和词,但此举引发了广泛的好奇,原作究竟何在?

原诗词尚未露面,而和作首先刊登在了报纸上。这一时刻,人们的情感颇为复杂,显然他们对毛主席的诗词怀有深切的期待。众人渴望一睹为快,但眼下唯一可及的,仅是柳亚子所持有的手稿副本。

这首诗词笔力雄健,风格豪迈,非同凡响,宛如一股强烈冲击,在重庆文艺圈激起了波澜。

事实上,该词作并非首次亮相于重庆,早先毛主席与于右任在一次宴会上便已提及,且于右任赞誉其“气势恢宏,跨越千古”。然而,它当时并未广泛流传于民众之中。那么,为何它在公开发表后能够迅速引起巨大反响?

尽管关于毛泽东主席具体何时将这首词赠予柳亚子的时间存在不同说法,但可以确定的是,这首词在当年的重庆广受欢迎,其风靡程度无可争议。

作者认为,毛泽东的这首诗词能够产生巨大影响,主要原因有两个。

首要之事是,重庆民众深感意外,毛泽东竟能创作出如此词作。

自井冈山时期起,蒋介石便屡次调集重兵,意图“清除”红军力量。他不仅如此,还四处散布谣言,诋毁共产党形象,甚至将毛主席污蔑为“匪首”。因此,重庆民众对蒋介石的这些言论始终保持了一种审慎和不信任的态度。

现今,《沁园春·雪》的公开问世,恰好印证了这一点:如此恢弘大气、震撼人心的诗作,竟源自毛泽东的笔下。诗词中流露的自信与壮阔,足以证明蒋介石对共产党的诽谤实属有意为之。

重庆民众深感意外,共产党的领导者竟展现出非凡的智慧与胆识,试问蒋介石先生,您能否做到这一点?

首要因素在于该词的创作背景。其次,这一背景深深触动了众多国人的心弦,使他们深刻体会到共产党战士多年来的艰辛历程。

【这首千古名词是如何写出来的?】

毛泽东在致柳亚子的信件中提到,他初抵陕北时,目睹大雪纷飞,由此灵感迸发,创作了一阕词。经核查确认,这阕词即为《沁园春·雪》。

1936年2月初的某一天,毛泽东带领抗日先遣队横渡黄河,途中经过陕西清涧县的袁家沟村时,恰逢一场罕见的大雪。整个西北地区被白雪覆盖,一片茫茫。毛泽东立于山岭之上,望着这广阔无垠、白雪皑皑的壮丽山河,回想起过去十年间所历经的曲折与挑战,心中立刻构思出了这首词作。

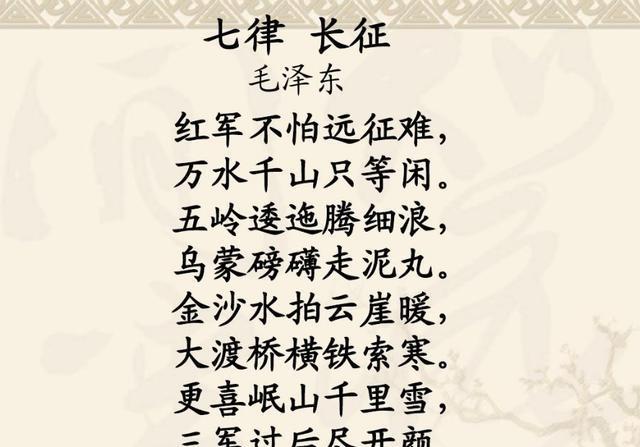

让我们再次审视整首词的内容:

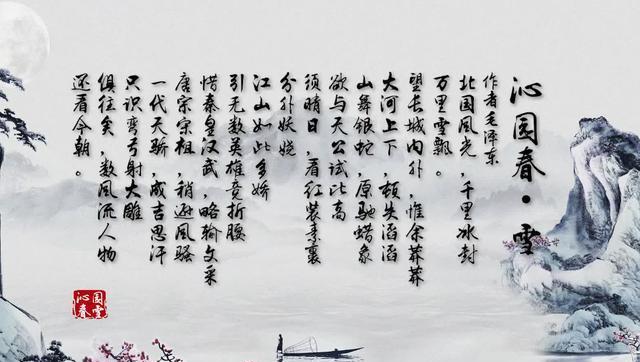

《江山颂·冬》北国风光,万里雪飘覆大地。望长城内外,银装素裹满视野。山河如此壮丽,引无数英雄竞评说。往昔岁月,豪杰辈出,论功过谁最卓越。秦皇汉武,略地封疆展雄图。唐宗宋祖,文采武功亦曾著。一代天骄,成吉思汗,驰骋欧亚震四方。俱往矣,数当代英豪,还看今朝奋斗者。

北方景色壮丽,广阔地域被冰雪覆盖,雪花漫天飞舞。看长城延展之处,只见茫茫一片;大河上下流动之地,瞬间失去波涛汹涌。山峦似银蛇舞动,高原如白象奔跑,仿佛要与天空争高。等到晴天时,观赏那白雪覆盖下点缀着红装的景致,格外美丽动人。

大地风光壮丽,让众多豪杰倾心向往。叹秦始皇汉武帝,稍欠文化修养;唐太宗宋太祖,文采稍有不足。那位草原霸主成吉思汗,仅擅长骑马射箭。过往的英雄们皆已成历史,论当今杰出之士,且看现代社会。

据史料记载,当毛泽东首次向孙俍工展示这首词时,孙俍工首先着眼于书法艺术,评价道:“润之身处战乱,政务繁忙,仍能抽空研习书法,实属不易。”接着,他详细阅读整首词后,赞叹说:“书法与诗词相互映衬,气势磅礴,独具一格,实在令人钦佩!”

柳亚子对毛泽东的《沁园春·雪》评价极高,他指出:“毛泽东的这首词,我认为堪称历史佳作,即便是苏轼、辛弃疾这样的文学大家,也难以企及,更不用说南唐的短调与南宋的长调了。”

简而言之,毛主席的这首词堪称旷世之作,即便与宋代著名词人如苏东坡、辛弃疾相较,亦能位列其上。这样的评价,无疑已将这首词置于极高的地位。

探究这首词的独特魅力所在,首要任务是理解,在毛泽东创作这首词之前,红军所历经的种种。

自1927年起,青年时期的毛泽东发动了秋收起义,特别是在他引领农民武装登上井冈山之后,蒋介石便屡次调遣数十万兵力,意图围攻并消灭这股力量。面对重压,毛泽东指挥红军进行了多次反击,每一次都成功抵御了敌人的进攻。在这个过程中,红军付出了巨大的努力与牺牲。

直至1934年,鉴于国民党军队的连续逼近,红军决定改变策略,启动了大规模的战略撤退,踏上了长达两万五千里的长征之路。在这漫长的旅途中,红军翻越了巍峨的雪山,穿越了茫茫的草地,无数英勇的战士为此献出了生命。

其中的艰难困苦,难以言表,或许可以从毛泽东的另一首作品《长征》中略见一斑。诗中“金沙江水拍打着陡峭的崖壁,带来一丝暖意;大渡河上铁索桥横,寒气逼人”,这两句便深刻反映了战士们所经历的困苦。

确实,毛泽东主席引领红军书写了中华民族的非凡壮举。对毛泽东而言,也对所有参与其中的战士们而言,那段十年历程充满了生死考验。

当前,历经重重磨难,红军将士克服了无数艰难险阻,最终成功在陕北会合,为战场迎来了新的转机。这一壮举,恰如那句所言:“大军汇聚,皆是喜悦之颜。”

这种深沉的情感促使毛主席将内心的所有悲伤与欢乐都凝聚在这首词里。

值得注意的是,毛泽东的这首诗词,前半段主要描绘了自然风景,而后半段则转向了古代帝王的议论。毛泽东开篇便用了一个“叹”字,叹即感叹之意。

简而言之,中国历经数千年的封建统治时期,这五位君主尽管各自统领一方,堪称一代帝王,然而他们在文学方面的造诣却稍显不足。换言之,他们主要擅长政治手腕,而在文学才华上则有所欠缺。

这表明,毛泽东评判古代君主的一个关键准则,在于他们是否具备文学才能。换言之,即能否以文化修养辅助政治军事。这再次体现了毛泽东的一种自信气质。

回忆往昔,毛泽东曾担任过国民党的代理宣传部长职务,而蒋介石则是黄埔军校的掌舵人,一人擅长文字,另一人则以军事见长。岁月流转,毛泽东不仅指挥红军取得了多次战斗的胜利,还撰写了多篇战略性的文章,赢得了红军战士的广泛赞誉。

因此,在之后的日子里,当蒋介石读到这首词时,他深感惊讶,认为毛泽东的这首词透露出一种君主的气质。紧接着,他迅速组织人员,着手对这首词进行批判。

在重庆期间,恰逢国共谈判的重要阶段,对蒋介石而言,那首词所引起的广泛议论,无疑对他不利。因此,他采取了一系列应对措施。

【蒋介石心服口服】

毛泽东的诗篇在重庆引起广泛反响后,载有《沁园春·雪》的报纸也按时送到了蒋介石的办公桌上。

蒋介石阅毕,心中震撼难平,感到头脑昏沉。宋美龄见状,出言宽慰道,不过是一首诗词而已。蒋介石却摆了摆手:“这首诗词中蕴含的气势,实在过于磅礴。”

接着,他立刻召来了他的专属文案撰写人,即陈布雷。

陈布雷能担任蒋介石“重要文书”的角色,离不开他在20世纪20年代于上海发表的一系列杰出文章。那时,陈布雷在上海撰写各类评论,获得了广泛影响。连孙中山先生也对他所办的报纸给予了肯定。

国共两党携手共进,发动北伐之际,蒋介石对陈布雷的才干颇为赞赏,遂派遣邵力子前往,意在邀请陈布雷至其麾下效力,共襄大举。

多年来,陈布雷为蒋介石撰写了大量评论文章,其中最具代表性的工作是参与编纂《西安半月纪实》等著作,其文字功底得到了充分展现。他通过文字为蒋介石发声,所撰写的评论不仅内容丰富,而且条理清晰,展现出他卓越的文学素养。在《西安半月纪实》等作品中,他运用精准的语言,详细记录了相关事件,使得读者能够全面了解事情的来龙去脉。综上所述,陈布雷的文学才能是毋庸置疑的,他在文字表达方面的造诣颇深。

当前,蒋介石将毛泽东所作的《沁园春·雪》置于案头,指示陈布雷创作一首相应的和诗,并特别强调,其内容与质量需超越毛泽东之作,务必展现更胜一筹的才情。

陈布雷才华横溢,被誉为杰出的文案高手,然而面对毛泽东的这首词,他却迟迟未能提笔回应。蒋介石询问他:“依你看,这首词真的是出自毛泽东之手吗?”陈布雷回答:“此词气势磅礴,文采斐然,我深知毛泽东自幼研习古典文学,故而推测,这首词很大概率是毛泽东所作。”

面对困境,蒋介石迅速指令国民党宣传部紧急集结,召开会议,并向全国各党部发出号召,征集所有擅长诗词创作的作家、教授、文化研究者及诗人的力量,共同创作《沁园春·雪》的和作,旨在超越原作,压倒其气势。

于是,《沁园春·雪》在重庆引发了广泛热议,处处皆闻《沁园春·雪》之声。在蒋介石的授意之下,国民党的文人群体费尽心力,四处搜罗词句,尽管他们苦思冥想,却终究未能创作出一首足以媲美的诗作。

恰在此时,拥护毛泽东的学者与文人开始在各类报刊上刊登他的《沁园春·雪》及其他诗词,以此声援毛泽东,随之,一场文化领域的较量悄然展开。

据史料所述,王若飞曾将从重庆发布的多篇《沁园春·雪》词作及相关文章整理收集,并送往延安供毛泽东审阅。

显然,毛泽东主席的诗词源自真情流露,相比之下,国民党方面的一些诗词则显得刻意为之,字里行间弥漫着嫉妒与对抗的气息。

遭遇此类文化领域的激烈交锋,知名文学家郭沫若挺身而出,积极参与其中。同时,晋察冀边区的邓拓,出于对毛主席的崇敬之情,创作了一首《沁园春》词作,以表赞美之意。

让我们分析邓拓所作《沁园春·雪》的后半部分内容:江山如此壮丽,引得无数英雄竞相折腰。他们渴望在这片土地上留下自己的印记,施展抱负与才华。回想往昔,众多豪杰曾在这片天地间叱咤风云,成就一番伟业。秦皇汉武,两位杰出的帝王,他们的功绩被历史铭记。为了疆域的扩张,为了国家的强盛,他们南征北战,不辞辛劳。然而,即便是这样的英雄人物,也难以抵挡住岁月的流逝,最终化作了尘土。再看唐宗宋祖,他们同样在历史的舞台上留下了浓墨重彩的一笔。他们的治国理念,他们的武功文治,都为后世所传颂。但无论他们曾经如何辉煌,也终究成为了过往云烟。至于那风流人物成吉思汗,更是以铁蹄踏遍欧亚大陆,建立了庞大的帝国。他的威名远播,令人敬畏。然而,同样地,他的辉煌也只是历史长河中的一瞬。这些英雄们的故事,虽然已经成为了历史,但他们的精神与事迹,却仍然激励着后人不断前行。

此词通篇洋溢着对毛泽东主席的赞扬之情,末句尤为突出,表达了对中国革命未来前景的坚定信念。

事情发展至此,蒋介石无奈地终止了这场文化较量。他翻阅报纸上的诸多诗词,发现它们非但没有超越毛主席的诗词,反而更加凸显了《沁园春·雪》的壮丽气势。

重庆和谈持续43日后,双方最终达成了《双十协议》,该协议明确了和平建国的大方向。然而,协议墨迹未干,蒋介石便公然违背了《双十协议》,挑起了内战。

然而正义终将战胜邪恶,在毛泽东主席的指引下,中国人民解放军历经三大战略性战役,大幅削弱了国民党军队的主要力量。至1949年4月,人民解放军又发起了渡江行动,成功占领了南京,标志着蒋介石政权的最终崩溃。

【总结】

早在创作这首词的十年之前,毛泽东便已撰写过另一首《沁园春》作品,即《沁园春·长沙》。那时,毛泽东尚属年轻,却已能挥洒笔墨,留下“评论世事,文字激昂,视权贵如粪土”这样的精彩语句,足见其非凡才华。

经过又一个十年的岁月变迁,毛泽东主席再度创作了一首《沁园春》词作。此词彰显了无产阶级那种不断前行、毫不退缩、坚定不移、屡败屡战、勇于战胜困难的乐观主义精神。

而最终所言“当代英杰,且看此时。”这句话既是对当下革命英雄的颂扬,也表达了对自身崇高理想与胸襟的展现。

有人认为,在毛泽东主席的诗歌里,蕴含的不只是他的个人情感,更有一种震撼人心的宏伟魄力,这样的魄力独树一帜,难以复制。他的诗词中流露出的,是一种非凡的气势,无人能及。

确实,审视诗词中描绘的诸多景致,如长城的雄伟、黄河的奔腾、连绵的山脉、广袤的高原,以及对古代帝王将相的独到评价,回顾历史长河中的诗人们,能够兼具如此文笔与磅礴气势的,除了毛泽东同志,恐怕难以找到第二人。

《沁园春·雪》无疑是一部杰出的诗作,其作为经典的价值,在于它能持续为后来者提供深远的启示。可以说,每次品读,都能感受到一股催人奋进的力量在心中涌动。

事实上,《沁园春·雪》背后蕴含的故事颇为丰富。然而,这首毛泽东所作、仅百余字的词作,在当时能激起巨大反响,无疑彰显了毛泽东的才华与卓越。

毛泽东曾指出,他自认为只是一个普通人。然而,在那个充满变革的年代,他凭借敏锐的观察力与卓越的智慧,实现了自我超越,引领中国人民取得了胜利。正因如此,他成为了我们心中伟大的领袖。

当前,时光流逝,伟人已离我们而去,然而,毛主席所留下的精神力量将持续鼓舞我们不断前行。