声明背景

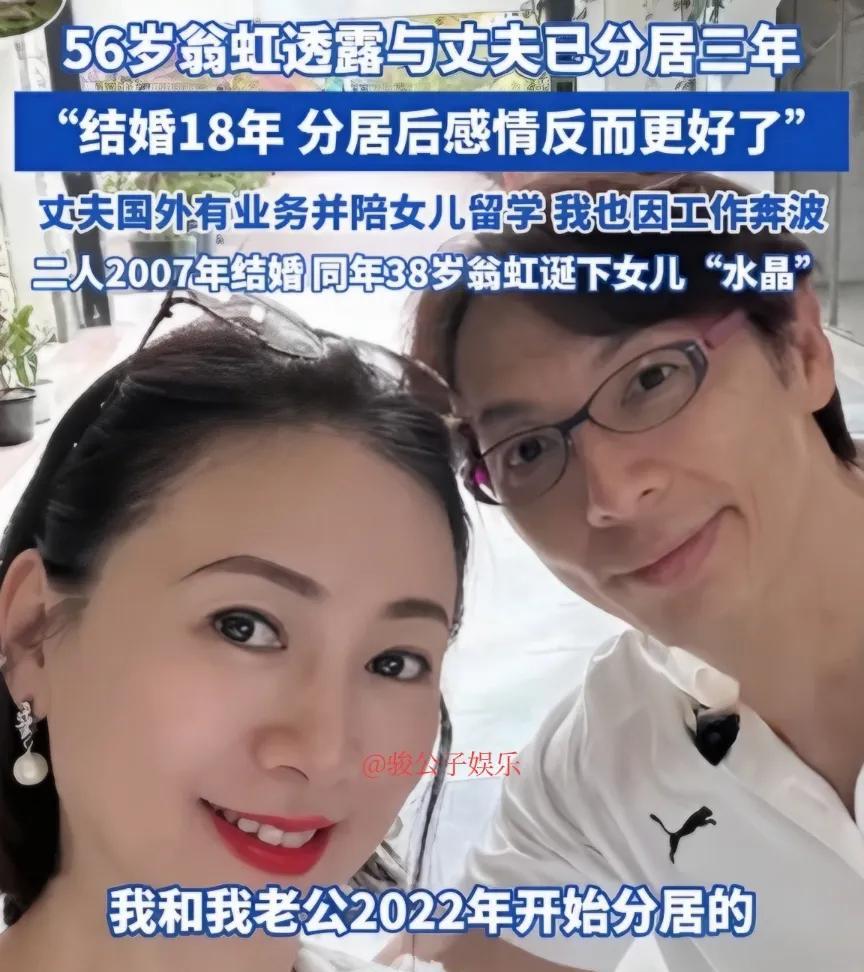

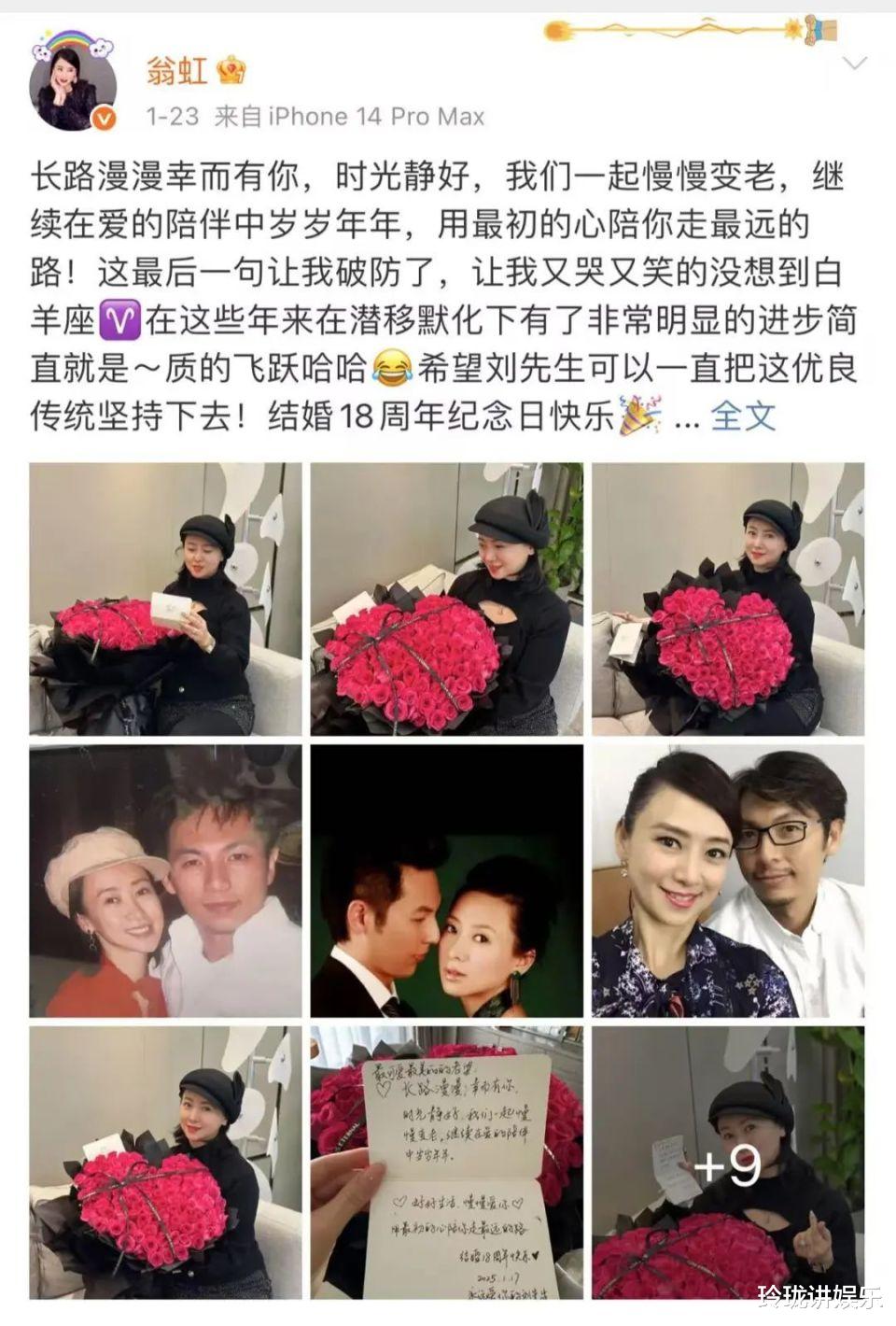

时间节点:2025年1月翁虹庆祝结婚18周年,称丈夫刘冠廷“有质的飞跃”,间接回应分居传闻;近日公开坦言分居已持续三年。

分居动因:女儿赴美留学、丈夫处理海外业务、自身工作流动性强,三方需求促成“地理分隔式婚姻”。

情感表态:引用“小别胜新婚”,强调分居未削弱感情,反提升信任与个人空间。

婚姻历程复盘

第1️⃣段婚姻(2003-2005):与美籍华人伍伟杰闪婚闪离,因文化差异与价值观冲突快速终结。

第2️⃣段婚姻(2012年至今):与刘冠廷再婚,多次公开强调“婚姻需经营”,近年转型独.立女性形象。

舆.论对比:早年因婚姻短暂被质疑“恋爱脑”,如今分居模式获部分网友认可“清醒婚姻观”。

支持派观点

理性分居派:约62%网友认为“分居≠感情破裂”,尤其在跨国婚姻中,分居可平衡事业与家庭(微博投票数据)。

女性赋权解读:部分评论称翁虹“打破传统婚姻绑.架”,以分居实现自我价值与家庭责任共存。

质疑与争议

形.式.主.义婚姻:19%网友质疑“分居是否为逃避亲密关系的托词”,类比此前孙俪邓超“异城分居”引发的“作秀”争议。

传统观念冲突:部分中年群体认为“夫妻应同住共担”,分居被视作“不负责任”(某论.坛热评)。

明星隐私边界讨论

过度曝光争议:粉丝指出翁虹“将私生活作为公.关素材”,对比同期演员陈数“零曝光高口碑”策略。

标签化困境:媒体将其婚姻与“冻龄女.神”“豪门恩怨”等标签捆.绑,削弱事件深.度。

高知女性婚姻模式转型

数据佐证:中国社科院2024年调查显示,一线城市高学历女性选择“分居式婚姻”比例达17%,较2019年增长9%。

核心动因:职业发展(68%)、个人空间需求(53%)、规避冲突(29%)。

矛盾点:分居可能加剧情感疏离,研究指出分居夫妻离.婚率较同.居夫妻高12%(《中国婚姻白.皮.书》)。

跨国婚姻的隐性挑战

文化时差:翁虹与刘冠廷(台.湾籍)的南北半球生活周期差异,导致节日团聚频率降低。

法律盲区:跨境分居涉及财产分割、抚养权等问题,相关法律保障尚不完善(参考王力宏李靓蕾案)。

传统家庭观念的解构

居住形态变迁:中国家庭平均同住人口从1982年的4.4人降至2023年的2.6人,分居常态化加速。

代际认知冲突:80后父母更接受分居,而50后群体中仅9%认可(《家庭关系研究报告》)。

情感维系难题

沟通异化:远程交流依赖社交媒体,深.度共情减少,心理学研究显示视.频通话的情感传递效率仅为面对面沟通的30%。

第三者风险:分居夫妻出.轨率较同.居夫妻高8%(最.高.人.民.法.院.离.婚.纠.纷大数据)。

子女教育隐忧

亲子关系弱化:翁虹女儿小水晶(17岁)面临青春期陪伴缺失,可能影响心理依恋建立。

价值观冲突:跨国成长环境易导致子女文化认同困惑,参考王菲李亚鹏之女李嫣的成长争议。

舆.论反噬风险

“消费婚姻”指控:若后续出现婚变,分居声明可能被解读为“炒作前兆”。

女德绑.架:部分自媒体可能搬出“三从四德”框架批判其选择,加剧女性污名化。

制度创新需求

法律适配:推动“分居协议”标准化,明确财产、抚养权等条款(参考法国《分居法》)。

社会服务配套:发展分居家庭心理咨询、跨境法律援助等专项服务。

个体化婚姻趋势

去功能化婚姻:年轻人更重视情感质量而非形式,分居、合约婚姻等模式或持续增长。

技术补偿机制:VR陪伴、AI伴侣等技术可能填补物理距离造成的情感空缺。

翁虹案例的特殊性

资源优势:经济独.立、跨国资源网络为其分居提供缓冲垫,普通家庭难以复.制。

年龄红利:56岁女性面临的生育压力较低,而35岁以下群体分居需考虑育儿成本。

翁虹的“分居式婚姻”折射出高净值、高知人群对传统家庭模式的突破尝试,其成功与否取决于三点:

情感智慧:能否通过非同.居形态维持信任与激.情;

资源壁垒:经济.独立性与跨国协调能力是否可持续;

社会包容度:公众能否超越“同.居=真爱”的刻板认知。这一案例既为现代婚姻提供多元选择样本,也暴露个体自.由与社会规范间的深.层张力。或许正如社会学家李银河所言:“婚姻的终.极.自.由,是允许别人选择不自.由的形式。”